Les sciences humaines et sociales sont fondamentales pour mener une action collective ambitieuse à la hauteur des enjeux des changements climatiques et environnementaux en cours et à venir. Elles sont riches d’enseignements, à la fois pour comprendre des phénomènes globaux, mais également pour saisir des situations vécues, singulières. Elles nous permettent d’interroger l’histoire, de comparer des trajectoires territoriales à priori éloignées, de se doter d’outils analytiques et critiques pour penser le futur de nos sociétés.

Le cahier "Les sociétés face aux bouleversements climatiques" nous éclaire, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur les questions qu’il est nécessaire de se poser lors de la construction de projets de territoire et l’élaboration de politiques publiques et nous invitent à repenser nos modèles économiques, politiques ou encore juridiques.

Sommaire

Sommaire du cahier

- Messages clés

- Résumé

- Introduction

- Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?

-

Se représenter le changement climatique au travers du risque

- Le risque, une évidence ?

- Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre

- Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice

- Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique

- Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance

- La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux

-

L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques

- L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud

- Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud

- Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique

- Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés

-

Une gouvernance territoriale à réinventer

- La mise en œuvre d’un droit climatique dans les territoires

- Le traitement des risques côtiers induits par le changement climatique dans les documents d’urbanisme des communes littorales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : un attentisme local qui interroge

- La planification territoriale pour le changement climatique est-elle utile ? Limites et leviers pour l’action

- La Camargue : s’adapter à l’adaptation au changement climatique

-

Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables

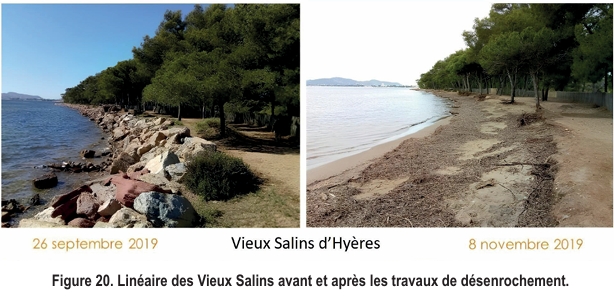

- La gestion souple du trait de côte : donner la parole aux usagers et communiquer sur les travaux de renaturation du cordon dunaire des Vieux Salins d’Hyères

- Le rôle des associations et des citoyens dans l’exigence juridique en matière de changement climatique

- Échec et réussite de la Convention citoyenne pour le climat

- Les procès climatiques : la responsabilisation des acteurs économiques dans leur contribution à l’effort climatique

- La recherche-action participative - Repenser la « culture en terrasses » dans la Roya

- Conclusion

- Remerciements

-

Messages clés

Les résultats de recherches en sciences humaines et sociales, qui abordent des objets d’étude complexes et qui exigent de la nuance, comme pour toute science, se prêtent rarement à des résumés succincts. Mais prêtons-nous au jeu, à l’instar des rapports du GIEC ! Voici, énoncés en quelques lignes, les résultats saillants des recherches présentées dans ce cahier.

1. Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?

□ Le climat a déjà changé par le passé dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, impactant fortement des sociétés et les paysages.

□ Le thème actuel du changement climatique est apparu progressivement dans les discours médiatiques depuis les années 1980.

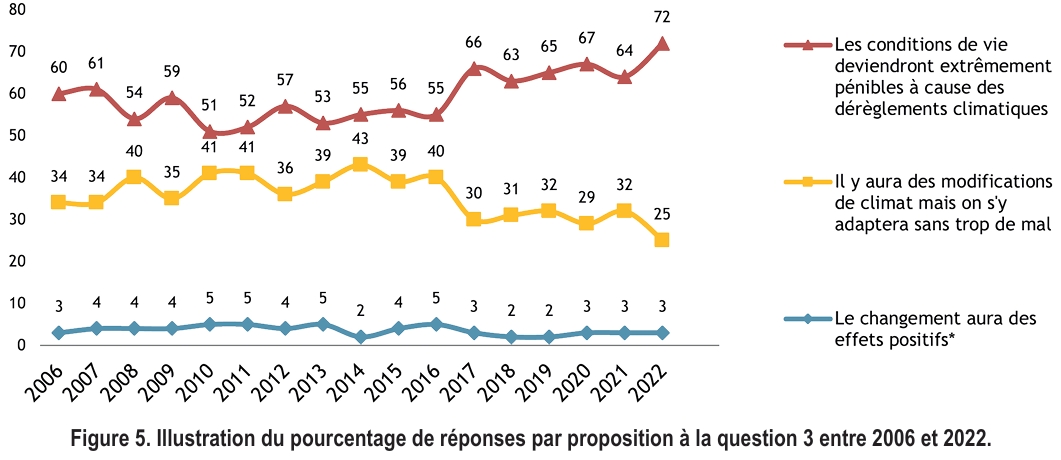

□ Les représentations sociales du changement climatique se sont affinées sur ces vingt dernières années : en 2022, seul un quart des Français interrogés affirment qu’« on s'adaptera sans trop de mal ».

2. Se représenter le changement climatique par le risque

□ Le « risque » est une construction sociale qui dépend de notre vision des enjeux importants.

□ L’appréhension des bouleversements climatiques dépend de la mémoire sociale des évènements passés ou encore de la confiance dans les acteurs politiques.

□ À Marseille et Nice, en 2015, les personnes enquêtées étaient tout à fait conscientes du changement climatique, mais peu s’en inquiétaient.

□ Les expériences du changement climatique sont pourtant très prégnantes dans les milieux les plus densément urbanisés.

□ Les résidents vivant en zone inondable comme dans la basse vallée de la Durance s’informent peu sur le risque, même quand ils y sont exposés quotidiennement.

□ Le risque d’inondation est davantage perçu que le risque de submersion marine par les élus locaux du littoral de la Région Sud (qui est une notion plus abstraite pour ces derniers).

3. L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques

□ Une station de ski des Alpes du Sud s’adapte mieux aux changements climatiques que certaines de ses homologues du Nord accrochées au modèle « tout ski ».

□ Certains territoires de montagne comme le Queyras, se caractérisent par une cohabitation paradoxale entre ces deux types de trajectoires.

□ Les stratégies d’adaptation des propriétaires forestiers français sont diverses, selon leurs caractéristiques sociales et professionnelles, leurs usages de leur forêt et leurs représentations du changement climatique.

□ Dans certaines zones comme le Ventoux, les viticulteurs sont conscients du changement climatique et en conséquence repensent le périmètre d’appellation avec des critères liés au changement climatique.

4. Une gouvernance territoriale à réinventer

□ Le droit français a progressivement décentralisé beaucoup de compétences en matière de changement climatique, répartis entre différents secteurs d’action publique, ce qui complexifie la gestion de l’adaptation.

□ L’analyse des documents de planification urbaine montre que les collectivités littorales de la région n’ont pas encore pleinement pris la mesure des changements induits par le changement climatique.

□ Le manque de ressources financières limite l’impact de la planification territoriale.

□ La gestion des ressources naturelles, si elle ne répond pas à des principes de justice environnementale - de partage et de solidarité entre territoires - peut conduire à des phénomènes de maladaptation.

□ La Camargue, sujette à de nombreux risques (submersion marine, salinisation des terres, tourisme de masse…), est une société locale consciente de la nécessité de s’adapter mais qui doit se donner les moyens de traiter collectivement et de manière intégrée l’adaptation à ces risques.

5. Les citoyens, des acteurs incontournables

□ Lors de la renaturation du cordon dunaire des Vieux Salins d’Hyères, la pédagogie et la communication employée pour mobiliser les résidents ont permis de mettre en place des modes de gestion alternatifs du trait de côte.

□ Des dispositifs tels que les conventions citoyennes, celle de Marseille par exemple, permettent de penser collectivement le changement climatique et de proposer des solutions consensuelles.

□ Les associations de citoyens se mobilisent en portant des actions juridiques contre les pouvoirs publics devant les tribunaux.

□ De tels procès tentent de responsabiliser des acteurs économiques pour contribuer à l’effort climatique.

□ Cultures en Terrasses, dans la vallée de la Roya, associe chercheur.es, associations et acteurs du territoire pour penser l’avenir et les transitions économiques et agricoles à la suite des inondations de 2022.

-

Résumé

L’origine anthropique des bouleversements climatiques actuels est sans conteste. L’intrication entre le climat et les choix collectifs portés par les institutions et les sociétés humaines est soulignée dans la synthèse du 6e rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) : en fonction des trajectoires socio-économiques qui seront prises au cours des prochaines décennies, le globe se réchauffera de 1,5°C à 5°C à l’horizon 2100. Ces trajectoires dépendent des choix de société des années à venir.

Les sciences humaines et sociales (science politique, histoire, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, géographie, droit, économie…) sont donc cruciales pour guider l’action collective afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter nos territoires aux effets du changement climatique. Ces disciplines nous permettent également de mieux comprendre notre présent et de penser nos futurs, d’éclairer les transformations sociales impactées par les changements climatiques et environnementaux (transformation de nos métiers, de nos paysages du quotidien) et, plus largement, de repenser nos modèles économiques, politiques ou encore juridiques.

Un premier apport des sciences humaines et sociales est de fournir un recul historique face à des phénomènes nouveaux ou d’ampleur inédite. Ces recherches témoignent de la manière dont des sociétés antérieures aux nôtres ont agi face à des changements de climat, parfois très impactant bien que moins abrupts que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Les fluctuations du petit âge glaciaire en Provence ont contraint les habitants à s’adapter à d'importantes inondations, à des froids exceptionnels ainsi qu’à des sécheresses longues et intenses. Déjà, les grandes stratégies nationales déclinées indépendamment des contextes locaux ont mis en évidence les contradictions entre développement agricole et déforestation, exposant les territoires de la Provence à des inondations inédites. Si le défi n’est pas nouveau, les témoignages de mal-adaptation de sociétés dans le passé doivent être relus à l’aune de l’accélération inédite de ces phénomènes climatiques extrêmes à l’heure actuelle.

Si le changement climatique constitue aujourd’hui une évidence scientifique, il n’a pas toujours fait l’objet du même traitement politique et médiatique : il a dû intégrer le débat public, conquérir les sphères décisionnaires aux échelles internationales et nationales. De nombreuses questions sont apparues : est-ce un phénomène cyclique, anthropique, inéluctable ? Afin de dépasser les perceptions et l’expérience immédiate, la variabilité saisonnière et spatiale, promouvoir des savoirs climatiques sur plusieurs décennies, la création, en 1988, du GIEC, a été cruciale pour établir ces évidences partagées, construire un savoir collectif clair et accepté. Malgré ce portage institutionnel et scientifique, les représentations du changement climatique continuent de fluctuer au fil des années, des évènements politiques, des extrêmes météorologiques. Les phénomènes que les sciences du climat et de l’environnement décrivent et quantifient depuis des décennies, sont différemment reçus et interprétés selon l’époque, le territoire ou bien la catégorie socio-professionnelle des individus. Lors de fortes canicules, ou après la tenue d’une COP, une attention toute particulière sera portée au climat alors que dans certains contextes politiques, les discours portés par des partis conservateurs qui entretiennent un rapport distant à la science, mettent en avant du climato-scepticisme. Les phénomènes climatiques et environnementaux ne peuvent donc être considérés indépendamment des processus économiques, politiques ou encore psycho-sociaux à l’œuvre.

Faire face aux enjeux du changement climatique implique de pouvoir se représenter les risques encourus, agir malgré l’incertitude et plus fondamentalement, de pouvoir renouveler nos manières de penser le futur de nos professions, de nos villes, de nos territoires. Tout d’abord, la gestion des risques climatiques suppose de disposer de connaissances territorialisées tout en composant avec l’incertitude pour tracer des trajectoires d’adaptation et construire des territoires résilients. Pour ce faire, il est important de pouvoir identifier ce qu’est un “risque”, ce qu’est un territoire vulnérable, tout en ajustant au fil des années les trajectoires d’adaptation en fonction des risques encourus.

Les processus psychosociaux qui empêchent de prendre la pleine mesure de certains enjeux sont pléthores : comparer la Côte d’Azur à la côte Atlantique pour relativiser des risques en région, refuser de penser la transformation d’une économie touristique de montagne ou encore portuaire, se sentir protégés par des digues... ces biais supposent autant de nouveaux rapports à construire avec nos environnements maritimes, alpins, etc. De fait, afin de fonder des politiques de gestion du risque cohérentes, adaptatives et acceptables, il est nécessaire de comprendre les spécificités locales et les trajectoires socio-historiques des territoires de la région. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, certains risques sont sur-représentés (inondations, feux de forêts, canicules urbaines) tandis que d’autres émergent tardivement (submersion marine, érosion, retrait et gonflement des argiles…). Par ailleurs, certains évènements traumatiques, à l’instar des inondations dans le sud-ouest des Alpes Maritimes survenues en octobre 2015, ou encore de la tempête Alex dans les vallées alpines de l’est des Alpes Maritimes en octobre 2020, en rappellent l’actualité.

Les institutions et acteurs en responsabilité de la gestion des risques doivent mettre en œuvre des politiques d’accompagnement et de prévention adaptées à ces nouveaux enjeux ; en intégrant à la fois l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Malheureusement, les recherches présentées ici montrent qu’il n’en est pas toujours ainsi. La planification territoriale doit être repensée pour intégrer des projets de territoires concertés et faire avec les habitants, discuter des nouveaux usages, consacrer un rapport renouvelé aux ressources et aux solidarités territoriales. Aussi, aux côtés des décideurs, les citoyens et associations ont un grand rôle à jouer pour coconstruire des politiques adaptées et transformatives, participer à l’élaboration de règles dédiées, élaborer des plans de gestion ambitieux, mais également porter des procès climatiques, ou responsabiliser les grandes entreprises fortement émettrices de GES. Les contestations, bien que peu évoquées dans ce cahier, sont des espaces importants pour porter, à d’autres échelles, les enjeux territoriaux qui se font jour (controverses associées aux méga bassines, déploiement des énergies renouvelables, etc.).

Enfin, de nouvelles interfaces science-société apparaissent et les dispositifs de recherche action participative se multiplient. Il est non seulement possible de faire de la recherche autrement, de corréler les interrogations scientifiques aux demandes formulées par les territoires, mais également d’impliquer des publics plus larges pour construire des savoirs utiles à la décision publique.

-

Introduction

La synthèse du 6ème rapport d’évaluation du GIEC souligne que les politiques publiques relatives à l’atténuation se sont généralisées depuis le 5e rapport d’évaluation du GIEC paru en 2014. Toutefois, ces mesures et engagements des états restent en deçà des transformations nécessaires pour respecter la trajectoire 1,5°C. Par ailleurs, la planification et la mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement climatique ont globalement progressé. La gestion intégrée des ressources en eau, le recours à l’agroforesterie, la réaffectation des terres et la valorisation d’approches favorisant les solutions fondées sur la nature (végétalisation urbaine, restauration des zones humides et des écosystèmes forestiers) ont contribué à une résilience renforcée. Toutefois, ces réponses restent trop fragmentées, incrémentales et spécifiques à certains secteurs d’activité ou certains territoires.

De fait, comprendre l’écart entre les perspectives et les besoins urgents d’atténuation et d’adaptation au changement climatique nécessite de mobiliser les différentes disciplines des sciences humaines et sociales (science politique, histoire, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, géographie, droit, économie…) aux côtés des sciences du climat et du vivant. Dans une région soumise à de nombreux risques et évènements climatiques extrêmes, à l’augmentation des températures moyennes annuelles, notamment sur le pourtour du bassin méditerranéen, à l’intensification des vagues de chaleur et des canicules et la perturbation du cycle hydrologique (sécheresse et inondations), l’enjeu est grand. Les inondations du sud-ouest des Alpes Maritimes en octobre 2015, la tempête Alex dans les vallées alpines au-dessus de Nice, la sécheresse qui sévit depuis l’été 2022 et les canicules marines à répétition sont autant de marqueurs de ces bouleversements climatiques et environnementaux en cours et à venir.

S’il est nécessaire d’« accélérer la transition », de mettre à disposition des outils d’aide à la décision fondés sur des savoirs territorialisés, les sciences humaines et sociales permettent également de retracer les transformations qui façonnent en profondeur nos sociétés. Ce cahier illustre différentes approches théoriques et méthodologiques qui partent tantôt de l’individu, tantôt des collectifs ou des institutions et qui éclairent plusieurs dimensions de ces bouleversements en cours et à venir. Les méthodologies de recueil de données mobilisées et les publics ciblés varient d’une étude à l’autre et dépendent des résultats escomptés : entretiens individuels, analyse de documents écrits, traitement de données issues de sondages, etc. Certaines enquêtes sont menées en collaboration avec des acteurs territoriaux. Cette synthèse régionale illustre la diversité des approches et des apports des sciences humaines et sociales mais ne saurait rassembler de manière exhaustive toutes les études en région. Ce cahier est également loin de couvrir toutes les dimensions sociales du changement climatiques. De très nombreuses enquêtes restent à mener pour bien comprendre la manière dont notre société – et notre région en particulier – l’abordent, entre efforts d’atténuation et d’adaptation mais aussi parfois avec une dangereuse insouciance.

En proposant des allers-retours entre phénomènes globaux et enjeux locaux, ce cahier ambitionne de donner des clefs de compréhension des changements économiques, sociaux et politiques qui s’opèrent pour faire face aux enjeux climatiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il permet d’examiner l’évolution du rapport aux questions climatiques en région mais également de mettre en lumière la manière dont les acteurs publics et privés s’emparent de ces questions, transforment (ou non) leurs métiers et leurs modèles de développement.

-

Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?

Nos sociétés mettent du temps à se saisir de changements climatiques qui eux-mêmes évoluent, et qu’elles perçoivent comme plus ou moins nouveaux. Les sciences humaines et sociales permettent de situer ces phénomènes actuels dans le temps, de les remettre en perspective. Dans cette première section, la recherche historique nous rappelle que des époques antérieures ont connu des bouleversements dont nous pouvons tirer des leçons. Puis, sur une période bien plus récente, un examen des discours médiatiques nous permet de suivre la construction progressive du problème public qu’est le changement climatique. Par ailleurs, si les représentations sociales de ces changements globaux évoluent et se stabilisent grâce à de nombreuses recherches et aux différents rapports du GIEC, il n’en demeure pas moins qu’elles fluctuent dans le temps et dans l’espace, qu’elles varient en fonction des appartenances politiques et des milieux sociaux.

-

Des changements dans le climat au passé

Stéphane Durand (Centre Norbert Elias)

Si l’ampleur actuelle du réchauffement global est inédite dans l’Histoire, le changement climatique est en revanche un phénomène qu’ont connu les sociétés qui nous ont précédé sur le territoire. En particulier, le Petit Âge Glaciaire, avec ses propres fluctuations internes, a touché la Provence et ses environs entre le XIVe et le XIXe siècle, contraignant les habitants de la région à s’adapter à ses effets. Pluies importantes et inondations conséquentes dans le bassin de la Durance et dans le delta du Rhône, violentes tempêtes sur le littoral, froids exceptionnels au cours de certains hivers ; voici quelques-uns des extrêmes auxquels ces sociétés ont été exposées. Le défi environnemental n’est donc pas nouveau ; en revanche, il a changé de mesure et de rythme.

Le concept de vulnérabilité appliqué aux sociétés anciennes conduit à s’interroger au sujet du rôle qu’ont joué les formes d’occupation du territoire dans leur exposition à ces extrêmes météorologiques. La déforestation de la Haute-Provence pour une mise en valeur agricole et l’exploitation de la ressource en bois, dénoncée dès le XVIIIe siècle, a considérablement accru la force des inondations, de l’aval des versants montagneux jusqu’aux embouchures des fleuves. Par ailleurs, la descente sur le littoral de certaines communautés provençales juchées jusqu’au XVIIe siècle sur les premières hauteurs de leurs terroirs les a inévitablement exposées aux coups de mer et à l’érosion conséquente. Ces deux formes de maladaptation correspondaient néanmoins à des objectifs légitimes : accroissement des disponibilités alimentaires et développement du commerce maritime. La contradiction entre ces ambitions et les défis environnementaux était mal résolue. Dès lors, la recherche historique, qui contribue à fournir des données paléoclimatiques pour un passé proche (500 à 1000 années avant la période actuelle) grâce à l’exploitation d’archives diverses, peut aussi – et surtout – servir, comme les autres sciences humaines et sociales, à évaluer la capacité des sociétés à s’adapter au changement climatique. La bibliothèque de références que constituent les situations historiques documentées et analysées par la recherche permet d’identifier un certain nombre de points de vigilance pertinents pour concevoir les adaptations d’aujourd’hui. Ainsi, la forme et le fonctionnement des systèmes de gouvernance ne sont pas neutres pour la capacité des sociétés à s’adapter : la nécessaire articulation entre enjeux globaux et intérêts locaux n’est pas nouvelle, pas plus que le défi d’implication des populations et de mobilisation des ressources nécessaires à l’adaptation. Concrètement, les formes de gouvernance centralisées donnent l’illusion d’une plus grande efficacité en raccourcissant les circuits de prise de décision, sans cependant emporter l’adhésion des sociétés locales. Par ailleurs, la mise en œuvre des solutions ingéniériales questionne les conditions de leur élaboration, entre compétences techniques, moyens mobilisables et adhésion des habitants. C’est ainsi, par exemple, que les ingénieurs du roi – dont les choix techniques n’étaient guère discutés – changèrent le cours du Rhône au XVIIIe siècle sans l’avoir véritablement voulu en cherchant à noyer les salines illégales de quelques habitants pour satisfaire les intérêts des concessionnaires privés des salines royales. Ils laissèrent s’échapper les eaux du fleuve dans un nouveau chenal, bouleversant ainsi toute la morphologie d’une partie du delta. Il faut néanmoins prendre garde à ne pas aborder les choses de manière simpliste : tous ces aspects fonctionnent de manière systémique, comme toute construction sociale, et tout usage de références nécessite une mise en contexte, exactement comme lorsqu’on mobilise un exemple pris à l’autre bout du monde.

-

Le changement climatique dans les médias : apparition et évolution

Raquel Bertoldo (LPS) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)

La question climatique est apparue sur la scène médiatique durant les années 1980 et à la fin de la décennie, les grands médias commençaient à attribuer clairement aux activités humaines la catastrophe à venir. Dans ce contexte, le changement climatique est d’abord décrit comme potentiellement catastrophique, constituant une menace pour la planète entière même si le rôle des comportements humains n’est pas toujours évoqué par les médias.

Cette tendance à couvrir la thématique de façon catastrophiste mais déconnectée des actions humaines sera véhiculée et renforcée par des courants climatosceptiques à partir des années 1990. En effet, malgré la formation d’un large consensus, dans de nombreux pays, sur le caractère anthropogène du changement climatique actuel, certaines personnes, chercheurs compris, restent plutôt climatosceptiques ou continuent à associer ces changements plutôt à un phénomène naturel, inévitable et cyclique.

La cristallisation des idées climatosceptiques se complexifie davantage encore avec l’entrée dans le débat public et médiatique sur le climat de figures politiques telles qu’Al Gore ou du faux scandale du ClimateGate[NBP] Le ClimateGate est une affaire de piratage informatique en 2009 d’une unité de recherche climatique de l’université d’East Anglia qui travaillait sur les changements climatiques. Dans un premier temps accusés de conspiration, les chercheurs ont été totalement blanchis depuis.

L’affaire a néanmoins contribué à réduire l’impact de la COP 15 à Copenhague la même année.[\NBP] qui a temporairement terni la réputation des climatologues. Des études ayant analysé la consommation des médias par les climatosceptiques américains, plutôt conservateurs, ont montré leur nette préférence pour des médias qui sont, eux aussi, conservateurs et à tendance climatosceptique. En France, l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) avait constaté, dans une enquête menée auprès de parlementaires en 2020 que le climatoscepticisme est davantage porté par des élus de droite que par des élus de gauche. À titre d’exemple, 43% des élus de droite pensent que « Les scientifiques qui étudient les évolutions du climat exagèrent les risques de réchauffement climatique », tandis que c’est le cas pour seulement 4% des élus de gauche, et 1% des élus de la majorité présidentielle.Cette brève présentation des enjeux médiatiques et politiques sous-jacents au débat climatique met en exergue la légitimité de la place de la science et l’enjeu d’ajuster la communication scientifique à cette polarisation. Comme dans d’autres polémiques sociales sur des risques (à l’instar de celles sur les biotechnologies) ces questions révèlent des scissions qui vont au-delà des savoirs scientifiques, et qui traduisent des positionnements politiques.

Le GIEC et l’évolution du rapport à la science

Wolfgang Cramer (CNRS, IMBE)

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) a été créé en 1988. Les rapports du GIEC sont une synthèse de dizaines de milliers d’articles scientifiques, toutes disciplines confondues. Ils évaluent l’évolution, les causes et les impacts du changement climatique. Le GIEC a produit 6 rapports d’évaluation entre 1990 et 2023, mais également des rapports spéciaux sur demande des États.

Les rapports d’évaluation du GIEC instaurent une dynamique bidirectionnelle, à mi-chemin entre les préoccupations scientifiques et les demandes d’expertise des États. Cette instance rassemble des représentants des États membres (195 à ce jour) qui envoient des délégués dans les grandes conférences et qui, avec les chercheurs, animent cet échange structuré entre les décideurs et les scientifiques.

Les étapes sont bien cadrées : la planification d’un rapport fait l’objet d’une discussion et d’une demande des gouvernements (rapports généraux ou spéciaux). La présentation du rapport est soumise à l’approbation par tous du résumé à l’attention des décideurs.

L’enjeu est donc d’établir des évidences partagées qui puissent être prises en compte dans les politiques publiques. Ainsi, l’accord de Paris en 2015 n’aurait jamais eu la forme et le contenu actuel sans le rapport du GIEC en amont.

-

Les représentations sociales du changement climatique ces vingt dernières années

Daniel Boy (Science Po, CEVIPOF)

L’Agence de la Transition Écologique (l’ADEME) fait réaliser chaque année, depuis 2000, une enquête sur les représentations sociales du réchauffement climatique sous la forme d'un sondage administré à un échantillon représentatif de la population française. Ces enquêtes réalisées en règle générale au mois de juin de l'année en cours ont permis d'observer, depuis plus de vingt ans comment les Français se sont peu à peu familiarisés avec la question climatique.

Les préoccupations pour l'environnement

L’étude met en évidence l’évolution des représentations au fil des années et l’impact des facteurs environnementaux, politiques et médiatiques sur la perception de l’urgence climatique.

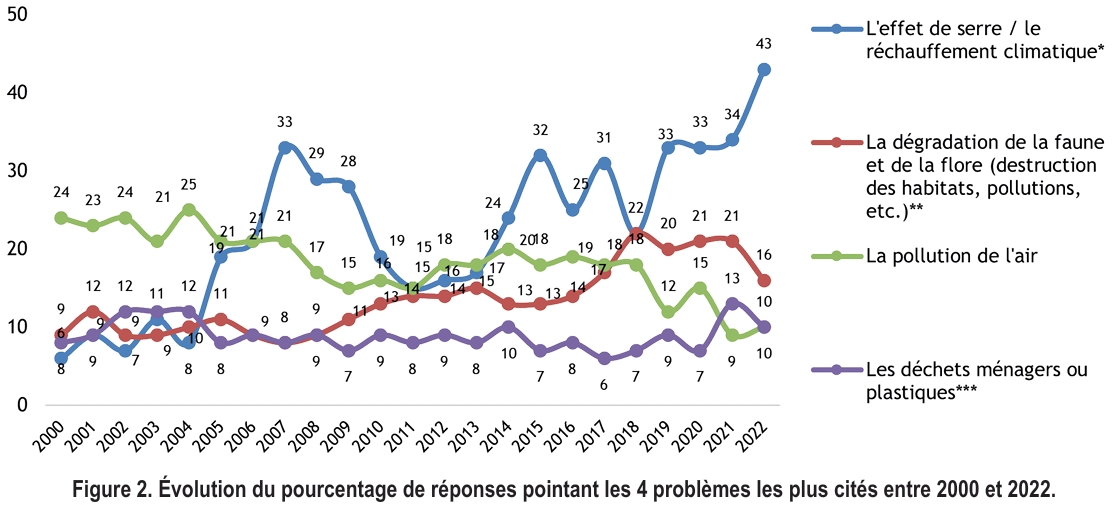

Question 1 : je vais vous citer un certain nombre de problèmes d’environnement. Quels sont les deux qui vous semblent les plus préoccupants ?

Les 4 premiers problèmes retenus par les répondants (Figure 2, page suivante) :

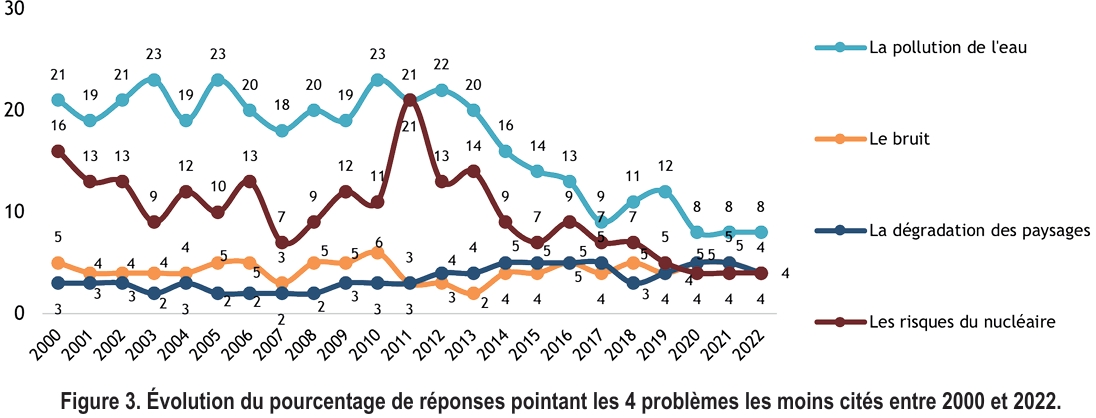

Les 4 derniers problèmes retenus par les répondants :

Les courbes des Figures 2 et 3 montrent ainsi comment la question de l'effet de serre ou du réchauffement climatique a peu à peu pris place parmi les problèmes d'environnement les plus préoccupants, mettant au second rang les thèmes historiquement dominants de la pollution de l'eau et de l'air. Mais il faut aussi remarquer que l'enjeu du réchauffement climatique a subi des phases de déclin : c'est le cas, par exemple de la période suivant le sommet des Nations Unies sur le Climat de Copenhague ou COP 15 (2009) qui avait suscité bien des espoirs, mais qui avait déçu par le manque de résultats concrets. Il faut noter aussi que la campagne de dénigrement liée au ClimateGate avait nuit à la crédibilité de ces COP. On note, à l'inverse, des pics de sensibilisation, notamment au moment d’évènements météorologiques extrêmes (canicules), ou politiques ; à la suite du Grenelle de l'environnement (2007-2008) ou encore au cours de l'année de la COP21 qui a eu lieu à Paris (2015). En 2022, la question du réchauffement climatique atteint son niveau maximum : 43 % des répondants se déclarent principalement préoccupés par ce problème.

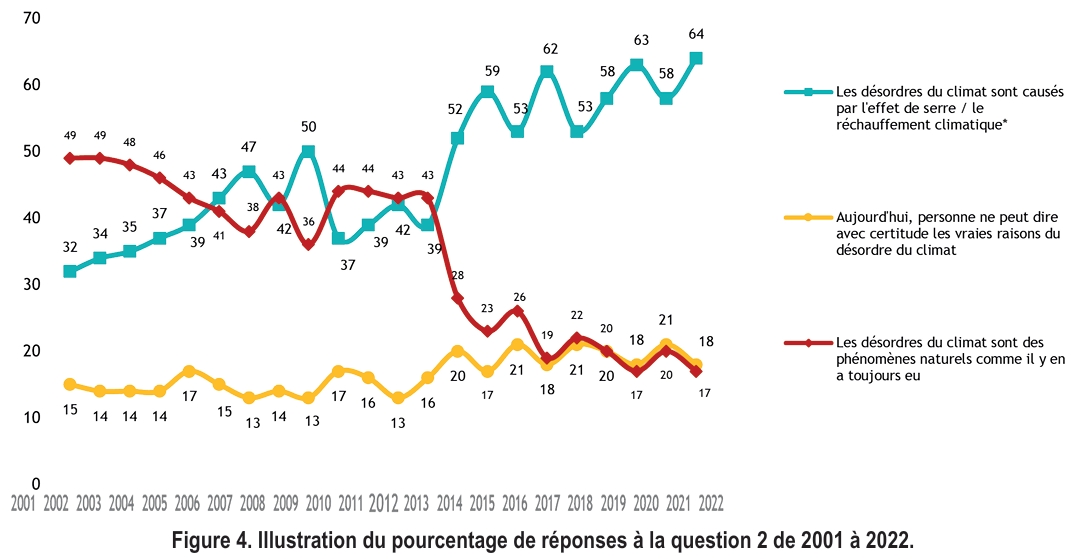

Les causes du réchauffement climatique

Question 2 : de ces trois opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?

En vingt ans les perceptions du public quant à l'origine des désordres climatiques ont profondément changé (Figure 4). L'idée selon laquelle ces désordres seraient des « phénomènes naturels » passe de 49 % en 2001 à 17 % lors de la dernière enquête (2022). À l'inverse, la responsabilité humaine à l’origine du réchauffement climatique est aujourd’hui affirmée par deux tiers des répondants (64 %) contre un tiers en 2001 (32 %).

Les conséquences du réchauffement climatique

Question 3 : si le réchauffement / changement climatique continue, à votre avis, quelles seront les conséquences en France d'ici une cinquantaine d'années ?

Les conséquences du réchauffement attendues par le public se partagent entre environ un quart d'optimistes qui affirment « on s'adaptera sans trop de mal » et trois quarts de pessimistes estimant que « les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles » (Figure 5). Depuis 2017 la proportion de pessimistes tend à augmenter et atteint son maximum en 2022 (72 %).

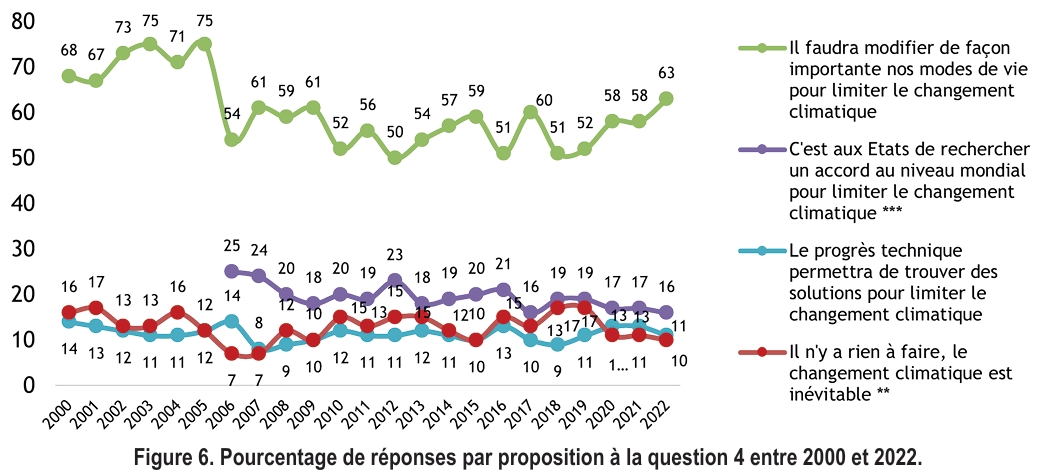

Agir contre le réchauffement climatique

Question 4 : de ces quatre opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?

Face au changement climatique, le public a toujours majoritairement choisi la contrainte d'une modification des modes de vie, alors que la solution technique (« le progrès technique permettra de trouver des solutions ») n'était privilégiée que par 11 % en moyenne des personnes interrogées. Néanmoins l'ajout de la mention « c'est aux États de réglementer… » introduite à partir de 2006 est choisie en moyenne par 20 % des répondants (Figure 6).

Les représentations de l’urgence climatique et des politiques à mettre en œuvre varient donc dans le temps et dans l’espace, mais également en fonction des caractéristiques socio-démographiques et culturelles (commune de résidence, sexe, genre, âge, profession…) des personnes interrogées.

Dans la section suivante, les chercheurs montrent que l'évaluation de la vulnérabilité d’un territoire n’est pas immédiate et évidente et qu’elle implique de comprendre les mécanismes qui amènent les acteurs publics et privés à se représenter le changement climatique et les risques associés.

-

-

Se représenter le changement climatique au travers du risque

Le rapport du réseau d’Experts Méditerranéens sur le Changement climatique et environnemental, le MedECC, souligne que le bassin méditerranéen et par là, le sud de la France, est un « hot spot du changement climatique » et ainsi, fortement exposé aux évènements climatiques extrêmes. Toutefois, lorsqu’il s’agit de s’accorder sur les territoires vulnérables en région et de porter une action publique locale ambitieuse, d’adaptation et de réduction des risques associés, le bât blesse : quels sont les collectivités à enjeux ? De quels risques parle-t-on ? La représentation des risques climatiques diffère selon que l’on se situe en espace urbain, rural, qu’on les appréhende depuis la Camargue, le littoral azuréen ou encore les Préalpes. Après nous être interrogés sur ce que recouvre la notion de « risque » et la manière dont nous le pensons, nous donnons ici quelques exemples de ce type d’approche lorsqu’il s’agit de faire face à la chaleur excessive en ville à Nice et Marseille, les inondations dans la vallée de la Durance ou encore la submersion du littoral.

-

Le risque, une évidence ?

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

Tempêtes, incendies, vagues de submersion, ouragans, avalanches, vagues de chaleur... A la simple évocation de ces aléas liés aux extrêmes climatiques, les risques qu’ils comportent semblent flagrants. Pourtant, certaines certitudes tombent rapidement lorsque l’on analyse de plus près la notion de « risque ».

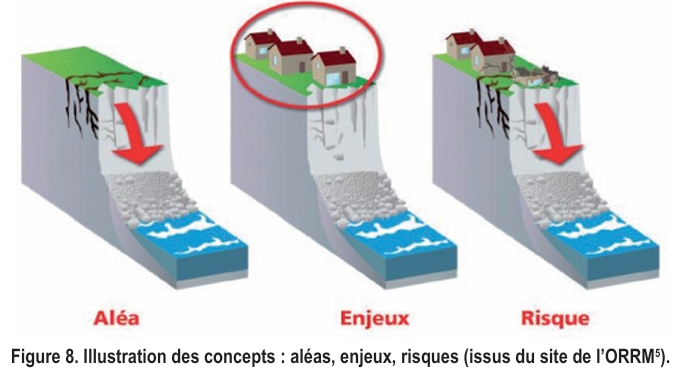

Dans le champ de l’environnement, un risque est tout d’abord relié à la présence d’un aléa naturel qui correspond à la possibilité qu’un événement naturel survienne. Si les contours de l’aléa naturel sont les fruits de profonds débats de prévisions scientifiques, le risque est quant à lui une construction intellectuelle dont les propriétés sont soumises à des appréciations encore bien plus discutables. Le risque est en effet issu de la conjonction d’un aléa (survenue d’un événement), d’une exposition d’enjeux (humains, économiques, etc.) et d’une vulnérabilité de ces enjeux (présence d’enfants, de personnes âgées, installations fragiles, etc.) (Figure 7).

Ainsi, un aléa naturel ne représente pas un risque s’il n’est pas connecté à des enjeux identifiés. Une avalanche en pleine montagne sauvage ne constitue pas un risque tandis que le même aléa au-dessus d’une station de sports d’hiver à son pic maximal de fréquentation en sera bien évidemment un pour les infrastructures, les habitants, les touristes, les activités économiques, etc. (Figure 8).

Or, ces enjeux ne sont que des consensus qui se forment pour définir ce qui mérite d’être considéré comme tel. De façon tautologique, l’enjeu c’est donc ce qui est considéré comme un enjeu ! Certains aléas, pourtant bien identifiés, ne deviennent ainsi des risques qu’uniquement après la survenue de catastrophes : la vague de chaleur de 2003, les inondations par crue du Rhône en 2003, la submersion marine par la tempête Xynthia en 2010, etc.

Le risque est une construction sociale : la perception des risques naturels..., n’est pas si « naturelle » que ça ! Le risque est donc issu d’un consensus relativement malléable et qui, par essence, est amené à se transformer. Ce qui est considéré comme un risque tend alors à évoluer en fonction d’une myriade de facteurs, eux-mêmes en interaction entre eux : idéologies dominantes, sensibilité de l’opinion publique, opportunités politiques, questions économiques, écologiques, sanitaires, etc. Bien malin dans ces conditions qui prétendrait anticiper les risques futurs… Et pourtant, paradoxalement, c’est bien le rôle des chercheurs, des ingénieurs et des responsables de la prévision, de l’anticipation et de la gestion des risques naturels !

Dans le contexte actuel du dérèglement climatique, dont les nombreux impacts sont difficilement prévisibles et modélisables avec un haut degré de certitude, l’identification des risques susceptibles d’en découler devient un enjeu central. On peut donc s’attendre à des évolutions majeures dans les prochaines décennies concernant l’adaptation aux multiples risques liés aux extrêmes climatiques.

L’histoire du territoire, les différents évènements climatiques extrêmes rencontrés par les habitants, leur expérience quotidienne des changements globaux, sont autant de prismes par lesquels le changement climatique est localement perçu.

Que nous apprend la « canicule de 2003 » sur le risque ?

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

Août 2003 : la France connait une vague de chaleur sans précédent et pourtant le risque qu’elle représente pour la population n’est ni clairement identifié ni pris en charge ni anticipé par les pouvoirs publics. Cette vague de chaleur a principalement affecté une population « invisibilisée » (les personnes âgées), entrainant un manque de réactivité général des pouvoirs publics. Malgré le nombre de publications scientifiques sur l’impact des canicules sur la santé qu’ils avaient déjà à leur disposition, il faudra tout de même attendre plusieurs jours avant que les pouvoirs publics ne prennent pleinement conscience de la mortalité engendrée par la vague de chaleur. Un « plan canicule » verra alors le jour dès 2004 : la perception par les pouvoirs publics du risque lié aux vagues de chaleur est née.

-

Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre

Pierre Dias (MODIS), Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188), Raquel Bertoldo (LPS) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)

Pour illustrer la complexité des processus psychosociaux en jeu quand il s’agit d’appréhender les bouleversements climatiques, prenons pour exemple le cas de la submersion marine qui est déjà une réalité sur le littoral français. Plusieurs enquêtes, menées par entretiens semi-directifs dans des villes littorales concernées (Grau-du-Roi, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fréjus), montrent l’importance des processus psychosociaux dans l’adaptation à ce changement. Cette approche souligne que nos interactions en tant qu’individus avec notre environnement sont fortement influencées par le fait que nous sommes aussi des êtres sociaux.

Ainsi, ces études ont pu montrer :

1. comment la mémoire sociale des aléas climatiques chez les personnes en responsabilité localement influence la conception des actions préventives à adopter. Ainsi, à Port-Saint-Louis, la pluralité et l’impact des submersions passées sont minimisés en mémoire pour rester cohérents avec les savoirs traditionnels toujours actuels et les pratiques futures : « ici, les gens ont l’habitude, ils gèrent ». Au Grau-du-Roi, dont l’identité urbaine est marquée par l’économie touristique et portuaire, les participants interrogés ne se sentent pas préoccupés par la submersion ni aucun évènement passé, certains d’être protégés par des aménagements, et de pouvoir intervenir dans le futur : « on est protégé, la commune n’a pas une forte culture des risques liés à la mer ».

2. comment les habitants intègrent la vulnérabilité de leur territoire au changement climatique et façonnent des stratégies d’atténuation pour y faire face. À Port-Saint-Louis, et à Fréjus, des habitants emploient plusieurs stratégies argumentatives pour rationaliser le risque et atténuer le sentiment de vulnérabilité : la comparaison sociale « Ici nous sommes moins exposés que les habitants de la côte atlantique », la comparaison entre les risques « Il y a ici d’autres risques, plus immédiats, plus importants » et le fatalisme « De toutes façons, on ne pourra rien faire contre l’élévation de la mer ». Ces résultats confirment le paradoxe constaté dans d’autres études : les individus sont attachés à leur littoral, malgré leur connaissance des dangers auxquels ils sont exposés.

3. comment s’élabore la confiance accordée aux politiques publiques d’adaptation au changement climatique. En effet, le type de confiance accordée aux acteurs de la gestion varie avec le sentiment de posséder peu ou beaucoup de connaissances sur les vulnérabilités du territoire. Lorsque les individus ont le sentiment de posséder peu de connaissances, ils développent une confiance basée sur une évaluation positive des intentions des gestionnaires, et déclarent mettre en place les comportements de protection contre les inondations. Lorsqu’ils ont le sentiment de posséder de nombreuses connaissances sur ce sujet, ils développent une confiance basée sur les aspects techniques de la gestion, et déclarent ne pas forcément suivre les recommandations s’ils ne les jugent pas pertinentes.

En conclusion, le comportement des habitants face au changement de leur territoire dépend non seulement des connaissances que les acteurs publics cherchent à enrichir par la mise en place de communications, mais également des mécanismes psychosociaux. Ces résultats doivent interpeller les institutions et acteurs en responsabilité de la gestion des risques afin de prendre en compte ces types de stratégies, et de mettre en œuvre des actions pour les faire évoluer. Des ateliers basés sur des scénarii d’évènements climatiques locaux, où les savoirs vernaculaires prendraient leur place, pourraient rendre plus concrète la représentation d’un risque pour lequel il n’y a pas de mémoire collective.

La mémoire des risques naturels. Analyse des données statistiques issues de l’enquête sur la perception des risques majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Coline Mias (AIR Climat)

L’enquête de perception de l’Observatoire Régional des Risques Majeurs (ORRM) en Provence-Alpes-Côte d’Azur, menée entre 2017 et 2018, souligne qu’il existe une mémoire des risques naturels ou technologiques survenus sur le territoire. Sur 656 répondants, 388 personnes affirment avoir connaissance d’un ou plusieurs évènements majeurs : le séisme de Lambesc du 11 juin 1909 est cité par 63 sondés, les inondations de Vaison-la-Romaine (cité 46 fois), les feux de forêt de l’été 2016 dans les Bouches-du-Rhône, les inondations dans les Alpes-Maritimes du 3 octobre 2015 et les inondations du bassin versant de la Nartuby le 15 juin 2010 (cités plus de 30 fois toutes les deux). La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est considérée par 276 personnes de l’échantillon comme plus exposée aux risques majeurs que les autres régions métropolitaines. Les raisons invoquées sont les activités industrielles (88), les risques naturels majeurs (67), les risques technologiques majeurs (53), le risque sismique (44). On évoquait alors beaucoup moins des risques associés à la façade littorale urbanisée (17), le risque de submersion marine (1) ou le changement climatique (seulement 1 répondant).

-

Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice

Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE), Ruchi Mudaliar (ESPACE), Parul Rishi (IIFM) & Samuel Robert (ESPACE)

Le changement climatique s’exprime de différentes manières sur les territoires. En contexte littoral, les risques liés à la mer, et en contexte urbain les canicules en sont les manifestations les plus évidentes. Comment les habitants des grandes villes littorales françaises telles que Marseille ou Nice en prennent-ils conscience ? Quels facteurs interviennent dans leur perception du changement climatique et l’adoption d’éventuels comportements visant à l’atténuer ou à s’adapter à ses conséquences ? C’est la question étudiée par un collectif franco-indien de chercheurs, à Marseille et Nice, dans une enquête menée en juillet 2015.

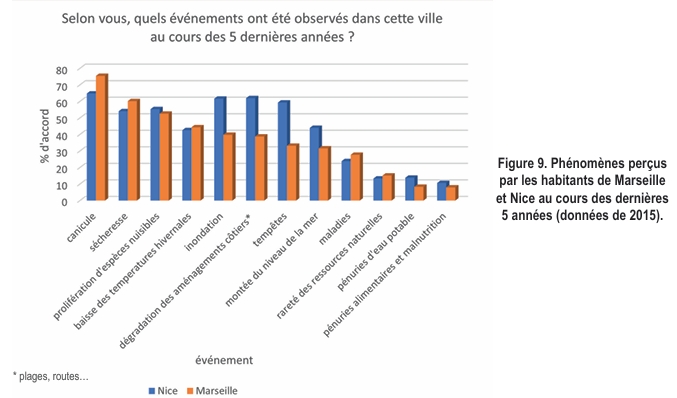

475 habitants de Marseille et de Nice, vivant ou travaillant près du trait de côte, ont répondu à un questionnaire sur leur perception du changement climatique. La Figure 9 montre les phénomènes climatiques rapportés par les participants. Dans les deux villes, la canicule occupe la première place, même si elle est significativement plus citée à Marseille qu’à Nice. En revanche, tous les phénomènes liés à la mer et à l’eau (inondations, tempêtes, dégradation des aménagements côtiers et montée du niveau de la mer) sont de manière significative plus souvent évoqués à Nice qu’à Marseille. En termes de dimensions cognitives et émotionnelles de la perception du changement climatique, les résultats montrent que dans les deux villes, les participants sont tout à fait conscients du changement climatique, mais ne s’en inquiètent pas beaucoup. Ce paradoxe n’est pas propre à notre enquête, il a été aussi observé dans d’autres études sur la côte atlantique.

La dimension qui prédit le plus l’intention d’endosser des comportements d’atténuation ou d’adaptation est le stress ressenti face au changement climatique, que ce soit à Nice ou à Marseille. A Marseille se rajoutent la confiance dans les institutions et un faible sentiment de bien-être côtier comme facteurs favorisant les intentions de ces comportement, ce qui n’est pas le cas à Nice. Dans les deux villes, la connaissance du changement climatique n’a pas d’effet sur l’intention d’adopter des comportements d’atténuation ou d’adaptation.

Ce dernier résultat pose la question de l’importance de la communication du savoir et des connaissances. Certes, « connaitre » est une condition pour prendre conscience. Mais cela n’est pas suffisant. Il est aussi nécessaire de prendre en compte les émotions ou préoccupations des habitants dans la communication et les échanges autour du changement climatique. Les représentants des autorités locales sont conscients de cette dimension émotionnelle de l’adaptation au changement climatique, et demandent qu’elle soit davantage prise en considération. Ils souhaitent aussi être épaulés pour une plus grande implication de la population dans la construction collective des politiques locales d’adaptation. D’autres chercheurs soulignent ainsi la coopération nécessaire à plusieurs niveaux entre acteurs, habitants, chercheurs, artistes, associations,… pour faire avancer la réflexion et l’action à ce sujet.

-

Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique

Fabian Lévêque (TRIANGLE) & Guillaume Faburel (CNRS, TRIANGLE)

Alors qu’elles ne représentent que 2% de la surface terrestre, mais 56% de la population mondiale selon la Banque Mondiale, les villes sont responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre et consomment 78% de l’énergie mondiale. Villes et métropoles se sont imposées comme les lieux privilégiés de concentration des populations. La « menace » climatique et les bouleversements écologiques associés sont d’ores et déjà perçus de manière aigue, et au quotidien, par les citadins.

L’enquête « Vivre les fournaises urbaines », réalisée à l’été 2019, renseigne de tels vécus par entretiens longs auprès de 130 habitant.es de trois métropoles (Marseille, Montpellier, Toulouse) et deux villes moyennes (Narbonne, Nîmes) du sud de la France. Il en ressort que les expériences du changement climatique sont très prégnantes dans les milieux les plus densément urbanisés. Pour 70% des répondant.es, le changement climatique fait l’objet d’observations situées (sécheresses des terres agricoles en périphérie des villes, canicules urbaines…). 56% affirment qu’il a déjà des effets concrets sur leurs manières de vivre, en particulier l’été : les rythmes de vie ralentissent pour tenter de reposer les corps, souvent en souffrance. Des inquiétudes prédominent à l’égard de personnes fragiles et vulnérables.

Les canicules urbaines sont décrites comme de véritables « épreuves » autant physiques que psychologiques : des sensations de suffocation et d’asphyxie structurent les discours. La surdensification des centres et l’artificialisation périphérique, l’hyperconcentration des activités et la bétonisation des espaces de respiration laissent à penser que les pouvoirs publics sont incapables de réguler les intérêts économiques en prenant en considération les enjeux écologiques. Les projets visant à la gentrification et à la mise en tourisme des villes au détriment du mieux vivre des habitant.es ont été décriés (Figure 10).

Le sort des grandes villes inquiète : un tiers envisage déjà de quitter les centres urbains si les conditions d’habitabilité continuaient à se dégrader. Les arrière-pays, espaces périphériques et campagnes sont les échappatoires privilégiées. Un défi de taille se pose alors pour ces villes qui, tout en affichant des stratégies d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques, ne continuent pas moins à se vouloir attractives et compétitrices.

Une enquête entre sphères universitaire et associative

Pour venir appuyer les nombreuses mobilisations qui se sont développées, en 2019, pour la justice sociale et écologique, le collectif Notre Affaire à Tous a créé un consortium entre les sphères universitaire et associative. L’enquête « Vivre les fournaises urbaines » est l’aboutissement de cette action conjointe entre Notre Affaire à Tous, l’Université Lyon 2 et l’Unité Mixte de Recherche Triangle pour penser de nouveaux milieux et territoires de vie plus écologiques.

-

Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance

Johnny Douvinet (ESPACE), Eric Duverger (SMAVD) & Guillaume Hamon-Marie (ESPACE)

Le changement climatique est à l’origine d’une modification de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes, tels que les sécheresses, engendrant de nombreux impacts sur les milieux naturels et sur les sociétés. Le risque lié aux inondations fait lui aussi partie des événements craints, même si les prévisions sont moins précises et plus incertaines. Pour autant, le dérèglement climatique impose de se préparer à l’impensé, à l'impensable, voire à l'imprévisible. Dès lors, comment développer une culture du risque dans un tel contexte, et comment se préparer à la survenance d’une catastrophe ?

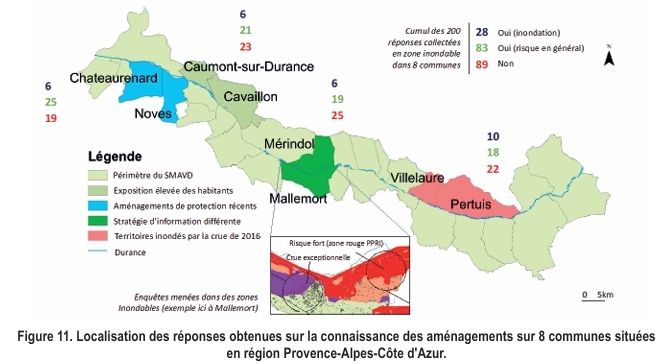

Afin de répondre à cette question, une étude a été menée par des chercheurs de l’université d’Avignon et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) en 2020, dans des quartiers situés en zone inondable. Concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial de la Basse-Durance depuis 1982, le SMAVD contribue à l’aménagement et à la gestion du lit de la Durance. Dans le domaine des inondations, le SMAVD anime en particulier un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) aux objectifs étendus (surveillance et prévision des crues et des inondations, ralentissement des écoulements, protection des personnes et des biens, etc.). Le syndicat réalise également des actions pour renforcer la connaissance et la culture du risque. Pour accompagner le développement et l’enracinement, auprès des populations du territoire, d’une « culture du risque » adaptée à l’identité du bassin versant de la vallée de la basse Durance, un état des lieux sur la perception et sur l’intégration de cette culture a été mené au cours de l’année 2020. Cette « culture du risque » a été définie comme résultant d’un partage de connaissances (sur les risques, les consignes de mise en sécurité, les outils d’alerte existants) entre l’ensemble des acteurs d’un territoire (élus, associations, citoyens). L’acceptabilité et la crédibilité du risque sont ainsi des composantes majeures d’une telle « culture ».

Des enquêtes ont été conduites dans 8 communes (Figure 11), pour récolter les avis de 200 personnes résidant en zone inondable (telle que reconnue dans le Plan de Prévention du Risque Inondation). Les réponses (25 répondants par commune) ont été collectées lors d’entretiens semi-directifs qui ont duré de 20 minutes à 1h. Les résultats ont permis de voir que, sur le volet « Connaissance des éléments structurants du risque inondation », les 200 participants déclarent connaître la Durance (96%) ou la notion de débit (81%), mais seules 5% sont capables d’expliquer ce qu’est un bassin versant, et 11% une crue centennale. Sur le volet « Connaissance et rôle des aménagements de la Durance », 90% déclarent connaître un ouvrage hydraulique (dont 52% citent le barrage de Serre-Ponçon) et 78% affirment que ces ouvrages ont une influence sur les inondations (la moitié des répondants affirme que ces aménagements aggravent le risque et pour l’autre moitié, que ces ouvrages l’atténuent). Sur deux communes (Noves et Mérindol), le nombre de répondants ne connaissant pas ces aménagements était plus élevé, ce qui a amené le SMAVD à relancer des actions de sensibilisation.

Sur le volet « Rapport aux informations sur le risque inondation », 62% des personnes interrogées citent la mairie comme le vecteur le plus pertinent pour assurer la diffusion de l’information sur le risque inondation. Cependant 44% des interrogés ne ressentent pas le besoin de s’informer sur les inondations et sur les risques naturels en général, 47% assument ne pas vouloir chercher ces informations, 74% déclarent ignorer le PPRI, et 60% déclarent n’avoir jamais été officiellement informés de l’existence de ce risque. Sur le volet « Comportements face aux inondations », 86% des personnes interrogées déclarent connaître les pratiques à adopter en cas d’événement, 43% prendraient le temps de certifier une demande d’évacuation en cas de besoin, 22% indiquent qu’elles quitteraient leur logement sans tarder ; 68% indiquent toutefois qu’elles n’ont pris aucune mesure pour faire face aux inondations qui pourraient se produire au niveau de leur habitation.

Au final, cette étude, qui vient compléter les autres études menées sur la perception du risque inondation, confirme plusieurs éléments. Tout d’abord, malgré les efforts opérés en matière d’information, les résidents vivant en zone inondable en basse vallée de la Durance ne vont pas chercher l’information sur le risque, même quand ils y sont exposés quotidiennement. Par ailleurs, si les injonctions réglementaires sont nécessaires, elles ne sont guère suffisantes pour transmettre une culture du risque partagée entre tous les acteurs au sein des territoires. Les règles relatives à l’Information des Acquéreurs et des Locataires imposées aux notaires depuis 2006, ou l’obligation faite aux mairies, depuis 1987, d’élaborer un Document d’information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) nécessitent des mesures complémentaires. En effet, en cas d’alerte, les individus estiment connaître les pratiques à mettre en œuvre, mais pour autant, ils ne sont pas prêts à quitter leur logement sans vérifier la source de l’alerte, et n’ont pas imaginé des solutions de repli ou de protection pour faire face à une inondation le jour venu.

Pour le SMAVD, il a donc été nécessaire d’accroître les efforts en termes de communication et de sensibilisation, ce qui s’est traduit par l’organisation de manifestations « grand public » (ex. : « Un Dimanche en Durance »), des aménagements touristiques (« Un vélo-route en Durance »), des communications adaptées via les réseaux sociaux, et des rétrospectives sur des inondations passées marquantes (1886, 1994).

-

La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux

Samuel Robert (ESPACE), Axel Quercy (ESPACE) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)

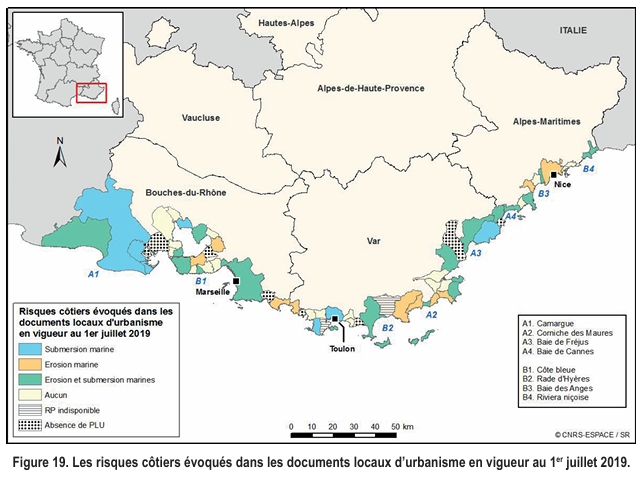

Sur le littoral, le changement climatique se manifeste spécifiquement par une augmentation des risques côtiers liés à trois types d’aléas : l’érosion et le recul du trait de côte ; le débordement des cours d’eau et les inondations côtières rapides, consécutives aux épisodes méditerranéens ; les vagues de submersion et l’élévation progressive du niveau de la mer. Ces aléas fragilisent les territoires côtiers, dont la vulnérabilité est accentuée par les aménagements du rivage et des espaces proches : urbanisation, infrastructures portuaires, terre-pleins gagnés sur la mer, digues de protection, enrochements, etc. La perception de ces phénomènes et des risques qu’ils induisent conditionne fortement l’émergence de mesures d’adaptation au changement climatique. La caractérisation de ces perceptions, en particulier celles des acteurs en responsabilité, constitue donc un préalable à toute politique ou stratégie en ce sens.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, une étude menée en 2021 par des chercheur.es des universités de Nice et d’Aix-Marseille a récemment permis de rendre compte de la perception des risques côtiers et de la représentation du littoral d’acteurs en responsabilité au niveau municipal. Elle révèle que les aléas et risques côtiers ne sont pas tous perçus avec la même acuité et que le littoral de la région n’est pas véritablement pensé comme devant s’engager dans une stratégie d’adaptation.

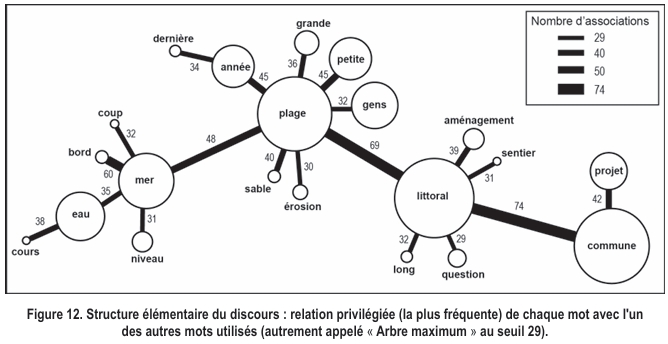

Parmi les 100 mots les plus utilisés dans les entretiens, les trois premiers sont « plage », « littoral » et « commune », (plus de 600 occurrences chacun). Les termes « risques » et « érosion » n’apparaissent respectivement que 121 et 120 fois. Aussi, la structuration du discours d’ensemble s’organise autour du mot « plage », ce qui signifie que le littoral de la région est principalement perçu par cette forme d’interface côtière (Figure 12).

Dans ce contexte, les risques occupent une place relativement secondaire, « érosion » étant davantage citée que « inondation » (92 occurrences) ou « submersion » (71 occurrences).

Perçue comme un risque familier, présent « au quotidien », peu ou prou prévisible, l’érosion est évoquée à propos des plages. Elle est pensée comme gérable techniquement et est d’autant plus combattue qu’elle fragilise l’économie balnéaire.

Le risque d’inondation est au contraire évoqué avec des termes plus dramatiques. Dépeint comme mettant en les risques péril des biens matériels et des vies humaines, il est relaté par de nombreuses expériences personnelles. Redouté, il semble plus subi que géré. Il est également perçu comme plus fréquent et plus intense ces dernières années.La submersion marine est quant à elle moins fréquemment évoquée et moins familière. Il n’y a pas de récit détaillé, ni d’expérience relatée de ce phénomène. Lorsqu’elle est mentionnée, la submersion est le plus souvent associée à des termes la localisant dans un futur lointain, tout en étant pressentie comme particulièrement problématique à l’avenir. Toutefois la prise en compte de l’élévation de la mer et ses conséquences en termes d’adaptation sur le plus long terme est difficilement pensée par les personnes en responsabilité.

Au final, les risques côtiers sont inégalement perçus par les responsables municipaux, et la vulnérabilité globale du territoire aux risques induits par le changement climatique n’apparaît pas comme un sujet critique. Toutefois, lorsque la vulnérabilité est plus particulièrement abordée, les rapports entre institutions pour la gestion des risques sont questionnés. Des divergences de méthode et de vue sont mentionnées, en particulier entre l’État et les collectivités. Ce constat interpelle car la connaissance, la prévention et la gestion des risques est une problématique dont on peut penser qu’elle ne peut que pâtir d’un manque de coordination des pouvoirs publics.

Le terme « submersions marines » en question

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

On peut questionner la dénomination du risque dit de « submersion marine », dénommé coastal floods en anglais soit « inondations côtières » pour une traduction littérale. Bien qu’il s’agisse stricto sensu de synonymes, nous avons demandé à des habitants de villes côtières de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur quels étaient les 4 mots qui leurs venaient spontanément à l’esprit lorsqu’ils entendaient soit « submersion marine » (pour le groupe 1), soit « inondation côtière » (pour le groupe 2).

Les participants du groupe 2 évoquent davantage de mots liés au risque et ses conséquences (noyade, mort, danger) et perçoivent davantage le risque d’un événement d’inondation côtière que les participants du groupe 1 concernant un événement de submersion marine. Autrement dit, les mots utilisés pour nommer le risque agissent sur sa représentation par les populations et, in fine, sur le rapport au risque de celles-ci.

Face aux nouveaux risques émergents liés aux extrêmes climatiques (risques en devenir, aux contours et effets difficilement formalisables aujourd’hui), la posture visant à requestionner les évidences dans notre rapport aux risques (depuis la constitution même du risque jusqu’à sa dénomination) permettra une co-construction et un meilleur dialogue entre décideurs publics et citoyens concernant les réponses à y apporter.

-

-

L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques

Par-delà la gestion des risques, les changements climatiques et environnementaux impliquent nécessairement des ajustements, des recompositions, des bifurcations des activités et modèles économiques qui prévalent depuis des décennies. C’est par ce prisme que nous abordons la prochaine section ; les sciences humaines et sociales apportent ici des éclairages précieux pour comprendre des dynamiques existantes et avec lesquelles il nous faut composer.

Face aux différents scénarios et projections climatiques, il n’est pas facile pour les professionnels de s’adapter à leurs futures conditions d’exercice - d’autant que celles-ci sont entourées d’incertitudes. De nombreuses expériences menées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur montrent toutefois que des leviers d’action existent et que l’atténuation et l’adaptation doivent faire partie d’un nouveau paradigme. Des enquêtes présentées ici ont cherché à comprendre de telles situations rencontrées par les professionnels du ski, de la forêt, de la viticulture ou de la gestion du littoral. Par contrainte ou par conviction, nombre d’acteurs socio-économiques imaginent des alternatives pour adapter leur profession à des épisodes de sècheresse, de raréfaction de la neige en montagne, à la fonte des glaciers…. Nous abordons ici les facteurs qui les ont poussés à faire cette transition et à modifier leurs pratiques professionnelles.

-

L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud

Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)

Les territoires de montagne sont précocement éprouvés par les effets des changements climatiques. Les irrégularités croissantes de l’enneigement des stations de sports d’hiver en sont les premiers signes impactant visiblement l’économie locale. Plus hautes en latitude et en altitude, les stations des Alpes du Nord sont parmi les plus grandes du monde. Plus basses en latitude et en altitude, mais aussi plus petites, les stations des Alpes du Sud seront plus rapidement exposées aux effets du changement climatique. La plus grande vulnérabilité climatique et économique des stations de sports d’hiver du sud alpin pourrait-elle favoriser une plus rapide adhésion des acteurs du territoire aux principes de la transition écologique, par opposition aux stations de sports d’hiver du nord alpin davantage captives du modèle économique de l’« or blanc » ?

Au nord comme au sud, les décideurs politiques et économiques adoptent, en premier lieu, un même réflexe moderniste qui associe croissance économique et développement technologique. Ces aménagements d’altitude (remontées mécaniques, immobilier de loisir, etc.) renforcent ce modèle connu et rassurant de l’or blanc rendant difficile de penser des alternatives. Néanmoins, des signaux plus visibles apparaissent dans le sud alpin où le déni marchand, basé sur un argumentaire d’impossibilité de reconversion économique, cède, çà et là, la place à d’autres « pistes », potentiellement plus éthiques d’un point de vue environnemental et social. Des initiatives portées par des acteurs locaux voient en effet le jour. Ainsi, la mise en réseau des acteurs territoriaux au sein de l’association des Gîtes et refuges du Queyras (lui-même une vallée et un parc national régional des Hautes Alpes) témoigne de la manière dont le manque de neige peut entrainer la création d’innovations sociales et d’alternatives éthiques. A Céüse, les pratiquant.es, tout particulièrement locaux, mettent en œuvre spontanément des formes d’alternative au tout ski, rappelant que la transition peut aussi être impulsée par l’évolution de la demande (cf. Zoom 6). D’autres stations des Alpes du Sud, davantage inscrites dans le modèle de l’or blanc, peinent en revanche à s’affranchir du tout ski. C’est le cas du domaine du Dévoluy, où un projet de tourisme scientifique contribuant à la redynamisation du village en fond de vallée est devenu - à la faveur d’une alternance municipale - un projet d’extension du réseau de remontées mécaniques sur le domaine skiable.

Ainsi, l’économie de l’or blanc, basée sur des logiques de rente et de concentration du capital, exerce un lobby très fort au niveau local comme national. Les alternatives se développent principalement sur des territoires tout à la fois vulnérables aux changements climatiques et plus en retrait du modèle dominant. Le défi pour l’implantation de ces pratiques alternatives demeure la construction d’un modèle économique respectueux de l’environnement et des populations locales.

La station de Céüse : une transition par les pratiquants ?

Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)

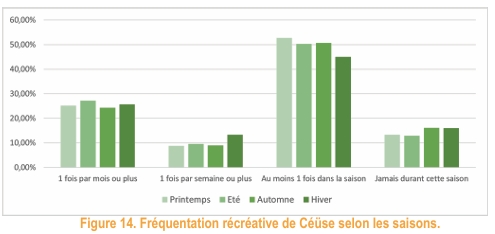

En 2019-2020, une enquête réalisée par les étudiant.es du Master Gestion durables des territoires de montagne (GDTM) du Pôle Universitaire de Gap auprès de 877 usagers du site révèle que la fréquentation du massif est d’ores et déjà « quatre saisons » (Figure 14).

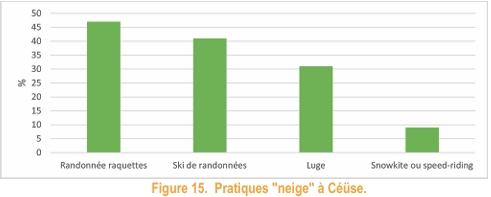

Malgré - sinon grâce à - la fermeture des remontées mécaniques en périodes d’enneigement, le domaine skiable est investi par des activités de raquettes, ski de randonnée, luge et snowkite ou speed-riding (Figure 15).

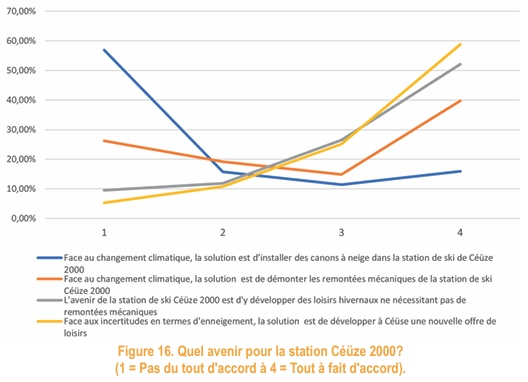

Parmi les enquêtés, le recours à la neige de culture est peu considéré comme une stratégie pertinente pour l’adaptation de Céüse au changement climatique. Le développement de nouvelles offres touristiques, y compris affranchies des remontées mécaniques, tend à faire consensus. En revanche le démontage des remontées mécaniques fait davantage débat (Figure 16).

-

Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud

Mikaël Chambru (GRESEC) & Cécilia Claeys (CRESEM)

L’adaptation au changement climatique du tourisme de montagne donne lieu à une grande diversité de stratégies allant de la solution confortant le modèle du « tout ski », à celle s’affranchissant de la dépendance à la neige. Le Queyras se caractérise par une cohabitation paradoxale entre ces deux types de trajectoires. Les collectivités départementales et régionales continuent d’y subventionner les infrastructures des stations de ski, tandis que certaines municipalités s’engagent dans une bifurcation touristique. Elles optent pour un régime d’habitabilité visant à réduire les vulnérabilités socio-environnementales du territoire, aggravées par le changement climatique mais aussi par les effets pervers d’une économie touristique devenue omniprésente.

Des enquêtes sociologiques réalisées dans le Queyras par des chercheur.es de l’Université Grenoble Alpes et d’Aix-Marseille (2018-2024) ont montré l’existence d’une culture du risque chez les habitants vivant au quotidien avec les aléas environnementaux tranchant avec leur inquiétude face à la vulnérabilité économique du modèle ski-centré. Les glissements de terrain, éboulements et avalanches sont considérés comme inhérents à la vie de montagnard, tandis que les spéculations immobilières, la désertification des services publics et des commerces de proximité sont dénoncés par les habitants interrogés comme les résultantes d’un régime d’attractivité touristique empêchant de vivre et de travailler à l’année dans ces hautes vallées alpines. À ce titre, l’enjeu prioritaire pour les municipalités porteuses de projets d’habitabilité est la résolution des problèmes sociaux : accès à des logements locatifs à l’année, sauvegarde des classes d’école menacées de fermeture, création de tiers-lieux pour des activités économiques et culturelles, etc. Ce faisant, le tourisme tendra à redevenir la résultante d’un territoire habité plutôt qu’une fin en soi du développement en montagne . Ces initiatives appellent désormais un plan d'adaptation structurel des territoires de montagne pour faire face aux effets des changements climatiques dans les années et décennies à venir.

-

Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique

Annabelle Amm (INRAE, URFM) & Julie Thomas (Centre national de la propriété forestière - Institut pour le développement forestier, CNPF-IDF)

L’ampleur du changement climatique est telle que des mesures d’adaptation des forêts sont nécessaires pour maintenir le couvert forestier à long terme. Des programmes nationaux en font mention, à l’instar du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2 : 2018-2022) qui promeut une gestion forestière tenant compte de l’évolution du climat. Toutefois, l’adaptation des forêts pose de nombreuses questions relatives aux acteurs et aux modalités concrètes de sa mise en œuvre en particulier pour les forêts privées qui constituent les trois-quarts des forêts nationales (un peu moins de la moitié en région Sud). Un projet de recherche mené entre 2016 et 2019 questionne et analyse les stratégies d’adaptation des propriétaires forestiers privés français face au changement climatique, les déterminants de leurs choix, ainsi que les freins rencontrés et les incitations au changement.

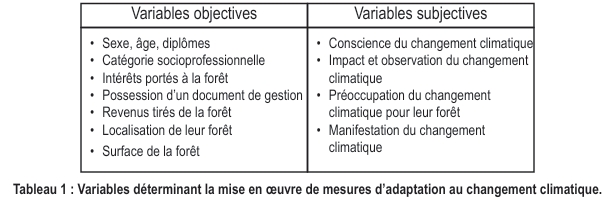

Des analyses statistiques réalisées en 2021 ont permis de déterminer les variables qui influencent la mise en œuvre de stratégies d’adaptation. Deux classes de variables ont été étudiées, des variables « objectives » et des variables « subjectives ».

Perceptions des changements climatiques et transformation des pratiques

Dans l’ensemble, les propriétaires forestiers enquêtés portent de multiples intérêts pour leur forêt (parmi eux, la notion de préservation de la biodiversité, l’attachement à la mise en valeur de leur patrimoine, la production de bois, etc.).

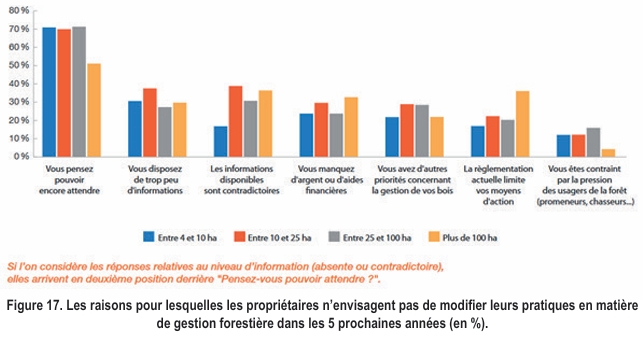

Selon l’étude, 73% des propriétaires sont conscients du changement climatique et la plupart d'entre eux pense qu'il est induit par l'homme. Toutefois, si la plupart des répondants sont persuadés que le changement climatique aura un impact sur les forêts (augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des tempêtes…), ils se préoccupent peu de l'impact du changement climatique sur leur propre forêt et/ou pensent pouvoir attendre avant de s’adapter (70,1%, Figure 17). Seuls 16,1 % des répondants affirment avoir déjà changé leurs pratiques depuis 5 ans ou plus. Dans ce cas, trois stratégies d’adaptation sont essentiellement envisagées : récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers.

Les facteurs de déclenchement, pour s’adapter et réduire les dommages dus au changement climatique, tiennent à la mise à disposition d’une information spécialisée dans le secteur forestier et au fait d’avoir reçu des conseils de professionnels. Ainsi, les répondants portent un intérêt particulier à la formation spécialisée sur le changement climatique et ses réglementations. En revanche, ceux qui ne souhaitent pas s’adapter évoquent comme frein le fait qu’ils pensent encore pouvoir attendre, que l’information sur le changement climatique est contradictoire ou absente, qu’ils ont un manque de moyens financiers, d’autres priorités pour leurs forêts ou encore que la règlementation limite les moyens d’action (Figure 17).

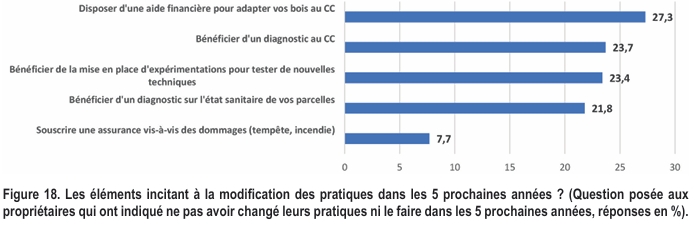

Par ailleurs, les propriétaires qui n’envisagent pas de changer de pratiques portent des intérêts différenciés aux incitations proposées lors de l’enquête (Figure 18). Environ 50% de ces propriétaires ne sont pas intéressés par un bilan climatique ou sanitaire, ni par une expérimentation, une assurance ou encore par des aides. Cela peut signifier que les propositions n’étaient pas assez variées ou que ces propriétaires ne s’identifient pas aux politiques promues par la filière forêt-bois.

Les déterminants des stratégies d’adaptation

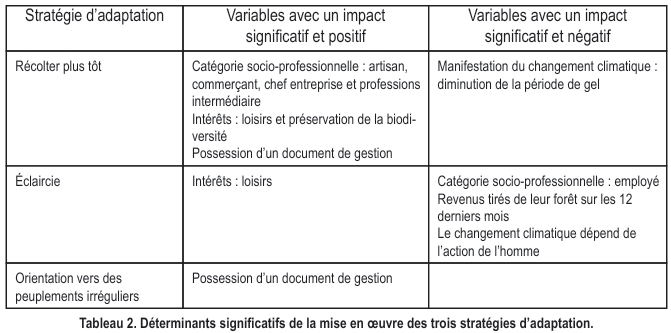

Les résultats de l’enquête montrent que la mise en œuvre des trois stratégies d’adaptation citées (récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers) est déterminée par des variables à la fois subjectives et objectives (Tableau 1). Certains déterminants sont significatifs pour la mise en œuvre de ces stratégies d’adaptation (Tableau 2). À titre d’exemple, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle (CSP) artisans, commerçants, chefs d’entreprise et professions intermédiaires encourage les propriétaires forestiers privés à récolter plus tôt. Inversement, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle employés influence négativement la pratique des éclaircies.

D’autre part, la décision de mettre en place des peuplements irréguliers ou de récolter plus tôt est souvent liée à la possession de documents de gestion forestière. Il semble que les propriétaires qui ont pu fournir un document pour certifier leur gestion forestière sont plus enclins à adopter ces stratégies d’adaptation. Les documents de gestion forestière représentent donc un vecteur pertinent pour une potentielle politique publique dédiée à la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation.

Le fait de savoir que le climat change n'est pas suffisant pour initier un processus d'adaptation de la part des propriétaires. Pour prendre la décision de s’adapter, ils doivent être convaincus que les impacts du changement climatique sont et seront réels (qu'ils possèdent de grandes surfaces forestières ou de petites). Ce résultat confirme les preuves basées sur des statistiques descriptives qui montrent que les propriétaires ont besoin d'informations spécialisées dans le secteur forestier, ainsi que de formation sur le changement climatique et ses réglementations. Les stratégies d’adaptation mises en place par les propriétaires interrogés sont multiples et dépendent des caractéristiques sociales et professionnelles des propriétaires, mais également des usages de leur forêt et de leurs représentations du changement climatique. Cela signifie que parler d'adaptation en général présente peu d’intérêt et que les populations spécifiques doivent être identifiées et ciblées par les politiques publiques dans le but d'encourager des pratiques d'adaptation cohérentes avec le territoire.

-

Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés

Corentin Thermes (CITERES)

Les adaptations de la viticulture au changement climatique en France donnent à voir les mobilisations de savoirs différents qu’ils relèvent plutôt de la sphère technico-scientifique (centres de recherche et d’expérimentation, modélisations climatiques etc.), ou de la sphère pratique (expérimentations par les vignerons, pratiques traditionnelles etc.).

À l’heure où le changement climatique frappe le vignoble français de manière concrète et régulière (gel de printemps, sécheresse) ces différents savoirs mobilisés pour prendre des chemins d’adaptation sont au cœur des réflexions des acteurs de la filière et des vignerons. Apparaissent alors des « savoirs territorialisés », correspondant à un ensemble de savoirs issus à la fois du transfert de savoirs technico-scientifiques sur un territoire et de savoirs pratiques expérimentés localement (avec une notion historique ou non).

L’étude de ces savoirs territorialisés permet d’analyser le processus de territorialisation de l’adaptation, adapté à chaque contexte. Les vignerons, collectivement ou individuellement, se saisissent de productions scientifiques, expérimentent par eux-mêmes, s’appuient sur des savoirs « traditionnels » pour construire leurs réponses au changement climatique. Par exemple, on peut citer les choix de localisation de parcellaire viticole, la réflexion sur les encépagements etc. Ce processus conduit un certain nombre de vignerons à expérimenter souvent en dehors du périmètre d’AOC, en IGP ou en Vin de France, pour s’affranchir de certaines règles et pourvoir mêler plus librement les différents types de savoirs, fabricant ainsi des savoirs territorialisés qui en fin de compte profiteront au système d’appellation.

Avec la notion de territorialisation de l’adaptation, on se questionne sur l’existence ou non d’une échelle optimale pour mettre en place ce processus. Bien que la tendance soit à l’échelle du bassin viticole et de l’interprofession pour discuter du changement climatique, l’échelle de l’appellation ou de la fédération d’appellations propose le plus de réponses et semble donc être actuellement la plus pertinente pour œuvrer concrètement à cette stratégie d’adaptation. On le voit notamment dans le Ventoux, où les velléités pour repenser un périmètre d’appellation avec des critères liés au changement climatique supposent réellement une action stratégique à long terme. Elle ne peut se faire qu’à l’échelle de l’AOC avec l’appui des acteurs de la filière : l’INAO et des organismes tels que la Cellule Terroir développée en Val de Loire, ainsi que les opérateurs de transmissions.

L’appellation Ventoux : intégrer la prise en compte du changement climatique dans un cahier des charges

Corentin Thermes (CITERES)

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) Ventoux fait partie des appellations viticoles pionnières en France sur les réflexions d’intégration du changement climatique et des adaptations dans le cahier des charges qui la régie.