Les pratiques sylvicoles et leur adaptation au changement climatique représentent l’une des clefs du développement actuel et futur des systèmes forestiers. Le changement climatique se traduit par une augmentation des températures de l’air et une probable détérioration du bilan hydrique des végétaux, via l’augmentation de leur consommation en eau. En effet, l’élévation de la température entraîne simultanément celle de la demande en eau due au climat (évapotranspiration potentielle).

De plus, les formations végétales seront soumises à un risque accru d’incendie lié au déficit hydrique.

Contrairement aux cultures, les forêts méditerranéennes ne sont pas irriguées. Le sylviculteur n’a pas d’autre choix que de tenter de limiter la consommation en eau des peuplements pour les aider à résister à l’augmentation

Un peuplement (pin d’Alep) dont le couvert est fermé permet de limiter le développement de la végétation au sol

Un peuplement (pin d’Alep) dont le couvert est fermé permet de limiter le développement de la végétation au sol

de l’intensité et de la fréquence des sécheresses prédite par les modèles d’évolution du climat. Il peut aussi contrôler la structure des peuplements qui influe sur leur sensibilité au risque de feu. Nous n’aborderons pas ici la question du choix de l’espèce qui est déterminant dans l’adaptation des forêts au changement climatique, mais uniquement les mesures applicables aux peuplements en place.

On peut examiner les pratiques sylvicoles usuelles et leurs conséquences sur le bilan hydrique et la vulnérabilité au feu des arbres et des peuplements :

- l’éclaircie : son rôle est de diminuer la compétition entre les arbres et d’opérer une sélection en concentrant la production sur les meilleurs arbres restants. Son intensité contrôle aussi le développement des masses combustibles en sous-bois ;

- l’élagage : l’objectif premier est d’améliorer la cylindricité du tronc et de produire du bois sans nœud. Il limite aussi le risque de propagation du feu en cime.

Ces interventions, en réduisant la surface foliaire des arbres et des peuplements, diminuent leur demande en eau. En revanche, leurs effets sur le système racinaire sont moins connus et dépendent aussi du type de sol concerné. En modifiant les répartitions des combustibles (étage dominant et sous-bois), elles influencent aussi la sensibilité des arbres et des peuplements au risque de feu. Selon le risque considéré et le terme envisagé, plus ou moins long, les effets peuvent se révéler antagonistes.

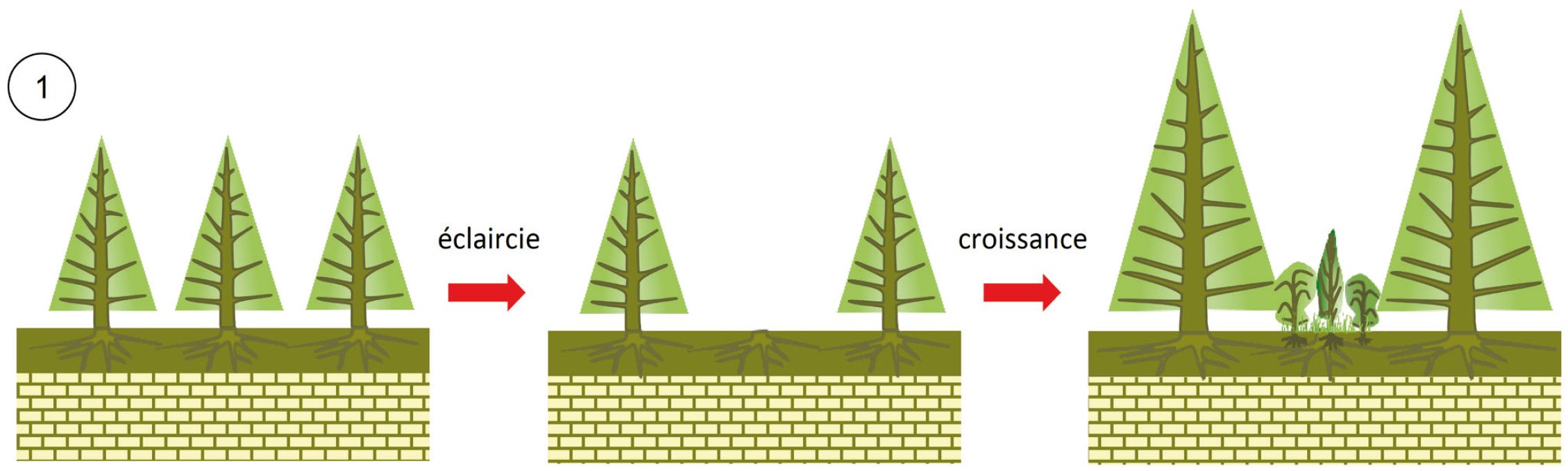

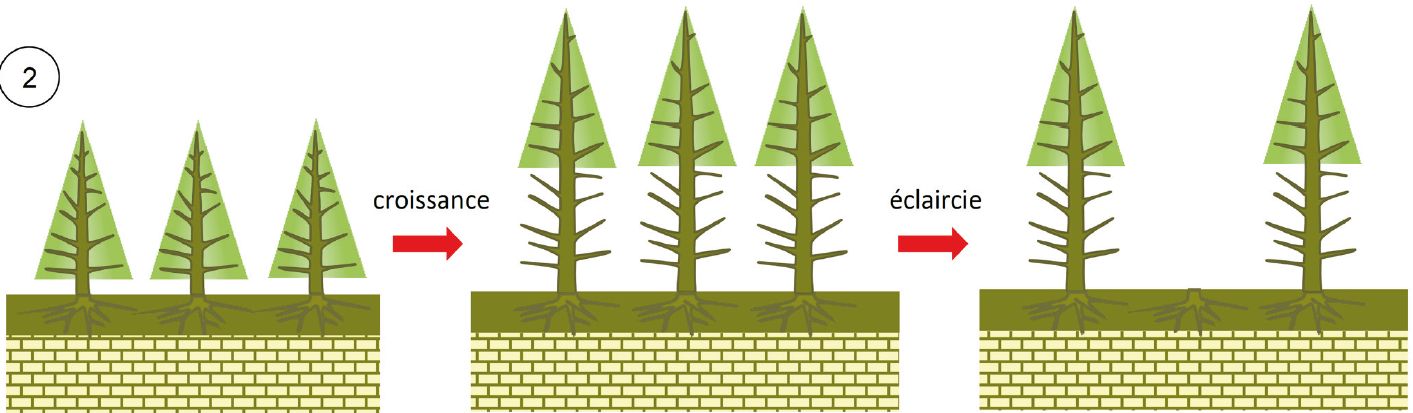

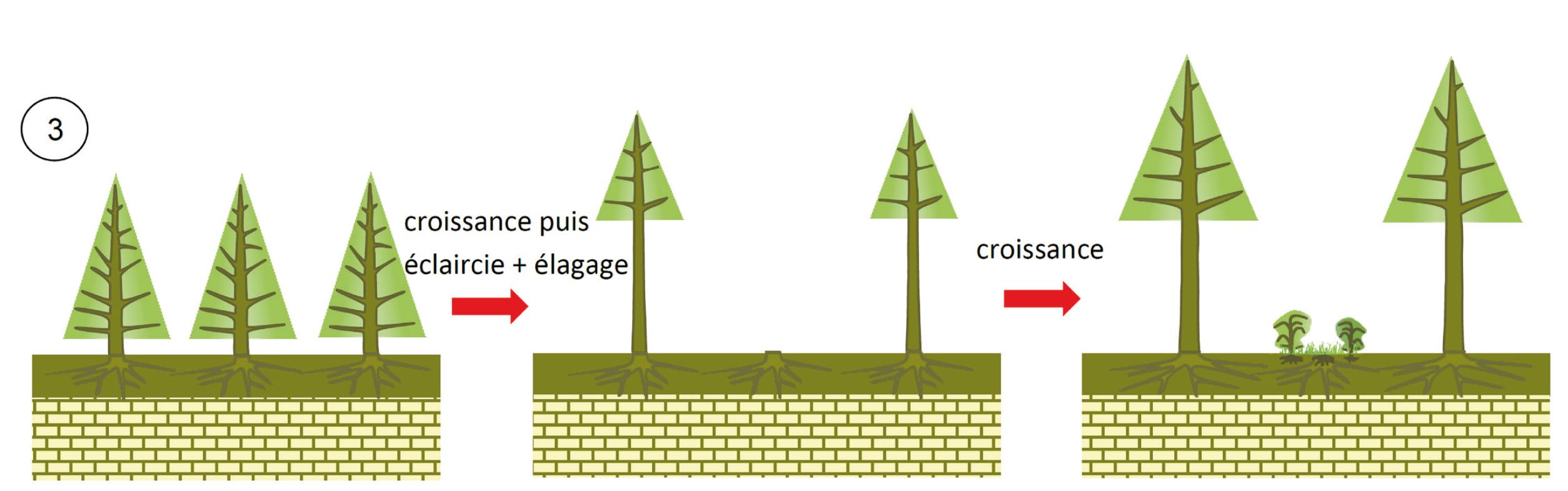

Imaginons trois itinéraires sylvicoles (Figures 5 à 7) bien distincts, appliqués à un peuplement régulier de résineux et schématisés sur les figures suivantes, et

examinons leurs conséquences sur l’adaptation au stress hydrique et leur vulnérabilité au risque incendie.

En termes hydriques, cette approche est surtout valable pour les conifères qui adaptent moins facilement leur surface foliaire aux conditions environnementales que les feuillus.

Figure 5. Itinéraire 1 : une sylviculture à base d’éclaircies fortes et précoces au profit d’arbres dominants aurait un effet favorable à court terme sur la réduction de la demande en eau du peuplement. La reconstitution rapide du couvert rétablit ensuite une forte demande en eau que le système racinaire pourrait ne pas satisfaire en cas de sécheresse, si son développement, vers des horizons plus profonds et donc moins sensibles aux variations hydriques, est limité. A contrario, cette sylviculture, en permettant d’atteindre le diamètre objectif des arbres plus rapidement, limite le risque d’exposition à des évènements climatiques extrêmes. Elle produit aussi des arbres plus gros avec une épaisseur d’écorce plus importante offrant une meilleure protection contre le feu. En revanche, les éclaircies intenses stimulent le développement du sous-bois, consommateur d’eau et combustible, créant une continuité entre les strates hautes et basses, et favorisant ainsi le risque de propagation du feu en cime.

Figure 6. Itinéraire 2 : à l’échelle de l’arbre, le sylviculteur peut façonner des houppiers moins développés que dans le cas 1 et donc moins consommateurs d’eau. Une sylviculture à base d’éclaircies plus tardives laisse la compétition s’installer pour favoriser la remontée du houppier par mortalité des branches basses. Pour autant, la surface foliaire au niveau du peuplement reste maximale et donc la sensibilité du peuplement demeure forte. Le couvert fermé diminue le risque de dommage par le feu en limitant le développement du sous-bois et en créant une discontinuité verticale très marquée qui peut être accentuée par l’élagage. Diminuer ensuite la densité des arbres en seconde partie de cycle, quand le couvert forestier met plus de temps à se reconstituer, conduit à limiter plus durablement la consommation en eau, mais, en contrepartie, la vulnérabilité au feu augmente. Les peuplements maintenus plus longtemps pour atteindre leur diamètre objectif sont plus exposés au risque d’évènements extrêmes.

Figure 7. Itinéraire 3 : à un stade intermédiaire entre les éclaircies des cas 1 et 2, on pratique simultanément un élagage artificiel de branches vertes et une éclaircie. On supprime ainsi la partie basse du houppier ayant l’efficience d’utilisation de l’eau la plus faible. L’élagage présente aussi l’intérêt de créer un déséquilibre entre la partie aérienne et les racines, favorable au bilan hydrique de l’arbre élagué, pour peu que la partie aérienne préservée soit suffisante pour assurer la maintenance du système racinaire et satisfaire ses besoins en carbone. Sur le plan de l’autoprotection des peuplements vis-à-vis du feu, cet itinéraire est intermédiaire par rapport aux deux précédents. Le choix d’une sylviculture qui tiendrait compte des effets du changement climatique dépend donc à la fois des objectifs assignés au peuplement (production vs protection), du risque considéré (dépérissement vs incendie), du contexte économique (état du marché, intérêt à produire ou non de gros arbres, élagués ou pas), de l’échéance de renouvellement du peuplement… Sachant que les effets d’une intervention peuvent être antagonistes selon les critères considérés, l’enjeu des recherches est de pouvoir quantifier ces effets et de les intégrer sous forme de modèles multicritères dont les simulations permettront d’évaluer objectivement, voire d’optimiser, la sylviculture envisagée vis-à-vis des risques encourus.

Peuplement âgé de 6 ans après éclaircie : fort développement de la strate arbustive

Peuplement âgé de 6 ans après éclaircie : fort développement de la strate arbustive

Sommaire du cahier

- Fonctionnement des systèmes forestiers méditerranéens et changement climatique

- Sylviculture adaptative

- L’impact du changement climatique sur la santé des forêts et le risque d’incendie

- Les signes du changement climatique dans les forêts littorales difficiles à interpréter

- Quel avenir pour les forêts de montagne ?

- Impact de l’ozone sur la forêt méditerranéenne

- Conclusion

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Art et science : immersion en forêt méditerranéenne

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Webinaire - Effets de la pollution de l'air et du changement climatique sur les forêts méditerranéennes

- Réflexions et échanges à Coco-Velten