Le changement climatique est aussi un enjeu majeur pour les risques sanitaires. La canicule de 2003 a montré l’impact d’un tel épisode sur la surmortalité des personnes âgées. En l’absence de précautions, les personnes les plus fragiles sont en effet les premières victimes des périodes de chaleur excessive, de l’allongement des saisons polliniques, de la pollution de l’air… Mais, en réalité, les conséquences du bouleversement climatique touchent toute la population avec, par exemple, le développement possible de maladies infectieuses ou d’agents pathogènes.

9.41. Les risques sanitaires liés au changement climatique

Par D. BLEY // Relecteurs : L. PASCAL, F. CHARLET, D. CHARPIN

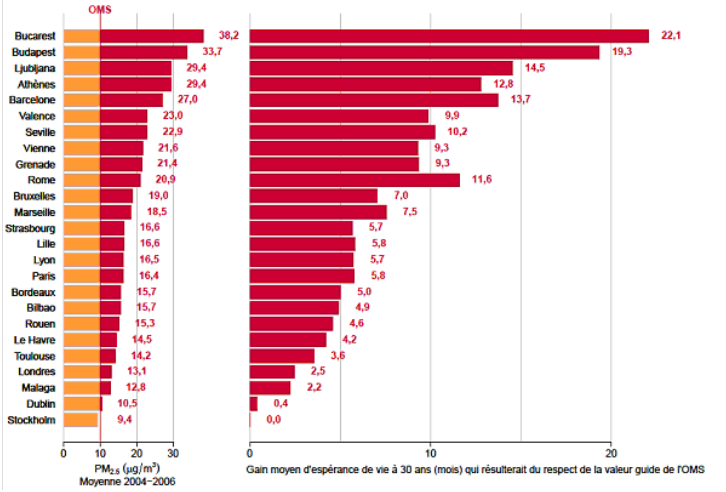

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’augmentation du nombre de journées chaudes – avec notamment une température minimale parmi les plus élevées des régions françaises – risque, malgré quelques bénéfices attribuables à des hivers plus doux, d’impacter plutôt négativement la santé de l’ensemble de la population. Il faudra s’attendre en particulier à une augmentation des épisodes de canicule comme celui survenu en France en 2003 avec la surmortalité qu’il a induite chez les personnes âgées. Ces changements climatiques interagissent aussi avec un niveau de pollution de l’air déjà élevé dans la région. Ils exposent les populations à une pollution chronique à l’ozone en été sur une période probablement plus longue et à des niveaux plus élevés, avec une augmentation de la fréquence des pics de pollution aux particules fines, principalement en hiver durant les périodes anticycloniques. Ce sont surtout les zones littorales qui sont les plus touchées du fait de leur forte densité urbaine, de la concentration d’industries et du trafic routier. Le département des Bouches-du-Rhône est le plus impacté (et notamment la zone étang de Berre/Fos-sur-Mer) avec une exposition chronique problématique. Cette pollution est confortée par les activités domestiques de combustion et par les feux de forêts dont on peut penser, malgré l’efficacité des services de lutte, qu’ils deviendront plus fréquents en période estivale. Avec les enfants, ce sont les personnes souffrant de maladies chroniques respiratoires et cardiovasculaires et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables à la pollution de l’air. On note par ailleurs une forte prévalence en Provence-Alpes-Côte d’Azur de consommation de médicaments antiasthmatiques, surtout autour de l’étang Berre et à Marseille. Même si la pollution a diminué ces 10 dernières années en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, son impact, en particulier celui des particules fines, reste un problème préoccupant de santé publique. L’impact conjugué de la pollution de l’air et des changements climatiques qui y contribuent reste un enjeu de recherche important. C’est aussi un enjeu de sensibilisation et d’implication des populations, car les études montrent des différences entre les niveaux réels de pollution et la perception qu’en ont les populations. Il devient alors indispensable de mieux communiquer pour faire évoluer les connaissances et les perceptions des habitants et les inciter à modifier leurs comportements.

D’autres aspects du changement climatique sont aussi à prendre en compte et doivent attirer l’attention des pouvoirs publics, des scientifiques et des populations au vu des risques qu’ils sont susceptibles d’induire pour la santé et la qualité de vie en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Parmi les axes de recherche qu’il faudrait privilégier, il y a certainement celui du développement des allergies pour lesquelles on peut s’interroger sur leur lien avec la pollution de l’air, même s’il s’agit d’interactions complexes qui restent largement à explorer. L’élévation des températures devrait en effet allonger les saisons polliniques, augmenter les quantités d’allergènes produites et davantage exposer les habitants de la région.

Il faudrait aussi s’intéresser à l’exposition des populations aux rayonnements ultraviolets qui, en cas d’une augmentation générale des températures, pourrait devenir un problème de santé encore insuffisamment pris en compte, notamment avec une possible augmentation de mélanomes.

L’augmentation des températures risque également de modifier les saisons de transmission et les répartitions géographiques des insectes vecteurs et des animaux porteurs de maladies. Dans le cas des moustiques et, plus particulièrement, de l’Aedes albopictus (ou moustique Gain moyen d’espérance de vie (mois) à l’âge de 30 ans dans les 25 villes du projet Aphekom, si les niveaux moyens annuels de particules fines (PM2,5) étaient ramenés à 10 microgrammes par mètre cube (valeur guide préconisée par l’OMS) 35 tigre), il peut s’agir d’un facteur aggravant, par exemple avec l’apparition depuis quelques années de cas autochtones de Chikungunya et de Dengue. Il semble nécessaire de réfléchir sur les modalités de gestion d’un risque épidémique comme ce fut le cas sur l’Île de la réunion en 2006.

Il nous paraît aussi important d’apprécier les conséquences du réchauffement sur le possible développement d’agents aquatiques pathogènes, en particulier les légionnelles dans les réseaux d’eau froide des domiciles collectifs, ou encore sur l’aire de répartition des algues toxiques en milieu marin, comme les microalgues benthiques toxiques (ex. : Ostreopsis, Gambierdiscus).

Au total, et malgré les implications institutionnelles, il semble indispensable d’attirer l’attention sur le fait que ces dimensions environnement/santé en lien avec le changement climatique sont encore largement sous-estimées et qu’il faudrait aujourd’hui promouvoir plus fortement une action de sensibilisation/ formation à destination des acteurs de proximité (élus, agents des collectivités, médecins généralistes et pharmaciens, associatifs).

Zoom 12. LES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES LOCAUX

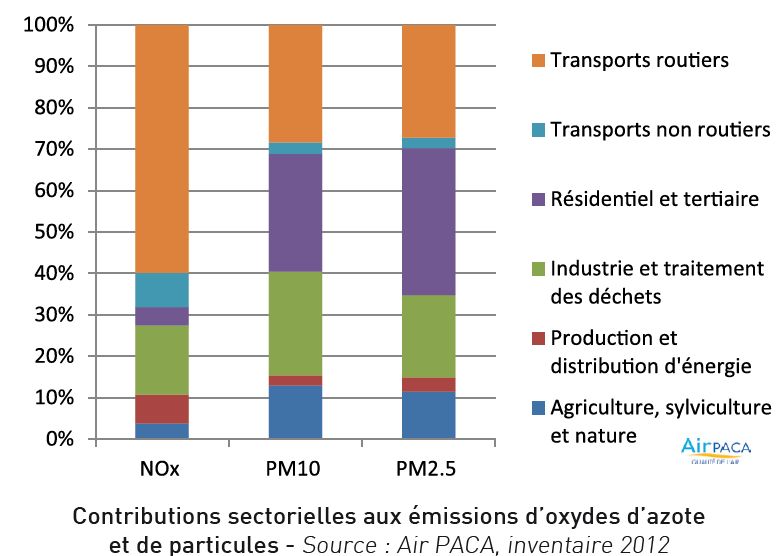

Les principaux polluants atmosphériques locaux sont les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines en suspension dans l’air (PM10 et PM2.5 selon leur taille). La région PACA est la 3ème région de France émettrice de NOx et la 7ème en termes d’émissions de particules.

En 2013, Air PACA estime que plus de 380000 personnes sont encore soumises à un dépassement de norme limite pour l’air en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce constat montre la nécessité d’articuler et dynamiser encore les plans d’actions ayant un impact sur l’air, le climat et l’énergie.

Les transports routiers contribuent à 60% des émissions régionales d’oxydes d’azote et constituent donc le secteur largement majoritaire dans ces émissions. Les émissions de particules sont plus réparties au sein des secteurs d’activité : l’industrie, le résidentiel et le tertiaire (c’est-àdire le logement et les activités de bureau), et les transports routiers contribuent chacun à un quart environ de leurs émissions annuelles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour les PM2.5, le résidentiel/tertiaire est même majoritaire. L’origine des émissions de particules de ce secteur réside à 90% dans la combustion du bois. Sachant qu’en période hivernale les conditions météorologiques peuvent être favorables à l’accumulation des polluants dans l’atmosphère, ces émissions peuvent être à l’origine de concentrations importantes localement.

Les secteurs de l’industrie et des transports restent des enjeux majeurs sur lesquels il faut agir et confirmer la tendance à la baisse des émissions de GES, de PM et de NOx (respectivement -6%, -17% et -27% entre 2007 et 2012).

Zoom 13. Lien entre climat et qualité de l'air

La sensibilité des concentrations d’ozone et des processus photochimiques à la température de l’air est bien connue. À émissions constantes, les concentrations d’ozone et des espèces radicalaires augmentent lorsque la température atmosphérique et le rayonnement UV augmentent. Dans ce contexte d’étroites rétroactions, il est nécessaire d’intégrer le forçage climatique dans les futures projections des concentrations de polluants pour la planification des divers plans d’actions en région PACA. Le rapprochement des thématiques climat et qualité de l’air devrait permettre une quantification plus précise de l’impact du changement climatique sur la pollution atmosphérique (et inversement), ainsi que sur l’exposition de la population de demain.