- 4.82. Ressources hydriques en milieu méditerranéen

- 4.131. Impacts du changement climatique sur les ressources souterraines dans un contexte méditerranéen

- 4.176. Adaptation de l’agriculture locale et rôle de l’hydraulique agricole

L’eau reste un enjeu majeur du XXIe siècle, car les ressources en eau douce aisément utilisables sont limitées et fragiles. L’eau est absolument nécessaire à toutes les activités humaines qu’elles soient domestiques, agricoles ou industrielles. De ce fait, il existe une « compétition » entre tous ces usages et activités qui perturbe les développements démographique et économique des régions où les disponibilités en eau sont réduites. Le changement climatique va engendrer une modification des besoins en eau – notamment au niveau de la végétation avec une modification du cycle annuel de développement des plantes et une augmentation de la demande évaporative – et des apports avec une évolution des précipitations (voir chapitre précédent). Les enjeux autour de la ressource en eau sont, en zone méditerranéenne, particulièrement prégnants. Il existe déjà des tensions sur les usages de l’eau et les projections climatiques indiquent des déficits croissants alors qu’une augmentation des besoins est attendue avec un accroissement général des activités humaines. Dans ce contexte on peut s’interroger sur ce qu’il en sera en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

4.82. Ressources hydriques en milieu méditerranéen

Par A. CHANZY, E. SAUQUET, O. BANTON et N. ROCHE

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est caractérisée par une forte hétérogénéité spatiale des ressources hydriques, avec des zones de plaine présentant déjà un déficit hydrique saisonnier, alors que les zones de montagne sont à la source d’un réseau hydrographique important irrigant les zones de piémont et offrant une ressource qui couvre les besoins. Ces transferts d’eau amont/aval ont largement été exploités dans le passé pour faire face à la demande, grâce à des infrastructures telles que les aménagements de la Durance et du Verdon. Par ailleurs, les aquifères constituent dans la partie aval des ressources qui sont largement exploitées pour les différents usages de l’eau.

La question est de savoir si les changements climatiques vont modifier l’état des ressources et déséquilibrer un développement économique ayant su tirer parti d’une ressource plutôt abondante. Pour répondre à ces questions, il est important de se mettre à l’écoute des « signaux » passés avec l’analyse des séries temporelles décrivant l’état des ressources (débit des cours d’eau et des sources, niveau des aquifères, qualité des eaux) et de se projeter dans le futur en simulant l’état des systèmes, en intégrant à la fois les projections climatiques et l’évolution des besoins en eau. Associer ce dernier point dans la réflexion est essentiel si on veut appréhender de manière pertinente les futures tensions sur l’eau.

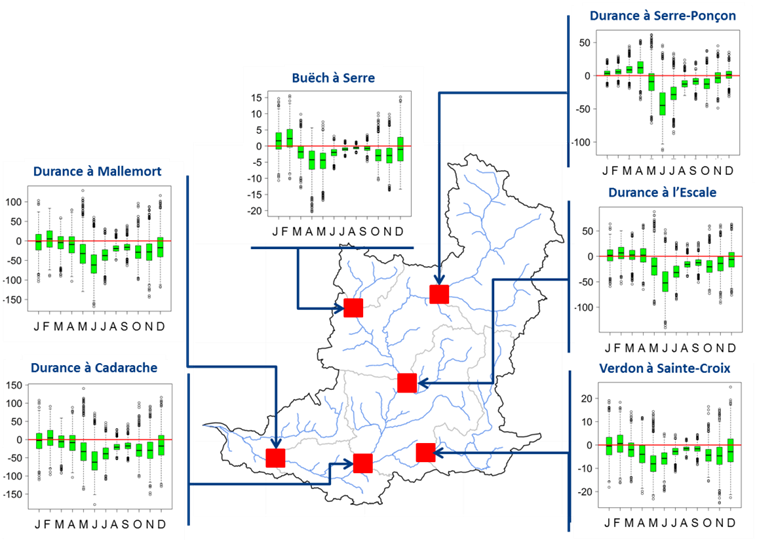

Le devenir des eaux de surface avec l’exemple du système durancien

Concernant les transferts amont/aval, le cas de la Durance est emblématique de la région. Le projet de recherche R²D² 2050 a cherché à mieux cerner les évolutions possibles du régime de la Durance en se focalisant sur le milieu du XXIe siècle. Il s’est appuyé sur une chaîne de modélisation numérique inédite, incluant des représentations actuelles et futures du climat, de la ressource naturelle, des demandes en eau et du fonctionnement des grands ouvrages hydrauliques (retenues de Serre-Ponçon, Castillon et Sainte-Croix) qui délivrent l’eau en fonction des demandes aval sous contraintes (notamment le respect des débits réservés et des cotes touristiques estivales). Un exercice de prospective (décrit dans l’encadré page précédente) a permis de travailler sur plusieurs scénarios de développement socio-économique des territoires.

Outre les impacts évoqués dans la première partie sur la température et les précipitations, les résultats obtenus suggèrent à l’horizon 2050 :

- une diminution des stocks de neige et une fonte avancée dans l’année qui induisent une réduction des débits au printemps,

- une diminution de la ressource en eau en période estivale,

- une diminution de la demande globale en eau à l’échelle du territoire : cette demande étant fortement conditionnée par les scénarios territoriaux élaborés ici, qui incluent la poursuite de programmes d’économie d’eau déjà engagés depuis de nombreuses années sur le territoire.

Au niveau des trois retenues, les résultats obtenus avec les modalités de gestion actuelle suggèrent une diminution globale de la production d’énergie due notamment à la réduction des apports en amont des ouvrages hydroélectriques. En outre, le mode de gestion actuel semble garantir les débits réservés et des droits d’eau pour les usages en aval des ouvrages et considérés comme prioritaires. Cependant, cette satisfaction des demandes en eau ne sera possible qu’au détriment de la production d’énergie en hiver (réserves moins mobilisables pour produire de l’hydroélectricité en période de pointe) et du maintien de cotes touristiques en été.

Même si les réserves physiques en eau semblent suffisantes en 2050 et si des incertitudes demeurent à tous les niveaux de modélisation, les changements climatiques et socio-économiques des territoires préleveurs des eaux de la Durance vont modifier la capacité à satisfaire les différents usages, en raison d’une modification de la répartition annuelle des débits. Des tendances fortes émergent sur les étiages estivaux ce qui doit encourager la mise en œuvre de mesures « sans regret », c’est-à-dire bénéfiques dès maintenant et quel que soit le devenir climatique, afin de prolonger et soutenir les actions d’économie d’eau déjà engagées. Les acteurs devront trouver les voies qui leur permettront de parvenir à un nouvel équilibre qui sera un compromis.

Zoom 5. Gestion prospective de l'eau

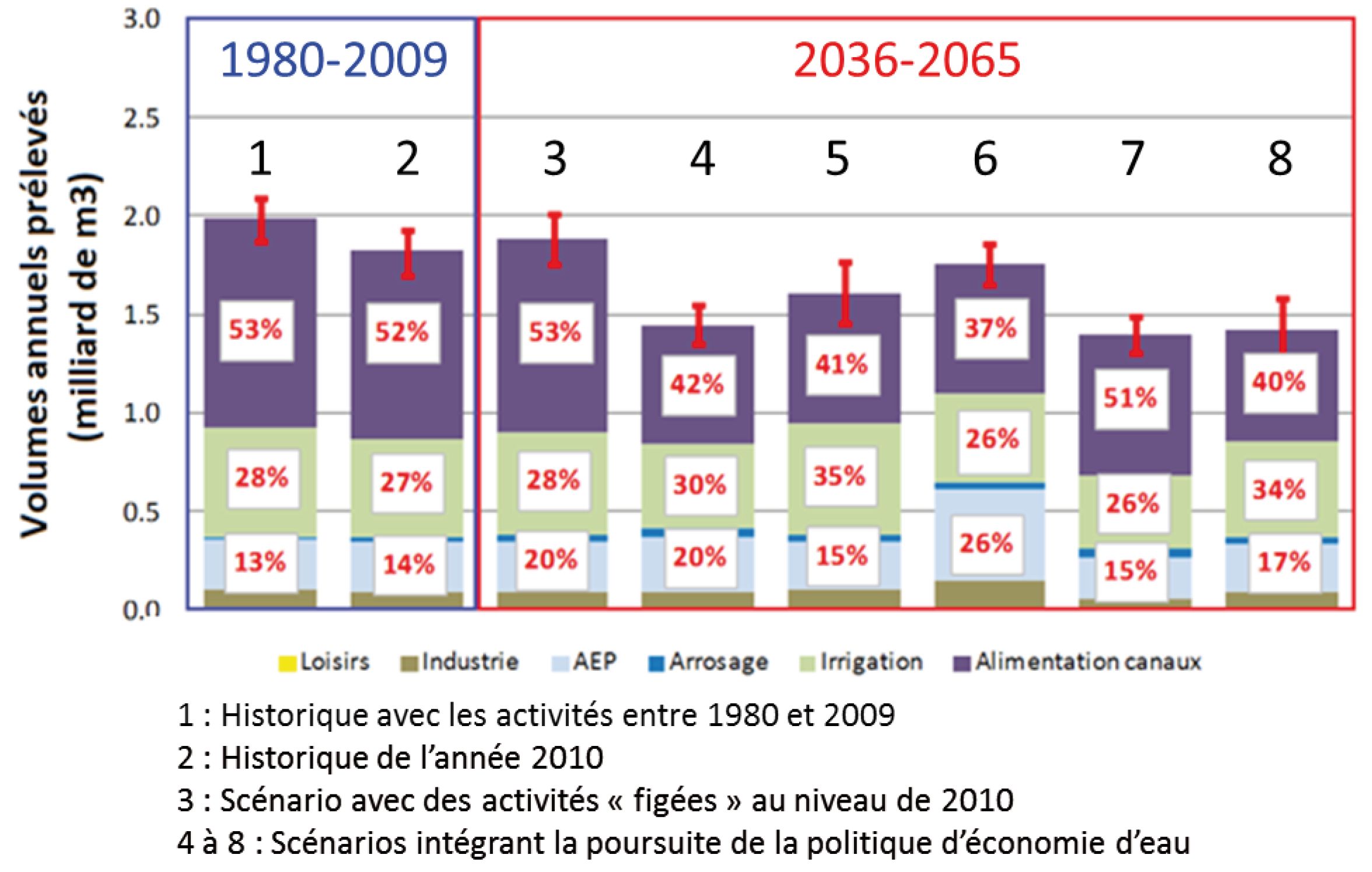

Un exercice de prospective a été mené dans le cadre de trois ateliers territoriaux, avec le soutien d’acteurs impliqués dans la gestion de l’eau pour construire quatre scénarios contrastés de développement socio-économique des secteurs connectés au système Durance-Verdon. Ces quatre scénarios (numérotés de 5 à 8 sur la figure) ont été rédigés sur la base d’hypothèses indépendamment du climat, sans chercher a priori un équilibre entre offre et demande en eau, nuancées par secteur géographique, portant sur quelques variables clés : niveau de gouvernance et prérogatives, occupation des sols et urbanisme, croissance économique, dynamique démographique, orientations en matière de développement socio-économique, de politique énergétique et environnementale.

Une fois les scénarios rédigés, il s’agit, à l’échelle des six territoires considérés, de quantifier les variables d’évolution des usages de l’eau (i.e. évolution des populations résidentielle et touristique, de l’occupation des sols, des assolements, des surfaces irriguées, des rendements des réseaux d’adduction et de distribution d’eau, du changement de mode d’irrigation, de la source d’approvisionnement en eau, des technologies), puis d’estimer les demandes en eau à l’aide de modèles et de fonctions de demandes/ prélèvements en eau.

Le devenir des aquifères

Les aquifères – ou ressources souterraines – de la région sont largement exploités pour les différents usages. Ils jouent un rôle de tampon en lissant la variabilité annuelle et interannuelle des écoulements et permettent de répartir la ressource d’eau dans l’espace et le temps selon les besoins. Le changement climatique aura un impact sur le volume d’eau stocké dans ces aquifères par le biais de la recharge et des prélèvements. L’analyse du passé ne révèle pas de baisse tendancielle non réversible et ce malgré une augmentation des prélèvements et un accroissement de la demande évaporative. Par exemple, les baisses transitoires du niveau des aquifères et des débits des sources karstiques constatés lors des sécheresses répétées de 2004 à 2007, ont ainsi été compensées par les dernières années pluvieuses. Cet exemple montre l’importance de la variabilité climatique et la capacité de résilience des aquifères qui nécessite de considérer des périodes de temps long pour dresser un diagnostic sur la vulnérabilité quantitative des aquifères.

Le changement climatique ne devrait pas impacter significativement les prélèvements comme le montre l’étude R2D2 2050 mentionnée précédemment. Une étude un peu plus fine sur la plaine de la Crau montre que les besoins en irrigation augmenteraient entre 0 et 12% à l’horizon 2050, selon les systèmes de culture.

Par contre, la recharge risque d’être affectée de plusieurs manières. D’une part, une augmentation de l’évapotranspiration conduit à une diminution des flux d’eau vers l’aquifère. D’autre part, une variabilité accrue des précipitations aurait un impact positif ou négatif sur la recharge selon les modes de transferts d’eau vers l’aquifère. On s’attend par ailleurs à ce que la variabilité des précipitations accentue l’intermittence des approvisionnements en eau sur les aquifères karstiques et fracturés.

Afin d’avoir une vision plus intégrée des impacts, en considérant l’ensemble des contributions intervenant dans le flux net de recharge (recharge moins prélèvements par l’irrigation et la végétation), on montre dans le cas de l’aquifère de la Crau que le changement climatique seul modifie peu ce flux. Par contre, si la dotation en eau est réduite de 30% suite à des arbitrages dans la répartition des usages ou à une diminution de la ressource au niveau des Alpes, les répercussions sur l’aquifère seraient très importantes avec un rabattement du niveau de l’aquifère de plusieurs mètres par endroit.

Sur le plan de la qualité des eaux souterraines, la principale menace imputable au changement climatique concerne la remontée du biseau salé au niveau des aquifères côtiers. C’est un problème déjà avéré dans la basse vallée du Rhône qui pourrait s’accentuer sous les effets conjugués de l’augmentation du niveau de la mer, de l’amplitude des marées et de la diminution du flux d’eau à l’exutoire de l’aquifère. A un problème de quantité pourrait donc s’ajouter un problème de qualité.

Conclusions

Au regard des projections climatiques utilisées, les études réalisées sur les eaux de surface et les eaux souterraines ne semblent pas révéler de problèmes majeurs pour la ressource hydrique à l’horizon 2050 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cependant, une telle conclusion doit être modulée par plusieurs considérations :

- les incertitudes, particulièrement importantes sur les projections relatives aux précipitations qui sont déterminantes dans l’évaluation des ressources hydriques, invitent à une certaine prudence dans la formulation des recommandations ;

- le trait climatique le plus impactant réside dans la répartition annuelle des pluies avec des étiages beaucoup plus sévères l’été et une date de fonte des neiges plus précoce. Cela pourra changer la donne dans les arbitrages d’allocation de l’eau superficielle entre les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, et les besoins environnementaux pour maintenir la qualité biologique des milieux. On risque de se trouver dans une situation inédite où le facteur climatique pourrait entrer dans les arbitrages, alors que ceux-ci ont été jusqu’à présent plutôt guidés par les seuls besoins de la société (voir article sur « Adaptation de l’agriculture locale et rôle de l’hydraulique agricole ») ;

- la réponse des aquifères à la variabilité climatique reste encore largement méconnue avec des dynamiques pouvant être contrastées selon les milieux et les mécanismes de recharges (infiltration concentrée, infiltration diffuse).

A un horizon plus lointain (2085) les projections indiquent des variations beaucoup plus significatives des grandeurs climatiques impactant le cycle de l’eau. On doit s’attendre à des tensions sur les usages de l’eau qui vont très probablement s’exacerber dans la seconde partie du XXIe siècle.

4.131. Impacts du changement climatique sur les ressources souterraines dans un contexte méditerranéen

3 questions à C. VALLET-COULOMB

1. Quels sont les impacts du changement climatique sur les ressources en eau souterraines dans le bassin méditerranéen ?

Dans le bassin méditerranéen comme ailleurs, les ressources en eau souterraine sont affectées par les modifications du régime de précipitations (en quantité ou en intensité) qui influencent directement les flux de recharge. De plus, la très forte concentration des populations sur les zones littorales amplifie l’effet du changement climatique dans le pourtour méditerranéen. Enfin, les aquifères côtiers sont affectés par la remontée du niveau de la mer qui provoque l’intrusion d’eau salée et peut rendre la ressource inutilisable.

Il est difficile d’isoler les impacts du changement climatique des impacts humains directs qui sont souvent les principaux facteurs de la dégradation de la ressource : soit par des prélèvements trop importants, soit de manière indirecte en provoquant une diminution de la recharge (imperméabilisation des surfaces, modification de l’occupation des sols ou des pratiques d’irrigation…).

2. Quels sont les moyens d’adaptation pour limiter la vulnérabilité des sociétés et territoires ?

Pour préserver les eaux souterraines, il est nécessaire de rééquilibrer les bilans d’eau, en favorisant la recharge et en minimisant les prélèvements. Il existe des solutions techniques relativement récentes, comme la recharge artificielle et le développement des ressources non conventionnelles (dessalement, réutilisation des eaux usées, etc.). Mais on doit également s’appuyer sur l’optimisation de l’aménagement du territoire en évitant l’imperméabilisation des surfaces et en maintenant des conditions favorables à l’infiltration naturelle, même en milieu urbain et périurbain (création de parcs, maintien de cours d’eau naturels, etc.). Enfin, une réduction des consommations est indispensable, et elle passe par une limitation des gaspillages et une réduction des « empreintes eau » des produits alimentaires et manufacturés.

3. Quels sont les principaux « verrous » scientifiques et enjeux pour la recherche de demain ?

Il faut pouvoir identifier et quantifier la réponse des ressources en eau souterraine aux influences des variations climatiques et des pressions humaines, quelles soient directes ou indirectes. Pour cela, il est nécessaire de coupler des modèles fonctionnant à différentes échelles (ex. : modèles climatiques/modèles hydrogéologiques) et relevant de différentes disciplines (agronomie, économie, sociologie, etc.). L’interdisciplinarité en modélisation est un des verrous scientifiques dans ce domaine.

4.176. Adaptation de l’agriculture locale et rôle de l’hydraulique agricole

Par C. ASPE

L’eau est sans doute l’élément naturel qui a le plus mobilisé les sociétés humaines pour en faire usage. Elles ont dû, pour atteindre leurs objectifs, gérer son abondance et/ou sa pénurie. Si la plupart des formes modernes d’irrigation au nord de la Méditerranée (barrages, pompages, aspersion, etc.) trouvent leur origine dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’utilisation de la force gravitaire (encore très largement répandue aujourd’hui sur l’ensemble du bassin méditerranéen) remonte quant à elle à plusieurs millénaires avant notre ère, en Haute-Égypte.

Contrairement aux régions à forte pluviométrie, les régions méditerranéennes ont dû, depuis des siècles, composer avec la rareté de l’eau et/ou son inégale répartition dans le temps et dans l’espace. C’est pourquoi la construction du « partage » de l’eau est inhérente au développement des sociétés méditerranéennes. En ce qui concerne la région provençale, ce partage a revêtu des formes multiples : entre l’amont et l’aval (des Alpes au Comtat Venaissin), entre les deux rives de la Durance (Vaucluse et Bouches-du-Rhône), entre différents usages et usagers, mais aussi entre une même catégorie d’usagers. Cette culture du partage ne s’est pas faite sans conflits et leurs règlements ont été constitutifs de formes singulières d’organisation et de gestion collective de l’eau.

En Provence, l’agriculture irriguée n’est pas la préoccupation essentielle des premiers bâtisseurs de canaux, les sociétés locales méditerranéennes adaptant leur subsistance à des cultures nécessitant peu d’eau telles que la vigne, les oliviers, les céréales ou les légumineuses. C’est d’abord l’eau domestique (fontaines, captages de sources, lavoirs,…) mais surtout l’eau en tant qu’énergie hydraulique qui conduira à la dérivation et à la canalisation de nombreux cours d’eau pour faire fonctionner les moulins, principalement à blé, mais aussi à fer, chanvre, papier et huile. Le moulin à eau ou moulin hydraulique, première utilisation d’une énergie non animale, sera de fait au cœur de la révolution industrielle du Moyen Âge. Les techniques d’irrigation déployées au nord du bassin méditerranéen du Moyen Âge jusqu’au milieu du XIXe siècle vont surtout consister à retenir l’eau de ruissellement (système des terrasses) et la récupérer par un système ingénieux de galeries drainantes, à utiliser les « fuites » en aval des moulins, ou encore à forer des puits et capter des sources.

Une irrigation à plus grande échelle s’imposa avec les transformations économiques. La vente des biens nationaux après la Révolution française va permettre l’expansion du nombre de paysans propriétaires, mais aussi l’émergence de nouveaux notables locaux qui investiront de manière significative dans la modernisation des systèmes hydrauliques. Au XIXe siècle, la vocation première des canaux devient agricole, et la construction de nouveaux ouvrages durant cette période vise à intensifier la productivité agricole de l’arrière-pays provençal par l’accord de nouveaux droits d’eau et la création d’une structure commune de gestion des ouvrages hydrauliques, les associations syndicales autorisées (ASA). Aujourd’hui, cette vocation agricole reste prioritaire dans la gestion des canaux d’irrigation, surtout dans le bassin de la Durance où les 15 canaux maîtres desservent 150000 ha via un linéaire gravitaire de 150 km de réseau principal et 4000 km de réseaux secondaires.

S’intéresser au devenir de l’eau agricole implique à la fois de comprendre les transformations qui affectent de nos jours la vocation économique et sociale de cette eau, mais aussi les réseaux d’irrigation formés de l’ensemble des ouvrages et des matériels nécessaires pour mettre la ressource en eau à la disposition de l’agriculteur. Ces ouvrages hydrauliques ne sont en effet pas simples témoins des progrès scientifiques et techniques à travers les siècles, mais révèlent aussi des savoirs et savoir-faire liés à des formes de culture différenciées de l’eau qui nous renseignent sur les rapports nature/société, mais aussi sur les rapports des hommes entre eux.

Le secteur agricole en tant que premier consommateur d’eau est aujourd’hui de plus en plus sommé de faire des économies en la matière, en particulier dans la perspective d’un réchauffement climatique. Les agriculteurs s’adaptent à cette demande sociétale en s’équipant de techniques d’irrigation moins consommatrices. Mais en Provence, les canaux gravitaires, anciens ouvrages hydrauliques, continuent de jouer un rôle majeur dans le partage de la ressource et sa gestion et pourrait continuer à assurer ce rôle encore longtemps. En effet, ces canaux peuvent être d’une utilité majeure dans le cadre de scénarios de « trop » ou « pas assez » d’eau, provoqués par le changement climatique en région méditerranéenne.

Outre la gestion de la rareté par le partage, les structures hydrauliques anciennes des canaux d’irrigation gravitaire sont susceptibles d’aider aussi à la prise en charge d’un des effets attendus du changement climatique, le risque d’événements pluvieux intenses accompagnés d’inondations. Dans cette perspective, certaines communes de la région ont signé des conventions avec les ASA qui gèrent les canaux agricoles afin de pérenniser leur entretien. La multifonctionnalité des canaux agricoles est de plus en plus reconnue par les pouvoirs publics et en particulier l’Agence de l’eau. Celle-ci a impulsé et contribué à la mise en place de « contrats de canaux » dont l’objectif est d’impliquer de nouveaux acteurs dans la gestion et le financement de ces ouvrages au regard de leur multifonctionnalité et des fonctions environnementales ou patrimoniales qu’ils peuvent rendre (recharge de nappe, évacuation des eaux de pluie, maintien d’espaces humides, espaces de promenade et de loisirs). En région PACA, sept contrats de canaux ont été signés. Ces contrats, incitatifs et non coercitifs, représentent aujourd’hui un moyen pour pérenniser une gestion collective de l’eau des canaux qui ne soit plus exclusivement orientée vers son usage agricole, mais davantage sur la multifonctionnalité des ouvrages hydrauliques. La reconnaissance contemporaine du rôle historique de ces systèmes hydrauliques dans le partage de l’eau doit aujourd’hui composer avec la valorisation de leurs fonctions environnementales en tant qu’outil d’aménagement du territoire.