- 5.81. Milieux naturels et biodiversité face au changement climatique

- 5.130. Impacts du changement climatique sur la biodiversité alpine

- 5.175. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VULNÉRABILITÉ DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS AUX INCENDIES

- 5.212. Les impacts du changement climatique sur les zones humides, l’exemple de la Camargue

- 5.233. Réchauffement et acidification de la mer Méditerranée

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est caractérisée par une grande diversité d’habitats naturels, depuis les sommets alpins (Barre des Écrins culminant à 4105 m) et leurs glaciers, en passant par divers paysages de moyenne montagne jusqu’à la Crau, le delta du Rhône (Camargue) et le littoral, souvent rocheux, de la Côte d’Azur, sans oublier un environnement marin très riche jusqu’à de grandes profondeurs (2000 m). Bien qu’il n’existe plus d’écosystèmes réellement naturels dans la région, la plupart de ces paysages terrestres et marins abritent encore des écosystèmes semi-naturels et une grande biodiversité. La diversité des écosystèmes de Provence-Alpes-Côte d’Azur est ainsi l’une des plus riches au monde avec, par exemple, près de 4000 espèces de plantes vasculaires.

5.81. Milieux naturels et biodiversité face au changement climatique

Par W. CRAMER

Les écosystèmes, tant terrestres que marins, sont fortement affectés par le climat et donc par le changement climatique. Après les épisodes de glaciation, des espèces ont colonisé les régions précédemment couvertes de glace, les écosystèmes se sont succédé, les sols et les dépôts organiques se sont formés et tous ces systèmes ont évolué avec les fluctuations du climat durant l’Holocène. De cet historique, on peut être tenté de déduire que de nouveaux changements dans la répartition des plantes, des animaux et des écosystèmes sous des conditions plus chaudes et plus sèches n’auraient finalement pas réellement d’importance pour la biodiversité en général. Si des espèces disparaissent du paysage, d’autres prendront leur place. Pourtant, les conséquences du changement climatique récent et à venir sur l’environnement naturel et la biodiversité représentent réellement des risques majeurs pour plusieurs raisons : i) le changement climatique récent et projeté se fait à un rythme plus rapide que tout changement passé, remettant en cause la possibilité de remplacement d’une espèce par une autre, ii) les impacts climatiques se combinent à d’autres facteurs de stress comme le changement d’usage des sols, la pollution et le développement des infrastructures, entraînant des évolutions dans la composition et le fonctionnement des écosystèmes, et impliquant une perte d’espèces bien plus rapide que leur remplacement, iii) le remplacement d’espaces spécifiques, comme les paysages alpins, les prairies ou les zones humides – auxquels nous attachons une valeur (économique, patrimoniale, esthétique, etc.), – par d’autres écosystèmes peut représenter une perte pour notre société.

Baisse des précipitations et hausse de la demande évaporative se combinent pour accroître le stress hydrique dans la plupart des écosystèmes terrestres. Les océans se réchauffent également et subissent une acidification causée directement par l’augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère.

Alors que, de façon certaine, les récentes évolutions climatiques ont déjà modifié et vont continuer à modifier les écosystèmes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sans doute à un rythme croissant, il reste délicat d’identifier la nature précise de ces changements, surtout si la hausse globale des températures dépasse les 2°C. Pourquoi ? En plus du climat, de nombreux autres facteurs ont un impact sur les écosystèmes et la biodiversité. L’urbanisation, les pollutions de l’air et de l’eau, l’intensification des pratiques agricoles, la construction d’infrastructures comme les routes, les barrages, les ports, etc. et l’arrivée d’espèces invasives, constituent autant de facteurs de pression sur les écosystèmes. Par ailleurs, des évolutions comme l’abandon des estives, la protection des espaces sensibles (comme la récente création du Parc national des Calanques), la restauration des écosystèmes endommagés, le retour de prédateurs comme le loup ou le développement de modes de cultures plus respectueuses de l’environnement, contribuent aussi à la modification des paysages, des écosystèmes et de la biodiversité.

Paysages, forêt du Simon de L'Aigle, zone de report de paturage pour la reproduction du tétras lyre.

Paysages, forêt du Simon de L'Aigle, zone de report de paturage pour la reproduction du tétras lyre.

Au final, la plupart des écosystèmes sont en évolution, beaucoup font face à des menaces sévères et, d’une façon générale, la région connaît une perte de biodiversité et d’écosystèmes semi-naturels à un rythme inquiétant – ces pertes ne pouvant être compensées, même par des mesures plus fortes de restauration et de protection qu’à l’heure actuelle. Isoler l’influence du changement climatique de celle des autres facteurs est difficile au cas par cas. Nous en savons néanmoins suffisamment sur la façon dont la température, les précipitations, le vent et le CO2 peuvent améliorer ou contraindre le cycle de vie des plantes et des animaux, pour déceler des tendances importantes dans les écosystèmes semi-naturels et les paysages des différentes zones de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme en témoignent les articles suivants.

5.130. Impacts du changement climatique sur la biodiversité alpine

Les plantes alpines se caractérisent par des adaptations à des conditions écologiques drastiques (gel, sécheresse, radiation solaire élevée, etc.). Elles ont donc la capacité d’absorber, jusqu’à un certain seuil, les conséquences des changements climatiques sur leurs habitats. Toutefois, ces mêmes changements, en modifiant le milieu alpin, permettent à des espèces alors inadaptées de le coloniser, du moins en partie. Une nouvelle compétition pour les ressources émerge alors avec une restructuration des communautés végétales alpines. Ce phénomène de migration « vers le haut » est déjà observable avec les arbres, d’autant plus que la limite supérieure de la forêt en montagne a historiquement et artificiellement été rabaissée dès le Néolithique (ouverture d’alpages, usage du bois). L’élévation de cette limite a été observée dans des zones jamais exploitées par l’homme. Dans les hautes altitudes, les plantes alpines vont élargir leur aire d’occupation si de nouveaux habitats deviennent disponibles, par la fonte des glaciers, par exemple. Mais elles peuvent aussi rencontrer des limites absolues dans la zone des sommets. Un autre phénomène important est le décalage de la phénologie : les changements climatiques peuvent élargir la période favorable à la croissance et à la floraison, avec toutefois le risque accru d’exposer les plantes à des périodes de gel ou sécheresse.

Les espèces les plus menacées sont celles liées à des conditions écologiques très spécifiques et très sensibles aux changements climatiques. On retrouve ainsi les plantes des combes à neige, habitats naturels caractérisés par un enneigement très long, n’offrant aux espèces adaptées qu’une fenêtre de croissance et de reproduction (floraison, fructification) très réduite. Le raccourcissement de la période d’enneigement, couplé à la richesse en azote du sol, entraîne une perméabilité plus forte à la colonisation par les espèces de pelouses environnantes : ces dernières ne sont plus limitées par la présence de neige et l’azote disponible facilite leur croissance. Les espèces propres aux combes à neige se retrouvent ainsi menacées à la fois par la modification de leur habitat et par la compétition issue de la colonisation.

Ce type de changement touche aussi les espèces arctico-alpines : ces plantes se sont principalement étendues pendant le Quaternaire, favorisées par les températures froides. L’augmentation de ces mêmes températures tend à restreindre toujours davantage l’étendue spatiale de leur niche écologique, car des espèces plus adaptées prennent le dessus. Un phénomène à large échelle pourrait impacter fortement nombre de plantes : les stades phénologiques (floraison principalement) se découplant de ceux des pollinisateurs. Des plantes fleurissant avant l’émergence de leur pollinisateur rend toute fécondation croisée impossible et entraîne ainsi les taxons (entités d’êtres vivants ayant des caractères en commun) concernés dans une spirale d’extinction.

La disparition de végétaux alpins est-elle programmée ? Plusieurs éléments fondamentaux amènent à une réponse prudente : (i) les espèces peuvent s’adapter, soit grâce à leur diversité génétique, soit par leur plasticité (sans changement génétique). Par manque d’études systématiques, il est difficile de statuer pour toutes les espèces alpines ; (ii) ce qui est perdu d’un côté (colonisation « vers le haut ») peut être gagné d’un autre (disponibilité d’espaces post-glaciers) ; (iii) est-ce que les espèces auront le temps de s’adapter ? L’évolution réserve parfois des surprises avec des adaptations contemporaines très rapides ; (iv) la capacité de dispersion des espèces : pour survivre face aux changements climatiques, nombre d’espèces alpines vont devoir migrer vers des espaces plus favorables.

Au final, pour l’ensemble des scénarios climatiques qui tendent vers un réchauffement climatique au cours du XXIe siècle, malgré les capacités d’adaptation et vitesse de dispersion des espèces évoquées, il est peu probable que la biodiversité alpine réponde au changement climatique sans subir un important appauvrissement biologique.

ZOOM 6. IMPACTS SYNERGIQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA BIODIVERSITÉ DES ALPES-MARITIMES

Par G. HINOJOS-MENDOZA, E. GARBOLINO, V. SANSEVERINO-GODFRIN, P. CARREGA et N. MARTIN

Le projet CASSANDRE, soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a permis d’étudier l’impact des forçages climatiques et de l’action anthropique (artificialisation du sol) sur la biodiversité des Alpes-Maritimes jusqu’en 2100. Pour cela, un modèle de caractérisation de la biodiversité des Alpes-Maritimes a été mis au point pour montrer la richesse des différentes unités paysagères qui composent ce département. Par ailleurs, un modèle a simulé la dynamique d’artificialisation du sol en se basant sur les 20 dernières années de développement urbain et en intégrant différentes variables du territoire. Une simulation de l’évolution de l’espace urbain a été réalisée pour les périodes s’étirant jusqu’à 2050 et 2100 dans le but d’identifier les territoires qui seront potentiellement construits. Il résulte que, si les tendances de développement se confirment, l’artificialisation du territoire affectera près de 10% de la biodiversité des Alpes-Maritimes d’ici 2100. Si on ajoute à cette anthropisation l’impact du climat sur les unités paysagères des Alpes-Maritimes, c’est près de 30% de la biodiversité qui pourrait être affectée d’ici 2100. De tels résultats peuvent ainsi servir de base de réflexion pour la mise en œuvre de moyens de protection de la nature, tels que les Trames vertes et bleues, et pour la définition des stratégies d’adaptation au changement climatique.

5.175. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VULNÉRABILITÉ DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS AUX INCENDIES

Par T. CURT, T. FRÉJAVILLE et M. VENNETIER

Les changements climatiques ont un impact direct sur les écosystèmes forestiers (dépérissements, mortalité, migration d’espèces sur le long terme), avec comme principale conséquence une augmentation probable des sécheresses dans la région. Le bilan hydrique sera aussi impacté par des températures plus élevées menant à une évapotranspiration plus importante, mais aussi par la possible réduction des précipitations. Les changements ont aussi un impact indirect via la modification du régime naturel de perturbation, comme les incendies qui risquent de devenir plus intenses et plus fréquents, notamment dans les zones montagneuses de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les méthodes de simulation numérique permettent d’évaluer la probabilité d’un changement de régime d’incendie lié aux changements climatiques et leurs impacts sur la forêt en termes de mortalité post-incendie. Pour cela, on caractérise l’aléa incendie en fonction du climat local et de la probabilité d’ignition, puis on simule le comportement probable du feu (intensité, vitesse de propagation, hauteur de flamme) et on déduit le taux de mortalité pour chaque espèce forestière en fonction de leur résistance à l’incendie. Les résultats montrent une forte mortalité du pin noir, du pin sylvestre, du chêne pubescent et du hêtre qui sont majoritairement situés dans des secteurs où les feux seront très intenses et fréquents sous l’effet du changement climatique et du fait de leur situation dans des communautés végétales fortement inflammables.

Par ailleurs, des études récentes montrent qu’une forte interaction entre incendies et sécheresses répétées réduit la capacité de résilience des écosystèmes. La biodiversité de la végétation et du sol (faune, microfaune, communautés microbiennes) ainsi que la qualité du sol (taux de matière organique, porosité, structure des agrégats) sont plus fortement impactés par un incendie après des sécheresses répétées ou par une forte sécheresse après plusieurs incendies rapprochés. Bien que la combinaison incendie-sécheresse soit la norme en région méditerranéenne, le changement climatique risque d’accroître, à l’échelle locale et régionale, la conjonction de feux répétés et de périodes pluriannuelles de sécheresses, sans compter le rôle majeur du vent dans la propagation des incendies dans notre région.

5.212. Les impacts du changement climatique sur les zones humides, l’exemple de la Camargue

Par P. GRILLAS

Les zones humides, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont des systèmes naturels dont le fonctionnement est en étroite interaction avec les activités humaines. Les impacts du changement climatique sur la plupart des zones humides s’avèrent pour l’instant plus faibles que les impacts directs des activités humaines (notamment lorsqu’elles entrainent la destruction des habitats naturels ou l’altération du fonctionnement hydrologique). Cette analyse générale ne s’applique cependant pas aux zones humides littorales. En effet, l’élévation du niveau de la mer et l’érosion littorale (accélérée par l’augmentation de la fréquence des tempêtes) ont déjà un impact fort sur la position du trait de côte, le fonctionnement et la biodiversité des écosystèmes lagunaires. Elles impactent également certaines activités économiques (par exemple les salins) avec des conséquences sur la biodiversité. Ainsi, en Camargue, l’élévation du niveau de la mer conduit à des difficultés croissantes de drainage de la lagune du Vaccarès. Le recul de l’activité salinière permet l’adaptation à l’élévation du niveau de la mer et conduit à des bouleversements écologiques des écosystèmes littoraux lagunaires et péri-lagunaires impliquant des changements importants de flore, de faune et des services. A moyen et long terme, les changements climatiques auront d’importantes conséquences pour la biodiversité des zones humides isolées, en particulier sur les espèces peu mobiles (plantes, mollusques, etc.) et endémiques, incapables de migrer pour s’adapter aux bouleversements de l’écosystème. Ainsi, par exemple, la Germandrée de Crau (Teucrium aristatum, voir photo) serait à long terme menacée dans sa seule station française par une réduction de la durée d’inondation.

Le rôle des zones humides méditerranéennes dans l’atténuation du changement climatique reste discuté par les spécialistes. Elles stockent plus ou moins de carbone selon leurs caractéristiques (notamment hydrologiques) mais peuvent en revanche produire d’autres gaz à effet de serre (méthane par exemple). Par contre, les zones humides, en particulier riveraines et littorales, peuvent jouer un rôle important dans l’atténuation des inondations, aggravées par le changement climatique, et de l’érosion du littoral. Néanmoins, ce service écologique est trop souvent limité par des aménagements lourds (en particulier les endiguements).

5.233. Réchauffement et acidification de la mer Méditerranée

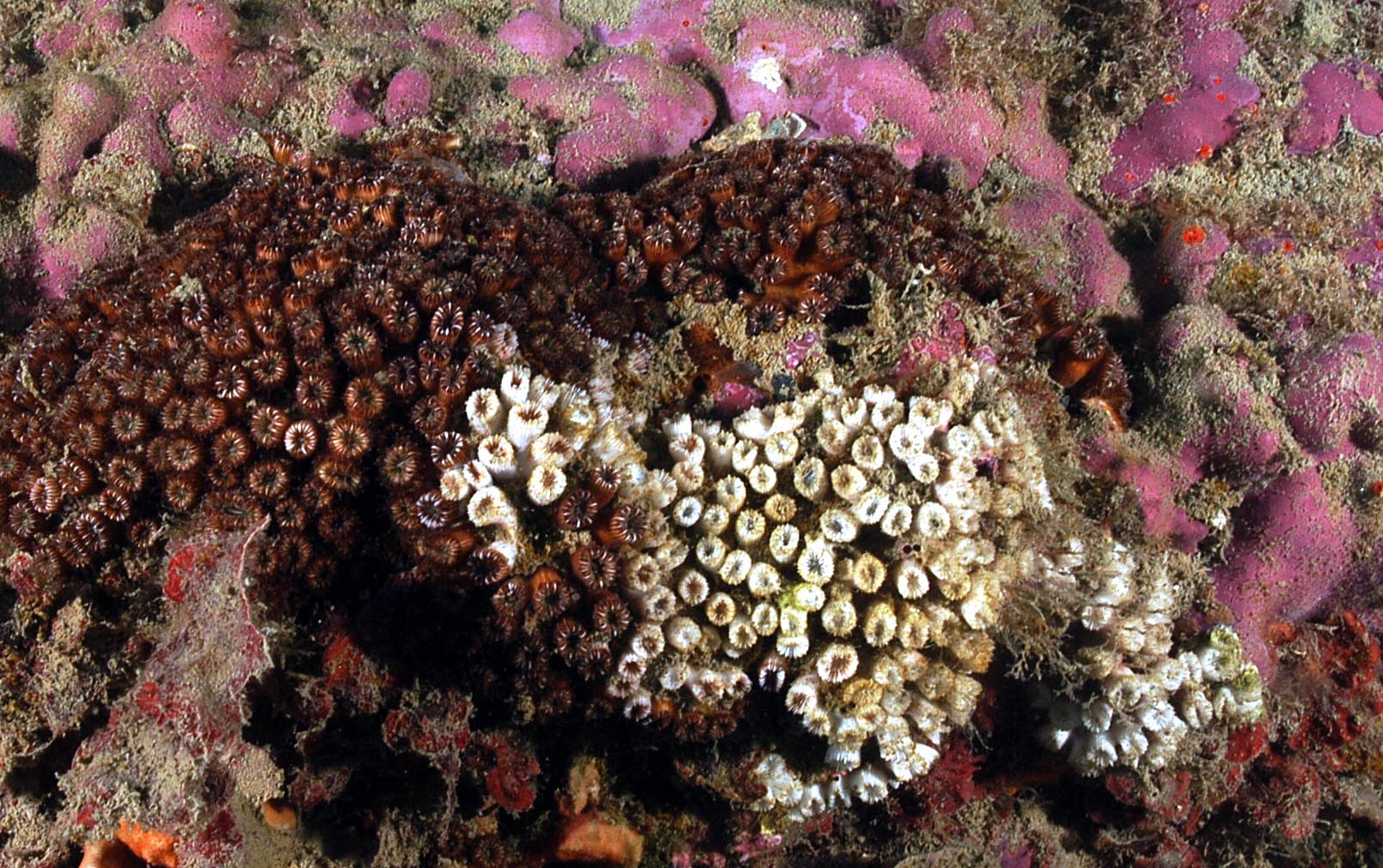

Colonie du corail Cladocora caespitosa partiellement morte (parties blanches) à la suite d’un été particulièrement chaud

Colonie du corail Cladocora caespitosa partiellement morte (parties blanches) à la suite d’un été particulièrement chaud

Par J.-P. GATTUSO

La Méditerranée s’est réchauffée de près de 1°C au cours des 25 dernières années. Les prévisions suggèrent un réchauffement d’environ 2,5°C au cours du XXIe siècle, avec surtout des températures élevées en été (supérieures à 29°C) dans le bassin oriental d’ici 2050. Comme les autres mers et océans, la mer Méditerranée absorbe du CO2 atmosphérique ainsi que l’excès de chaleur résultant de l’augmentation de l’effet de serre. Cette absorption par les océans limite le réchauffement de l’atmosphère, mais perturbe la chimie de l’eau provoquant son acidification. L’acidification de la Méditerranée peut être particulièrement prononcée dans les zones où les impacts humains, comme les rejets agricoles, altèrent d’autant plus la chimie de l’eau. L’acidité des eaux dans le nord-ouest de la Méditerranée a augmenté de 10% depuis 1995. Si nous continuons à émettre du CO2 au rythme actuel, l’acidité augmentera encore de 30% d’ici 2050 et de 150% d’ici la fin du siècle. Le réchauffement et l’acidification altèrent rapidement la vie marine en Méditerranée. Les espèces du sud-est méditerranéen (poissons, crustacés, mais aussi espèces vivant sur le fond comme les oursins, les coraux et les algues) migrent déjà vers les eaux plus fraîches du nord. Par exemple, la densité de population de la girelle paon a été multipliée par dix en moins de 5 ans depuis son arrivée dans la réserve marine de Scandola (nord-ouest de la Corse) en 1988. L’une des raisons expliquant le succès de cette expansion de l’aire de répartition de nombreuses espèces sensibles aux températures est leur capacité à se reproduire dans les nouvelles zones et à établir de nouvelles populations. Un exemple est l’apparition récente de juvéniles du mérou brun dans le Parc national de Port-Cros qui s’explique en partie par le réchauffement et en partie par le succès des mesures de protection fournissant les conditions adaptées à sa reproduction.

De nombreux organismes meurent en été des effets combinés du réchauffement et de l’acidification. Ces effets s’aggraveront avec le temps. Le réchauffement et l’acidification affectent les organismes marins de différentes manières. Au nord-ouest de la Méditerranée, plus de 30 espèces parmi les communautés vivant sur les fonds durs de la Méditerranée ont été affectées par des phénomènes de mortalité à grande échelle liés à des hausses inhabituelles de la température de l’eau de mer, et ce sur des milliers de kilomètres de littoral. Certains organismes planctoniques souffrent plus de l’acidification, alors que d’autres souffrent plus du réchauffement. Leur effet combiné peut amplifier l’impact sur certaines espèces. Les larves de poisson qui se nourrissent de ce type de plancton pourraient faire face à des problèmes nutritionnels dans le futur. Les virus et bactéries semblent, quant à eux, moins sensibles.

Le réchauffement et l’acidification menacent des écosystèmes iconiques de la Méditerranée comme les herbiers ou le coralligène. Ces écosystèmes sont des habitats ou des refuges pour des milliers d’autres espèces. Ils protègent le littoral de l’érosion et fournissent de la nourriture et des produits naturels aux humains. Le corail rouge de Méditerranée est particulièrement menacé.

Enfin, en raison des impacts sur la biodiversité que nous venons d’exposer, les bénéfices que tire la société de la Méditerranée sont menacés par le réchauffement et l’acidification. Les emplois et revenus dans la pêche, l’aquaculture ou le tourisme dépendent en effet de ce qui peut être exploité, des possibilités de loisirs et de la protection du littoral.

Moule, Mytilus galloprovincialis, maintenue à faible pH. On note que la partie la plus ancienne de la coquille est partiellement dissoute (zone blanche)

Moule, Mytilus galloprovincialis, maintenue à faible pH. On note que la partie la plus ancienne de la coquille est partiellement dissoute (zone blanche)

Les prévisions concernant le futur de la mer méditerranée font encore l’objet de grandes incertitudes. Il est indispensable de poursuivre et d’amplifier les recherches dans ce domaine. En attendant de substantielles réductions de CO2 , des stratégies d’adaptation peuvent être adoptées aux échelles locale, nationale et internationale : diminuer les rejets agricoles, agrandir les aires marines protégées et améliorer la protection du littoral peuvent, par exemple, réduire un peu le stress sur les écosystèmes marins. Ces mesures peuvent aider les communautés à maintenir leurs moyens de subsistance, fournir de la nourriture, protéger leurs côtes et maintenir leurs traditions culturelles. Réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère est le seul moyen de stopper l’acidification et le réchauffement des mers et des océans.