L’impact des variabilités climatiques sur les villes de la région PACA relève principalement de leur position méditerranéenne, et paradoxalement, de l’absence de spécificités méditerranéennes dans leurs aménagements.

Les villes sont compactes et perdent progressivement leur caractère architectural traditionnel. Les appartements traversants, dotés de persiennes (volets marseillais ou vénitiens), sont remplacés par des modèles standards qui imposent plus de chauffage ou de climatisation. L’élargissement des voies renforce les effets des ICU, surtout lorsque celles-ci ne sont plus végétalisées. Un accroissement de la température ou des évènements extrêmes, comme les canicules, peut alors faire la différence. La France est d’ailleurs mal placée en ce qui concerne l’optimisation de ses locaux d’activités, avec 124 kWh/m2/an en énergie finale alors que l’Allemagne n’en consomme que 99, et l’Espagne 111.

Photo 7. Montée de la rue Malonat, Nice (illustration)

Photo 7. Montée de la rue Malonat, Nice (illustration)

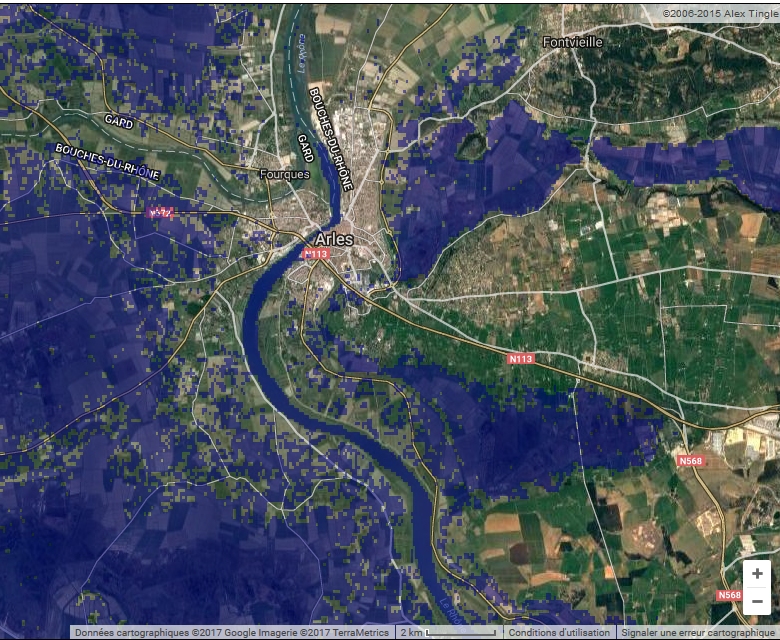

La position littorale des villes est également à prendre en considération face aux risques d’élévation du niveau de la mer (Figure 14), voire à des petits tsunamis. L’impact serait alors catastrophique pour les infrastructures, le tourisme et l’environnement côtier (érosion des falaises côtières). Cette remontée de la mer affecterait aussi l’écoulement des fleuves, en particulier le Rhône, provoquant des inondations en amont, dans des villes comme Arles ou Avignon.

Par ailleurs, le régime pluviométrique méditerranéen implique des orages violents et une récurrence des inondations comme cela a été observé tout au long de l’histoire (les infrastructures des romains, par exemple). Les variabilités climatiques liées aux émissions de GES risquent de multiplier ces phénomènes dans un milieu urbain de plus en plus artificialisé. L’extension urbaine et l’imperméabilisation des sols, le non-respect des règles d’urbanisme, de l’entretien des rivières et canaux, etc. sont des facteurs anthropiques évidents qui impliquent le plus souvent des inondations torrentielles (plus que des crues de plaine), comme ce fut le cas à Vaison-la-Romaine, à Pertuis, près des fleuves côtiers du Var et à Nice. Ils laissent une empreinte très forte en milieu urbain.

Photo 8. La modernité impose le verre :

la tour CGM, Marseille (illustration)

Photo 8. La modernité impose le verre :

la tour CGM, Marseille (illustration)

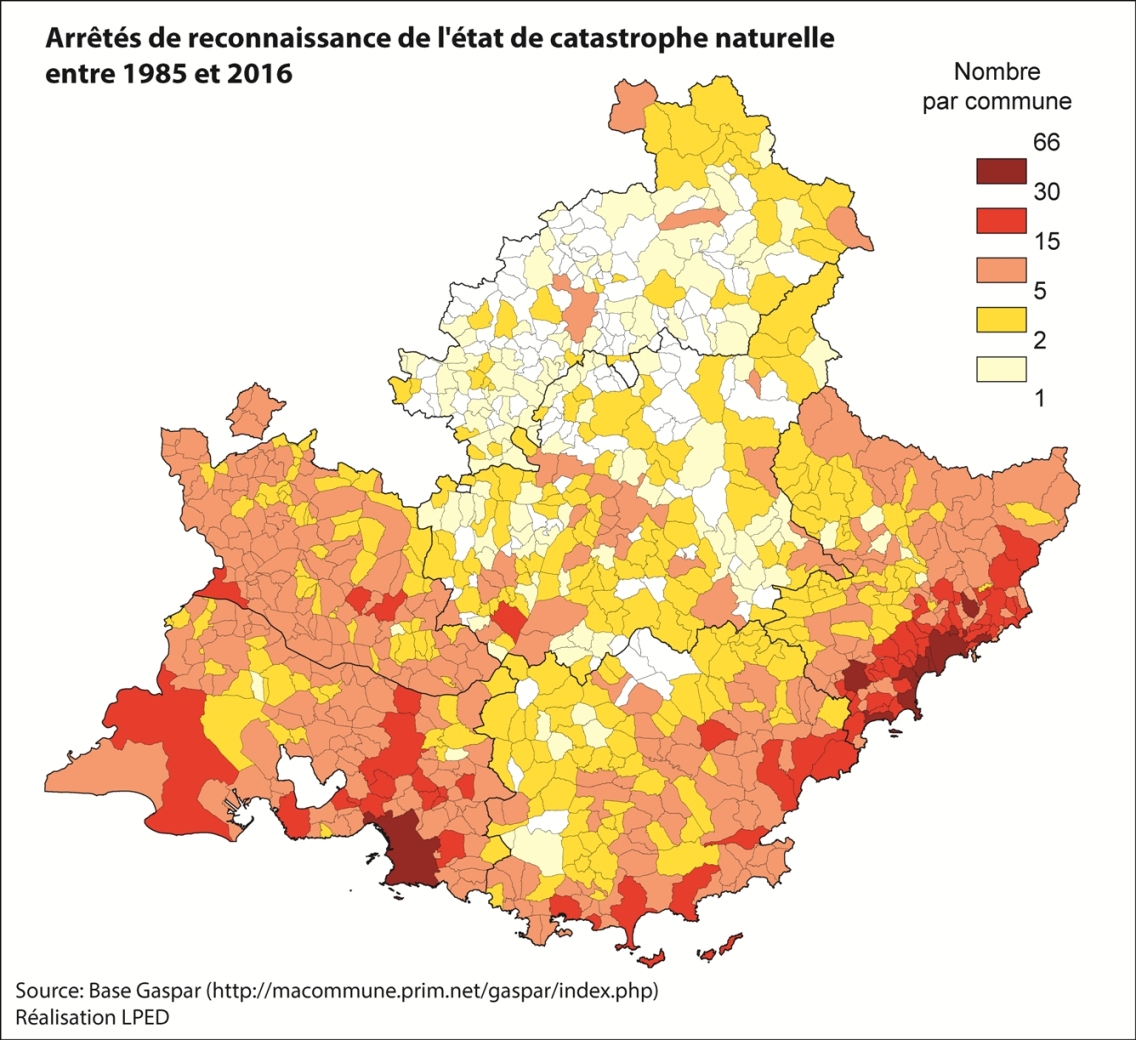

De manière générale, « la pression démographique et l’urbanisation croissante augmentent la vulnérabilité des territoires. Le développement économique se traduit par une occupation croissante des zones à risques et par l’augmentation des dommages aux personnes, aux biens et aux activités lors de catastrophes naturelles. L’attractivité touristique complique la prise en compte des risques ». La conjonction d’évènements extrêmes, de plus en plus nombreux et violents, couplés à une concentration urbaine de personnes et d’activités, implique de prioriser cette thématique au sein des politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique en milieu urbain. La Figure 15 illustre le nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle reconnu par commune, ce nombre reflétant indirectement la densité de population.

Un autre domaine reflétant l’impact du changement climatique en milieu urbain est celui de la santé. Cet aspect est aujourd’hui encore mal connu, or on sait que les canicules sont plus exacerbées en milieu urbain que rural. Durant l’épisode caniculaire d’août 2003, les dispositifs sanitaires ont observé une surmortalité nettement supérieure en milieu urbain qu’en milieu rural. Il a été démontré que la surmortalité urbaine dépendait de facteurs socio-économiques liés aux conditions de vie et en particulier à l’habitat. « La crise de cet été 2003 apparaît également comme un drame essentiellement urbain. Les chiffres pour Paris sont, à cet égard, significatifs. Les conditions du logement dans la capitale

et l’isolement des personnes âgées ont été des éléments déterminants du drame », conclut le rapport d’enquête parlementaire. Les ICU jouent évidemment un rôle fondamental dans cette combinaison canicule-mortalité-morbidité. La région PACA fut relativement épargnée lors de cet épisode, toutefois les modifications des modes de vie en région méditerranéenne introduisent des comportements qui sont de moins en moins adaptés.

D’autres impacts sur la santé, en milieu urbain, sont aujourd’hui difficilement démontrables car il existe peu d’études sur ces situations telles que la prolifération des maladies à vecteurs (dengue, typiquement liée à l’urbanisation, par exemple), l’intensification des maladies chroniques respiratoires en lien avec la pollution de l’air (particules en suspension) ou la présence plus forte de pollens (en particulier d’espèces méditerranéennes).

Dans ce contexte, les enjeux de l’environnement urbain sont étroitement dépendants des inégalités sociales et territoriales résultant de l’accessibilité à certains services environnementaux. Par conséquent, on ne peut aborder les processus de dynamiques urbaines en écartant les questions sociétales relatives aux interactions externes (politiques nationales et internationales, impact du changement climatique et global) et internes (gestion territoriale, urbanisme intégré, rôle de la fragmentation, place des services écosystémiques, etc.).

Figure 15. Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle entre 1985 et 2016 (source : Base Gaspar)

Figure 15. Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle entre 1985 et 2016 (source : Base Gaspar)

ZOOM 4. Changement climatique, villes méditerranéennes et moustiques vecteurs

Les travaux du GIEC ont rapidement souligné les possibles effets du changement climatique sur la distribution géographique des moustiques et sur le risque d’émergence et de réémergence des maladies qu’ils peuvent transmettre. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les zones humides abritent de longue date certaines espèces de moustiques vecteurs, tels l’Anopheles, vecteur du paludisme, et le Culex, vecteur du virus West Nile.Les changements climatiques pourraient provoquer une réémergence du paludisme, dont la région est indemne depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou bien augmenter la circulation du virus du West Nile.

Les processus sont toutefois multifactoriels. La transmission du West Nile à l’homme nécessite la présence simultanée et en densité suffisante d’oiseaux infectés, de moustiques et d’hommes dans un même territoire : une gestion éclairée des espaces naturels est la clé d’une atténuation effective du risque. Pour ce qui est du paludisme, la question des conditions économiques et sanitaires des populations humaines demeure centrale, comme le rappelle tristement la réémergence de cette maladie en Grèce au lendemain de la crise économique.

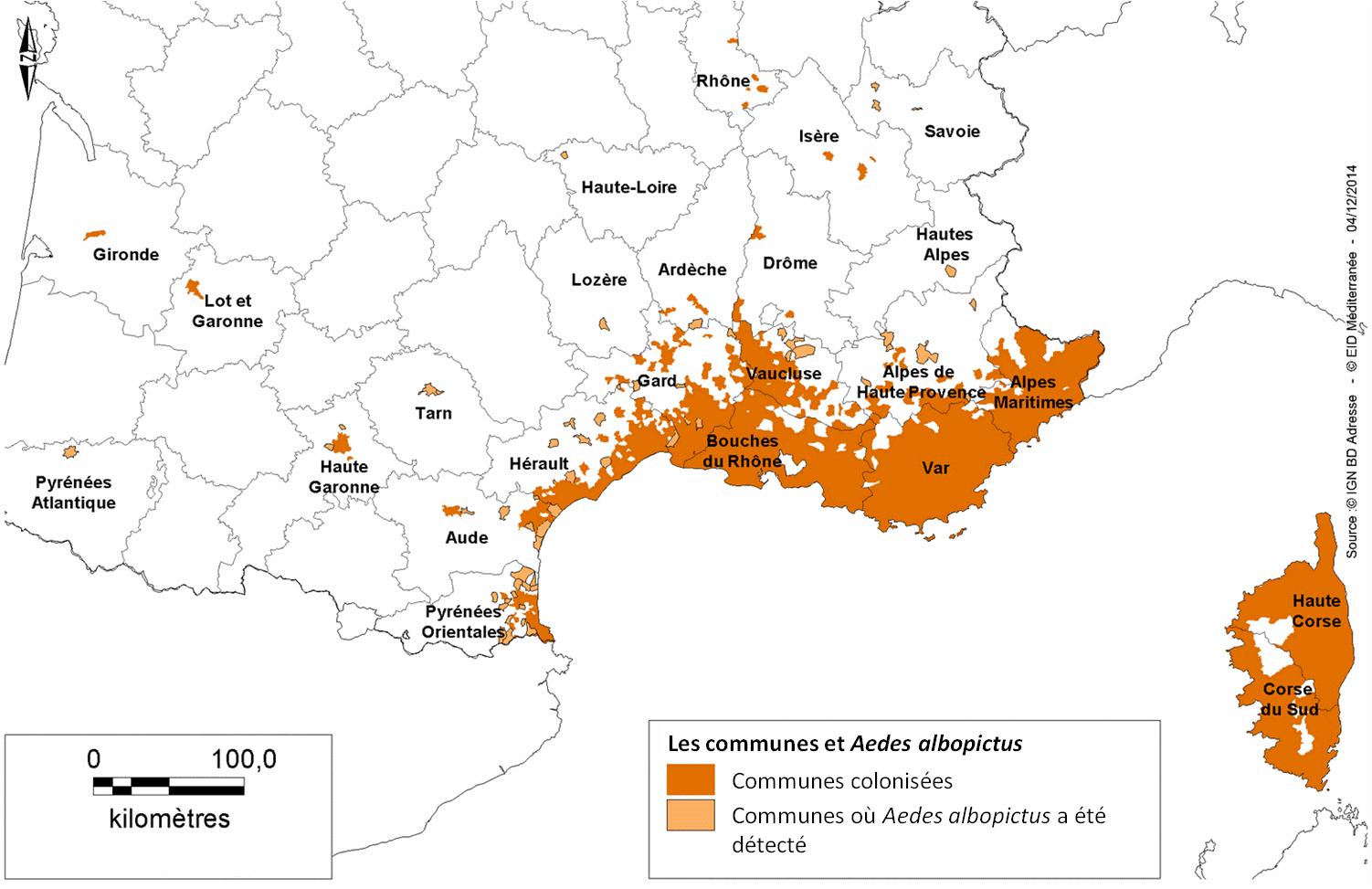

Le changement climatique favoriserait aussi l’installation et la pullulation de moustiques vecteurs jusqu’alors caractéristiques de régions plus chaudes. En région PACA (Figure 16), l’installation du moustique tigre, Aedes albopictus, est d’ores et déjà à l’origine de plusieurs cas autochtones de dengue et de chikungunya. Originaire du sud-est asiatique, Aedes albopictus a été observé à Menton dès 2004. Son aire de répartition s’est depuis rapidement étendue à toute la région et au-delà. Cependant, contrairement à l’idée très majoritairement répandue au sein du public, le changement climatique n’est ni le premier, ni le seul facteur à l’origine de l’installation et de la prolifération d’Aedes albopictus en PACA. Doté d’un mécanisme de diapausequi lui permet de survivre pendant l’hiver sous forme d’œuf, le moustique est parfaitement adapté aux environnements tempérés. Et c’est en profitant du développement des infrastructures et des transports, dans le sillage de la mondialisation, qu’il étend son aire de répartition à la surface du globe. Ainsi, les principaux facteurs de dispersion, d’introduction et d’installation d’Aedes albopictus en PACA se révèlent être d’origines anthropiques directes. L’expansion urbaine et ses réseaux de circulation jouent un rôle prépondérant. Le changement climatique serait pour sa part un facteur d’aggravation.

Figure 16. Communes colonisées et détections d’Aedes albopictus en 2014 (source : EID Méditerranée)

Figure 16. Communes colonisées et détections d’Aedes albopictus en 2014 (source : EID Méditerranée)

- Les transports, facteurs d’introductionet de dispersion

Le moustique tigre vole par lui-même sur quelques centaines de mètres tout au plus. En revanche, il est un grand voyageur accidentel ou opportuniste qui profite de l’explosion du commerce international (ses œufs,très résistants et pondus sur tout type de support, sont expédiés à travers le monde) et du développement des transports (les moustiques adultes, qui piquent pendant la journée, suivent l’homme dans tout type de véhicule : bateau, train, avion, voiture, etc.). À l’instar de l’être humain, il se déplace de plus en plus vite, de plus en plus souvent et de plus en plus loin. Le processus est particulièrement visible sur le littoral méditerranéen français où les réseaux de transport sont denses et très fréquentés.

- Le changement climatique, facteur d’aggravation

Les effets du changement climatique ne se limitent pas à la possible augmentation des températures, mais pourraient aussi augmenter l’intensité et la fréquence d’événements météorologiques extrêmes tels les crues torrentielles caractéristiques du sud de la France. Or, une étude récente montre l’influence de ces crues sur la pullulation d’Aedes albopictus en zone urbaine : la mise en eau simultanée d’un grand nombre de gîtes larvaires à une période propice au développement du moustique se traduit, la semaine suivante, par une augmentation drastique des densités de moustiques, contribuant ainsi à l’augmentation du risque vectoriel.

- Les formes urbaines, facteurs d’installation

Le processus de colonisation d’Aedes albopictus est étroitement lié à son adaptation aux milieux anthropiques, au point d’être aujourd’hui considéré par les entomologistes comme un « moustique domestique ». Contrairement aux moustiques autochtones de PACA (Aedes caspus, Aedes detritus, Culex pipiens) qui pondent principalement leurs œufs dans les marais, les étangs et les grands bassins, Aedes albopictus préfère de petites quantités d’eau claire. Or, ces dernières abondent dans les espaces urbains et périurbains. Les villes fournissent aussi une forte concentration de proies (les êtres humains et leurs animaux domestiques) pour le repas sanguin des femelles en phase reproductive. Enfin, les quartiers résidentiels et leurs espaces verts sont des lieux de prédilection pour l’installation d’Aedes albopictus, lui offrant de l’ombrage pour son repos et du nectar de plantes pour ses repas. Le moustique tigre affectionne tout particulièrement les jardins parsemés de récipients d’eau (soucoupes, vasques, récupérateurs d’eau de pluie, etc.) et à la végétation touffue. Les bâtiments eux-mêmes peuvent être favorables à la présence du moustique tigre en constituant des « gîtes structurels » (terrasses sur plot, toits végétalisés, gouttières, etc.).

Photo 9. Balcons végétalisés en ville (illustration)

Photo 9. Balcons végétalisés en ville (illustration)