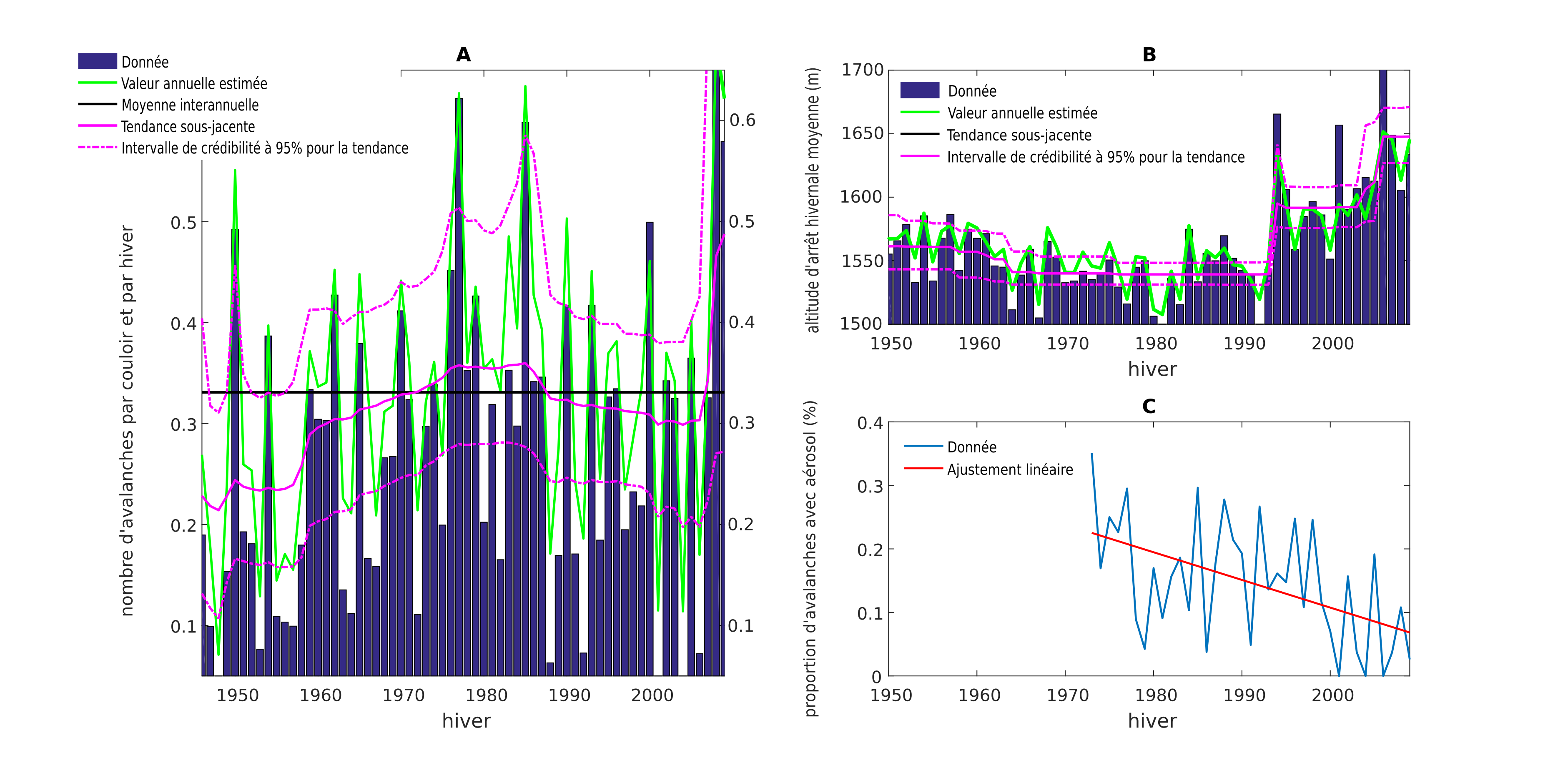

Les analyses systématiques menées dans les Alpes françaises sur les dernières décennies mettent en évidence des évolutions cohérentes de l’activité avalancheuse naturelle avec le réchauffement et les modifications de l’enneigement. Celles-ci excluent l’activité avalancheuse liée à la fréquentation hivernale à des fins récréatives qui est avant tout une affaire de pratiques sociales. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la forte variabilité interannuelle du nombre d’avalanches, la tendance à la remontée des altitudes d’arrêt et la diminution de la proportion d’avalanches avec aérosol sont nettes (Figure 10).

Figure 10. Évolutions récentes de l’activité avalancheuse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Hautes-Alpes,

Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée par l’enquête permanente sur les avalanches (EPA) :

A) nombre moyen d’avalanches par couloir et par hiver ; B) altitude d’arrêt moyenne ;

C) proportion d’avalanches avec aérosol (incluant les écoulements mixtes)

Figure 10. Évolutions récentes de l’activité avalancheuse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Hautes-Alpes,

Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée par l’enquête permanente sur les avalanches (EPA) :

A) nombre moyen d’avalanches par couloir et par hiver ; B) altitude d’arrêt moyenne ;

C) proportion d’avalanches avec aérosol (incluant les écoulements mixtes)

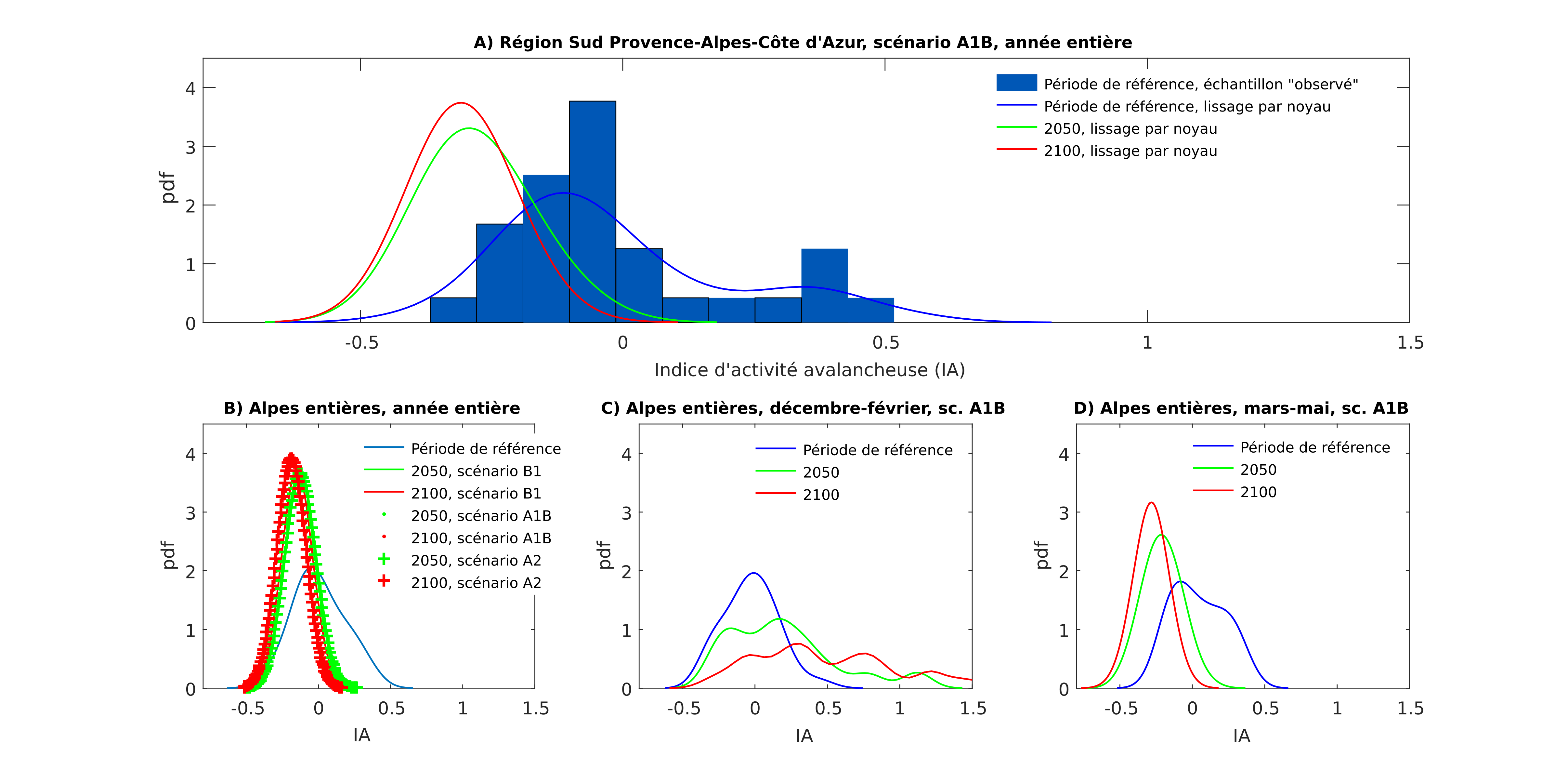

Ce schéma global masque en réalité des évolutions différentes fortement contrôlées par l’altitude. À basse altitude, la réduction d’activité depuis 1980 a été drastique, due à la forte réduction de l’enneigement provoquée par le réchauffement du climat. Au contraire, à plus haute altitude, l’activité a augmenté depuis les années 70, peut-être sous l’effet de l’accroissement de la variabilité climatique hivernale. Sur des échelles de temps plus longues, les données paléo-environnementales, telles que l’analyse des cernes de croissance de mélèzes pluricentenaires du Queyras, ainsi que les archives historiques pluriséculaires suggèrent une diminution marquée de l’activité avalancheuse à la sortie du Petit Âge glaciaire. Les projections climatiques prédisent quant à elles une réduction globale de l’activité au cours du XXIème siècle, sauf à haute altitude durant l’hiver où l’activité augmenterait temporairement, et ce à l’échelle de l’ensemble des Alpes françaises (Figure 11).

Les changements attendus sont déjà importants en 2050 et la période 2050-2100 sera caractérisée par la poursuite des évolutions déjà engagées. En matière d’avalanches, ces projections ne sont que légèrement modifiées selon l’hypothèse du scénario d’évolution des gaz à effet de serre considérée. Toutefois, il s’avère nécessaire d’affiner ces résultats avec la dernière génération de projections climatiques. Observations passées et projections futures s’accordent en tout cas sur l’augmentation de la part des avalanches de neige humide dans l’activité totale.

Figure 11. Projections futures de l’activité avalancheuse établies à partir des projections climatiques utilisées dans le 4ème rapport de synthèse du GIEC (2007) : distribution interannuelle (30 ans, centrée sur 2050 et 2100) d’un indice d’activité

avalancheuse totale standardisé par rapport à la période de référence 1960-1990 : A) année entière (décembre-mai) pour la région Provence-Ales-Côte d’Azur sous hypothèse d’un scénario d’émission de gaz à effets de serre « moyen » (scénario SRES A1B) ; B) effet du scénario à l’échelle des Alpes françaises entières) ; C-D) par saison

Figure 11. Projections futures de l’activité avalancheuse établies à partir des projections climatiques utilisées dans le 4ème rapport de synthèse du GIEC (2007) : distribution interannuelle (30 ans, centrée sur 2050 et 2100) d’un indice d’activité

avalancheuse totale standardisé par rapport à la période de référence 1960-1990 : A) année entière (décembre-mai) pour la région Provence-Ales-Côte d’Azur sous hypothèse d’un scénario d’émission de gaz à effets de serre « moyen » (scénario SRES A1B) ; B) effet du scénario à l’échelle des Alpes françaises entières) ; C-D) par saison

Sommaire du cahier

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença