Les glaciers de montagne constituent l’un des plus sensibles marqueurs naturels de l’évolution du climat. Actuellement, les glaciers, quasiment tous en phase de récession dans le monde, sont même parfois décrits comme des icônes du changement climatique. L’évolution des glaciers est conditionnée par celle des conditions climatiques locales, régionales et globales. Le volume du glacier dépend de l’accumulation de neige à sa surface qui contribue à apporter de la masse, et la perte de neige et de glace, principalement par fusion, qui contribue à soustraire de la masse. Le bilan de masse annuel, représentant la somme de ces deux termes pour une année, dépend donc directement des conditions météorologiques au cours d’une année. De ces variables météorologiques annuelles enregistrées par le glacier dépendra sa dynamique, c’est-à-dire un ajustement de sa vitesse, sa longueur et son épaisseur.

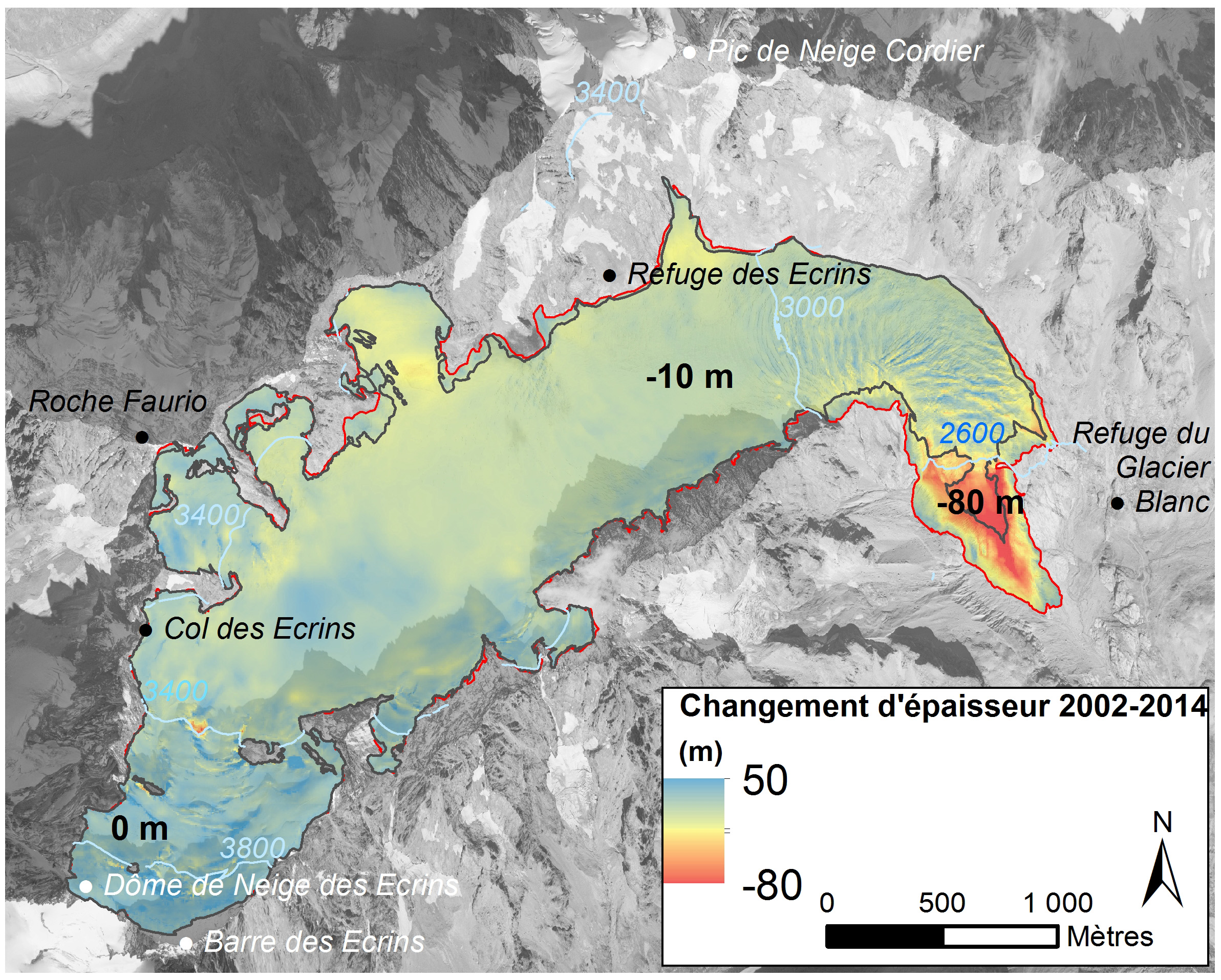

Prévoir le futur des glaciers nécessite de disposer de longues séries d’observations qui permettent notamment de déterminer leur sensibilité au climat. Dans les Alpes du Sud, ces séries d’observations de long terme du bilan de masse concernent le glacier Blanc (Figure 5), situé dans les Écrins et suivi depuis 1999. Les observations montrent que, sur la période 1999-2016, le glacier Blanc présente une perte de masse cumulée de -11,53 m d’équivalent en eau, ce qui correspond à retrancher près de 13 m de glace en moyenne sur l’ensemble de sa surface (4,8 km² en 2014). Naturellement, cette perte est plus importante à basse altitude.

Figure 5. Variations d’épaisseur (dégradé de couleurs) et de surface (contours rouge et noir) du glacier Blanc

entre 2002 et 2014 (source : Parc national des Écrins, Irstea-ETNA)

Figure 5. Variations d’épaisseur (dégradé de couleurs) et de surface (contours rouge et noir) du glacier Blanc

entre 2002 et 2014 (source : Parc national des Écrins, Irstea-ETNA)

« Bilan de masse des glaciers : sur 40 ans de mesures,

9 des 10 années les plus déficitaires se situent après 2003 »

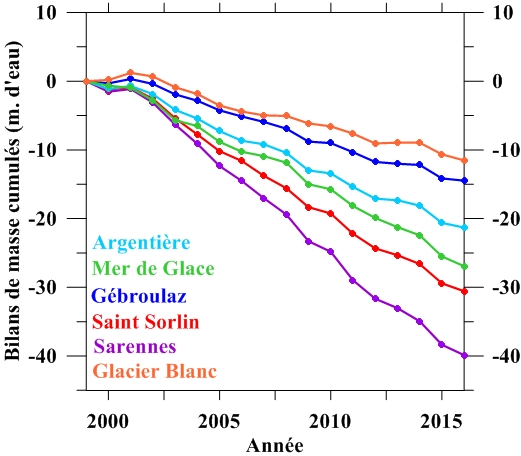

Plus généralement, dans les Alpes françaises, les mesures de bilan de masse (Figure 6) couvrant plusieurs décennies montrent des bilans particulièrement négatifs depuis l’année 2003 : sur les 40 ans de mesures (voire davantage) réalisées, 9 des 10 années les plus déficitaires se situent après 2003. Ce constat, généralisé à l’échelle des Alpes européennes, est principalement lié à une augmentation de la période de fonte estivale, avec une intensification de la fonte au cœur de l’été.

Figure 6. Bilans de masse cumulés des glaciers des Alpes françaises faisant l’objet d’un suivi de terrain

(sources : GLACIOCLIM-IGE, Parc national des Écrins,

Irstea-ETNA)

Figure 6. Bilans de masse cumulés des glaciers des Alpes françaises faisant l’objet d’un suivi de terrain

(sources : GLACIOCLIM-IGE, Parc national des Écrins,

Irstea-ETNA)

Les glaciers alpins n’ayant actuellement pas de zones d’accumulation au-delà de 3500 m d’altitude seront amenés à disparaitre d’ici la fin du XXIème siècle. Dans le massif des Écrins, sur les 256 glaciers ou fragments de glaciers (fragmentation favorisée par le retrait glaciaire contemporain), seuls 25 d’entre eux ont une altitude dépassant ce seuil altitudinal. Il est donc hautement probable que seuls ces derniers seront encore présents à la fin du siècle. Durant la période d’extension maximale du Petit Âge glaciaire (vers 1850), la superficie des glaciers dans les Écrins atteignait 170 km². En 2015, date du dernier inventaire réalisé à partir d’images prises par le satellite européen Sentinel-2, la superficie des glaciers des Écrins couvrait 59 km². La perte de surface des glaciers dans le massif des Écrins, comme dans tous les massifs alpins, tend à s’accélérer depuis les années 2000. Elle a quasiment triplé entre 1980-2000 et 2000-2015.

Sommaire du cahier

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença