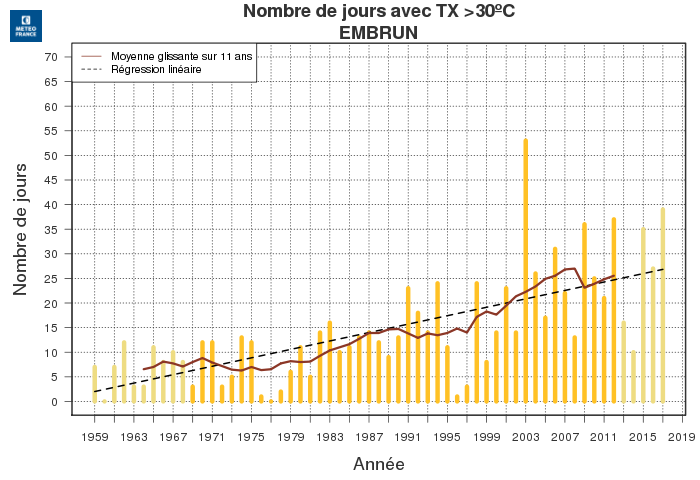

Les Alpes du Sud n’échappent pas au réchauffement global mesuré depuis le début du XXème siècle. Ainsi, sur la période 1959-2009, une augmentation des températures moyennes annuelles d’environ 0,3°C par décennie est constatée. Cette hausse est inégalement répartie selon la saison. Le réchauffement est plus marqué en été avec une hausse de 0,4 à 0,5°C par décennie. L’augmentation du nombre de journées où la température dépasse 30°C en vallée est également importante (Figure 2). À Embrun, sur la période 1960-1980, la moyenne annuelle de jours où la température maximale dépassait ce seuil était bien inférieure à 10 jours, alors qu’à partir des années 2000, les 20 jours sont dépassés, avec 5 années excédant les 30 jours (année record 2003 : 53 jours).

Cette tendance à la hausse est plus modérée en hiver (0,1°C par décennie) et en automne (0,2°C par décennie). C’est pour cette raison que la diminution du nombre de jours de gel, nettement détectable en altitude, est moins spectaculaire dans les vallées : vers 1500 mètres d’altitude, on passe d’environ 150 jours par an dans les années 60 à un peu moins de 130 jours actuellement.

Figure 2. Évolution du nombre de jours dépassant les 30°C

à Embrun entre 1959 et 2015 (Météo-France)

Figure 2. Évolution du nombre de jours dépassant les 30°C

à Embrun entre 1959 et 2015 (Météo-France)

+300 m d’altitude

Évolution de l’isotherme 0°C au printemps à l’horizon 2050, massif du Parpaillon, Hautes-Alpes

Concernant les précipitations observées, une très grande variabilité interannuelle est observée, ce qui explique pourquoi les tendances statistiques calculées ne sont pas très robustes. Sur la période 1959-2015, les pluies annuelles sont en très légère baisse, mais les pluies de printemps sont en faible augmentation. Ainsi, le signal du changement climatique reste encore incertain.

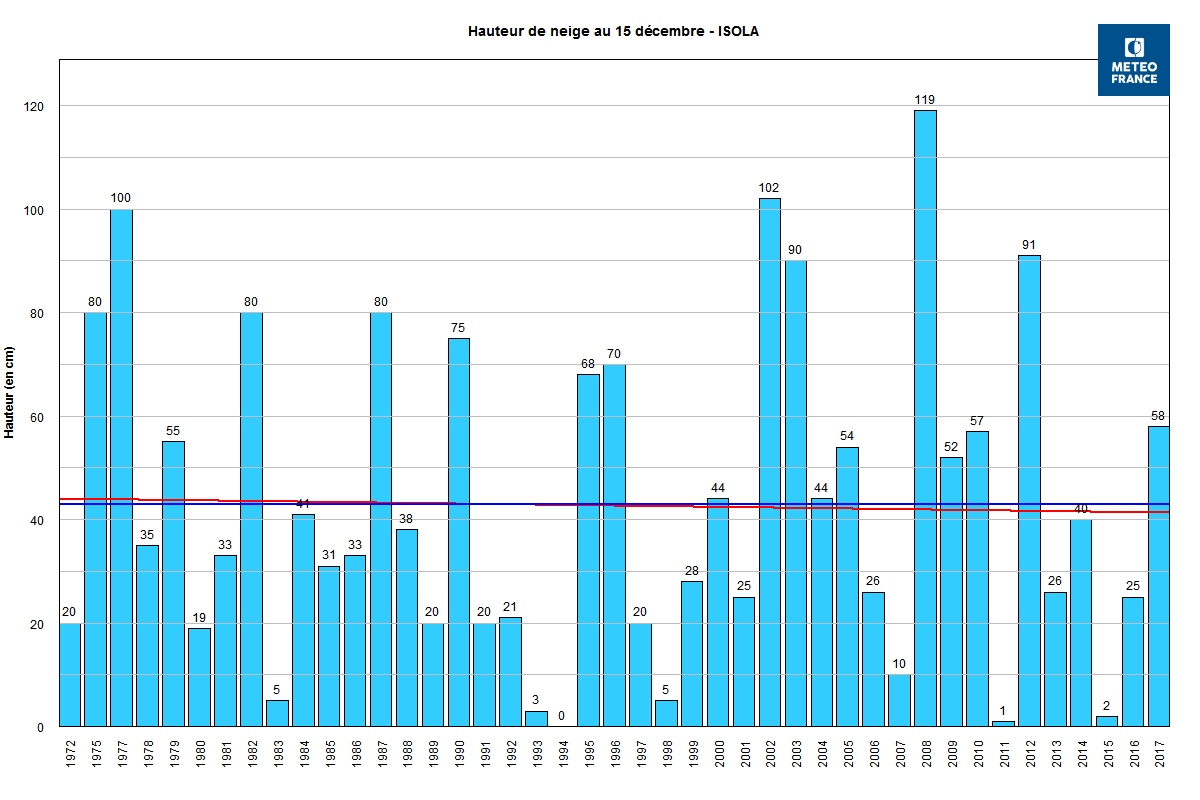

Comme les précipitations, l’enneigement est un paramètre très variable d’une année sur l’autre. De plus, le nombre de postes relevant les hauteurs de neige est réduit et les séries sont en général moins longues et incomplètes, ce qui rend la détection de tendances plus difficile.

En utilisant les séries disponibles les plus complètes, un signal à la baisse est toutefois mis en évidence. À la station d’Isola dans les Alpes-Maritimes, par exemple, sur une série complète depuis 1972, le signal à la baisse est significatif sur les paramètres de hauteur maximale de neige annuelle et de hauteur de neige au 1er avril. Par contre, les hauteurs de neige au 15 décembre (Figure 3) et au 1er mars ne sont pas en baisse de manière significative au sens statistique, même si la droite de tendance d’ajustement présente une pente légèrement descendante.

Figure 3. Tendances de la hauteur de neige au 15 décembre à Isola entre 1972 et 2017.

La moyenne est en bleu, la courbe d’ajustement en rouge

Figure 3. Tendances de la hauteur de neige au 15 décembre à Isola entre 1972 et 2017.

La moyenne est en bleu, la courbe d’ajustement en rouge

Sommaire du cahier

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença