Il est aujourd’hui établi que le changement climatique en cours est lié aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre. L’attribution au forçage anthropique a nécessité au préalable un important travail pour reconstituer et comprendre la variabilité dite « naturelle » du climat, c’est-à-dire la variabilité climatique préexistante à l’ère industrielle qui répondait alors aux seuls forçages naturels tels que l’activité solaire et les éruptions volcaniques (principaux forçages de la variabilité climatique au cours du dernier millénaire).

Afin de reconstituer la variabilité naturelle du climat, des observations sur le long terme de paramètres météorologiques ou phénologiques (comme l’évolution des dates de vendanges qui dépendent étroitement de la température estivale) ont été retrouvées dans des corpus de documents historiques. Ces derniers, dans leur grande diversité (délibérations municipales, textes institutionnels, archives religieuses, littérature grise, etc.), donnent également des précisions sur la variabilité des événements extrêmes (sécheresses, inondations, incendies, tempêtes, etc.) face auxquels les populations ont été confrontées. Par ailleurs, de nombreux indicateurs naturels (cernes d’arbres, sédiments lacustres ou les formations géomorphologiques par exemple) ont été également étudiés pour évaluer la variabilité alpine de la température, des précipitations, des fluctuations glaciaires ou encore des crues au cours des derniers siècles et millénaires.

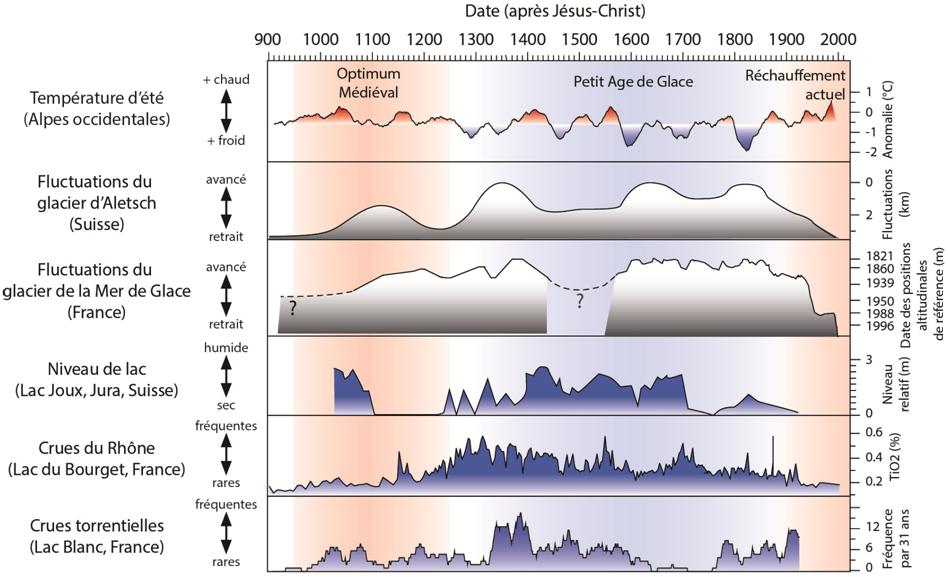

De cet ensemble de reconstitutions, deux périodes climatiques très contrastées ont été identifiées au cours du dernier millénaire (Figure 1). La première, l’optimum médiéval (OM, 950-1250 après J.C.), aussi appelée « anomalie climatique médiévale », est caractérisée dans les Alpes par un climat plutôt doux et sec qui a favorisé le retrait des glaciers alpins (§1.4, 1.5) et une diminution de la fréquence des crues aussi bien fluviales que torrentielles. À l’opposé, la période plus connue du Petit Âge glaciaire (PAG, 1300-1860 après J.C.) est une période globalement froide et (très) humide, favorisant des avancées glaciaires majeures et de fréquentes crues fluviales et torrentielles sur l’ensemble des Alpes. Dans le détail, des variations marquées à l’échelle séculaire peuvent être observées au sein de ces deux périodes (Figure 1). Vers 1050-1100, l’OM semble par exemple ponctuée par une période nettement plus humide, suite à laquelle les glaciers d’Aletsch et de la Mer de Glace connaissent une avancée remarquable. Quant à la période du PAG, elle a été initialement décrite du XVIème au XIXème siècle seulement, période à laquelle les glaciers alpins ont connu leurs « crues ». Si cette période est également caractérisée comme la plus froide du millénaire, elle était pourtant relativement sèche et la fréquence des crues était plutôt modérée. L’intensité des crues des grandes rivières alpines qui alimentent le Rhône paraît par contre particulièrement forte durant cette période.

Figure 1. Le dernier millénaire comprend deux périodes climatiques très contrastées : l’optimum médiéval et le Petit Âge glaciaire, comme le révèlent les reconstitutions de la température d’été dans les Alpes, des fluctuations des glaciers d’Aletsch et de la Mer de Glace, du niveau du lac de Joux, des crues du Rhône et d’un torrent au-dessus de Chamonix

Figure 1. Le dernier millénaire comprend deux périodes climatiques très contrastées : l’optimum médiéval et le Petit Âge glaciaire, comme le révèlent les reconstitutions de la température d’été dans les Alpes, des fluctuations des glaciers d’Aletsch et de la Mer de Glace, du niveau du lac de Joux, des crues du Rhône et d’un torrent au-dessus de Chamonix

Sommaire du cahier

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença