- 7.1. La biodiversité rend-t-elle des services écosystémiques ?

- 7.112. Vers une perte de la biodiversité alpine ?

- 7.161. Les effets du bouleversement climatique sur les zones humides et les lacs de montagne

À l’échelle globale, les activités anthropiques qui engendrent une modification de l’occupation de surface, une mutation des paysages et une forte pollution (eau, air, sols…) et le changement climatique érodent gravement la biodiversité. Sous les effets directs et indirects de l’évolution de la température, des événements extrêmes et des aléas climatiques, la faune et la flore ont tendance à souffrir. Des espèces terrestres et marines ont la capacité de s’adapter aux nouvelles contraintes climatiques qui vont se renforcer ces prochaines décennies, d’autres profitent de l’évolution du climat pour étendre leur aire d’extension, mais la plupart d’entre elles voient leur santé s’altérer ou disparaissent. En montagne, la problématique est la même. Si l’augmentation de la température de l’air, par exemple, peut s’avérer être une opportunité pour une fraction de la faune et de la flore, qu’en sera-t-il demain ? Quelle sera la qualité et la durabilité des services écosystémiques rendus par la biodiversité si le climat s’emballe ?

7.1. La biodiversité rend-t-elle des services écosystémiques ?

Au-delà des aspects éthiques et patrimoniaux qui peuvent justifier l’importance donnée à la préservation de la biodiversité, il est aujourd’hui bien établi que la biodiversité joue un rôle primordial pour une large gamme de fonctions et propriétés des écosystèmes qui rendent des services à l’humanité. La diversité des plantes par exemple assure des fonctions aussi variées que la production d’oxygène, la stabilisation des sols ou encore la protection contre les avalanches, fonctions qui contribuent à la régulation du climat, au contrôle de

l'érosion ou encore à la protection des infrastructures.

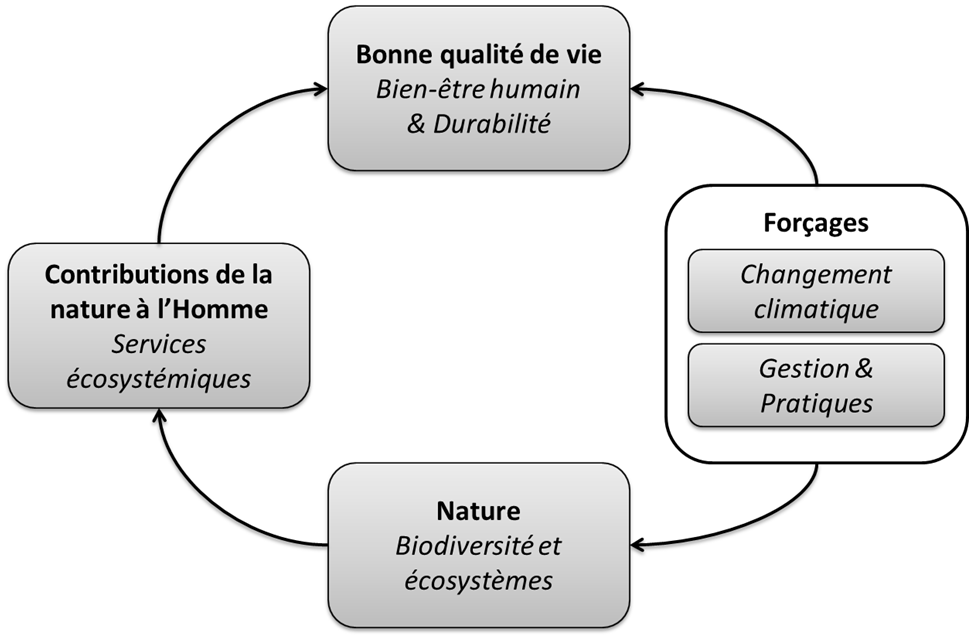

La notion de services écosystémiques a émergé suite à l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire en 2005. Si, depuis, le concept a évolué, il continue d’exprimer le fait que la nature contribue au bien-être de l’humanité (Figure 16) au travers de trois grandes catégories de services dits « d’approvisionnement » (exemple : production), de régulation (ex. : du climat) et socioculturels (ex. : valeur esthétique).

Figure 16. Schéma des relations entre la nature et l’Homme (source : Diaz et al. 2015)

Figure 16. Schéma des relations entre la nature et l’Homme (source : Diaz et al. 2015)

En montagne, la variabilité des conditions environnementales (sol, altitude, exposition, pente…) et l’action de l’homme ont favorisé une biodiversité riche et typée qui contribue fortement aux services écosystémiques assurés par les écosystèmes d’altitude. Si une seule espèce peut jouer un rôle majeur, c’est souvent la biodiversité dans son ensemble qui est fondamentale pour les services écosystémiques. Ce rôle de la biodiversité provient notamment de la complémentarité entre espèces, c’est-à-dire, la capacité des espèces à mieux remplir ensemble une fonction de l’écosystème plutôt que seules. Les exemples sont nombreux pour illustrer le rôle fondamental de la biodiversité : la diversité des systèmes racinaires permet d’assurer un meilleur contrôle de l’érosion des sols sur les fortes pentes et une meilleure régulation de l’infiltration de l’eau ; la diversité des arbres contribue significativement à l’effet barrière des forêts face à la chute de blocs ; la diversité des plantes herbacées en alpage joue un rôle majeur pour la qualité du fourrage pour les troupeaux… En montagne, le changement climatique, avec la hausse de la température moyenne, la fréquence et l’intensité des sécheresses, de l’exposition au gel, est susceptible de conduire à des changements importants au sein de la biodiversité : augmentation de la mortalité des individus, disparition ou remplacement d’espèces par exemple.

Ces impacts constituent autant d’effets indirects sur la qualité des services écosystémiques : les sécheresses peuvent entraîner des dépérissements d’arbres (§6.2) et ainsi fortement déprécier le rôle de protection des forêts ou encore favoriser des espèces avec une moindre qualité fourragère et réduire le service de production fourragère pour l’agriculture. Toutefois, préserver la biodiversité déjà présente est un atout pour mieux résister aux effets du changement climatique et maintenir la qualité des services écosystémiques. Une riche biodiversité peut souvent mieux résister, grâce à la complémentarité entre espèces, aux aléas climatiques et donc assurer le bon maintien des services écosystémiques. La biodiversité en montagne est un moyen pour assurer à la fois la qualité et la durabilité de ces derniers face au changement climatique.

7.112. Vers une perte de la biodiversité alpine ?

Dans les Alpes, le changement climatique peut se résumer à deux principaux facteurs : le printemps et l’été sont plus chauds et secs ; la période d’enneigement hivernal tend à se raccourcir. De nombreuses conséquences sont déjà observables dans les territoires alpins. L’activité biologique des plantes s’est par exemple accrue ces 30 dernières années provoquant un « verdissement » des montagnes. La végétation a gagné du terrain sur les surfaces minérales telles que les éboulis, parois, alluvions, espaces libérés par la fonte des névés et glaciers. Les espèces végétales sont donc actuellement en phase d’extension, et non de retrait ou de perte. Ce mécanisme est toutefois à considérer à l’échelle d’une période courte, soit à peine quelques décennies. Sur le plus long terme, les espèces alpines adaptées à des conditions écologiques spécifiques sont clairement menacées. Le changement climatique, en bouleversant les équilibres écologiques alpins, favorise la colonisation d’espèces qui fuyaient jusqu’ici le climat montagnard. Ainsi, une nouvelle compétition pour accéder aux ressources émerge.

La banalisation des différentes espèces d’altitude qui présentent une biodiversité singulière est un risque majeur : la faune et la flore des écosystèmes alpins disparaissent au profit d’espèces plus « communes », issues de tranches altitudinales inférieures, qui gagnent

du terrain et renforcent la concurrence au sein de la biodiversité alpine.

Le lièvre commun supplante désormais par exemple le lièvre variable (photo 11) et les plantes spécifiques des combes à neige disparaissent au profit d’une végétation qui se développait à basse altitude. Après une phase d’extension, les espèces d’altitude risquent donc de connaître une très forte régression, dont l’ampleur est encore mal évaluée.

Les espèces alpines se caractérisent par des adaptations à des conditions écologiques drastiques. Elles ont la capacité d’absorber les effets du changement climatique sur leurs habitats ou de résister jusqu’à un certain seuil. Ce dernier est une question centrale, mais il est encore méconnu, voire inconnu. Des effets de seuil ont toutefois déjà ponctué l’histoire du vivant : passé un stade de pertes de biodiversité, c’est l’effondrement en chaîne des communautés du vivant interagissant les unes avec les autres. Pour éviter une rupture irréversible, il est essentiel de collecter des données, de les interpréter, de parfaire et partager les connaissances techniques et scientifiques, de croiser les regards et mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés qui œuvrent pour préserver la montagne et sa biodiversité.

Photo 11. Lièvre variable

Photo 11. Lièvre variable

Zoom 4. Les marmottes vont-elles s’adapter au changement climatique ?

Le climat des Alpes a évolué à un rythme sans précédent depuis la fin du XIXéme siècle : augmentation de la température de plus 2°C, diminution des précipitations en été et augmentation au printemps et en hiver. Ces modifications impactent fortement les chutes de neige et le manteau neigeux. La marmotte alpine (Photo 12), espèce emblématique des Alpes, subit ces changements climatiques.

Les marmottes hibernent dans leur terrier de mi-octobre à début d’avril, puis passent la saison active à accumuler suffisamment de graisse pour survivre à l’hibernation. Elles vivent en groupes familiaux, composés d’un couple de dominants qui se reproduit une fois par an, d’un ou plusieurs subordonnés et de marmottons. Ce mode d’élevage coopératif est caractérisé par la présence d’auxiliaires, qui bien que sexuellement matures, acceptent de ne pas se reproduire. Chez les marmottes, ce sont les mâles subordonnés qui jouent ce rôle d’auxiliaire. Pendant l’hibernation, ils contribuent à augmenter la survie des marmottons en participant activement à la thermorégulation sociale. Durant l’hibernation, les marmottes sortent de leur torpeur une quinzaine de fois. Ces réveils sont extrêmement coûteux en énergie. Les auxiliaires, en se réveillant avant les marmottons, réchauffent certainement le terrier et permettent aux marmottons de limiter leur consommation d’énergie.

Grâce à un suivi initié en 1990 sur la population de la réserve de la Grande Sassière (Savoie), il a été mis en évidence que la taille des portées décline constamment et ce à cause de l’amincissement de la couverture neigeuse hivernale qui accentue le froid dans les terriers. Les femelles sortent désormais d’hibernation amaigries. Trop maigres, elles produisent un marmotton de moins par portée par rapport aux années 90. La survie de ces marmottons a également diminué. Cette baisse du nombre de marmottons et de leur survie a pour conséquence immédiate une réduction du nombre d’auxiliaires présents dans les familles les années suivantes, diminuant d’autant les chances de survivre à l’hiver des marmottons nés récemment. Cette boucle de rétroaction entre contexte écologique et social peut avoir un fort impact sur le système social si particulier de la marmotte. Depuis 1990, la baisse de la survie moyenne des marmottons est observée essentiellement dans les groupes familiaux avec auxiliaires, ce qui suggère que les bénéfices de ce mode d’élevage diminuent avec le changement climatique. La croissance de la population ralentit. Si cet impact négatif est partiellement contrebalancé par un accès plus important à la reproduction pour les subordonnées de nos jours, le changement climatique pourrait perturber les pressions de sélection qui ont jusqu’à présent favorisé l’élevage coopératif chez la marmotte alpine. Cet exemple montre qu’au delà des conséquences désormais reconnues sur la survie et la reproduction des animaux, les changements climatiques auraient également des répercussions importantes sur les organisations sociales et sur la propension des individus à coopérer.

Photo 12. Marmottes à l’entrée de leur terrier

Photo 12. Marmottes à l’entrée de leur terrier

7.161. Les effets du bouleversement climatique sur les zones humides et les lacs de montagne

Les écosystèmes aquatiques de montagne ont un rôle majeur dans l’autoépuration et la régulation de la ressource en eau. Ils constituent des réservoirs de biodiversité empreints d’une image forte de naturalité (Photo 13). Ils portent l’image de milieux exempts de toute perturbation, car loin de toute activité anthropique directe. Au contraire, ces écosystèmes constituent des milieux fragiles, sensibles aux changements climatiques, dont le fonctionnement a été influencé par les activités humaines depuis plusieurs millénaires.

Soumis à des contraintes environnementales fortes (gel et obscurité pouvant durer jusqu’à 10 mois), les lacs abritent des réseaux trophiques simplifiés, sensibles aux changements environnementaux. Ils sont qualifiés de milieux « sentinelles ». Leur fonctionnement dépend directement de la température, de l’hydrologie, des retombées atmosphériques et des interactions avec le bassin versant. En agissant sur ces facteurs, les changements climatiques peuvent entraîner des modifications rapides du fonctionnement lacustre et des communautés phytoplanctoniques comme observé par le passé.

Le climat a une influence directe sur la température, la période d’englacement, le pH et les niveaux lacustres, et indirecte sur le bassin versant, la densité du couvert végétal, et l’intensité de l’érosion des sols, des facteurs modulant le transfert des nutriments jusqu’au lac. Ce transfert de nutriments dépend du régime hydrologique et se fait essentiellement lors de la fonte des neiges et des épisodes de pluie. La température agit sur la composition des communautés planctoniques, mais également sur la stabilité de la stratification thermique estivale, les processus de dégradation de la matière organique et donc la concentration en oxygène au fond.

Photo 13.

Lac de Fenestre, Parc national du Mercantour

Photo 13.

Lac de Fenestre, Parc national du Mercantour

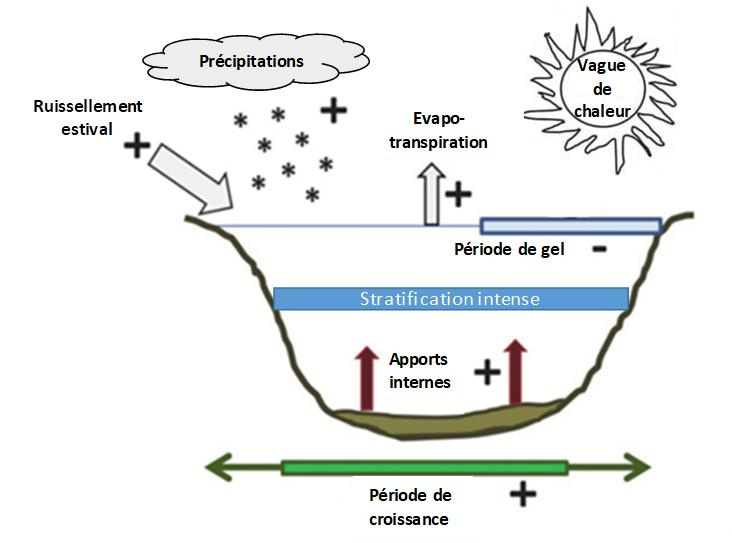

Sous l’influence des changements globaux, une augmentation du niveau de trophie des lacs, une modification de la composition des communautés à une diminution de la transparence ou encore des phénomènes d’anoxie au fond des lacs profonds sont attendus. Les modifications induites par les changements climatiques (Figure 17) vont se superposer aux usages déjà présents sur ces écosystèmes (randonnée, pêche, etc.) et aux effets de la déprise agropastorale à l’origine d’une reprise de la forêt alpine. Il convient donc de mieux comprendre le fonctionnement de ces milieux et leur évolution à long terme afin d’identifier les perturbations liées au changement climatique récent et d’adopter des mesures de gestion permettant de limiter leurs effets délétères.

Figure 17. Évolutions probables sous l’influence des changements climatiques :

+ augmentation ; - diminution (source : schéma modifié, L.N. De Senerpont Domis et al., 2013)

Figure 17. Évolutions probables sous l’influence des changements climatiques :

+ augmentation ; - diminution (source : schéma modifié, L.N. De Senerpont Domis et al., 2013)

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- Le climat des Alpes du sud

- Les risques naturels dans les Alpes du Sud

- Les impacts du changement climatique sur l’agriculture de montagne

- Quels effets du changement climatique sur les forêts alpines

- La biodiversité en montagne menacée ?

- Des espaces habités face au changement climatique, une nécessité d’atténuation et d’adaptation

- Conclusion

- Pour aller plus loin

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença