- 8.1. L’or blanc s’écrit-il en pointillé dans les Alpes du Sud ?

- 8.111. Les stations de montagne du futur, un visage polymorphe ?

- 8.160. La loi Montagne 2 : une intégration des changements climatiques dans la législation ?

- 8.202. Économie circulaire et numérique dans les Alpes du Sud, des modèles d’atténuation ?

- 8.228. Stratégies territoriales de transition(s) et leur reconnaissance, catalyseur d’une mise en mouvement collective et coopérative ?

- 8.247. La mobilité, le parent pauvre des territoires alpins ?

- 8.258. Quel urbanisme demain en montagne ?

Les impacts du changement climatique pèsent sur l’économie et l’aménagement des territoires montagnards. Le tourisme blanc est l’une des activités qui suscite le plus d’interrogations, car sa remise en cause bouleverse tout un pan de la vie économique et sociale des acteurs alpins, les orientations politiques aux niveaux local, régional et national… Mais la mise en œuvre d’actions susceptibles de limiter les effets de l’évolution du climat ne doit pas être seulement perçue comme une contrainte dans la mesure où elle peut ouvrir le champ à des pistes d’adaptation et d’atténuation porteuses d’espoir, malgré les difficultés.

8.1. L’or blanc s’écrit-il en pointillé dans les Alpes du Sud ?

Skier dans de bonnes conditions dans les Alpes du Sud dans 30 ans sera-t-il encore possible ? La neige naturelle sera-t-elle toujours au rendez-vous à l’avenir ? Avec le changement climatique, les professionnels du tourisme s’interrogent sur la fiabilité de l’enneigement naturel dans les stations alpines.

Sous l’effet de l’augmentation de la température de l’air, la fiabilité de l’enneigement naturel, basée sur les domaines skiables susceptibles d’ouvrir 100 jours avec au moins 30 cm de neige au sol, varie selon les massifs alpins. La limite altitudinale a en effet tendance à s’élever ces dernières décennies (§3.2, §3.3). Dans les Alpes du Sud, la fiabilité de l’enneigement se situerait au-dessus de 1600-1700, voire 1800 mètres d’altitude en 2050. D’après une approche prospective, avec une augmentation de la température de l’air de 2°C par rapport à la période préindustrielle (proche de la situation actuelle), 80 % des domaines skiables dans les Hautes-Alpes seraient encore opérationnels. Néanmoins, les écarts se creusent entre les massifs avec une augmentation possible de +4°C si de sévères mesures d’atténuation de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale ne sont rapidement pas mises en œuvre, puisque le taux d’enneigement fiable serait proche de 70 % en Savoie, seulement 30 % dans les Hautes-Alpes et 10 % dans les Alpes-de-Haute-Provence (Photo 14). Les domaines skiables des Alpes du Sud seraient donc particulièrement vulnérables : seules quelques stations, comme Montgenèvre, Risoul ou Les Orres, grâce à leur altitude et/ou l’orientation de leurs pistes, seraient en mesure de

maintenir une offre touristique durable principalement axée sur la pratique du ski alpin, avec toutefois des années de pénurie et un enneigement capricieux selon les années et les périodes hivernales. En effet, cet indicateur ne doit pas masquer la forte variabilité interannuelle de l’enneigement dans les Alpes du Sud (typique du climat montagnard méditerranéen), l’influence des microclimats selon l’orientation des versants par exemple, mais aussi les moyens techniques des stations de ski, comme le travail des pistes ou la neige de culture. Cette dernière a le mérite de pallier temporairement le manque de neige naturel et d’apporter si besoin plus de confort aux amateurs de glisse, mais elle exige en contrepartie des investissements lourds qui demandent en amont une analyse du contexte local en raison des impacts sur l’environnement (perturbation des hydrosystèmes, construction de bassins de rétention, consommation d’énergie…) et de l’évolution des températures de l’air, surtout en basse et moyenne altitude.

La fragilité des stations dans les Alpes du Sud dépendra des choix socio-économiques qui conditionneront les émissions des gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, régionale et locale, et des mesures d’adaptation au changement climatique, mais les stations situées en basse et moyenne altitude devront s’orienter vers un tourisme 4 saisons pour ne plus dépendre de l’or blanc. Les nouvelles simulations climatiques, basées sur les scénarios du dernier rapport du GIEC, affineront ces tendances.

Photo 14. Le Sauze, Alpes-de-Haute-Provence

Photo 14. Le Sauze, Alpes-de-Haute-Provence

Zoom 5. Guides et gardiens de refuge, pionniers de l’adaptation !

Les guides et gardiens de refuge portent un regard particulier sur l’évolution du climat en montagne. Comme le changement climatique est plus marqué en haute montagne qu’en plaine, ils sont les premiers témoins du bouleversement amorcé depuis des décennies. Ainsi, l’adaptation est déjà au cœur de leur culture professionnelle, et guides et gardiens font figure de pionniers dans l’expérimentation de nouvelles ressources et savoir-faire.

Si l’effet du changement climatique sur les sports d’hiver polarise l’attention, son impact sur le tourisme estival en montagne est largement sous-estimé. Dans le cas de l’alpinisme, le retrait glaciaire et la disparition des névés bouleversent les conditions de pratique : décalage des ascensions de l’été vers le printemps, délaissement ou disparition d’itinéraires, déclin de la randonnée glaciaire, élévation des niveaux de difficulté, augmentation des risques de chutes de pierre et d’éboulements… Pour les guides de haute montagne, ces contraintes impliquent de multiples adaptations à partager avec leurs clients : impératif de réactivité face à la variabilité

des conditions, mobilité accrue vers d’autres massifs, report d’activité sur le ski de randonnée, les voies rocheuses, la via ferrata et le canyoning, gestion des risques accentuée.

Pour la majorité des gardiens de refuge, l’adaptation s’opère au prix d’une réorientation radicale basée sur l’accueil d’un public élargi et le développement de compétences en médiation et animation. Pour y parvenir, les gardiens jouent sur l’ensemble des ressources à leur disposition en matière d’accessibilité pédestre, d’environnement paysager (lac, panorama…), mais aussi d’expériences de la nature. Les refuges deviennent progressivement des destinations à part entière (Photo 15) et des lieux d’initiation à la montagne où se vivent expositions, résidences d’artistes, concerts, bals, classes vertes, stages et séjours… Cette mutation et l’extension des périodes de gardiennage au printemps et en hiver, grâce au ski de randonnée et à l’alpinisme, multiplient les exigences liées à l’accès aux refuges (ouverture des routes, installation des passerelles) et la mise à niveau de leur équipement (eau, énergie, chauffage, toilettes). La nouvelle donne climatique implique aussi le renforcement de démarches d’information et de formation destinées aux pratiquants.

Photo 15. Le refuge des Écrins, Pelvoux

Photo 15. Le refuge des Écrins, Pelvoux

8.111. Les stations de montagne du futur, un visage polymorphe ?

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les sports d’hiver ont été perçus comme le moyen de moderniser et développer les territoires de montagne. Cette politique étatique a permis à la France de faire partie du top 3 des destinations mondiales de sports d’hiver avec les États-Unis et l’Autriche. Cette réussite cache cependant une grande disparité entre les territoires puisque deux départements (Savoie et Haute-Savoie) représentent 63 % des journées-skieurs consommées en France (Indicateurs et analyses 2017, Domaines Skiables de France). Quant aux Alpes du Sud, elles pèsent pour 14 % de la fréquentation nationale. Cette logique de concentration est visible également à travers le type de station. Les très grandes et grandes stations regroupent à elles seules 78 % des journées-skieurs. Concernant les Alpes du Sud, le marché des sports d’hiver est porté par les grandes stations telles que Serre-Chevalier, Vars et Les Orres (Photo 16).

Le modèle économique de sports d’hiver demande des investissements lourds aux collectivités territoriales pour le maintien des remontées mécaniques (remplacement, maintenance). À ces engagements financiers viennent s’ajouter des technologies et des techniques coûteuses pour faire face aux aléas climatiques (neige de culture, travaux de pistes, damage…). Dans les Alpes du Sud, cette course à l’investissement fait peser un poids supplémentaire sur les finances des collectivités locales déjà en difficulté.

Photo 16. Front de neige de la station des Orres 1600

Photo 16. Front de neige de la station des Orres 1600

À cette problématique financière s’additionne, dans les Alpes du Sud, une variabilité interannuelle du climat entraînant un enneigement aléatoire, notamment en fin de saison. La rentabilité d’une station de sports d’hiver est assurée si son ouverture est supérieure à 100 jours par an. Aujourd’hui, cette durée n’est pas toujours garantie dans les Alpes du Sud (§8.1). La pression est donc très forte sur l’enneigement, mais également sur la ressource en eau.

Le marché des sports d’hiver est extrêmement concurrentiel du fait de la stagnation de la fréquentation. Les stations des Alpes du Sud sont éloignées des grandes voies de communication, ce qui décourage grandement les clientèles européennes, même si certaines stations renforcent leur publicité et leur communication à l’étranger.

Malgré ce contexte, les acteurs des stations de sports d’hiver des Alpes du Sud continuent de centrer leur activité autour de la neige. Le modèle souhaité est celui des Alpes du Nord et non un positionnement spécifique à leur territoire. En termes d’aménagement, la construction de lits neufs continue à se poursuivre dans plusieurs stations. La diversification de l’offre touristique reste à la marge, même si des efforts sont manifestes, et perçue comme un simple complément à l’activité ski.

La mise en place des espaces valléens dans les Alpes du Sud va permettre de repenser en profondeur l’offre touristique des territoires. Le nouveau visage des stations de sports d’hiver se dessinera et leur capacité à diversifier leur offre touristique en valorisant les ressources locales sera renforcée.

8.160. La loi Montagne 2 : une intégration des changements climatiques dans la législation ?

Le droit serait-il en avance sur les élus et les acteurs locaux du tourisme pour penser l’adaptation aux changements climatiques des territoires de montagne ? Les chercheurs en droit qui ont analyse le volet 2 de la loi Montagne (Joye, 2017) mettent en avant une vision

anthropocentrée du développement durable : la montagne resterait un espace de conquête et non un espace à protéger. Néanmoins, le législateur reconnaît le besoin d’un changement de modèle, mais celui-ci reste au stade théorique.

Photo 17. Prapic enneigé

Photo 17. Prapic enneigé

Deux points sont essentiels dans l’évolution juridique du développement durable des territoires de montagne (Photo 17) :

- de par sa réforme récente des unités touristiques nouvelles (UTN), l’État renforce le pouvoir des collectivités locales et le rôle de la planification territoriale. C’est également la première apparition du concept de vulnérabilité au changement climatique dans le code de l’urbanisme appliqué à une procédure administrative. En effet, le développement touristique et en particulier la création des UTN « prennent en compte la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique ». De ce point de vue, c’est un progrès car il sera, par exemple, possible de traiter un « projet restreignant la ressource en eau, le territoire agricole, l’artificialisation du sol, etc. ». Certes, cette inscription dans la loi n’interdit pas les projets d’aménagement, mais elle revient à imposer un « principe de prudence aux investisseurs » ;

- avec la loi du 28 décembre 2016, la législation « tente de prendre en compte la réversibilité des équipements, la remise en état des sites et leur reconversion ». L’autorisation de réalisation de travaux dédiés aux remontées mécaniques est dorénavant assujettie au démontage de celles-ci et de leurs constructions annexes, et à la remise en état des sites dans un délai de trois ans après l’arrêt définitif des remontées mécaniques. Actuellement, un certain nombre de questions juridiques restent toutefois en suspens : il n’existe pas d’obligation pour l’exploitant de constituer une provision financière. Sur qui pèsera cette mesure ? Et quelle autorité viendra constater la mise en arrêt d’un équipement de remontées mécaniques, et à l’aide de quel acte juridique ? Néanmoins, ces avancées démontrent une prise de conscience par le législateur du risque de créer des friches par des investissements anachroniques au regard des aspirations des touristes ou du changement climatique.

Il est encore difficile de savoir comment la loi va évoluer et de quelle manière le législateur prendra en considération la problématique du changement climatique, mais le droit en montagne tend vers une meilleure gestion des territoires.

« L’autorisation de réalisation de travaux dédiés aux remontées mécaniques est dorénavant assujettie au démontage de celles-ci et de leurs constructions annexes »

Zoom 6. Changement climatique et adaptation, comment sensibiliser et former les acteurs alpins ?

Pour l’éducation citoyenne, le changement climatique est l’un des enjeux les plus difficiles à appréhender : le thème est scientifiquement complexe ; les connaissances comportent de nombreuses incertitudes ; le phénomène est difficilement perceptible par les sens ; les effets sont considérés comme lointains à la fois dans l’espace et dans le temps ; les risques parfois oubliés. À cela s’ajoute un traitement médiatique qui alimente parfois le scepticisme et la remise en cause de nos modes de vie, ce qui rend difficile la mise en mouvement individuelle et collective.

Face à ces freins, les acteurs du pôle Éduc’alpes Climat expérimentent depuis 2010 diverses méthodes pour sensibiliser les publics alpins (jeunes, citoyens, professionnels, élus…) aux impacts du changement climatique, et font ressortir plusieurs points clés :

- l’importance de l’apport de connaissances locales développant la vision systémique du changement climatique. Les efforts sont à poursuivre sur le massif alpin pour rendre ces informations accessibles ;

- l’intérêt de s’appuyer sur le terrain physique et humain : la montagne permet de montrer les impacts du changement climatique. On pense à la fonte des glaciers ou à la migration d’espèces, mais faire témoigner des professionnels (agriculteurs, gestionnaires de stations, guides…) sur les changements qu’ils observent dans le milieu et leurs pratiques peut aussi être un puissant levier de prise de conscience ;

- l’utilisation de pédagogies actives et méthodes participatives qui développent l’esprit critique, les échanges, les débats, redonne du pouvoir d’action aux groupes et individus sur un sujet face auquel ils se sentent souvent impuissants ;

- enfin, aborder le changement climatique par un versant plus personnel (approches émotionnelles, sensorielles, artistiques, vécu…) est essentiel pour que chacun se sente concerné par ce sujet. Les dimensions psychologiques et sociales du changement climatique ont été encore peu investies dans les Alpes et les recherches gagneraient à être développées pour renouveler l’approche du sujet.

8.202. Économie circulaire et numérique dans les Alpes du Sud, des modèles d’atténuation ?

L’économie circulaire se présente comme un système économique résilient au modèle actuel de production et d’usage, dit « linéaire », qui, dans le cycle de vie d’un bien ou service, de l’extraction des matières premières à son élimination, engendre des nuisances et des résidus non valorisables. La circularité apporte de nouveaux bénéfices socio-économiques à chaque phase du cycle de production par la réduction du gaspillage de ressources et des incidences socio-environnementales. Cela se traduit concrètement par un approvisionnement responsable, une réutilisation des déchets et ressources énergétiques fatales, une extension de la durée de vie et un usage partagé et renouvelé. L’ensemble du processus de conception-production-usage-élimination intègre le triptyque sobriété-efficacité-valorisation. Cela implique de positionner la conception du produit dans une stratégie de service et non de propriété, et ouvre un champ nouveau d’innovation à toute échelle.

Les Alpes du Sud accueillent une activité économique plurielle rythmée par une forte saisonnalité. Cela implique une variation de flux complexes à gérer : déchets, énergies, eau, ressources humaines, foncier-bâti… Les territoires ruraux de montagne sont riches de ressources naturelles, de savoir-faire et d’un tissu d’acteurs dynamiques qui, dans un processus de synergie circulaire, représentent un fort potentiel de valorisation socio-économique de gisements considérés jusque-là comme de la perte sèche. Une fois pleinement mobilisée, cette valorisation limitera l’empreinte et la vulnérabilité des territoires. Cela passe à la fois par le développement de l’économie de la fonctionnalité et de l’écologie industrielle et territoriale. La solidarité montagnarde et rurale a déjà permis d’intégrer partiellement ces notions au travers de coopératives agricoles ou encore dans une gestion exemplaire des déchets à l’image des territoires zéro déchet de Serre-Ponçon et du Briançonnais.

Photo 18. Filière bois-énergie

Photo 18. Filière bois-énergie

Engager les Alpes du Sud dans un modèle territorial circulaire peut se traduire par les actions suivantes :

- mise en partage des solutions de mobilité et des outils de production : autopartage, covoiturage, atelier bois collaboratif, coopérative de transformation alimentaire… ;

- valorisation et réemploi des déchets ménagers et professionnels : ressourcerie, plateforme de compostage, déchetterie dédiée au BTP, unité de valorisation de biogaz ;

- mixité d’usage du foncier non bâti (surface urbanisée/agricole et production d’énergies locales, digues de protection et pistes cyclables…) ;

- mutation des affectations du bâti délaissé (habitat groupé, espace de coworking, centre culturel et artistique…) ;

- combinaison de services économiques touristiques et endogènes (services à la personne et de conciergerie par exemple).

Les champs d’application ne sont limités que par la quantité de flux disponibles et la créativité des acteurs à les valoriser, inventivité qu’il sera nécessaire de stimuler dans une approche faisant appel à l’intelligence collective. Le chemin est d’ores et déjà engagé par l’intermédiaire de nombreuses initiatives individuelles, publiques et privées (Photo 18) qu’il reste à consolider de manière stratégique, coordonnée et hautement ambitieuse. Renforcer l’intensité d’usage des matières premières dans une boucle itérative à forte valeur ajoutée contribuera à la résilience climatique des territoires de montagne et la consolidation de leur viabilité socio-économique.

« S’engager sur une stratégie de transition est essentielle car porteuse de nombreuses retombées positives sécurisant la capacité d’habiter le territoire »

8.228. Stratégies territoriales de transition(s) et leur reconnaissance, catalyseur d’une mise en mouvement collective et coopérative ?

Rassembler les acteurs du territoire autour d’une stratégie de transition écologique est un défi majeur auquel les collectivités sont aujourd’hui confrontées pour plusieurs raisons : cisellement des compétences dans les différentes instances territoriales, manque de moyens financiers et humains pour animer une démarche collective, faible culture de la concertation, conscience relative de l’urgence climatique et de ses impacts pour le territoire…

Malgré les difficultés, s’engager sur une stratégie de transition est essentielle car porteuse de nombreuses retombées positives sécurisant la capacité d’habiter le territoire :

- amélioration de l’attractivité territoriale sur le volet économique et touristique ;

- impulsion d’une dynamique locale grâce à l’engagement des acteurs économiques, notamment socioprofessionnels ;

- anticipation de la réglementation ;

- augmentation de l’efficience des investissements publics ;

- amélioration du bien-être des habitants et des visiteurs ;

- innovation sociale et économique frugale et coopérative, facteur de mobilisation locale…

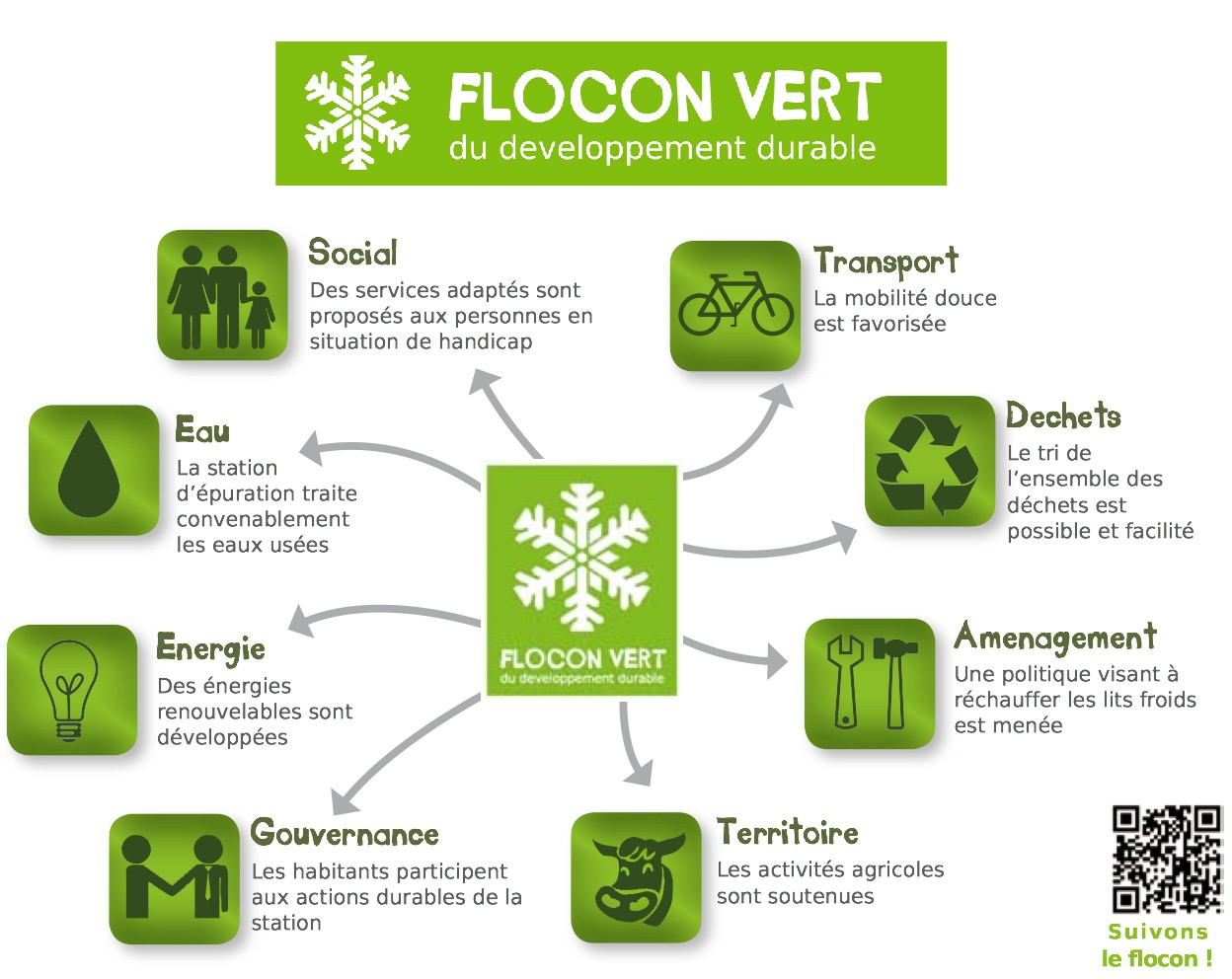

Aujourd’hui, des collectivités privilégient des démarches concertées de vision rêvée de leur territoire sur 15 ou 20 ans. Ces initiatives prospectives sont le point de départ d’une stratégie de transition : par exemple, Superdévoluy et sa vision Dévoluy 2030, Les Rousses et sa stratégie territoriale durable ou encore Valberg qui, après avoir

signé la charte du développement durable de l’Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM), se lance dans la labellisation Flocon Vert (Figure 18).

Ces premières collectivités cherchent à rassembler afin de co-construire et engager les parties prenantes dans un territoire à haute valeur ajoutée. L’outil choisi par Valberg est le label Flocon Vert, porté par l’association Mountain Riders. Ce dernier est transverse et questionne de nombreuses thématiques allant de la gestion des ressources naturelles à l’accueil des saisonniers, en passant par la mobilité. La labellisation est en ce sens un processus intéressant, car elle rassemble les acteurs et valorise leurs actions, et donc favorise leur engagement dans une dynamique d’amélioration continue.

Plusieurs éléments sont à retenir pour lancer une dynamique autour d’une stratégie de transition :

- mettre en lumière les bonnes pratiques déjà existantes sur le territoire ;

- rassembler les acteurs pour co-construire une vision rêvée ;

- désigner des « animateurs » de la démarche et travailler avec les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, nombreux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

- valoriser cette stratégie auprès du grand public, à l’aide de labels tels que le Flocon Vert, la certification iso (qualité, environnement, énergie…), Cit’ergie, etc. ;

- engagement sur la durée des décideurs locaux dans le portage de la démarche.

Figure 18. Le label Flocon vert (www.flocon-vert.org/le-label/)

Figure 18. Le label Flocon vert (www.flocon-vert.org/le-label/)

8.247. La mobilité, le parent pauvre des territoires alpins ?

Les émissions de gaz à effet de serre de la France sont reparties à la hausse en 2015 et 2016 après une baisse quasi ininterrompue depuis la fin des années 90. Les déplacements automobiles, premières sources d’émission en France avec 29 % des rejets (25 % en moyenne dans les pays alpins), constituent un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La Convention alpine a très tôt dressé une feuille de route avec son protocole « transport ». Ce dernier pose comme enjeu principal la diminution du transport routier au profit des transports publics, du transport par rail, principalement à travers trois leviers :

- la gestion rationnelle et sûre des transports, notamment dans les réseaux transfrontaliers ;

- la coordination des différents modes et moyens de transport (interopérabilité) ;

- l’instauration de mesures incitatives pour parvenir à des conditions de concurrence équitable entre les transports et rendre les modes de transport alternatifs à la route plus compétitifs.

Force est de constater que la voiture individuelle et la route demeurent le mode de déplacement privilégié, notamment dans les territoires ruraux alpins. La réforme en cours de la SNCF laisse peser de nombreuses incertitudes sur les lignes régionales (lignes depuis l’étoile ferroviaire de Veynes, train de Nice à Tende/Photo 19, etc.). De leur côté, les lignes de bus et les services de transport à la demande sont régulièrement remis en cause pour des raisons financières.

Des éléments pourraient guider l’évolution des modes de transport dans les Alpes ces prochaines années :

- le développement des véhicules électriques marquera sans conteste les prochaines décennies ;

- l’amélioration de la coordination des acteurs du secteur est envisageable à travers les nouvelles technologies ;

- le développement de nouvelles formes de mobilité associées à un tourisme doux : tourisme itinérant, réflexion autour du transport par câble entre la montagne et la plaine, usage des transports collectifs comme le Train des Pignes.

Photo 19. Train des Merveilles

Photo 19. Train des Merveilles

Enfin, il faut rappeler que l’enjeu est d’assurer une bonne accessibilité, la plus indépendante possible de l’automobile. Les réponses se trouvent dans le redéploiement de l’activité et des services dans les territoires à travers notamment le numérique, ainsi qu’à une meilleure intégration des enjeux d’aménagement du territoire (conservation des cœurs de village, limitation de l’étalement urbain…).

8.258. Quel urbanisme demain en montagne ?

La montagne est un territoire disposant de grandes richesses, mais un territoire contraint où la quasi-totalité des problèmes d’aménagement est présente. Ce qui fonctionnera ici servira ailleurs. En ce sens, lors de leur création, les zones périphériques des parcs nationaux (zones d’adhésion) étaient considérées comme des laboratoires vivants de ce qui était encore appelé « développement durable ».

L’urbanisme qui se contente de prolonger les tendances est irresponsable et révolu. Nous avons aujourd’hui les outils pour anticiper les conséquences du changement climatique et infléchir la dégradation de la biodiversité, si nous le décidons. Mais il sera nécessaire de réhabiliter la pensée à long terme et de rendre tous leurs moyens aux équipes d’urbanistes pluridisciplinaires.

Pour l’urbanisme de demain, les grands axes à privilégier sont les suivants :

- gérer le foncier : la spéculation et la rétention des terrains sont des obstacles majeurs à l’organisation rationnelle du sol, pour tous ses usages. Depuis la loi d’orientation foncière (1967) et les idées développées par son auteur, Edgar Pisani, les moyens sont connus, mais personne n’a voulu se lancer dans une réforme ô combien sensible, même si des avancées significatives ont vu le jour (offices fonciers, par exemple) ;

- penser « local » : les textes législatifs sont le plus souvent conçus en dehors des réalités de la montagne. Trop de lois (lois Solidarité et renouvellement urbain, Montagne, etc.), clairvoyantes et adaptées à l’origine, ont été

dévoyées par des préoccupations politiciennes de court terme ;

- développer les mobilités, en s’attaquant aux causes et non aux effets : les déplacements visent le travail, les courses, les loisirs, l’accès aux services publics… Se poser la question de l’équilibre habitat/emploi sur un territoire donné serait un minimum. Pour les services publics et les courses du quotidien, les habitants pourraient jouer un rôle de relais. Les volontaires ne manquent pas et se déclarent d’ores et déjà partants ;

- encourager le sens de la collectivité : les montagnards se maintiennent sur leur territoire (Photo 20), grâce à une organisation collective très élaborée, mais aussi indispensable. L’urbanisme de demain sera d’autant plus réussi et adapté, si les valeurs communes et partagées renaissent ;

- et privilégier la culture ! Ce sens de la collectivité montagnarde, qui n’était absolument pas une contrainte totalitaire, mais un désir de tous, a généré une riche culture montagnarde, mais dans un système agro-pastoral dominant. L’enjeu sera de retrouver cette culture commune avec les acteurs multiples d’aujourd’hui et les nouveaux habitants de demain sur un territoire qui a toujours été un lieu d’accueil et ouvert aux migrations.

L’urbanisme montagnard doit anticiper toutes les mutations dont nous ignorons encore pleinement la nature, qu’elles soient environnementales, économiques (nouvelles formes de tourisme et d’agriculture, innovation…), sociales (immigrations…), et qui formeront plus largement à terme une culture partagée.

Photo 20. Hameaux de Pierregrosse et Le Coin, Molines-en-Queyras

Photo 20. Hameaux de Pierregrosse et Le Coin, Molines-en-Queyras

Zoom 7. La transition énergétique des territoires alpins est-elle un tremplin ?

La crise climatique trouve sa source dans une consommation effrénée des ressources énergétiques fossiles. La nécessité de s’adapter doit s’accompagner de mesures fortes d’atténuation par la mise en place d’une stratégie de transition énergétique. Cette démarche représente une magnifique opportunité de mutation positive des modèles socio-économiques existants.

Les alpins ont toujours su tirer profit des ressources locales pour répondre à leurs besoins : énergies, matériaux, alimentation… Depuis le XIXème siècle, les Alpes sont devenues fournisseurs d’eau, d’électricité, de bois et charbon, de main-d’œuvre, pour le développement des territoires ruraux et urbains situés en aval. À partir des années 50, les Alpes du Sud accueillent massivement les urbains en quête de loisirs, de nature et d’authenticité préservée. Le tourisme est ainsi devenu la colonne vertébrale économique. Cela a introduit des paradoxes socio-énergétiques complexes à appréhender : station de montagne énergivore, parc résidentiel secondaire et touristique majoritaire, infrastructures surdimensionnées, barrage d’utilité nationale…. À titre d’exemple, sur le territoire Ubaye-Serre-Ponçon qui totalise 20 000 habitants, 65 % des résidences sont secondaires, 80 000 lits touristiques sont recensés, et dans le même temps, le taux de précarité énergétique atteint 30 %.

Les acteurs alpins ont très tôt mobilisé élus et territoires dans le défi de la transition énergétique. Aujourd’hui, la contrainte devient opportunité socio-économique : richesse endogène, emploi, qualification, image de marque… La destination « Territoire à Énergie POSitive » (TEPOS) est le moteur d’un développement local responsable. Cela se traduit par des mesures concrètes : construction et rénovation éco-énergétique, efficacité énergétique, productions d’énergies renouvelables (réseau de chaleur biomasse, centrale solaire, microcentrale hydroélectrique, géothermie, méthanisation, etc.).

Cependant, aujourd’hui, les objectifs sectoriels d’autosuffisance énergétique sont encore loin d’être atteints. Sur le territoire Ubaye-Serre-Ponçon, pourtant mobilisé depuis 10 ans, atteindre l’équilibre production/consommation signifie rénover un tiers du parc bâti en basse consommation, multiplier par trois la production d’énergies renouvelables, diviser par deux la part de mobilité… Les étapes à franchir sont ainsi encore nombreuses. L’enjeu est bien la viabilité des territoires de montagne et la consolidation de leurs modèles socio-économiques. L’engagement de tous est indispensable : population locale, collectivités, entreprises, touristes, acteurs de la culture et de l’éducation… Ces derniers ont une mission essentielle : sensibiliser et mobiliser le public sur les défis de demain (Photo 21).

Photo 21. Visite d’une centrale villageoise

Photo 21. Visite d’une centrale villageoise

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- Le climat des Alpes du sud

- Les risques naturels dans les Alpes du Sud

- Les impacts du changement climatique sur l’agriculture de montagne

- Quels effets du changement climatique sur les forêts alpines

- La biodiversité en montagne menacée ?

- Des espaces habités face au changement climatique, une nécessité d’atténuation et d’adaptation

- Conclusion

- Pour aller plus loin

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença