Les forêts marines d’algues brunes de l’ordre des Fucales et des Laminariales, les algues les plus complexes et évoluées, sont des peuplements structurés, riches et très productifs. Ils garantissent le maintien de services et fonctions écosystémiques (production primaire, nourricerie et maintien de la biodiversité, par exemple) dans les récifs rocheux des zones tempérées, où les communautés de macroalgues dominent. Ces habitats clés pour les écosystèmes rocheux sont, depuis des décennies, en régression dans la plupart des régions tempérées du globe. Les causes de cette perte d’habitat sont multiples et le changement climatique joue un rôle très important car, d’un côté, il pousse les espèces à affinité froide à migrer vers les hautes latitudes et, de l’autre, il augmente la pression herbivore des poissons en augmentant le métabolisme d’espèces déjà présentes ou en favorisant la migration vers les hautes latitudes d’espèces tropicales.

En Méditerranée, les forêts marines sont en particulier formées par le genre Cystoseira principalement composé d’espèces endémiques. Leur régression a été enregistrée à plusieurs endroits (en particulier dans les zones continentales), mais la pénurie de données historiques nous empêche de quantifier cette perte qui, d’après les experts, est très importante. Comme pour la majorité des espèces formant les forêts marines, des causes ont été identifiées pour expliquer leur disparition. Elles agissent à l’échelle globale (changement climatique, effets de la surpêche…) et locale (pollution, artificialisation de la côte…), et leurs interactions peuvent avoir des effets synergiques et donc accélérer le processus de déforestation de la Méditerranée.

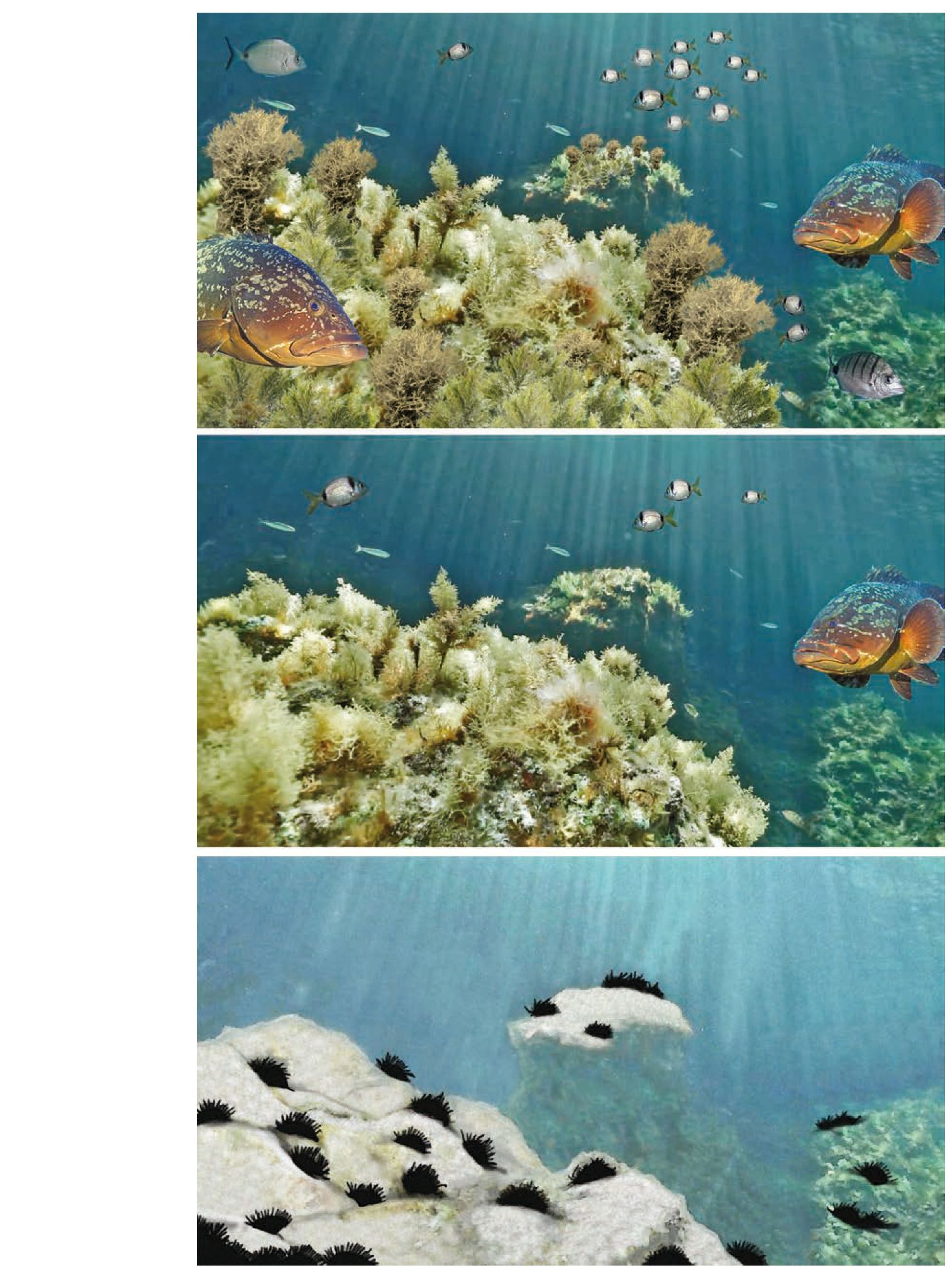

Le changement climatique a été suggéré comme cause de régression des forêts marines dans plusieurs îles de Sicile et en mer Adriatique, tandis que l’urbanisation de la côte et la diminution de la qualité de l’eau seraient les causes principales en Méditerranée nord-occidentale. En Adriatique, des habitats ont subi des dégâts irréversibles dus à la pêche destructrice aux dattes de mer (Lithophaga litophaga) qui provoque une véritable désertification des fonds marins. Le phénomène est aussi causé par la surpêche des prédateurs des oursins, herbivores très efficaces dans les fonds rocheux (Figure 11).

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des études récentes ont mis en évidence une pression herbivore très importante exercée par des poissons indigènes (Sarpa salpa) capables de réduire la biomasse et le potentiel reproductif des forêts de Cystoseira de plus de 90 %. Le rôle de ces poissons herbivores a été probablement sous-estimé jusqu’à présent et pourrait augmenter, avec leur métabolisme, dans un contexte de réchauffement global. La Région PACA a aussi perdu une partie de ses forêts marines, à cause de l’urbanisation de la côte, de la diminution de la qualité de l’eau et de la surpêche, mais peut encore compter sur la présence de plusieurs espèces de Cystoseira qui forment localement des forêts en très bonne santé. De par sa localisation géographique, face au changement climatique, la région PACA pourrait être considérée comme le dernier refuge pour la plupart des espèces de Cystoseira dont la répartition serait restreinte aux plus hautes latitudes. Il est donc prioritaire de pouvoir garantir aux forêts marines régionales un statut de conservation adéquat, pour que ce lieu de refuge puisse garantir le maintien de la biodiversité marine méditerranéenne pour les générations futures.

Sommaire du cahier

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse