Le climat passé, présent et futur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été abordé à l’échelle régionale et locale dans un précédent cahier thématique accessible en ligne. Les connaissances présentées ici concernent les températures de l’air et les précipitations sur le littoral régional, mais aussi la température de surface et le niveau de la mer Méditerranée.

Évolution des températures de l’air et des précipitations en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique s’est déjà traduit par une hausse des températures de l’air, plus marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles de l’air d’environ 0,3°C par décennie. À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec une hausse de 0,4 à 0,6°C par décennie.

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de jours très chauds (température maximale supérieure à 30°C) et le nombre de nuits tropicales (température minimale supérieure à 20°C) ont augmenté. Par exemple, à Nice-aéroport, dans les années 1960, on enregistrait en moyenne une quinzaine de nuits tropicales par an contre une soixantaine aujourd’hui.

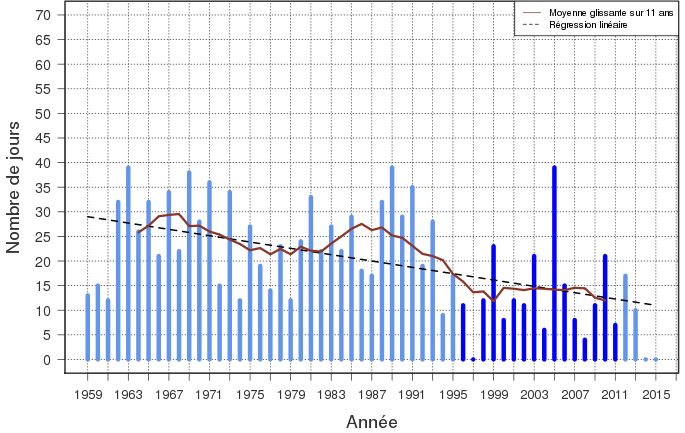

Du fait de la proximité de la mer, le nombre de jours de gel n’est pas très élevé sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a néanmoins diminué en moyenne de 5 à 10 jours depuis 1960 (plus de 15 jours à Fréjus : Figure 3). Au niveau des stations les plus proches de la mer, comme Nice et Toulon, une année sans gel n’est plus rare.

Ces tendances vont se renforcer tout au long du XXIe siècle. Sur la frange littorale, la hausse des températures, selon les scénarios socio-économiques, sera de l’ordre de +2,5 à +5,5°C en été. Dans l’hypothèse la plus pessimiste, vers 2100, le gel sera absent sur l’ensemble des zones littorales de la région et le nombre de jours avec une température supérieure à 25°C augmentera fortement : 60 jours supplémentaires.

Figure 3. Évolution du nombre de jours de gel à Fréjus (source : Météo-France)

Figure 3. Évolution du nombre de jours de gel à Fréjus (source : Météo-France)

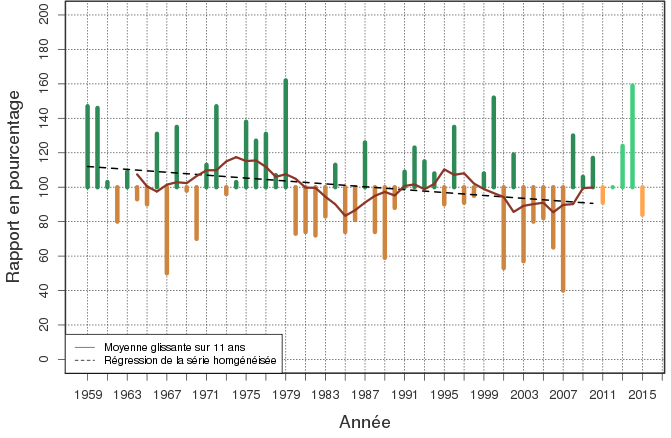

On constate également une évolution des précipitations. Les cumuls annuels de précipitations sont en effet en baisse sur la période 1959-2009 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cependant, ils présentent une très forte variabilité interannuelle, comme l’illustre le graphique du cumul annuel des précipitations à Nice (Figure 4).

Figure 4. Cumul des précipitations à Nice : rapport à la référence 1961-1990 (source : Météo-France)

Figure 4. Cumul des précipitations à Nice : rapport à la référence 1961-1990 (source : Météo-France)

L’année 2007, par exemple, a été très sèche à Nice, avec seulement 40 % du cumul moyen annuel, tandis que l’année 2014 a été exceptionnellement pluvieuse par rapport à la normale, avec un excédent de 60 %.

Cette évolution à la baisse des précipitations est sans doute un signal du changement climatique, mais cela reste encore à préciser, car les tendances ne sont pas toutes statistiquement significatives. À l’échelle saisonnière, la baisse concerne principalement l’été et l’hiver.

Sur la période étudiée, le nombre de jours de fortes pluies (cumul journalier de précipitations supérieur à 10 mm) est en baisse de 2 à 5 jours.

L’étude de l’évolution des précipitations tout au long du XXIe siècle reste un défi majeur pour les climatologues. Néanmoins, des tendances se dessinent sur le bassin méditerranéen (à confirmer selon les résultats des projections climatiques en cours de réalisation) :

- une baisse des précipitations moyennes, visible à partir du milieu du XXIe siècle, avec des périodes de sécheresse plus longues ;

- des épisodes méditerranéens (pluies diluviennes) plus intenses à la fin du XXIe siècle.

La hausse du niveau des mers du globe est principalement due à l’effet de dilatation des océans résultant de l’augmentation de la température de l’eau qui est observée depuis des décennies en Méditerranée : aux îles Medes en Catalogne, par exemple, la température de l’eau gagne +0,04°C par an depuis les années 1970. Grâce aux progrès instrumentaux, les scientifiques constatent également un réchauffement de l’eau profonde (+0,001°C par an). L’élévation du niveau moyen de la mer Méditerranée, ces 30 dernières années à Marseille, est d’environ 2,6 mm par an.

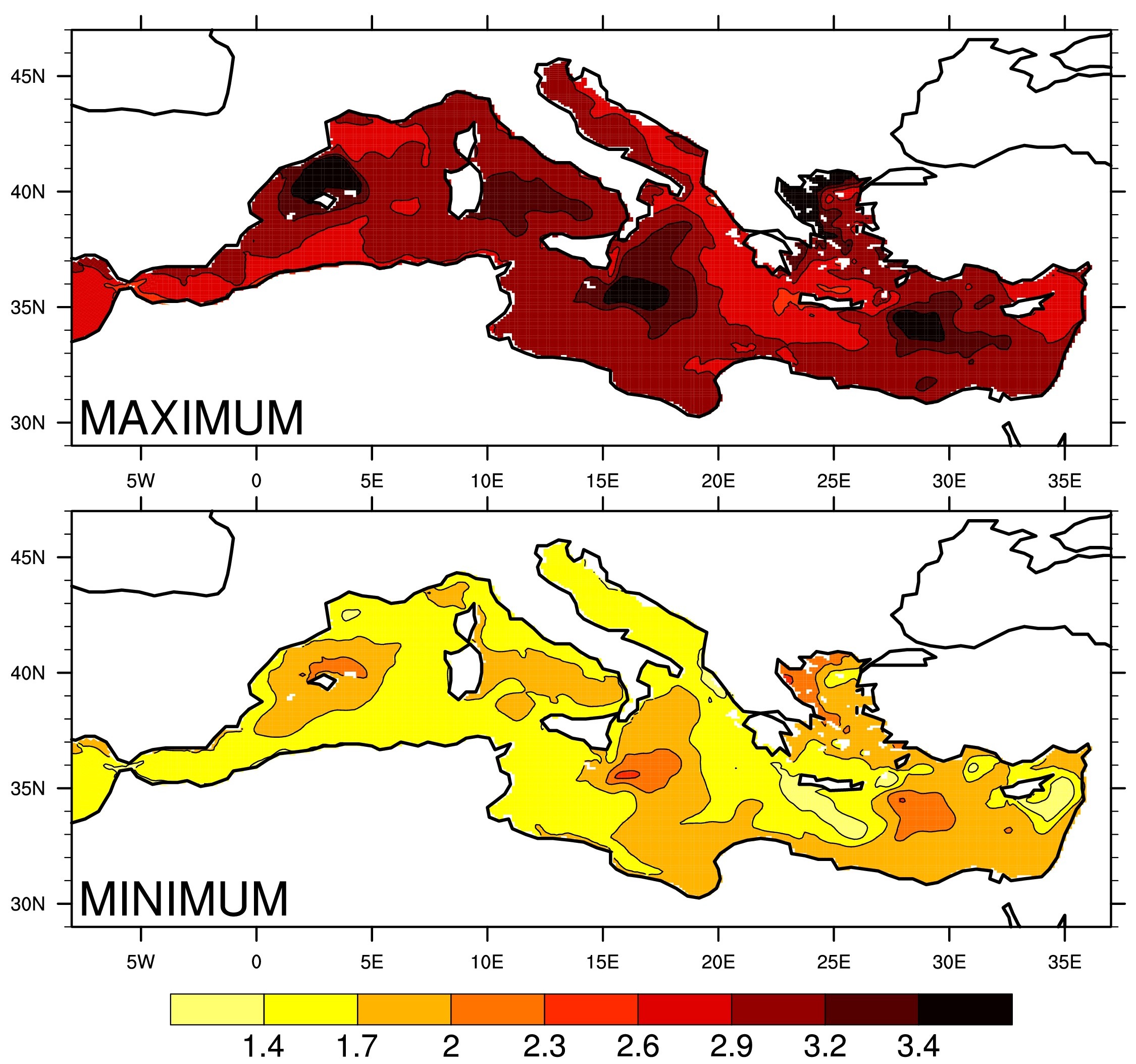

Une étude récente, basée sur un ensemble de six simulations à une échelle de 10 km sur le bassin méditerranéen, a permis d’estimer la sensibilité de la réponse océanique en fonction du scénario socioéconomique et des forçages du modèle régional océanique. Ce dernier intègre les caractéristiques hydrographiques des eaux de l’océan Atlantique qui influencent la mer Méditerranée à travers le détroit de Gibraltar, les apports dessalés de la mer Noire et d’eau douce des rivières, les échanges d’eau et de chaleur avec l’atmosphère. Les simulations (Figure 5) concluent à une augmentation de la température de surface de la mer (jusqu’à 4°C) et de la salinité (entre 0,5 et 0,9 PSU) d’ici la fin du XXIe siècle, l’incertitude étant principalement liée au choix du scénario socio-économique dont dépendent les émissions de GES, mais aussi et surtout à l’évolution des entrées d’eau de l’Atlantique pénétrant par le détroit de Gibraltar. Or celle-ci n’est plus surveillée depuis 2012.

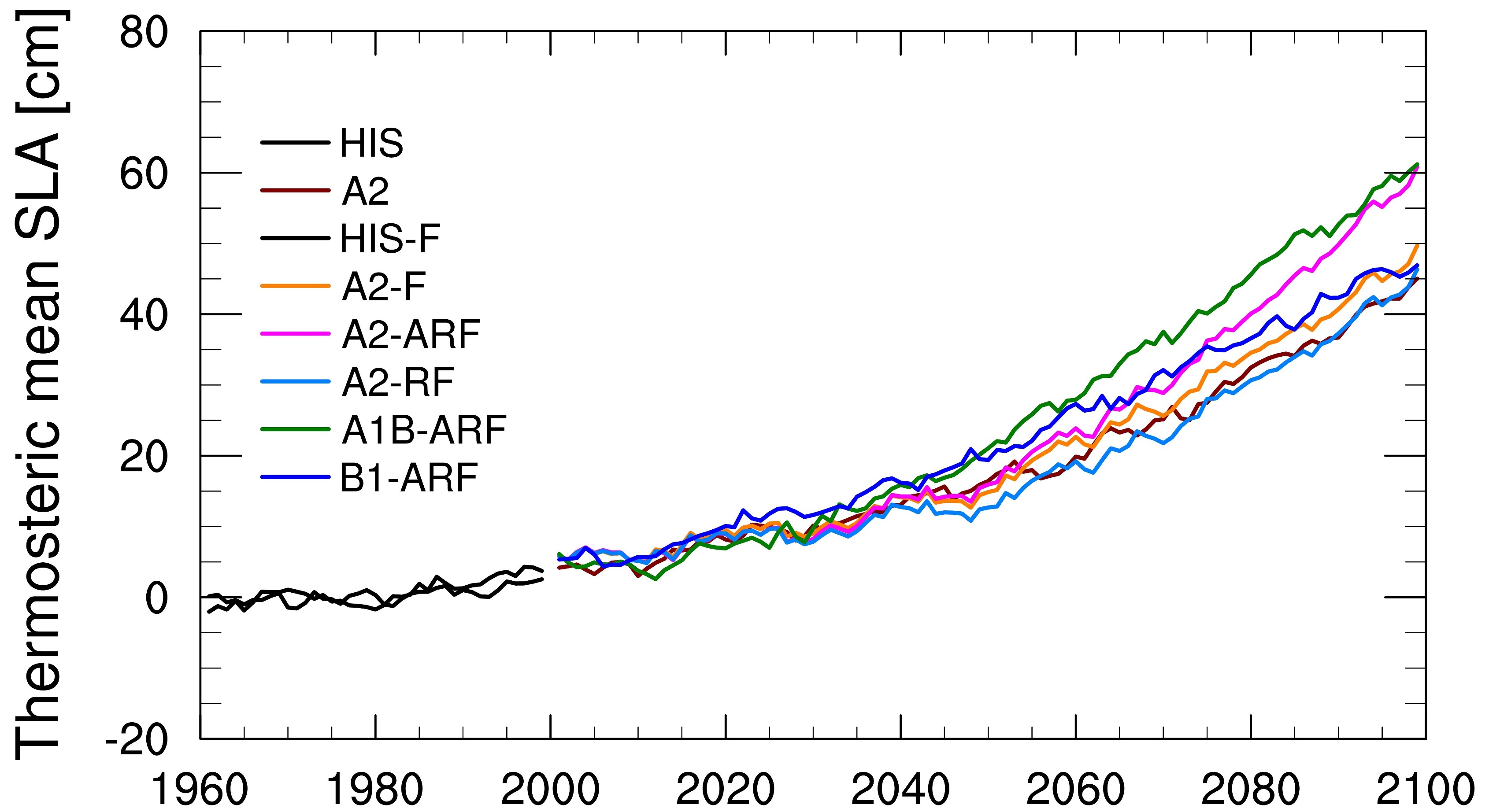

Toutes les simulations mettent en évidence des changements importants et rapides de la circulation thermohaline des deux bassins méditerranéens (oriental et occidental) ; celle-ci deviendrait plus faible, avec une modification de la source d’eau profonde la plus dense en mer Egée, un phénomène appelé “Eastern Mediterranean Transient” qui est actuellement exceptionnel. Des modifications notables au niveau des courants de surface et de la dilatation d’origine thermique de la mer sont également détectées.

L’effet de dilatation thermique seul contribuerait à une hausse du niveau de la mer Méditerranée, comprise entre 45 et 60 cm à la fin du XXIe siècle (Figure 6). Cet effet combiné aux différentes causes d’élévation du niveau global des océans, en premier lieu la fonte des calottes glaciaires, ferait monter le niveau de la mer Méditerranée d’environ 80 cm, ce qui correspondrait à la fourchette haute des projections climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il faut cependant souligner que la contribution de l’augmentation de la fonte des calottes du Groenland et de l’Antarctique reste très incertaine : une augmentation du niveau de la mer de l’ordre de plusieurs mètres n’est pas exclue.

ZOOM 1. Les courants marins de la mer Méditerranée

La Méditerranée fonctionne comme un modèle réduit d’océan : elle transforme l’eau légère de surface en eau dense et profonde sous l’effet des interactions avec l’atmosphère, assurant ainsi la circulation thermohaline. La Méditerranée ne communique avec l’océan ouvert (Atlantique) que par le détroit de Gibraltar large de 15 km et profond de 350 m. Elle perd plus d’eau par évaporation qu’elle n’en reçoit des précipitations et des cours d’eau (fleuves, rivières) : si Gibraltar était fermé, ce qui était le cas il y a 5,5 millions d’années, le niveau de la mer baisserait de 50 cm à 1 m par an. Mais ce déficit est compensé à Gibraltar par l’apport de l’eau provenant de l’océan Atlantique (environ 1 million de m3 par seconde).

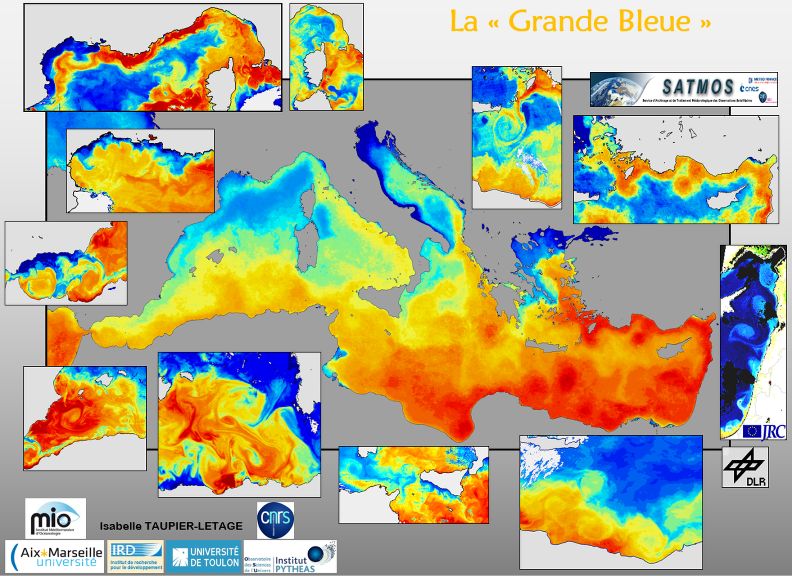

Du fait de la forte évaporation liée au climat méditerranéen, l’eau résidente de la mer est plus dense que celle de l’océan Atlantique qui va ainsi déterminer la circulation et les courants de surface en Méditerranée (Figure 7). En hiver, dans la partie nord des deux bassins, les vents froids et secs (Tramontane, Mistral, Bora, Meltem) refroidissent l’eau de surface venant de l’Atlantique, accroissent sa salinité par évaporation et la mélangent aux couches sous-jacentes : sa densité va augmenter jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se maintenir en surface, provoquant ainsi la formation d’eaux qui coulent à des niveaux intermédiaires (200 à 600 m de profondeur, dans le bassin oriental principalement) et profonds (jusqu’à 3000 m de profondeur). Une partie de ces eaux méditerranéennes va enfin sortir en profondeur à Gibraltar et retourner dans l’océan Atlantique.

Figure 7. Les courants de la mer Méditerranée, révélés par les températures de surface (images satellitales), sont perturbés en permanence par des méandres, des tourbillons, des remontées d’eau froide (upwellings)… La température augmente du bleu au rouge (source : Taupier-Letage et al., 2013)

Figure 7. Les courants de la mer Méditerranée, révélés par les températures de surface (images satellitales), sont perturbés en permanence par des méandres, des tourbillons, des remontées d’eau froide (upwellings)… La température augmente du bleu au rouge (source : Taupier-Letage et al., 2013)

Sommaire du cahier

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse