- 3.94. Le changement climatique sur le littoral régional et en mer

- 3.140. L’acidification de la mer Méditerranée

- 3.185. La vulnérabilité de la côte méditerranéenne en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

- 3.220. Les moyens d’observation en mer

Dans quelle mesure le climat change-t-il sur le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en mer Méditerranée ? Quels sont les impacts sur l’érosion des côtes, la circulation des courants, le niveau et l’acidité de la mer ? Quelle est la vulnérabilité du littoral face au changement climatique et aux activités anthropiques ? Quels sont les moyens d’observations et de surveillance aujourd’hui ? Pour apporter des éléments de réponses, des scientifiques font un état des lieux des connaissances.

3.94. Le changement climatique sur le littoral régional et en mer

Le climat passé, présent et futur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été abordé à l’échelle régionale et locale dans un précédent cahier thématique accessible en ligne. Les connaissances présentées ici concernent les températures de l’air et les précipitations sur le littoral régional, mais aussi la température de surface et le niveau de la mer Méditerranée.

Évolution des températures de l’air et des précipitations en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique s’est déjà traduit par une hausse des températures de l’air, plus marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles de l’air d’environ 0,3°C par décennie. À l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec une hausse de 0,4 à 0,6°C par décennie.

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de jours très chauds (température maximale supérieure à 30°C) et le nombre de nuits tropicales (température minimale supérieure à 20°C) ont augmenté. Par exemple, à Nice-aéroport, dans les années 1960, on enregistrait en moyenne une quinzaine de nuits tropicales par an contre une soixantaine aujourd’hui.

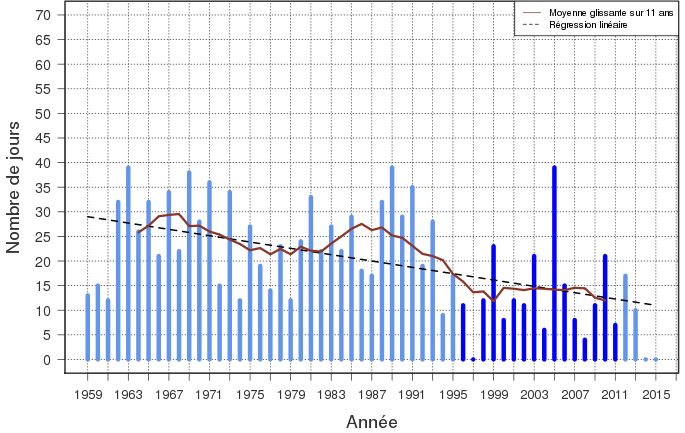

Du fait de la proximité de la mer, le nombre de jours de gel n’est pas très élevé sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a néanmoins diminué en moyenne de 5 à 10 jours depuis 1960 (plus de 15 jours à Fréjus : Figure 3). Au niveau des stations les plus proches de la mer, comme Nice et Toulon, une année sans gel n’est plus rare.

Ces tendances vont se renforcer tout au long du XXIe siècle. Sur la frange littorale, la hausse des températures, selon les scénarios socio-économiques, sera de l’ordre de +2,5 à +5,5°C en été. Dans l’hypothèse la plus pessimiste, vers 2100, le gel sera absent sur l’ensemble des zones littorales de la région et le nombre de jours avec une température supérieure à 25°C augmentera fortement : 60 jours supplémentaires.

Figure 3. Évolution du nombre de jours de gel à Fréjus (source : Météo-France)

Figure 3. Évolution du nombre de jours de gel à Fréjus (source : Météo-France)

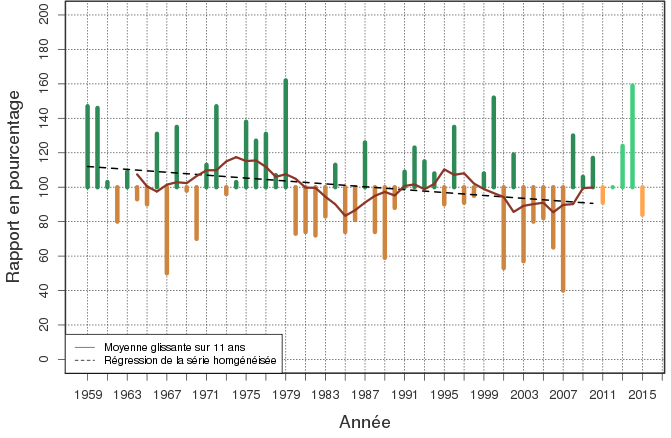

On constate également une évolution des précipitations. Les cumuls annuels de précipitations sont en effet en baisse sur la période 1959-2009 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cependant, ils présentent une très forte variabilité interannuelle, comme l’illustre le graphique du cumul annuel des précipitations à Nice (Figure 4).

Figure 4. Cumul des précipitations à Nice : rapport à la référence 1961-1990 (source : Météo-France)

Figure 4. Cumul des précipitations à Nice : rapport à la référence 1961-1990 (source : Météo-France)

L’année 2007, par exemple, a été très sèche à Nice, avec seulement 40 % du cumul moyen annuel, tandis que l’année 2014 a été exceptionnellement pluvieuse par rapport à la normale, avec un excédent de 60 %.

Cette évolution à la baisse des précipitations est sans doute un signal du changement climatique, mais cela reste encore à préciser, car les tendances ne sont pas toutes statistiquement significatives. À l’échelle saisonnière, la baisse concerne principalement l’été et l’hiver.

Sur la période étudiée, le nombre de jours de fortes pluies (cumul journalier de précipitations supérieur à 10 mm) est en baisse de 2 à 5 jours.

L’étude de l’évolution des précipitations tout au long du XXIe siècle reste un défi majeur pour les climatologues. Néanmoins, des tendances se dessinent sur le bassin méditerranéen (à confirmer selon les résultats des projections climatiques en cours de réalisation) :

- une baisse des précipitations moyennes, visible à partir du milieu du XXIe siècle, avec des périodes de sécheresse plus longues ;

- des épisodes méditerranéens (pluies diluviennes) plus intenses à la fin du XXIe siècle.

La hausse du niveau des mers du globe est principalement due à l’effet de dilatation des océans résultant de l’augmentation de la température de l’eau qui est observée depuis des décennies en Méditerranée : aux îles Medes en Catalogne, par exemple, la température de l’eau gagne +0,04°C par an depuis les années 1970. Grâce aux progrès instrumentaux, les scientifiques constatent également un réchauffement de l’eau profonde (+0,001°C par an). L’élévation du niveau moyen de la mer Méditerranée, ces 30 dernières années à Marseille, est d’environ 2,6 mm par an.

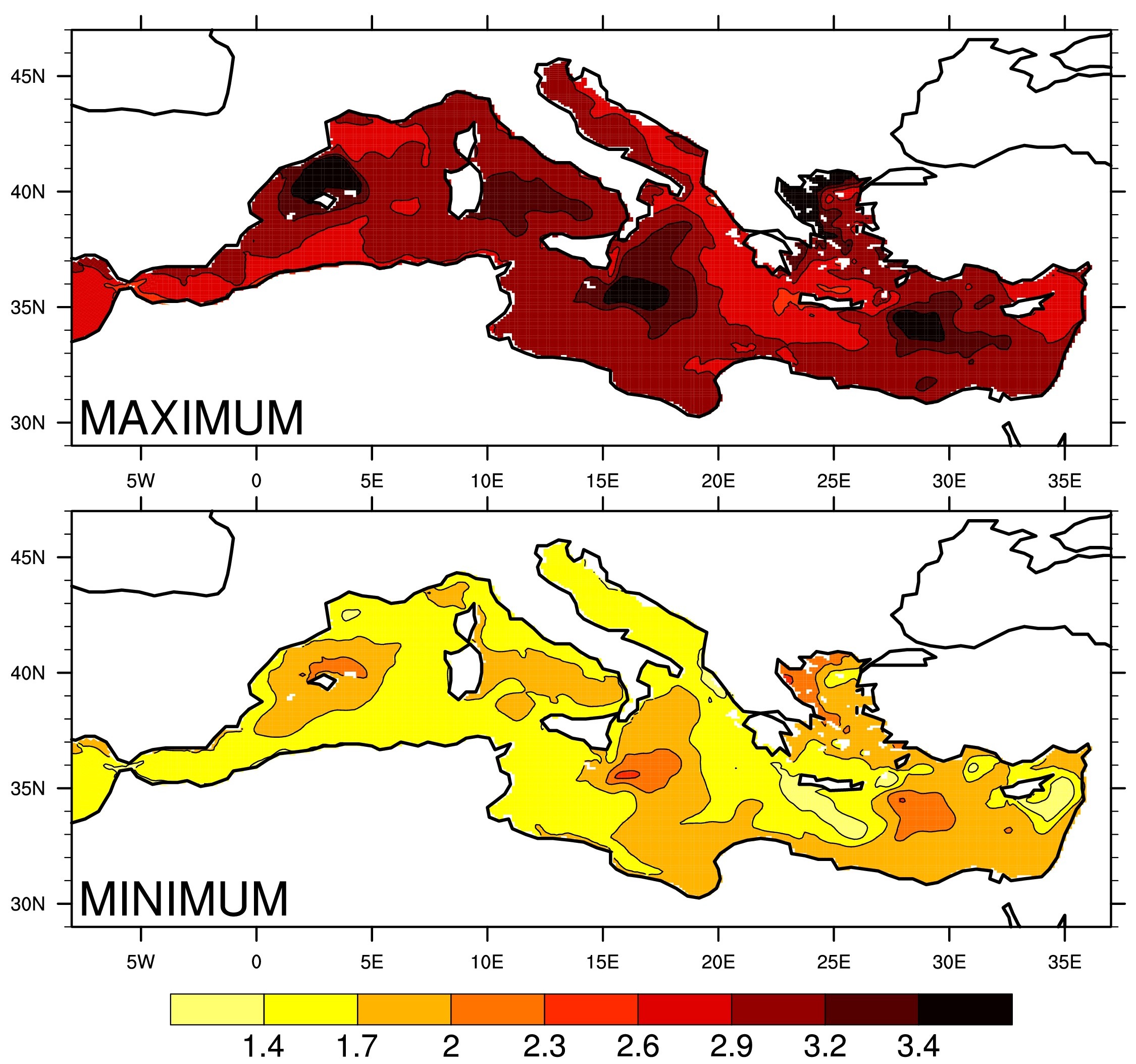

Une étude récente, basée sur un ensemble de six simulations à une échelle de 10 km sur le bassin méditerranéen, a permis d’estimer la sensibilité de la réponse océanique en fonction du scénario socioéconomique et des forçages du modèle régional océanique. Ce dernier intègre les caractéristiques hydrographiques des eaux de l’océan Atlantique qui influencent la mer Méditerranée à travers le détroit de Gibraltar, les apports dessalés de la mer Noire et d’eau douce des rivières, les échanges d’eau et de chaleur avec l’atmosphère. Les simulations (Figure 5) concluent à une augmentation de la température de surface de la mer (jusqu’à 4°C) et de la salinité (entre 0,5 et 0,9 PSU) d’ici la fin du XXIe siècle, l’incertitude étant principalement liée au choix du scénario socio-économique dont dépendent les émissions de GES, mais aussi et surtout à l’évolution des entrées d’eau de l’Atlantique pénétrant par le détroit de Gibraltar. Or celle-ci n’est plus surveillée depuis 2012.

Toutes les simulations mettent en évidence des changements importants et rapides de la circulation thermohaline des deux bassins méditerranéens (oriental et occidental) ; celle-ci deviendrait plus faible, avec une modification de la source d’eau profonde la plus dense en mer Egée, un phénomène appelé “Eastern Mediterranean Transient” qui est actuellement exceptionnel. Des modifications notables au niveau des courants de surface et de la dilatation d’origine thermique de la mer sont également détectées.

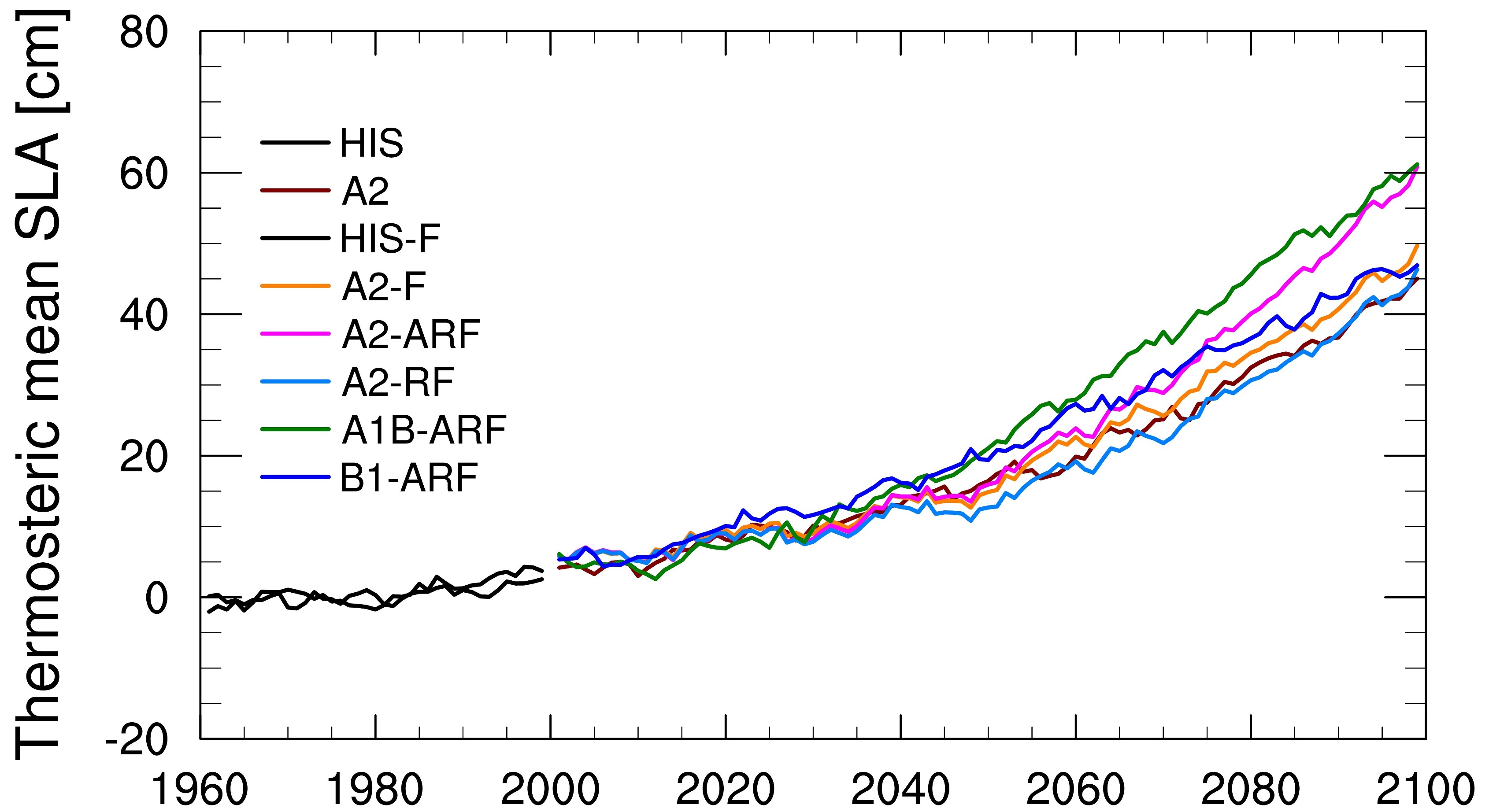

L’effet de dilatation thermique seul contribuerait à une hausse du niveau de la mer Méditerranée, comprise entre 45 et 60 cm à la fin du XXIe siècle (Figure 6). Cet effet combiné aux différentes causes d’élévation du niveau global des océans, en premier lieu la fonte des calottes glaciaires, ferait monter le niveau de la mer Méditerranée d’environ 80 cm, ce qui correspondrait à la fourchette haute des projections climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il faut cependant souligner que la contribution de l’augmentation de la fonte des calottes du Groenland et de l’Antarctique reste très incertaine : une augmentation du niveau de la mer de l’ordre de plusieurs mètres n’est pas exclue.

ZOOM 1. Les courants marins de la mer Méditerranée

La Méditerranée fonctionne comme un modèle réduit d’océan : elle transforme l’eau légère de surface en eau dense et profonde sous l’effet des interactions avec l’atmosphère, assurant ainsi la circulation thermohaline. La Méditerranée ne communique avec l’océan ouvert (Atlantique) que par le détroit de Gibraltar large de 15 km et profond de 350 m. Elle perd plus d’eau par évaporation qu’elle n’en reçoit des précipitations et des cours d’eau (fleuves, rivières) : si Gibraltar était fermé, ce qui était le cas il y a 5,5 millions d’années, le niveau de la mer baisserait de 50 cm à 1 m par an. Mais ce déficit est compensé à Gibraltar par l’apport de l’eau provenant de l’océan Atlantique (environ 1 million de m3 par seconde).

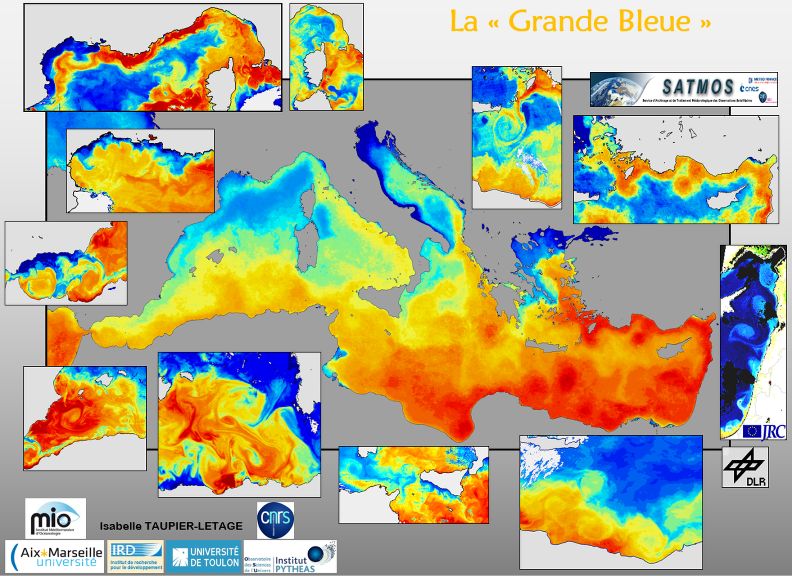

Du fait de la forte évaporation liée au climat méditerranéen, l’eau résidente de la mer est plus dense que celle de l’océan Atlantique qui va ainsi déterminer la circulation et les courants de surface en Méditerranée (Figure 7). En hiver, dans la partie nord des deux bassins, les vents froids et secs (Tramontane, Mistral, Bora, Meltem) refroidissent l’eau de surface venant de l’Atlantique, accroissent sa salinité par évaporation et la mélangent aux couches sous-jacentes : sa densité va augmenter jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se maintenir en surface, provoquant ainsi la formation d’eaux qui coulent à des niveaux intermédiaires (200 à 600 m de profondeur, dans le bassin oriental principalement) et profonds (jusqu’à 3000 m de profondeur). Une partie de ces eaux méditerranéennes va enfin sortir en profondeur à Gibraltar et retourner dans l’océan Atlantique.

Figure 7. Les courants de la mer Méditerranée, révélés par les températures de surface (images satellitales), sont perturbés en permanence par des méandres, des tourbillons, des remontées d’eau froide (upwellings)… La température augmente du bleu au rouge (source : Taupier-Letage et al., 2013)

Figure 7. Les courants de la mer Méditerranée, révélés par les températures de surface (images satellitales), sont perturbés en permanence par des méandres, des tourbillons, des remontées d’eau froide (upwellings)… La température augmente du bleu au rouge (source : Taupier-Letage et al., 2013)

3.140. L’acidification de la mer Méditerranée

Les mers et les océans absorbent environ le quart du CO2 rejeté dans l’atmosphère par les activités humaines. Cela permet de modérer le changement climatique, mais entraîne un bouleversement de la chimie de l’eau de mer et notamment une augmentation de son acidité. L’acidification des océans décrit en fait de multiples changements : augmentation de la concentration en CO2 et en carbone inorganique dissous, diminution du pH (correspondant à une augmentation d’acidité) et de la concentration en ions carbonates.

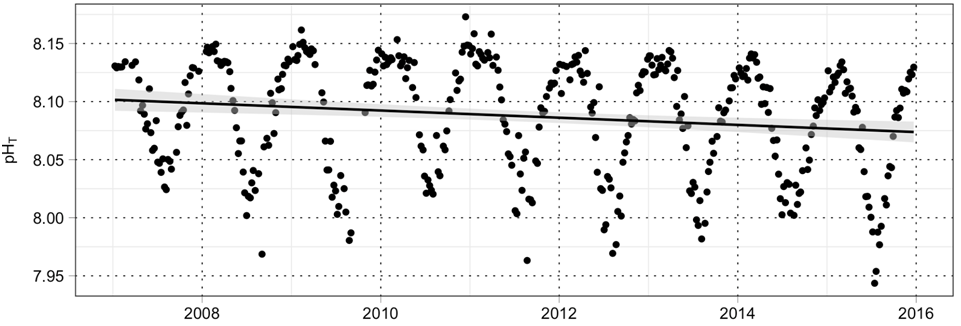

La mer Méditerranée ne fait pas exception. Par exemple, les mesures hebdomadaires réalisées dans la rade de Villefranche-sur-Mer depuis 2007 montrent sans ambiguïté la diminution du pH (Figure 8). La diminution est de 0,028 unités par décennie, ce qui est comparable à ce qui est mesuré dans d’autres régions du monde. On estime que l’acidité a augmenté d’environ 30 % depuis le début de la révolution industrielle et qu’elle pourrait tripler d’ici 2100, en fonction de l’évolution future des émissions de CO2.

Figure 8. Évolution du pH en surface, exprimé sur l’échelle totale, à l’entrée de la rade de Villefranche-sur-Mer18 (source : Kapsenberg et al., 2016)

Figure 8. Évolution du pH en surface, exprimé sur l’échelle totale, à l’entrée de la rade de Villefranche-sur-Mer18 (source : Kapsenberg et al., 2016)

Les impacts de l’acidification sont variables car les organismes marins ont des sensibilités différentes. Plusieurs organismes planctoniques sont affectés, ce qui suggère que la chaîne alimentaire méditerranéenne pourrait être altérée dans le futur. Des organismes planctoniques sont des proies indispensables pour certaines larves de poissons d’intérêt commercial : une diminution de leur abondance aurait donc des conséquences sur la pêche. La plupart des organismes qui ont un squelette (coraux) ou une coquille (huîtres, moules) calcaire sont plus sensibles que d’autres, comme, par exemple, les bactéries et les virus.

Le réchauffement de la mer Méditerranée aura vraisemblablement des conséquences plus rapides et plus dramatiques que l’acidification. C’est notamment le cas pour les gorgones, qui ont subi des épisodes de mortalité massive lors de pics de températures.

C’est également le cas pour les mollusques bivalves d’intérêt aquacole, secteur qui représente une source de revenus, d’emploi et de nourriture importante. Il a été montré qu’une augmentation de 3°C au-dessus du maximum estival de température conduit à une mortalité de 100 % des moules méditerranéennes.

Mieux appréhender la vulnérabilité du littoral méditerranéen, aujourd’hui et demain, est indispensable en vue de protéger les côtes sableuses et rocheuses de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais avant d’évoquer les processus d’érosion susceptibles d’évoluer dans un contexte de changement climatique, il est important de comprendre les processus physiques qui régissent la houle et les phénomènes de submersion.

3.185. La vulnérabilité de la côte méditerranéenne en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

La houle et les phénomènes de submersion sur la côte méditerranéenne

Le littoral méditerranéen présente des caractéristiques très variées : grandes plages sableuses, du delta du Rhône au Roussillon ; côtes majoritairement rocheuses avec des « plages de poche », délimitées par des caps, en Provence-Côte d’Azur et Roussillon. La topographie des fonds marins est également très variée, avec la présence d’un plateau continental et de fonds lentement variables dans le golfe du Lion, et de pentes abruptes et d’îles en Provence-Côte d’Azur. Ces régions sont balayées par des vents forts de secteur nord à ouest, le Mistral ou la Tramontane, par conditions anticycloniques, et des vents d’est à sud-est, souvent associés à des conditions dépressionnaires et un temps pluvieux. Les conditions de houle à la côte vont dépendre de l’intensité du vent, de sa direction et de la distance sur laquelle le vent souffle sans rencontrer d’obstacles (fetch). Plus le vent est fort et plus il souffle sur une longue distance, plus la houle provenant du large sera grosse et de période élevée. Cette houle subit, en s’approchant de la côte, un ensemble de transformations (Zoom 2) qui contrôlent l’énergie qui va finalement impacter le littoral.

En mer Méditerranée, le marnage est faible, de l’ordre de 20 cm. Les effets de variations de pression atmosphérique peuvent être beaucoup plus significatifs avec des décotes de 30 cm par conditions anticycloniques combinées à des vents de terre, et à des surcotes de 1 m par conditions dépressionnaires généralement associées à de forts vents marins. Une surcote est un facteur déterminant qui aggrave les impacts des tempêtes sur le rivage. En période de surcote, la houle est moins dissipée par les effets du fond et atteint la côte avec d’autant plus d’énergie. En outre, le niveau d’eau étant plus haut, plages et ouvrages sont beaucoup plus vulnérables. L’ensemble des forçages (vent, houle, niveau moyen) qui se conjuguent défavorablement provoque des évènements de submersion destructeurs lors des tempêtes.

Pour simuler les conditions de houle à la côte (hauteur significative et direction), une modélisation de la propagation de la houle, tenant compte de la présence de bathymétries variables et de courants, est nécessaire. La hauteur d’eau le long du littoral est également un paramètre déterminant qu’il faut connaitre, d’une part pour une bonne prévision des conditions de houle à la côte et d’autre part pour mieux estimer les risques de submersion. Les surcotes marines, dont une partie significative est associée aux conditions barométriques, peuvent être plus importantes sur les plages exposées aux houles frontales et au vent de mer. Ces surcotes peuvent avoir également un effet significatif sur les inondations (épisodes de pluie le plus souvent associés à des régimes dépressionnaires), empêchant les fleuves côtiers de se déverser normalement en mer à cause de la réduction de la pente des écoulements.

L’évolution du climat au cours du XXIe siècle jouera un rôle déterminant sur la formation de la houle et des phénomènes de submersion. La hausse du niveau de la mer et la fréquence des événements extrêmes seront, par exemple, des facteurs à surveiller.

ZOOM 2. La houle, une onde de gravité

La houle est générée par l’action du vent sur la surface de la mer. Sous l’effet de la gravité, les ondulations de la surface libre produites par le vent au large peuvent se propager sur de très grandes distances et traverser les océans. Les conditions de propagation de la houle évoluent en fonction des variations bathymétriques ou de courants. Elle est réfractée ou diffractée, c’est-à-dire qu’elle change de direction, ou encore réfléchie. Certaines parties de la côte sont alors abritées comme, par exemple, les fonds de baie, ou, au contraire, exposées par focalisation de son énergie au-dessus de hauts-fonds ou au voisinage de caps. Une partie de son énergie peut également être réfléchie par une variation abrupte de la profondeur d’eau (hauts-fonds rocheux, falaises, ouvrages de protection, etc.). À l’approche de la côte, les mouvements d’oscillation induits au fond conduisent à une dissipation accrue, en particulier sur les fonds rugueux (fonds escarpés, présence d’herbiers, etc.). La houle est d’autant plus dissipée à la côte qu’elle s’est propagée longtemps par faible profondeur d’eau (ordre de la dizaine de mètres).

L’érosion des plages de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Globalement, les plages de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur s’organisent selon deux environnements aux réponses morpho-sédimentaires différentes :

- les plages exposées à la houle du delta du Rhône (Camargue) connaissent une érosion généralisée (moins 2 m par an) due à un déplacement latéral des sables. Par exemple, les sables arrachés aux Saintes- Maries-de-la-Mer sont transportés par les courants vers le fond du golfe de Beauduc. Aujourd’hui, après 30 ans d’enrochements des plages, le bilan est mitigé. Le village des Saintes-Maries-de-la-Mer a été sauvé par ces pratiques, mais celles-ci accentuent l’érosion dans les zones limitrophes et, dans certains cas, les épis édifiés n’ont servi à rien ;

- à l’est de Fos-sur-Mer, les plages protégées de la houle par des pointements rocheux sont généralement de petites dimensions sur la Côte Bleue, dans les Calanques, les Maures, l’Esterel et sur la Côte d’Azur, sauf au tombolo de Giens, dans le golfe des Lérins et la baie des Anges. L’érosion domine avec des vitesses de recul généralement comprises entre 10 et 30 cm par an, mais elles varient aussi en fonction des pratiques de génie côtier. Ainsi, les plages des Alpes-Maritimes sont artificiellement stabilisées grâce à des rechargements sédimentaires, contrairement aux autres zones.

À l’avenir, ces deux types d’environnements montreront des réactions différentes face au recul du rivage et aux submersions marines en lien avec le changement climatique. Au cours du XXIe siècle, l’augmentation de la force et/ou la fréquence des tempêtes n’est pas encore établie, alors qu’une accélération de la montée du niveau de la mer est attendue. Les plages de Camargue en érosion possèdent suffisamment d’espace pour reculer et le rivage se positionnera en arrière, à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, si la fourniture en sable est suffisante. Les autres plages de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur disposent généralement d’une zone de repli réduite ou inexistante (photo 3), et leur recul, suite à la montée du niveau de la mer, se soldera par une disparition lente et progressive si la situation topographique et urbaine actuelle perdure.

Photo 3. Une plage (adossée et bloquée par un muret) le long de la côte de l’Estérel menacée de disparition suite à la montée de la mer (©François Sabatier)

Photo 3. Une plage (adossée et bloquée par un muret) le long de la côte de l’Estérel menacée de disparition suite à la montée de la mer (©François Sabatier)

Les effets du changement climatique ne se font pas encore ressentir sur les plages de la région, mais, à l’avenir, ils joueront un rôle majeur sur des rivages déjà fragilisés à cause d’un déficit sédimentaire qui dure depuis des siècles. L’ensemble des actions humaines sur les bassins-versants qui ne livrent plus suffisamment de sables aux plages en est la cause, ainsi que la construction d’enrochements mal conçus dont les effets secondaires apparaissent à long terme. Aussi, il convient de mettre en place des systèmes d’observations des plages afin de constituer un socle de connaissances indispensable aux générations futures qui devront relever le défi du maintien des plages pour lesquelles les services environnementaux présentent des enjeux touristiques vitaux pour la région.

Érosion des côtes rocheuses et risques associés pour les usagers

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un tiers de la population vit sur 10 % du littoral méditerranéen et près de 40 % des côtes sont artificialisées. Cette pression démographique tend à s’accroitre et prend la forme d’une densification urbaine. Dans ce contexte, les phénomènes naturels, tels que les éboulements de falaises, font peser un risque croissant sur les riverains et/ou les usagers. En effet, des éboulements ont causé des accidents mortels ces dernières années qui concernent essentiellement des zones non urbanisées, faisant l’objet d’une fréquentation récréative (baignade, promenade). Pour éviter les accidents, la puissance publique a restreint l’accès aux secteurs les plus à risques, mais les usagers ne respectent pas toujours les interdictions.

Les processus d’érosion sont aujourd’hui mieux connus. Trois principales actions conditionnent l’érosion des côtes rocheuses : la morphologie des reliefs, les propriétés intrinsèques de la roche et l’action des forçages météo-climatiques (précipitations, embruns, action des vagues, gel-dégel, etc.). Au regard des variations passées et actuelles de ces forçages, l’intensité et la fréquence de l’érosion varient dans le temps.

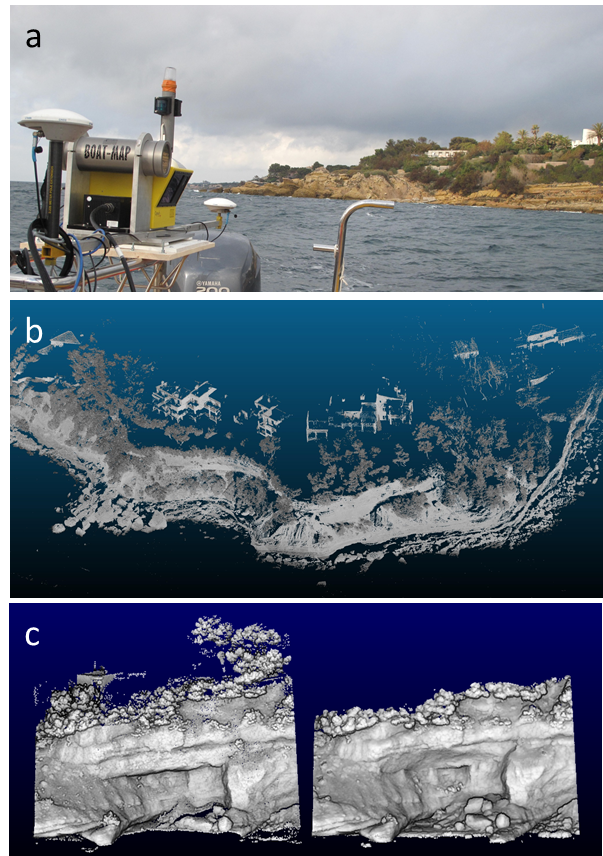

Des travaux récents ont permis de caractériser l’ampleur de l’érosion aux échelles annuelles et plurimillénaires (Holocène), et même au cours du Quaternaire. Or la caractérisation de l’érosion selon les variations climatiques passées est l’une des clés pour mieux comprendre les phénomènes associés au changement climatique (intégration de l’impact de l’élévation du niveau marin, par exemple). À l’échelle annuelle, dans un contexte de faible activité gravitaire (avec un recul moyen des falaises d’environ 1 cm.an-1), des levés LIDAR embarqués sur un bateau ont permis de quantifier, à une résolution centimétrique, l’érosion des falaises sur une portion de la Côte Bleue (Figure 9). Ce travail a souligné l’influence de la saisonnalité typiquement méditerranéenne (tempêtes hivernales et précipitations automnales) sur l’occurrence de petits effondrements (volume ≤ 1m3).

Figure 9. Quantification de l’érosion sur les falaises

côtières de Carry-le-Rouet : (a) LIDAR embarqué sur

bateau, (b) nuage de points issu du levé LIDAR, (c) analyse différentielle entre deux levés LIDAR (source : BRGM)

Figure 9. Quantification de l’érosion sur les falaises

côtières de Carry-le-Rouet : (a) LIDAR embarqué sur

bateau, (b) nuage de points issu du levé LIDAR, (c) analyse différentielle entre deux levés LIDAR (source : BRGM)

De même, à l’échelle séculaire, la tendance évolutive de la côte régionale depuis le XXe siècle serait principalement régie par l’action des forçages annuels. Les précipitations généreraient une érosion totale légèrement plus importante sous forme de chutes de blocs et de reprises des glissements de terrain préexistants, alors que l’action des tempêtes engendrerait une érosion plus localisée en incisant l’intérieur des criques et des sous-cavages (creusements de la partie inférieure du front de la falaise). Toutefois, l’ampleur de cette érosion reste relativement faible (vitesse de l’ordre du mm à quelques cm par an) et s’apparenterait plutôt à la production d’évènements précurseurs (« bruit de fond ») qu’à une rupture plus conséquente des milieux rocheux. Ainsi, à l’échelle des temps courts (annuelle, séculaire), les falaises littorales subiraient plutôt une phase de dégradation préparant l’occurrence des futures instabilités gravitaires qui seraient bien plus conséquentes.

L’action des prochaines tempêtes aux échelles pluriséculaires à millénaires sera déterminante. En effet, à l’échelle plurimillénaire, la dernière transgression marine (envahissement durable du littoral par la mer), associée à des tempêtes avec surcotes exceptionnelles, aurait provoqué une érosion significative de la côte régionale déjà altérée par des processus subaériens (actions mécaniques, physico-chimiques et biologiques). Cette double action aurait favorisé la création de plates-formes marines larges de plusieurs dizaines de mètres (Figure 10) et le déplacement de blocs de 33 tonnes.

Vu l’ampleur de ce type de tempêtes et compte tenu de l’élévation du niveau marin (Cf. §3.1) et de l’amplification encore incertaine mais probable des tempêtes, il sera essentiel d’intégrer l’impact potentiel des futurs forçages marins dans les problématiques d’aménagement du territoire et de gestion intégrée des risques côtiers.

Des côtes rocheuses fragilisées par les activités anthropiques

Dans les zones urbanisées exposées aux éboulements, des travaux de purge ou de confortement sont généralement privilégiés par les collectivités territoriales. Ces travaux spécifiques sont réalisés, au cas par cas, en fonction des situations de danger. Le recours à ces travaux soulève néanmoins la question de leur coût et de leur durabilité. Les différents gestionnaires publics se trouvent aujourd’hui partagés entre un héritage technocentré, favorisant les aménagements lourds pour la protection, et un glissement progressif vers des stratégies de prévention plus environnementales (loi Barnier 1995, loi Bachelot 2003…).

La tempête Xynthia, sa médiatisation et ses rebondissements contentieux ont accéléré le mouvement en faveur du retrait stratégique et de la relocalisation des biens et des personnes (Stratégie nationale de gestion du trait de côte, 2012). Mais l’écart est aujourd’hui immense entre l’intention du législateur et l’acceptation des collectivités territoriales et des populations locales. Une récente enquête sociologique inscrite au projet VALSE, menée sur la Côte Bleue, mesure l’ampleur d’un tel écart. Elle souligne la forte demande des riverains souhaitant que les travaux de renforcement des falaises soient financés par la puissance publique dans une logique de protection des biens et des personnes vis-à-vis d’un risque considéré naturel. Or, le croisement interdisciplinaire des analyses géologiques et sociologiques identifie des facteurs anthropiques d’aggravation de l’érosion et des éboulements. L’apport d’eau douce pluviale et d’écoulements tend à favoriser la dégradation des falaises pouvant produire une rupture susceptible de provoquer un effondrement. Ce phénomène est accentué par l’apport d’eau d’origine anthropique en surface ou à faible profondeur (arrosage, fuites de piscines ou de canalisations). L’enquête confirme d’ailleurs la forte présence de piscines et de systèmes d’arrosage automatique dans ces quartiers de villas de standing aux jardins verdoyants. En effet, sur ce territoire, comme dans de nombreuses communes de la région, les riverains installés à proximité des falaises littorales appartiennent principalement aux classes sociales aisées (photo 4). Un tel constat fait écho aux analyses juridiques questionnant le principe d’égalité des politiques de prévention des risques et explorant une possible « règle d’équité prenant en compte la capacité financière réelle du propriétaire ».

Photo 4. Exemple d’urbanisation de type villa individuelle avec piscine sur les falaises côtières du littoral de la Côte Bleue (©Cécila Claeys)

Photo 4. Exemple d’urbanisation de type villa individuelle avec piscine sur les falaises côtières du littoral de la Côte Bleue (©Cécila Claeys)

ZOOM 3. Suivi et capitalisation des impacts des tempêtes à travers le « Réseau Tempête»

En 2014, un inventaire historique des tempêtes majeures qui ont affecté le littoral régional a été établi par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en partenariat avec la DREAL PACA. Les informations ont été centralisées dans une base de données consultable sur le site de l’Observatoire Régional des Risques Majeurs en Provence- Alpes-Côte d’Azur (ORRM). Cette base de données permet de stocker des informations sur l’historique des tempêtes passées et offre un support pour améliorer le retour d’expériences. Plate-forme de mutualisation et de diffusion de l’information, elle constitue ainsi la brique élémentaire d’un réseau d’acteurs à même de rassembler et de capitaliser les données sur les futures tempêtes qui vont affecter le littoral régional.

Au cours de l’année 2016, dans le cadre de l’ORRM, la préfiguration d’un « Réseau Tempête » a été réalisée en associant les acteurs locaux de la gestion des territoires littoraux. Des outils d’animation ont été développés par le BRGM pour fixer un cadre technique pour l’acquisition de

mesures post-tempêtes à travers un protocole d’activation automatique. Ce dernier repose sur l’interrogation de modèles de prévisions de vagues implémentés sur la Méditerranée occidentale, et un protocole de capitalisation via la base de données disposant d’un outil de saisie en ligne des informations. Le réseau est ouvert à tout partenaire souhaitant participer à la surveillance de son territoire d’intérêt dans une perspective de mutualisation des données et de développement d’une expertise partagée sur les risques côtiers à l’échelle régionale.

Avec ce réseau régional de surveillance des tempêtes, les acteurs locaux, gestionnaires, décideurs et scientifiques disposent d’une infrastructure pérenne d’acquisition et de capitalisation des données qui caractérisent ces phénomènes dont l’importance, en termes de submersion marine et d’érosion côtière, est attendue croissante au cours du XXIe siècle, en raison de l’élévation du niveau de la mer en lien avec le changement climatique global.

3.220. Les moyens d’observation en mer

Le changement climatique que nous connaissons actuellement est un processus rapide à l’échelle des temps géologiques, mais relativement lent à l’échelle d’une vie humaine. Pour évaluer son ampleur, les scientifiques ont besoin de séries d’observations enregistrées sur de longues périodes. Afin de suivre l’évolution du climat et ses effets locaux, il est en effet nécessaire de s’appuyer sur des historiques de données d’au moins deux décennies qui permettent de s’affranchir des phénomènes météorologiques présentant des oscillations à l’échelle pluriannuelle. On peut citer, par exemple, l’alternance El Niño et La Niña qui se répète tous les 5 à 10 ans, et qui empêche donc de détecter une tendance au réchauffement avec des séries de longueur inférieure à deux cycles. Il est donc important de disposer d’un réseau de mesures dense et efficace, pérenne, assurant une collecte continue de données hydrologiques, hydrographiques et biologiques à une fréquence (journalière, hebdomadaire…) adaptée aux phénomènes étudiés.

Et c’est là que le bât blesse, en particulier en mer et sur le littoral, car cette collecte de données s’avère très exigeante. En premier lieu se posent des contraintes opérationnelles et techniques : il faut mobiliser du personnel et du matériel dédié (instruments de mesures) par tous les temps et toute l’année. L’observation systématique des événements extrêmes (tempêtes, par exemple) permet de préciser leur fréquence d’occurrence et leur intensité qui évolueront peut-être en fonction des effets du changement climatique. Ce sont ces événements extrêmes qui imposent les plus lourdes contraintes techniques, car la résistance et la fiabilité des instruments de mesure sont mises à rude épreuve. La technologie évolue, mais le matériel s’use vite en mer et doit être régulièrement réparé ou remplacé. Lors de son remplacement, une inter-calibration est indispensable afin que les variations enregistrées ne dépendent pas du type de capteur ou de mesures biaisées. À ces contraintes techniques s’ajoutent les contraintes institutionnelles : le déploiement d’un réseau de mesures nécessite le soutien de financements publics pour assurer la maintenance du matériel, la collecte et la diffusion des données, la pérennité du système, l’indépendance vis-à-vis d’intérêts particuliers. Ce type d’investissement, pourtant indispensable, est difficile à justifier pour une entreprise privée, car il n’apporte pas de bénéfices à court ou moyen terme. Aujourd’hui, c’est malheureusement aussi le cas pour les organismes publics qui hésitent à investir dans des dispositifs qui ne fourniront des données exploitables pour suivre l’évolution du climat qu’après une période de 20 ans de mesures. En conséquence, les sites d’observation du milieu marin sont encore rares. Heureusement, les progrès technologiques permettent maintenant de multiplier les observations autonomes sur plusieurs types de plates-formes : mouillages, gliders (planeurs sous-marins), profileurs ARGO (flotteurs dérivants en subsurface qui permettent une vision 3D de la mer en réalisant des mesures de salinité et de température), navires d’opportunité. En mer Méditerranée, où il est important de surveiller les bassins oriental et occidental pour mieux comprendre les interactions, des sites sont équipés pour effectuer des mesures locales (température de la mer, évolution du pH…). Des observations sont réalisées à Marseille et Villefranche-sur-Mer, deux sites appartenant à des réseaux d’observation nationaux. Sur les 50 dernières années, elles ont permis de détecter sans équivoque une augmentation de la température des eaux superficielles, ainsi qu’un changement de saisonnalité, avec des étés plus précoces et souvent plus longs. Plus récemment, elles semblent suggérer une diminution du pH des eaux de surface. Au niveau biologique, elles sont beaucoup plus variables et donc plus difficiles à interpréter. Elles révèlent des changements dans la composition des communautés de plancton (dérivant au gré des courants marins), mais il ne se dégage pas de tendance nette à l’augmentation ou à la diminution du nombre des organismes.

ZOOM 4. Plongée scientifique : un développement nécessaire pour le littoral et la zone côtière

L’exploitation des fonds océaniques s’intensifie aujourd’hui, particulièrement en zone côtière. Les impacts des nouveaux usages (exploitation de granulats, fixations d’éoliennes en mer, développement d’infrastructures de forage, etc.) s’ajoutent aux impacts des effluents, polluants et macro-déchets d’origine terrestre. L’amélioration des connaissances du milieu marin est essentielle pour mettre en place une « économie bleue » (volet maritime de la stratégie Europe 2020), associant la recherche et l’innovation technologique, l’utilisation durable des ressources, la compétitivité et la création d’emplois en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive.

Les capteurs installés sur des engins autonomes à large rayon d’action ont permis des progrès significatifs pour cartographier, mesurer et comprendre les environnements marins. Leur utilisation est plus limitée sur le littoral et dans les eaux côtières, zones les plus sensibles aux pressions et aux effets des changements climatiques, et où vit la majeure partie de la biodiversité aujourd’hui menacée. Pour la plongée à caractère scientifique (photo 5), la gamme de profondeur de ces zones est la plus utilisée. Le développement des systèmes de surveillance intelligents s’appuie sur les compétences des chercheurs en matière de plongée et les nouvelles technologies.

Les méthodes de suivi par télédétection ou réalisées à la surface représentent aussi une part significative de notre connaissance du milieu marin, surtout sur les 15 à 20 premiers mètres. L’utilisation de capteurs immergés apporte aussi un complément de connaissances indispensables à une description plus réaliste de ce milieu en 3D. L’observation, l’expérimentation, la maintenance, la récupération ou le remplacement des capteurs immergés rendent incontournable l’intervention des plongeurs. En effet, ces capteurs ne peuvent pas toujours se substituer à l’homme et une partie complémentaire de l’expertise, principalement dans le domaine des sciences de la vie, s’effectue obligatoirement en plongée : recherche de nouvelles ressources, recensements d’espèces, cartographie d’habitats, expertise de l’état écologique d’un milieu ou de l’effet de mesures compensatoires ou d’évitement d’impacts. Par ailleurs, la taille des objets pertinents en biologie et en écologie est souvent inférieure à la résolution spatiale des images acquises par télédétection.

En France, le cadre juridique de la plongée scientifique est fixé par la loi (décret n°2011-45 du 11 janvier 2011). Il impose le Certificat d’aptitude à l’hyperbarie. Il définit les matériels, types de plongée, risques, normes de sécurité, rôles, responsabilités, aptitudes et formation pour la pratique de toute plongée réalisée dans le cadre des institutions de recherche. Le décret instaure 4 classes de plongeurs limitées par une profondeur maximale (12, 30, 50 et > 50 m). Tout plongeur scientifique est astreint aux dispositions qui concernent la formation, l’encadrement, les équipements, comme la pratique des opérations de plongée ou le suivi médical. Les standards de formation français ont servi de base à l’établissement des standards européens. La plongée scientifique demande des infrastructures et la mise en place de nouveaux moyens d’investigation en plongée dans des zones plus profondes. Le développement des recycleurs et des mélanges gazeux, tout en augmentant la sécurité permettra des interventions dans la zone des 100 m. Il est intéressant de noter que nous en savons moins sur les fonds marins que sur le sol de la lune : au-delà de 200 m de profondeur, moins de 10 % du relief des fonds marins est connu, selon l’Organisation hydrographique internationale.

Photo 5. Prélèvement de pontes de gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Photo 5. Prélèvement de pontes de gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- La relation entre la mer et le climat sur la côte méditerranéenne

- Les effets du changement climatique sur la biodiversité et le risque sanitaire

- Aménagement et gestion du littoral dans un contexte de changement climatique

- Recommandations et perspectives

- Pour aller plus loin

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse