On compte en France près de 3000 stations de mesure de débits, dont les durées d’enregistrement sont très variables (www.hydro.eaufrance.fr). Parmi ces stations de mesures, moins de 200 ont au moins 50 ans de données. C’est finalement très peu lorsque l’on veut étudier des phénomènes extrêmes ou bien pour apprécier une éventuelle non stationnarité des séries de mesures. De plus, ces quelques longues et précieuses séries de mesures sont plus fréquemment associées à des stations dites « historiques » sur les grands cours d’eau, et ont subi des altérations anthropiques (aménagements hydrauliques, urbanisation, usages). C’est pour ces raisons qu’il est relativement rare de trouver de longues séries de données, sur des petits bassins versants ayant subi peu de pressions anthropiques, sur lesquelles les études de stationnarité peuvent s’avérer pertinentes.

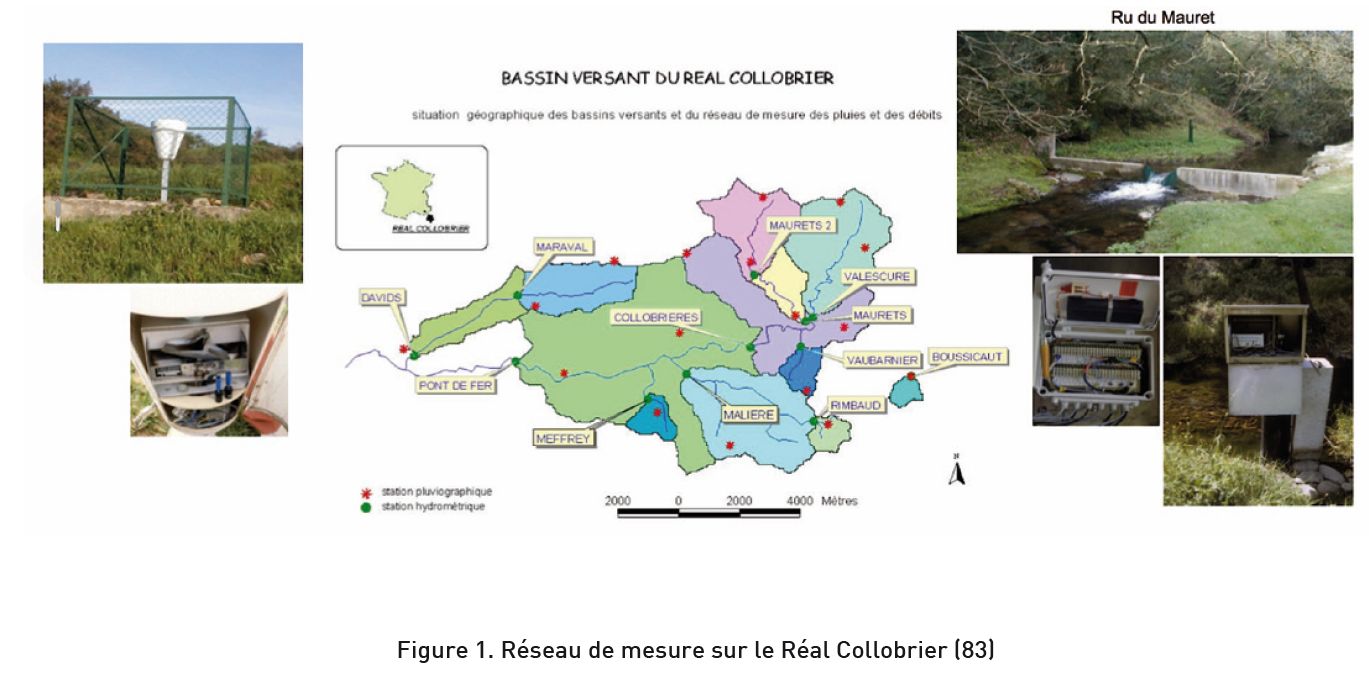

C’est le cas des données du bassin versant de recherche du Réal Collobrier. Ce bassin versant, affluent du Réal Martin lui-même affluent du Gapeau, est situé sur la commune de Collobrières dans le massif des Maures (Var). Il est équipé de 10 stations limnimétriques contrôlant des bassins versants emboités de superficies allant de 1,5 à 70 km2, et ce depuis 1967 (Figure 1). Ce bassin est également équipé de 15 pluviographes. Les données fournies depuis 50 ans sur ce bassin versant sont riches d’enseignements sur la variabilité des débits, même à une échelle d’espace relativement fine.

Les enseignements du suivi sur la variabilité des écoulements

Le suivi instrumental a permis de mettre en évidence la forte variabilité des écoulements annuels moyens dans l’espace. Ils varient entre 145 mm et 650 mm, alors que la pluviométrie moyenne des bassins associés varie entre 800 et 1200 mm. Cette variabilité visible à l’échelle d’un bilan annuel est également marquée sur les épisodes de crues. La pluviométrie n’explique qu’en partie les fluctuations des écoulements, le reste de la variabilité est expliquée, entre autres, par les caractéristiques des bassins versants. L’explication de ces différences de comportement semble être liée à la profondeur et la texture des sols ainsi qu’à la nature de la roche mère plus ou moins altérée.

Par exemple, avec une roche mère (substratum) peu altérée, le bassin sud ne possède que peu de capacité de stockage et donc réagit fortement aux pluies et ne permet pas d’assurer un soutien d’étiage en été. En revanche, la partie nord-est présente une roche mère fortement altérée, avec une forte capacité d’infiltration. Cette particularité conduit à une réaction plus lente et moins productive du bassin en période de crue et à un soutien d’étiage marqué par la présence de nombreuses sources assurant un débit pendant toute la période d’été. Ces observations, facilitées et mesurables grâce au suivi instrumental mis en place en différents points du bassin, mettent en avant le fait que la variabilité des processus hydrologiques est d’autant plus marquée que l’on s’intéresse à des échelles fines, alors même que l’observation à ces échelles est particulièrement rare.

Les enseignements du suivi sur la non stationnarité des données hydro-climatiques

La disponibilité de 50 années d’observations permet d’effectuer des tests de tendance pour juger de la stationnarité, ou non, des données hydro-climatiques enregistrées sur le bassin versant. Sur le bassin du Réal Collobrier, on observe une tendance significative à la baisse des débits mensuels moyens de mars et avril. Ce résultat est cohérent avec les autres études réalisées dans la région qui montrent une augmentation des étiages pour les cours d’eau du sud de la France, avec des périodes de début d’étiage plus précoces. La non stationnarité des processus hydrologiques est également visible à travers la paramétrisation de modèles pluie-débit (Zoom 1) qui montre une tendance à l’accentuation de la diminution des débits. Ce point est aussi lié à la non linéarité des processus, pouvant conduire à une amplification des tendances climatiques. Conclure sur l’impact du changement climatique sur les écoulements reste difficile même avec des chroniques relativement longues. Malgré tout, les bassins comme le Réal Collobrier, soumis à une faible anthropisation, sont de bons candidats pour étudier l’impact du changement climatique sur l’évolution des écoulements et des compléments nécessaires aux études d’impacts. En effet, les données observées en différents points du réseau hydrographique, de ce bassin relativement petit, montrent que la variabilité spatio-temporelle des débits peut être très marquée à des échelles fines, mais aussi qu’elle dépend à la fois du climat et de la nature des sols et de la roche mère et donc des caractéristiques physiques du bassin versant.

ZOOM 1. La modélisation hydrologique

Un modèle hydrologique, appelé communément modèle pluie-débit, est un outil numérique de représentation d’une partie du cycle de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Il permet de transformer des séries temporelles de précipitations, de températures de l’air d’un bassin versant (les entrées du modèle, descriptives du climat) en une série temporelle de débits (la sortie du modèle). Cette transformation est souvent divisée en deux parties, la production et le transfert (ou routage). La production vise à réaliser des bilans d’eau à l’échelle du bassin versant, permettant notamment de répartir la précipitation brute observée (la totalité de la pluie qui est tombée sur le bassin versant étudié) en pluie «nette» (la part de la pluie brute qui participe concrètement au débit du bassin), en quantité d’eau évapotranspirée (part de la pluie brute qui retourne dans l’atmosphère par évaporation ou transpiration des plantes) et en quantité d’eau stockée par le bassin versant. L’étape de transfert consiste ensuite à répartir dans le temps la quantité d’eau participant au débit du bassin versant étudié.

De nombreux modèles hydrologiques ont été développés depuis la fin des années 1960. Le choix du type de modèle à utiliser dépend généralement de l’objectif de modélisation et des données d’entrée disponibles. Les modèles diffèrent par la manière de représenter les processus.

Ils sont construits soit sur des relations mathématiques directes établies entre les entrées et les sorties du bassin versant : ce sont les modèles empiriques, soit en représentant les principaux processus hydrologiques sans utiliser les lois physiques concernées : ce sont les modèles dits conceptuels, ou bien en utilisant les lois physiques régissant les processus hydrologiques : ce sont les modèles à base physique. Les modèles diffèrent également dans leur façon de représenter l’espace. Les modèles globaux ne prennent pas en compte la variabilité spatiale au niveau du bassin, les modèles semi-distribués divisent le bassin en entités spatiales et les modèles distribués le divisent en maillage régulier. Dernière discrimination dans les modèles : le temps, toutes les échelles allant de l’infra horaire au pluriannuel peuvent être utilisées.

Un modèle hydrologique peut être utilisé dans plusieurs contextes : prévoir les crues et les étiages, prédéterminer les débits extrêmes en crue ou en étiage, réaliser des études d’impact anthropique sur l’hydrologie (construction d’aménagements hydrauliques (barrage par exemple), changements d’occupation du sol, etc.), ou bien des études d’impact de changements climatiques sur l’hydrologie, et enfin combler des lacunes dans les données de débits et reconstituer des séries de débits historiques.

Sommaire du cahier

- L’intérêt du suivi instrumental : 50 ans d’observations sur le Réal Collobrier

- Les évolutions possibles de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique : exemple d’une étude d’impact, le projet R2D2 2050

- L’influence du changement climatique sur la température des cours et des plans d’eau

- L’influence du changement climatique sur l’évolution de l’humidité du sol et des sécheresses

- L’influence du changement climatique sur l’évolution du manteau neigeux dans les Alpes du Sud

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Présentation - Le changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

- Présentations Journée "ressources en eau et changement climatique" - Février 2021

- Interactions zones humides - eaux souterraines, Enjeux sur la plaine de la Crau

- La Camargue, un écosystème vulnérable, une gestion adaptative

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Retour sur la journée "Ressources en eau et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Journée "ressources en eau et changement climatique"

- Une base de donnée sur les milieux aquatiques

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible