Cette question est abordée par les études d’impact, qui ont pour objectif de quantifier les évolutions d’un système (ici, le fonctionnement du bassin versant et sa composante « débit ») soumis à une perturbation de ces entrées (ici, le climat). De telles études ont été menées en France depuis la fin des années 1990. Elles ont eu pour domaine d’application le territoire métropolitain ou des secteurs spécifiques sur des grands bassins versants emblématiques pour faire apparaitre des enjeux locaux (exemples : la gestion des crues pour la Seine ; le partage de la ressource sur des territoires déficitaires pour la Garonne). Elles se différencient notamment par les hypothèses sur le climat portées par les scénarios d’émission de gaz à effet de serre, les projections climatiques globales et leur déclinaison régionale… et les modèles d’impact qui sont alimentés par les visions du futur : les modèles hydrologiques (Cf. Zoom 1). Cette multiplicité d’hypothèses rend difficile une stricte comparaison des conclusions. En outre, chaque modèle ayant sa sensibilité propre, l’intensité des changements attendus diffère d’une étude à une autre. Néanmoins, en 2016, il est possible de dégager des tendances « lourdes » sur le territoire métropolitain :

- des modifications du cycle hydrologique avec une intensité croissante avec la concentration en gaz à effet de serre et l’horizon considéré, à l’image de ce qui est envisagé pour le climat ;

- un pourtour méditerranéen qui apparait comme un « hot spot », c’est-à-dire parmi les régions les plus vulnérables aux changements climatiques avec des conséquences notables sur les activités humaines ;

- une baisse globale de la ressource en eau à l’échelle annuelle et principalement en période estivale ;

- une intensification des contrastes saisonniers avec des étiages estivaux plus sévères, pour les bassins au régime piloté par les précipitations ;

- une modification des régimes des rivières de montagne avec une réduction de l’épaisseur du manteau neigeux, une fonte plus précoce et une composante nivale à la baisse ;

- des projections cohérentes entre études sur les composantes du bilan en eau lorsque ces dernières sont contrôlées de manière univoque par la température de l’air (par exemple, la neige).

Et des éléments encore incertains :

- l’absence d’évolutions sur le régime des crues, partagée par les études d’impact, conséquence de projections sur les pluies extrêmes non concordantes.

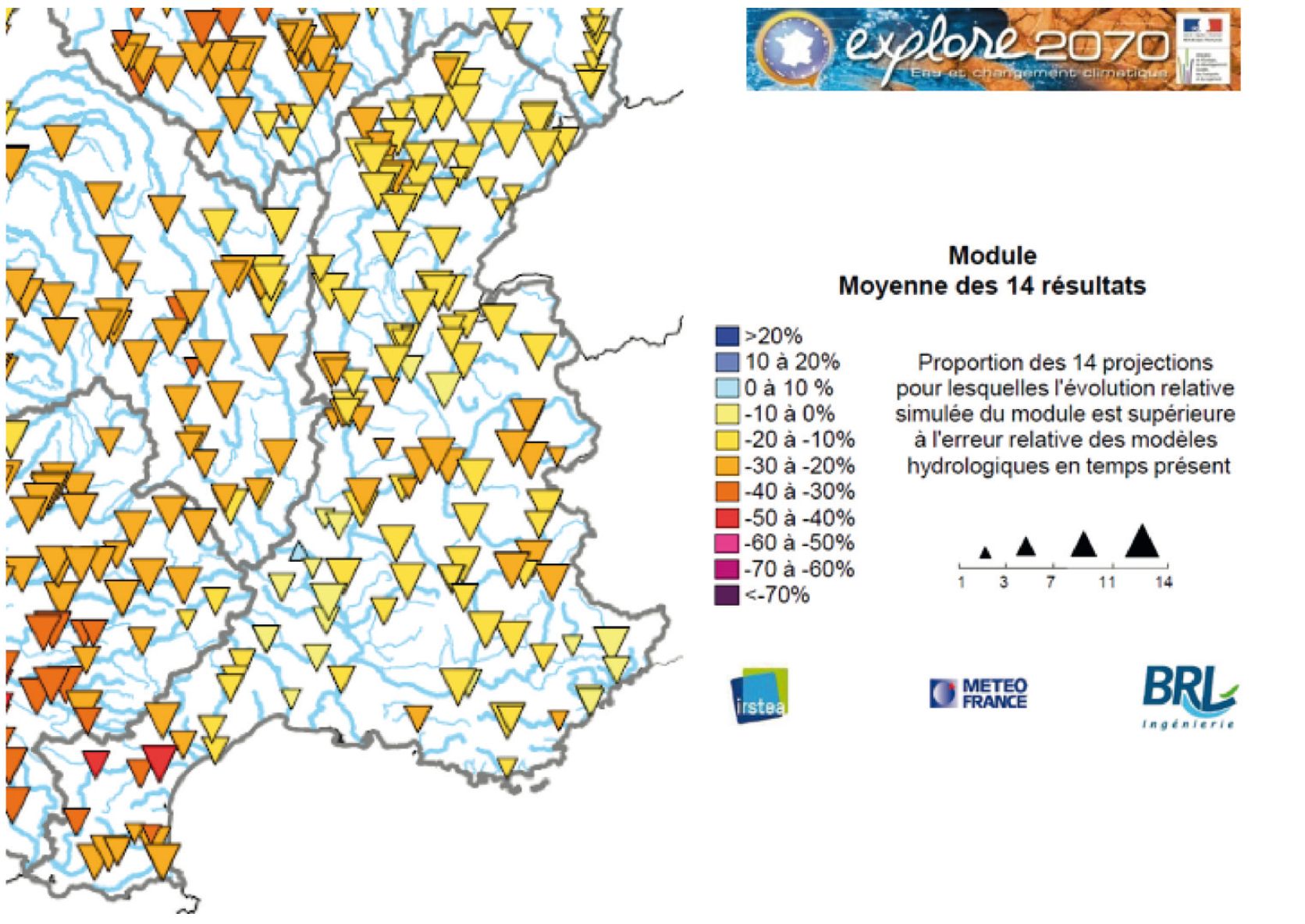

Pour notre région, les études les plus récentes envisagent une diminution du débit moyen annuel (module) entre -10 et -30 % entre la période 1961-1990 et 2046-2065 (Figure 2).

Un des derniers exercices exploitant les simulations numériques du climat réalisés dans le cadre de CMIP5 suggère des changements structurés selon un gradient nord-sud, les évolutions étant plus significatives au sud de la France qu’au nord, ce qui pourrait renforcer des inégalités des territoires vis-à-vis de l’accès à la ressource. Les baisses des débits hivernaux (de décembre à février) resteraient contenues, hors secteurs de montagne et celles affectant les débits moyens en été concernent la région PACA, et pourraient atteindre jusqu’à environ -50 % sur le Var en milieu de siècle (RCP 4.5, RCP 8.5). La baisse en été est confirmée et amplifiée en fin de siècle pour le RCP 8.5 avec des changements relatifs de plus de 50 % affectant les cours d’eau de la région.

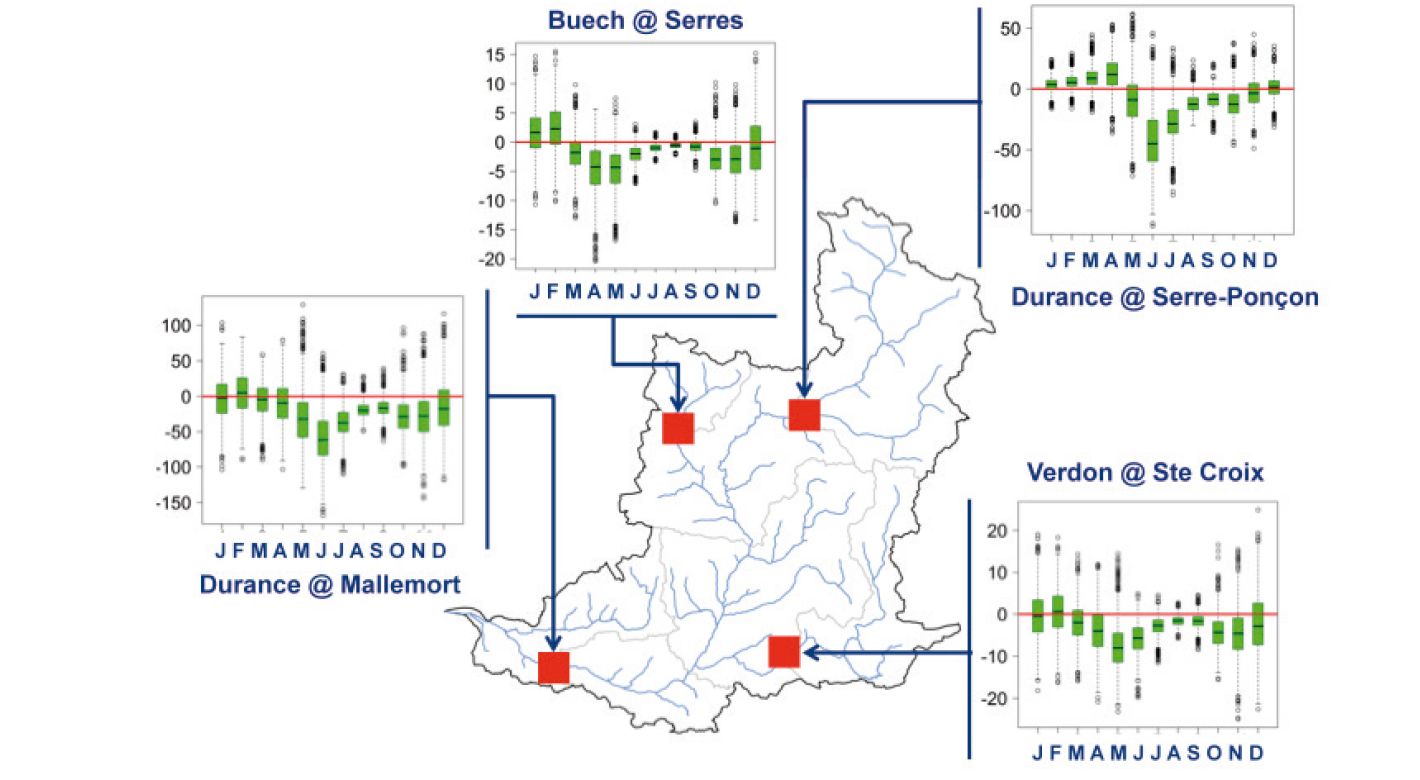

Parmi les secteurs à enjeu, arrêtons-nous sur la Durance et son principal affluent, le Verdon, le château d’eau séculaire de la région Provence–Alpes-Côte d’Azur et son devenir. Le cours de la Durance a été aménagé dès le XIIe siècle pour l’entraînement des moulins à farine. De nombreux usages exploitent la ressource : loisirs, eau potable, irrigation, production hydroélectrique, etc.

Le projet national de recherche « Risque, Ressource en eau et gestion Durable de la Durance en 2050 » (R2D2 2050) s’est engagé dans une démarche couplant modélisation de l’hydrosystème et sa composante anthropique associée et élaboration de scénarios prospectifs associant acteurs locaux et experts. L’objectif visé est de quantifier les déséquilibres potentiels futurs entre offre et demande en eau sur les secteurs alimentés par la Durance et le Verdon.

Au delà des inévitables incertitudes, le projet R2D2 2050 a permis de révéler des tendances robustes pour l’avenir. Les modifications du climat engendrent une baisse notable de la ressource naturelle à l’horizon 2050 et des modifications de la dynamique de constitution et de fonte du manteau neigeux (Figure 3). Une des conséquences directe est la probable diminution de production d’énergie. Les évolutions du territoire induisent des demandes en eau très contrastées. La baisse probable des apports de fonte conduit à contraindre la gestion de la cote des grandes retenues (notamment Serre-Ponçon) et selon les priorités des usages, réduire la capacité à répondre aux pics de demande énergétique en hiver.

De nombreuses sources d’incertitude existent à tous les niveaux de la modélisation sur les données et les représentations numériques en temps présent et en temps futur. Nous ne les détaillerons pas dans ce document. Les incertitudes liées à l’hydrologie héritent en partie de celles liées à la connaissance des climats actuels et futurs. Dans le cadre du projet R2D2 2050, il a été montré que :

- l’incertitude sur les débits d’étiage en condition naturelle vient majoritairement des modèles hydrologiques, et notamment de leur représentation différentiée des processus liés à l’évapotranspiration et à la neige. Une connaissance des processus sur la phénologie des plantes sous modification conjointe des teneurs en gaz à effet de serre et de la température, et de ceux relatifs à la constitution et fonte du manteau neigeux dans des zones peu instrumentées reste à approfondir ;

- dans le cas d’un bassin versant dont l’eau est utilisée par des territoires connexes, l’incertitude sur le niveau de pression sur la ressource portée par le développement économique joue à part égale avec celle due au climat.

Sommaire du cahier

- L’intérêt du suivi instrumental : 50 ans d’observations sur le Réal Collobrier

- Les évolutions possibles de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique : exemple d’une étude d’impact, le projet R2D2 2050

- L’influence du changement climatique sur la température des cours et des plans d’eau

- L’influence du changement climatique sur l’évolution de l’humidité du sol et des sécheresses

- L’influence du changement climatique sur l’évolution du manteau neigeux dans les Alpes du Sud

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Présentation - Le changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

- Présentations Journée "ressources en eau et changement climatique" - Février 2021

- Interactions zones humides - eaux souterraines, Enjeux sur la plaine de la Crau

- La Camargue, un écosystème vulnérable, une gestion adaptative

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Retour sur la journée "Ressources en eau et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Journée "ressources en eau et changement climatique"

- Une base de donnée sur les milieux aquatiques

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible