Approche déployée dans le cadre de l’étude des sédiments lacustres

Dans le contexte du réchauffement global, une modification du cycle hydrologique est attendue, pouvant notamment affecter les aléas hydrologiques (crues, inondations, etc.). Cependant, peu de données d’observation permettent de confirmer cette théorie, car les périodes d’observations sont généralement trop courtes par rapport au temps de retour de ces événements. Pour préciser les relations entre la variabilité climatique et la dynamique des crues, les sédiments de lacs sont de plus en plus étudiés car ils permettent de documenter l’évolution des crues au cours des derniers siècles, voire sur plusieurs millénaires. Au cours d’une crue, l’augmentation du débit entraîne une importante érosion de matériaux qui sont transportés par le cours d’eau puis piégés dans les lacs à l’aval, où ces matériaux formeront des dépôts caractéristiques, appelés « dépôts de crues ».

Photo 4. Prélèvement par carottage des sédiments présents au fond du Lac d’Allos (juin 2009). L’étude de cette carotte de sédiments a permis de reconstituer plus d’un millénaire d’activité de crues torrentielles ©Bruno Wilhelm

Photo 4. Prélèvement par carottage des sédiments présents au fond du Lac d’Allos (juin 2009). L’étude de cette carotte de sédiments a permis de reconstituer plus d’un millénaire d’activité de crues torrentielles ©Bruno Wilhelm

Le travail des sédimentologues consiste à identifier les dépôts de crues dans l’accumulation sédimentaire, à reconstituer l’intensité des crues à leur origine (à travers différents marqueurs tels que la taille des grains ou le volume de sédiments transporté pendant la crue) et enfin à les dater le plus précisément possible par la combinaison de nombreuses méthodes (radiocarbone, paléomagnétisme, etc.). Les chroniques d’occurrence et d’intensité des crues passées ainsi reconstituées sont ensuite validées par comparaison avec de longues séries de débits, ou le plus souvent avec des informations issues de documents historiques.

Variabilité millénaire des crues dans les Alpes du Sud

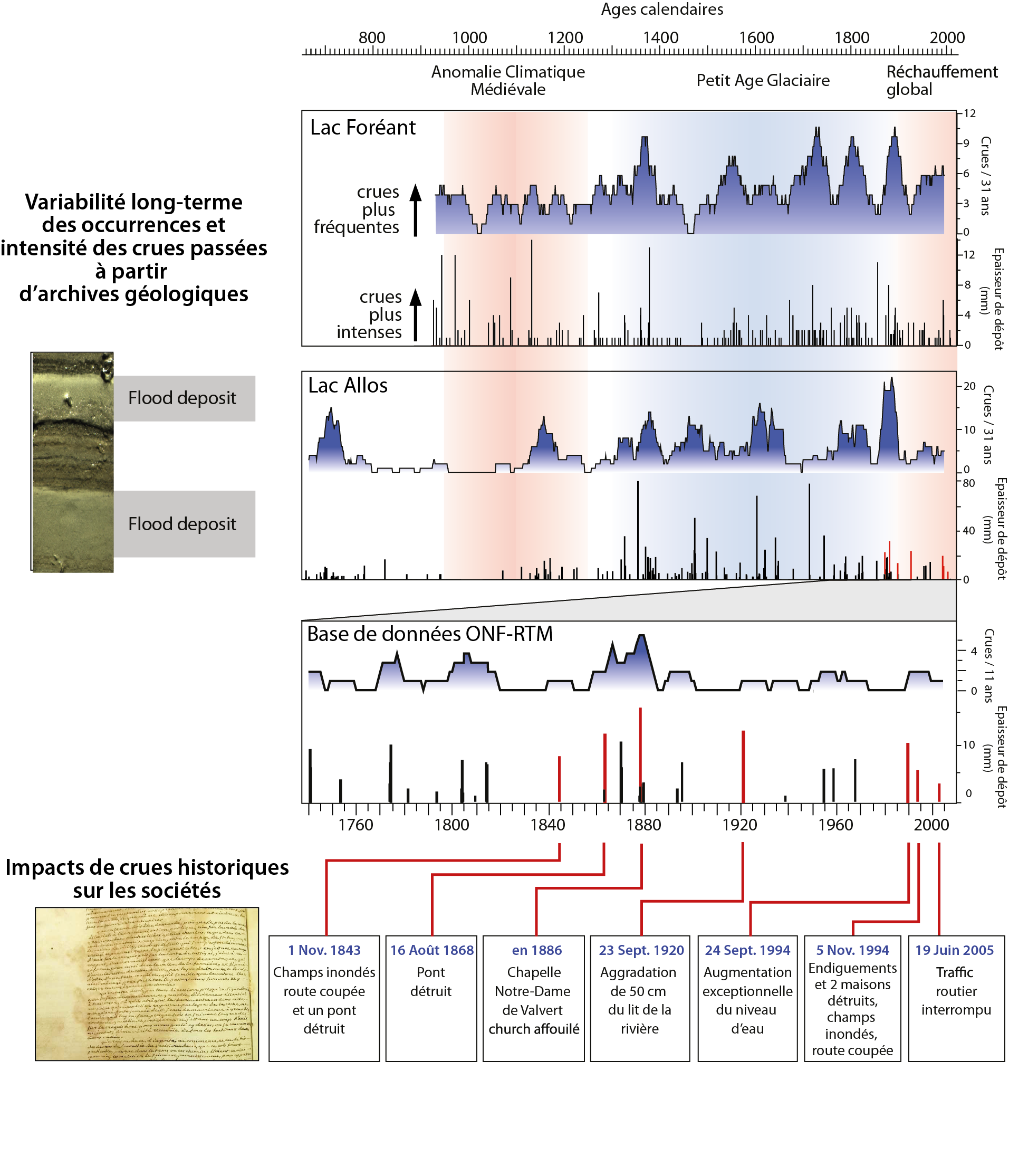

Deux chroniques millénaires d’occurrence et d’intensité de crues passées ont ainsi été reconstituées (Figure 13) dans les Alpes du Sud ; dans le Haut-Queyras à partir des sédiments du lac de Foréant et dans le Haut-Verdon à partir des sédiments du lac d’Allos (Photo 4). Ces chroniques nous révèlent que la fréquence des crues était nettement plus élevée pendant la dernière période froide, appelée Petit Âge glaciaire (PAG, 1300- 1860 après J.-C.). Cette augmentation de la fréquence des crues semble s’expliquer par un renforcement des phénomènes de circulations atmosphériques qui amenaient davantage de masses d’air humide de la Méditerranée. C’est ce même processus qui serait à l’origine d’une augmentation significative de l’intensité des crues dans le secteur d’Allos pendant cette période froide du PAG. Si le haut du Queyras semble également avoir connu des crues intenses pendant le PAG, c’est pendant la période chaude de l’Anomalie Climatique Médiévale (ACM, 900-1200 après J.-C.) qu’ont eu lieu les crues les plus intenses, dépassant largement celles enregistrées au cours des dernières décennies.

Figure 13. Chroniques millénaires de fréquence et d’intensité des crues d’affluents du Guil (Lac Foréant, Haut Queyras) et du Verdon (Lac d’Allos, Mercantour). Ces deux chroniques ont été reconstituées par l’étude des sédiments lacustres et validées par comparaison avec des crues documentées par des documents historiques

Figure 13. Chroniques millénaires de fréquence et d’intensité des crues d’affluents du Guil (Lac Foréant, Haut Queyras) et du Verdon (Lac d’Allos, Mercantour). Ces deux chroniques ont été reconstituées par l’étude des sédiments lacustres et validées par comparaison avec des crues documentées par des documents historiques

L’occurrence des crues les plus intenses pendant l’ACM dans le haut Queyras serait, quant à elle, liée à l’augmentation de température, favorisant l’occurrence de violents orages. Il est cependant remarquable que l’augmentation de température du dernier siècle (supérieure à celle de l’ACM) ne semble pas avoir généré des crues d’intensité similaire à celles de l’ACM. Ainsi, la température ne permet pas à elle seule d’expliquer toute la variabilité de fréquence et d’intensité des crues. Comprendre quels sont les autres paramètres climatiques qui interviennent (et leurs interactions) constitue l’enjeu des recherches actuelles.

Sommaire du cahier

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Présentation - Le changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

- Présentations Journée "ressources en eau et changement climatique" - Février 2021

- Interactions zones humides - eaux souterraines, Enjeux sur la plaine de la Crau

- La Camargue, un écosystème vulnérable, une gestion adaptative

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Retour sur la journée "Ressources en eau et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Journée "ressources en eau et changement climatique"

- Une base de donnée sur les milieux aquatiques

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible