Si les premières données instrumentales de mesure des conditions météorologiques réellement utilisables datent du tout début de la période contemporaine, il existe cependant un vaste corpus d’archives textuelles que l’on peut qualifier d’« environnementales » et qui font office de sources indirectes pour reconstituer le contexte climatique dans le Sud-Est de la France (voir la base de données historiques HISTRHONE). Pour le XVIIIe siècle et la première partie du XIXe, ces archives permettent de comprendre l’ampleur et l’impact des perturbations hydro-climatiques en Provence et d’identifier les fluctuations de la pluviométrie durant une période historique aujourd’hui considérée comme l’apex du Petit Âge de Glace dans l’Ouest du Bassin Méditerranéen (caractérisée par de nombreuses phases de sécheresse mais aussi par de violents épisodes de précipitations). C’est, par exemple, le cas de certains documents ecclésiastiques comme les processions religieuses et d’autres dossiers spécifiques comme les recueils de « secours aux communautés » (Fonds des États de Provence, Archives départementales des Bouches-du-Rhône) qui regroupent de nombreuses demandes d’aide des populations consécutives à des évènements météorologiques extrêmes bien souvent dévastateurs pour les infrastructures, les biens matériels ou les ressources agricoles.

Photo 3. Décision du Chanoine vicaire général d’Aix-en-Provence d’organiser des processions et des prières pour la pluie les 3, 4 et 5 mai 1734 faisant suite à une demande des consuls de la ville à cause de la sécheresse persistante (source : Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, cote 2 G 186)

Photo 3. Décision du Chanoine vicaire général d’Aix-en-Provence d’organiser des processions et des prières pour la pluie les 3, 4 et 5 mai 1734 faisant suite à une demande des consuls de la ville à cause de la sécheresse persistante (source : Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, cote 2 G 186)

Parmi les sources historiques disponibles les plus intéressantes, les demandes de procession pro pluvia ou petendam pluviam, c’est-à-dire « pour obtenir la pluie », faites par les communautés urbaines ou rurales auprès des autorités religieuses, tiennent une place de choix (Photo 3). Ces documents permettent d’obtenir des informations qualitatives sur les fluctuations de la pluviométrie et plus particulièrement sur les épisodes de sécheresse (on en trouve des mentions dès la fin du XIIIe siècle à Marseille).

Pour la ville de Marseille et son territoire, sur trente-sept processions recensées et analysées entre 1678 et 1783, on note une forte concentration des demandes au printemps, au moment du développement des cultures semées, puis en août. Deux périodes importantes durant lesquelles la sécheresse peut avoir de lourdes conséquences sur la végétation et les récoltes. Le caractère non annuel des processions permet d’identifier des périodes de sécheresse durant certaines décennies comme de 1678 à 1683, de 1714 à 1725 puis de 1770 à 1783.

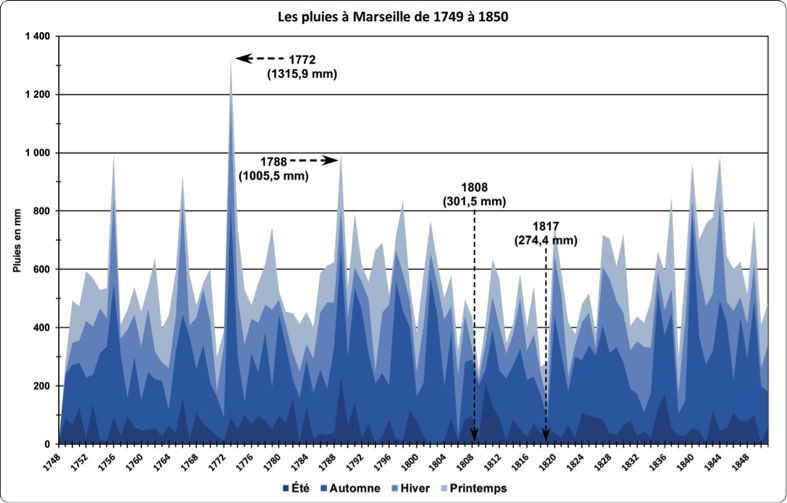

Dès le début du XVIIIe siècle, on peut trouver d’anciennes et courtes séries de mesures des précipitations, comme par exemple pour la ville d’Aix-en-Provence entre 1728 et 1730, réalisées par des érudits locaux religieux ou astronomes. Ces premières données ont été publiées dans « Histoire et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences ». Puis, il semble que la terrible sécheresse qui a eu lieu durant les années 1730-1731 ait incité les savants à commencer des enregistrements plus systématiques de la pluviométrie. La série régionale comportant les premiers enregistrements est celle de l’Observatoire de Marseille qui dispose de cumuls journaliers dès 1748. L’analyse de cette série de mesures jusqu’au milieu du XIXe siècle permet de confirmer les informations obtenues sur les variations dans les précipitations de cette période grâce aux sources indirectes (Figure 9). Si l’on considère tout d’abord le dernier quart d’un XVIIIe siècle qui fut dans son ensemble fort perturbé, on note des épisodes de précipitation record comme pour l’exceptionnelle année 1772 (1315,9 mm), avec plus de 730,1 mm pour les seuls mois d’automne, ou bien l’année 1788 avec 1005,5 mm ! Les trois premières décennies du XIXe siècle seront, quant à elles, caractérisées par des forts épisodes de sécheresse récurrents. Ce fut par exemple le cas en 1808 (301,5 mm) mais surtout en 1817 où seulement 274,4 mm furent mesurés. Pour ces deux années, les hivers et les printemps furent extrêmement secs. L’assèchement presque total des rivières du territoire de Marseille et les intenses pénuries d’eau qui touchèrent à plusieurs reprises une ville à la croissance démographique rapide, avec une économie en plein développement, conduiront la municipalité à décider en 1834 la construction d’un nouveau canal d’approvisionnement à partir de la Durance : le célèbre Canal de Marseille dont la construction a débuté en 1839 pour une entrée en service en 1849 (date d’arrivée de l’eau sur les hauteurs du plateau Longchamp).

Figure 9. Précipitations mesurées à Marseille aux niveaux des différents Observatoires sur la période 1748-

1850, les extrêmes sont représentés (source : Archives de l’Observatoire de Marseille, extraction

des données réalisées par Georges Pichard, réalisation de la figure par Nicolas Maughan, 2016)

Figure 9. Précipitations mesurées à Marseille aux niveaux des différents Observatoires sur la période 1748-

1850, les extrêmes sont représentés (source : Archives de l’Observatoire de Marseille, extraction

des données réalisées par Georges Pichard, réalisation de la figure par Nicolas Maughan, 2016)

L’analyse de ces archives textuelles « environnementales », existantes pour les périodes modernes et contemporaines, permet donc d’apporter des informations sur les fluctuations du régime des précipitations et les ressources en eau disponibles en Provence. Ces observations, effectuées la majeure partie du temps par des érudits, se révèlent après analyse bien plus précises et informatives que leur ancienneté pourrait le laisser penser. Elles ne nécessitent souvent que de légères corrections pour être intégrées à des longues séries de mesures hydro-climatiques contemporaines.

Sommaire du cahier

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Présentation - Le changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

- Présentations Journée "ressources en eau et changement climatique" - Février 2021

- Interactions zones humides - eaux souterraines, Enjeux sur la plaine de la Crau

- La Camargue, un écosystème vulnérable, une gestion adaptative

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Retour sur la journée "Ressources en eau et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Journée "ressources en eau et changement climatique"

- Une base de donnée sur les milieux aquatiques

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible