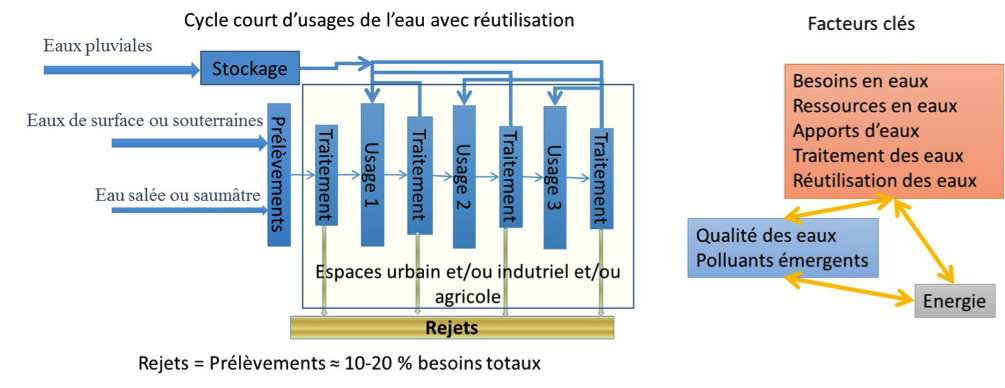

Toutes les activités humaines sont liées à un usage de l’eau qu’elles soient agricoles, industrielles, énergétiques ou domestiques. Les développements économiques et démographiques entrainent de fait une croissance continue des besoins en eaux (croissance particulièrement marquée dans les pays émergents). De plus, quelque soit l’endroit où l’on se trouve, les ressources conventionnelles (lacs, rivières, nappes phréatiques) sont limitées, d’un point de vue quantitatif, à des niveaux extrêmement différents et ce même dans une région de la taille de la région PACA. Il est important donc, à différentes échelles et selon les endroits, de pouvoir mettre en place des stratégies de gestion optimisées des ressources en eau. L’utilisation de ressources non conventionnelles et de cycles courts d’utilisation de l’eau, telle que décrite sur la figure 25, permettrait de limiter ou réduire la pression sur les ressources conventionnelles. Sont appelées ressources non conventionnelles les eaux pluviales, les eaux provenant du dessalement d’eaux de mer ou saumâtres et la réutilisation d’eaux usées traitées. Elles présentent chacune des avantages et des inconvénients quant à leur gestion et leurs usages.

Avec les technologies actuelles de traitement et de gestion des eaux, il est possible de mettre en place un tel cycle où les prélèvements directs de ressources conventionnelles ne représenteraient que 10 à 20 % de la somme de tous les besoins. Néanmoins, de tels cycles sont des solutions spécifiques à chaque endroit et à chaque territoire étudié. Cela nécessite donc de faire à l’échelle d’un territoire donné :

- un état des lieux spatio-temporel précis des besoins en eaux, aussi bien en termes de qualité qu’en termes de quantité, afin de classer les différents usages,

- un état des lieux spatio-temporel précis des ressources, en termes de qualité et de quantité, mais aussi de fragilité ou robustesse du milieu et des aménagements existants,

- une prospective et une projection réalistes de l’évolution des différents besoins dans le temps.

Les quantités d’eaux présentes dans les mers et les océans peuvent laisser à penser que leur ressource est inépuisable et qu’il suffit de dessaler les quantités nécessaires pour répondre à nos besoins. Néanmoins, même si les procédés de dessalement, par osmose inverse notamment, ont beaucoup évolué ces dernières années, il ne faut pas négliger les risques environnementaux qu’ils représentent en termes de consommation énergétique, de rejets salés et de rejets de produits chimiques. De ce fait cette ressource ne peut être envisagée, d’un point de vue durable, que comme une ressource d’appoint de moins de 10 % des besoins.

Le stockage des eaux pluviales présente de réels intérêts quant à la répartition temporelle et saisonnière de la ressource et ce, sur différentes échelles. À une grande échelle, avec la mise en place de grands réservoirs de stockage associés à des canaux de distribution, comme cela a déjà été réalisé avec succès dans la région, en permettant notamment d’éviter le manque d’eau en Provence. Cette solution présente néanmoins des inconvénients liés notamment à l’impact de la mise en place de telles infrastructures sur les écosystèmes et sur le fait que les territoires situés en amont des réservoirs ne bénéficient pas ou peu de cette ressource. Il est aussi tout à fait pertinent de réaliser une gestion temporelle des eaux pluviales à des plus petites échelles (villes, quartiers, villages, maisons individuelles) avec néanmoins la limitation importante de ne récupérer, pour des questions de qualité, que des eaux de toitures. C’est un mode de gestion ancestral de la région qui a été peu à peu abandonné et qu’il conviendrait de réhabiliter dans tous les cas de constructions neuves (limitation des coûts d’investissement) afin de contribuer à des apports saisonniers, sans traitement, sur des usages locaux tels que l’arrosage des jardins et des espaces verts et le nettoyage des voiries.

La réutilisation des eaux usées traitées est une pratique qui est déjà étudiée et appliquée depuis plusieurs décennies en agriculture et avec succès dans de nombreux pays. Il ne faut pas limiter néanmoins son usage à l’irrigation car selon le niveau de traitement atteint et les besoins spécifiques d’un territoire, cette ressource peut être valorisée pour de nombreux usages avec, cependant, de vraies contraintes quant à leur qualité. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la problématique de l’acceptabilité sociétale de la réutilisation de ces eaux et des efforts de communication seront nécessaires pour dissiper les craintes. La réutilisation des eaux usées traitées permettrait aussi de participer, au même titre que les eaux pluviales, à la recharge des aquifères côtiers très touchés par les prélèvements croissants et une imperméabilisation des sols provoquée par une urbanisation galopante qui provoque par endroit des remontées importantes du biseau salé. À une échelle plus petite, maison ou immeuble, le traitement et la réutilisation des eaux grises a déjà montré, par exemple au Japon, des potentialités très intéressantes permettant de réduire de 50 % le prélèvement d’eau pour un usage domestique.

Dans le cadre d’une gestion durable du cycle de l’eau, il convient donc de considérer, au même titre, toutes les ressources conventionnelles et non conventionnelles avec pour chacune, des spécificités, des qualités, des quantités à considérer. De ce point de vue, il faut aussi que le cadre législatif français sur la réutilisation des eaux usées traitées évolue rapidement de façon à permettre de sortir du cadre dérogatoire restrictif de son usage qui n’encourage pas la mise en place de projets d’envergure à l’instar de ce qui est fait dans de nombreux pays, notamment en Europe (Espagne, Italie, Portugal).

Enfin, il est important de considérer le lien entre tous ces cycles anthropiques de l’eau et l’énergie pour faire en sorte que les solutions choisies soient les plus neutres possible en énergie. Il convient également aussi d’optimiser le potentiel énergétique de ces eaux ; il est, en effet, tout à fait possible de produire de l’énergie à partir notamment de la chaleur des eaux usées.

Sommaire du cahier

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Présentation - Le changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

- Présentations Journée "ressources en eau et changement climatique" - Février 2021

- Interactions zones humides - eaux souterraines, Enjeux sur la plaine de la Crau

- La Camargue, un écosystème vulnérable, une gestion adaptative

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Retour sur la journée "Ressources en eau et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Journée "ressources en eau et changement climatique"

- Une base de donnée sur les milieux aquatiques

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible