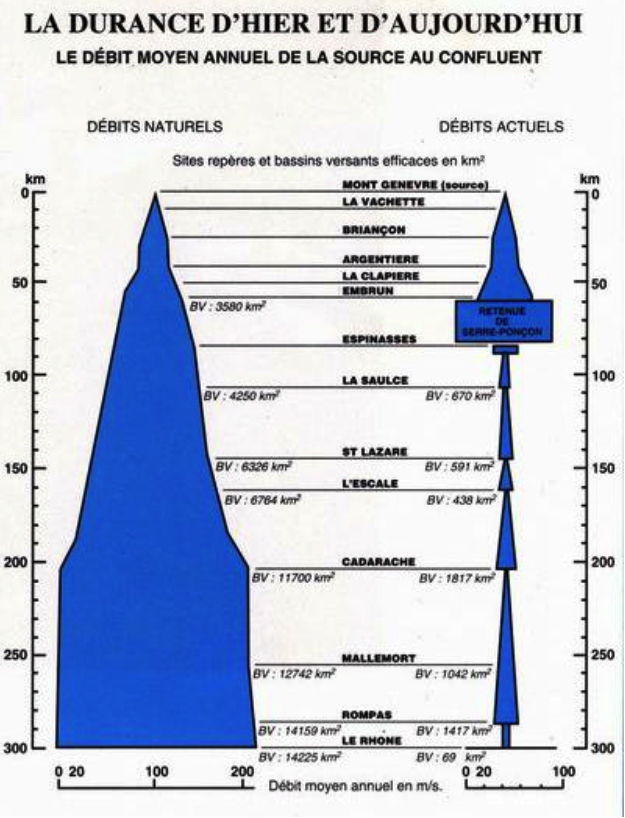

Figure 23. La Durance d’hier et d’aujourd’hui : le débit moyen annuel de la source au confluent (source « Eaux de Rhône Méditerranée Corse » - publication de l’Agence de l’eau, 1991)

Figure 23. La Durance d’hier et d’aujourd’hui : le débit moyen annuel de la source au confluent (source « Eaux de Rhône Méditerranée Corse » - publication de l’Agence de l’eau, 1991)

Les ressources en eau sont, et ont toujours été, un facteur essentiel de développement économique. Depuis l’antiquité l’accès à l’eau est un enjeu majeur et à l’origine de nombreux ouvrages hydrauliques. Le territoire de la Durance ne déroge pas à la règle. Ses habitants l’ont façonné au fil du temps pour satisfaire leurs besoins en eau essentiels (alimentation en eau potable, assainissement, débits écologiques...) et leurs besoins économiques (énergie, irrigation, tourisme, industrie...) (Figure 23). Le développement des infrastructures permettant de mobiliser, de transporter et de distribuer l’eau, s’accompagne de négociations, de règles et de modalités de gestion qui confèrent à la ressource en eau une place de premier plan dans la gouvernance des territoires. Les transferts ont conduit à délimiter et à négocier un territoire de l’eau cohérent débordant le bassin versant hydrographique et comprenant les territoires d’usage de l’eau. Nous le nommons «bassin déversant ».

L’histoire de la rivière Durance et de son territoire est ainsi caractérisée par une succession de phases de développement correspondant à la mise en place des infrastructures et de la gouvernance associée.

- Durant une première phase couvrant la période du Moyen-Âge au XIXe siècle, le territoire d’usage de l’eau se construit en réponse aux demandes en eau locales : énergie hydraulique des moulins, irrigation et alimentation en eau potable des cités. La rivière et sa nappe d’accompagnement constituent une ressource non limitante, exception faite des risques liés aux crues et aux inondations. Durant cette première phase, l’eau est considérée comme une ressource en accès libre qu’il suffit de transporter sur les lieux de consommation. Sa gestion ne s’appuie pas sur le concept de bassin versant. Les enjeux sont d’abord ceux de la mobilisation de l’eau, du financement des infrastructures (seuils, aqueducs et canaux), de leur propriété et de leur gestion. Cette époque prend fin au début du XXe siècle avec les crises sévères qui résultent d’une concurrence accrue entre usages et de plusieurs années consécutives de sécheresse. La gouvernance évolue sous l’action combinée du développement (démographique et économique) et de la multiplication des aléas climatiques.

- La seconde période est marquée par l’aménagement hydraulique de la Durance. Elle débute avec des conflits locaux qui nécessitent l’intervention de l’Etat et même la production d’une loi spécifique (loi Durance, 1907) pour établir des règles d’allocation de la ressource commune. Ce niveau d’arbitrage est rendu nécessaire par la pression croissante sur la ressource exercée par des usages locaux (alimentation en eau potable, irrigation et industries). L’eau perd alors son caractère de ressource en accès libre. En période d’étiage, les débits prélevables pour les services essentiels ou économiques deviennent interdépendants. Après-guerre, lors de la période de développement économique des « Trente Glorieuses », la loi de 1955 définit le programme d’aménagement hydraulique de la Durance. L’Etat concède la construction et l’exploitation des ouvrages à EDF, société publique créée en 1946 pour répondre aux enjeux de développement de la politique énergétique de la France. À partir des années 60, l’Etat confie la gestion de réserves sur le Verdon à la Société du Canal de Provence (SCP), puis lui concède l’aménagement hydraulique de la Provence et sa gestion. L’offre d’eau brute se développe au travers de nouvelles capacités de stockage et d’un large réseau de transport à surface libre et sous pression en galeries et conduites. La régulation hydraulique par l’aval et par la demande apparait. La gouvernance est celle d’un système centralisé avec un Etat fort. Des accords locaux bilatéraux et sectoriels sont spécifiquement établis par ouvrage, entre l’Etat et l’usager. Ils définissent les conditions selon lesquelles les infrastructures sont gérées et maintenues. Un nouveau contrat entre les acteurs de la région est ainsi scellé, pour une promesse de développement économique, urbain et agricole (pas encore touristique) fondée sur un approvisionnement en eau sécurisé réduisant les tensions et les conflits d’usages.

Durant ces deux premières périodes, les transferts se sont multipliés et ont sensiblement élargi le territoire de l’eau de la Durance bien au-delà de son bassin hydrographique. Les formes d’intervention publique mises en oeuvre ont conduit à des territoires de l’eau où se juxtaposent des infrastructures, des accords bilatéraux, des valeurs et des savoirs sectoriels. Cette seconde phase est marquée par l’avènement d’une nouvelle gouvernance, à l’échelle du bassin, avec un corpus d’accords qui constitue aujourd’hui encore le socle du cadre de gestion en vigueur. Néanmoins, cette phase fondatrice de l’ère « contemporaine » de la gestion de l’eau en PACA, n’a pas tout résolu sur ce bassin. Malgré les transferts très importants qui ont pu être opérés, il subsiste un nombre important de sousbassins déficitaires non sécurisés par cette ressource.

Photo 14. Canal de Craponne

Photo 14. Canal de Craponne

- La troisième période (des années 60-70 à nos jours) voit l’irruption des enjeux environnementaux et leur traduction opérationnelle dans les lois sur l’eau françaises (de 1964 à 2006) et la Directive Cadre européenne sur l’Eau (décembre 2000). L’instauration de débits écologiques négociés pour assurer le bon état des cours d’eau français se traduit, en période d’étiage, par une offre réduite pour les usages et les activités anthropiques (Figure 24). Des tensions et des conflits locaux apparaissent et sont résolus par des approches plus intégrées, associant l’ensemble des usagers et le public en conformité avec le nouveau cadre législatif et réglementaire. Il est intéressant de noter que la logique d’offre ne prévaut plus puisqu’aucune infrastructure importante n’a été construite malgré une démographie croissante et le développement du tourisme sur la Côte d’Azur, à l’exception de la liaison dite « Verdon-St Cassien » qui apporte l’eau du Verdon dans l’est du Var. Parallèlement, la gouvernance est profondément remaniée allant parfois jusqu’à une inversion des rôles et des compétences entre acteurs publics. L’érosion continue du rôle de l’Etat aboutit à une situation de gouvernance où les collectivités territoriales voient leurs compétences accrues et où les institutions du domaine de l’eau doivent compter avec l’histoire et la culture du territoire de la Durance. Les ressources en eau sont davantage gérées au niveau des territoires et les institutions de gestion locale se structurent et se renforcent. À titre d’illustration, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Val de Durance (SMAVD), créé en 1976 pour lutter contre les inondations sur l’axe durancien aval, devient, en 2010, organisme de bassin chargé d’animer la politique de l’eau à l’échelle de la Durance.

Au cours de cette troisième période, le champ de l’intervention publique s’élargit au travers d’approches plus intégrées et faisant timidement participer le public. Néanmoins, les accords sectoriels conclus lors de la période précédente et les institutions qui en découlent sont toujours actifs et constituent la base de la gestion de l’eau. Les transferts d’eau ont abouti à l’interconnexion des territoires et à la prise en considération du bassin déversant comme l’échelle appropriée pour gouverner le territoire de l’eau de la Durance.

Sommaire du cahier

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Présentation - Le changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

- Présentations Journée "ressources en eau et changement climatique" - Février 2021

- Interactions zones humides - eaux souterraines, Enjeux sur la plaine de la Crau

- La Camargue, un écosystème vulnérable, une gestion adaptative

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Retour sur la journée "Ressources en eau et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Journée "ressources en eau et changement climatique"

- Une base de donnée sur les milieux aquatiques

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible