Pour répondre aux besoins des décideurs et gestionnaires de territoires, des études spécifiques peuvent être menées aux échelles régionale, locale et micro. Les acteurs publics (laboratoires de recherche, universités…) et privés (entreprises, associations…) se mobilisent pour apporter des solutions adaptées à la demande, que ce soit pour l’urbanisme, le tourisme, le paysage, la forêt, l’eau, l’agriculture… Trois études récentes sont succinctement présentées :

- la première se penche sur l’impact d’un aménagement urbain sur la température de l’air dans un quartier de Marseille par temps de canicule : cette capacité à simuler la température à l’échelle très locale est prometteuse pour limiter les effets de la chaleur excessive dans les villes ;

- la suivante s’intéresse aux indices de confort touristiques et l’attractivité touristique en région méditerranéenne : cet exemple montre que l’on

peut anticiper l’attractivité des territoires à partir d’indicateurs. Des études de ce type spécifiques à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont possibles ; - enfin, la dernière présente un exemple concret de cartes du climat présent et futur réalisées à la demande d’une collectivité locale sur le territoire l’Embrunais (Hautes-Alpes). La technique utilisée s’inspire des méthodes de spatialisation de données (Cf. 2.3).

Euromed : étude de l’impact d’un aménagement urbain en période de canicule à Marseille

L’augmentation de la température de l’air qui résulte du réchauffement climatique en cours a un fort impact sur les zones urbaines, puisqu’elle s’ajoute aux effets d’îlot de chaleur urbain généré par toute ville.

L’Etablissement public d’aménagement EuroMéditerranée, en charge de la réhabilitation urbaine de Marseille, a commandé en 2012 à Météo-France une étude visant à quantifier les effets climatiques induits par l’opération « Euromed 2 ». Les objectifs étaient d’évaluer les impacts :

- du parc urbain créé par la réhabilitation, à l’emplacement de la gare de triage du Canet ;

- de l’utilisation d’un système de climatisation innovant, soit une pompe à chaleur couplée à une boucle à eau de mer connectée à l’eau profonde de la Méditerranée au large de Marseille (thalassothermie) ;

- d’une éventuelle modification du pouvoir réfléchissant des murs.

Pour cette étude, le modèle atmosphérique de recherche Méso-NH, couplé à une nouvelle version du modèle de ville TEB (Town Energy Balance) permettant la prise en compte de la dynamique thermique interne des bâtiments, a été utilisé à une résolution spatiale de 125m. Différents scénarios, correspondant à des paramètres de description de la ville adaptés à chaque hypothèse à tester, ont été modélisés sur six journées chaudes d’août 2003.

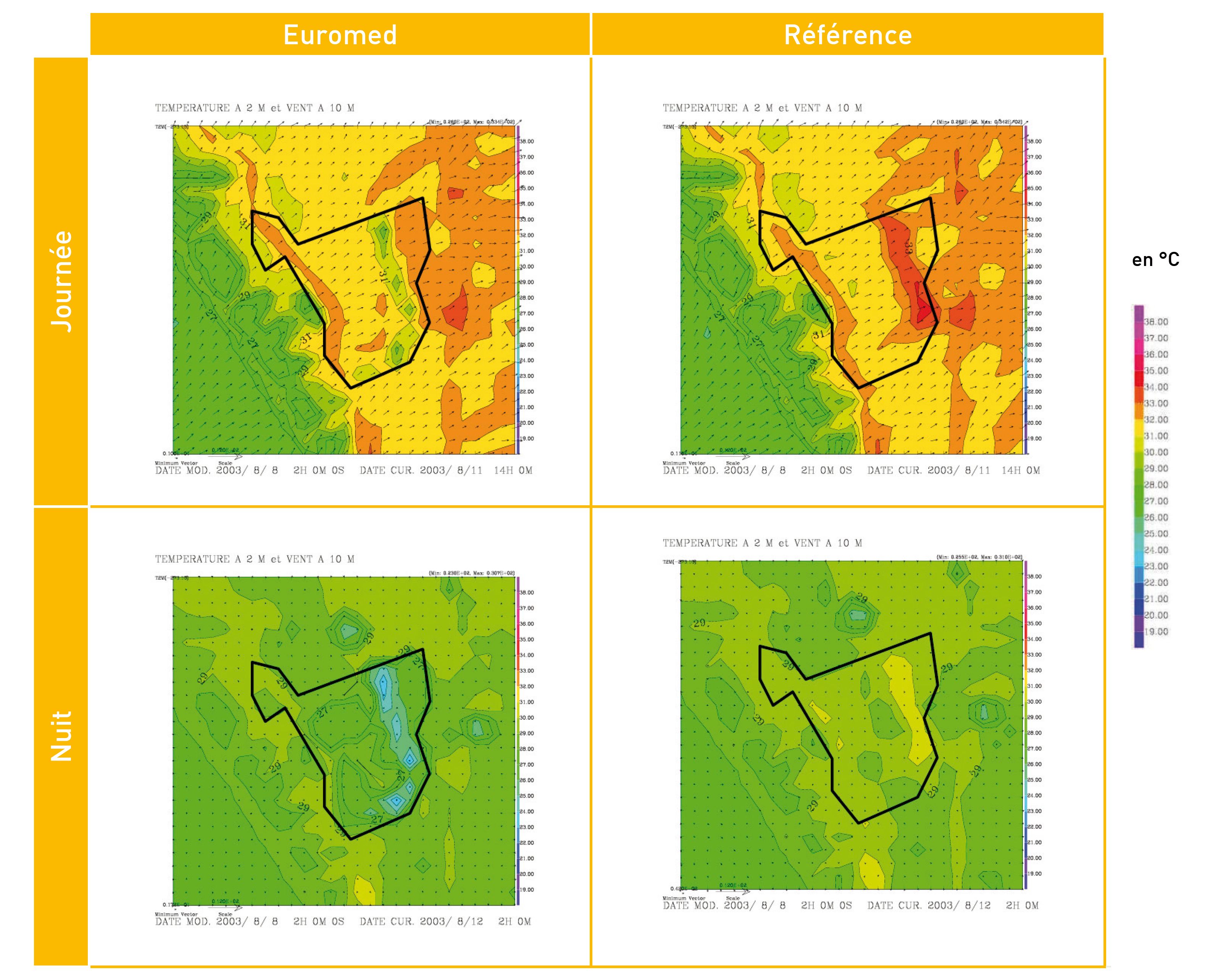

Si on compare les prévisions obtenues pour la ville actuelle et la ville de demain (Euromed), les différences les plus importantes sont observées au niveau du parc urbain (Figure 28), avec un rafraîchissement moyen d’environ 4°C et un maximum de 6,5°C la nuit.

L’influence du parc sur les quartiers voisins n’excède pas les 100 m, mais de par sa forme allongée, la zone urbaine concernée par une modification du climat local représente 30% de la surface totale de l’aménagement. Enfin, l’étude a hiérarchisé les leviers potentiels limitant l’effet d’une canicule sur un secteur urbain. La présence des jardins est le levier le plus fort qui permet de gagner presque 1°C en pointe sur les quartiers d’habitations. L’utilisation du système de thalassothermie, en lieu et place d’une climatisation classique, permet aussi de limiter l’augmentation de la température, mais avec une amplitude deux à trois fois moindre que celle générée par les jardins. Enfin, l’augmentation du pouvoir réfléchissant des murs, dans le contexte marseillais, ne procure qu’un gain limité et peut même s’avérer contre-productive dans les quartiers d’affaires.

Sur la Figure 28, dans la simulation du projet Euromed, la signature thermique du parc de jour et de nuit est bien marquée (ligne allongée plus froide que l’environnement en bordure droite de l’aménagement), ainsi que celle de la gare de triage correspondant à la référence, soit la ville actuelle (ligne plus chaude au même endroit en journée).

Figure 28. Simulation de la température de l’air à 2 m et du vent à 10 m avant et après aménagement urbain à Marseille le 11 août 2003 à 14h00 UTC (ligne du haut) et le lendemain à 2h00 UTC (ligne du bas) : Euromed à gauche, ville actuelle à droite (source : Météo-France)

Figure 28. Simulation de la température de l’air à 2 m et du vent à 10 m avant et après aménagement urbain à Marseille le 11 août 2003 à 14h00 UTC (ligne du haut) et le lendemain à 2h00 UTC (ligne du bas) : Euromed à gauche, ville actuelle à droite (source : Météo-France)

Quelle attractivité touristique en 2050 ? Les enseignements des indices de confort

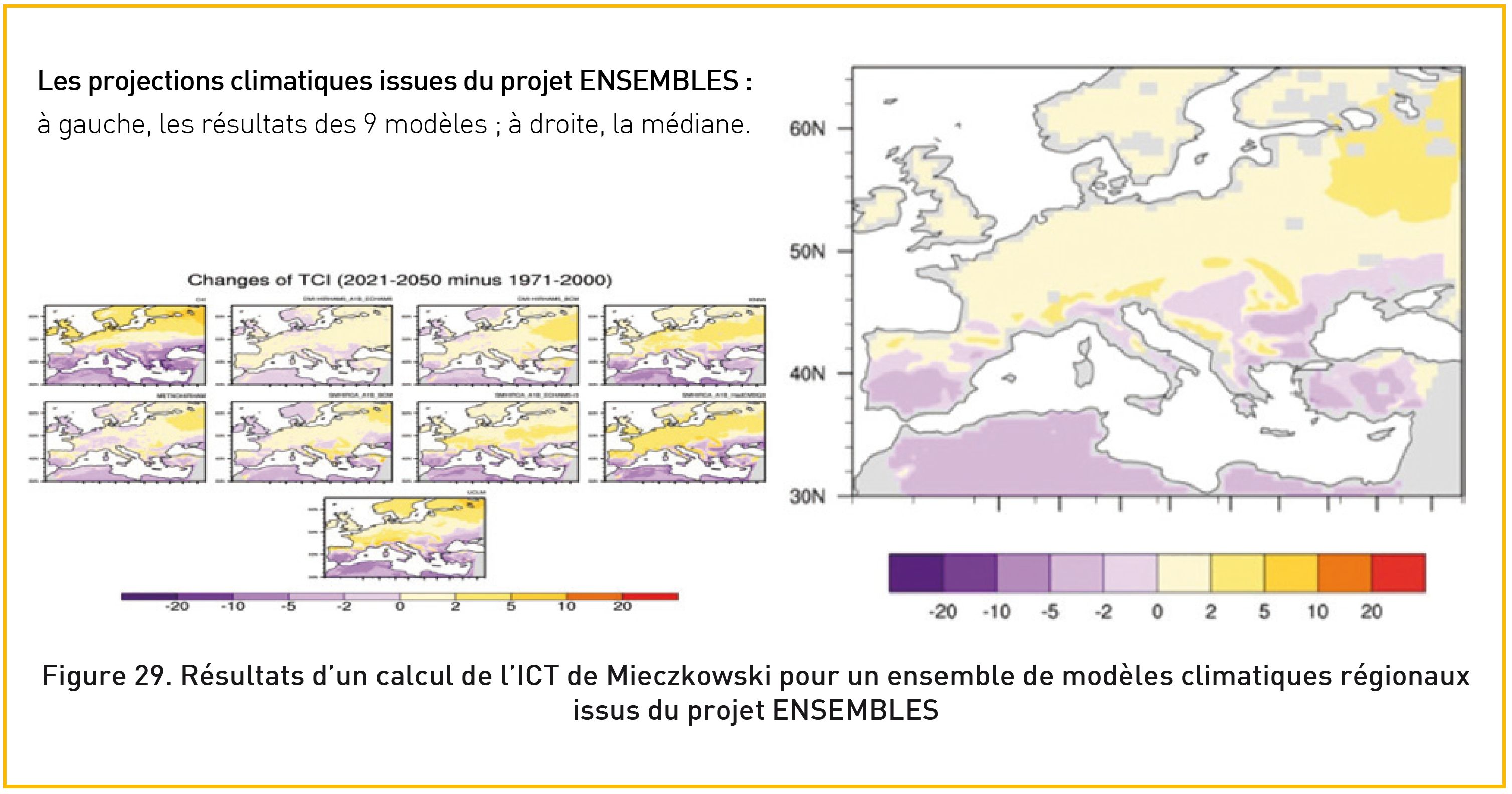

Les indices de confort touristiques (ICT) sont des indices composites utilisés pour décrire les conditions climatiques favorables aux activités touristiques. Ils peuvent servir à la planification, l’investissement ou la gestion quotidienne du tourisme. L’indice le plus connu a été défini par Mieczkowski en 1985. Noté sur 100, il pondère pour 50% le confort thermique (qui agrège lui-même température et humidité), 20% les précipitations, 20% l’ensoleillement et 10% le vent. Depuis, les recherches ont consisté à proposer d’autres formules de calcul, spécifiques à certaines formes de produits (tourisme balnéaire, tourisme urbain...), ou à sélectionner des composants de cet indice et leur pondération en prenant mieux en compte les préférences climatiques déclarées ou révélées par les touristes (Mayer and Höppe, 1987, Höppe, 1999, De Freitas et al., 2008).

La définition des enjeux passe aussi par une approche plus complète de l’incertitude liée au choix d’une projection climatique ou d’un modèle particulier, afin de ne pas orienter la décision vers une seule tendance, et donc potentiellement vers une mauvaise direction.

La Figure 29 montre les résultats d’un calcul de l’ICT de Mieczkowski pour neuf modèles climatiques régionaux issus du projet ENSEMBLES. Les cartes de gauche présentent les neuf projections individuelles et celle de droite la médiane. L’évolution de la valeur annuelle moyenne de l’indice (différence entre les périodes 2021- 2050 et 1971-2000) est représentée. Globalement, cette modélisation montre une baisse de l’ICT (et donc de l’attractivité touristique) en Méditerranée, surtout au sud du bassin. Les résultats sont moins nets au nord du bassin et notamment en région PACA : la moitié des

modèles prédisent une amélioration de la valeur de l’indice, l’autre une dégradation. Le même contraste est observé si on ne retient que la saison estivale.

Au vu de ces résultats, il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives sur l’évolution du tourisme régional face au changement climatique, même si les conditions estivales et hivernales vont certainement influer sur les activités économiques des acteurs touristiques à moyen et long terme. Les opportunités durant les intersaisons seront à saisir pour continuer à attirer les touristes.

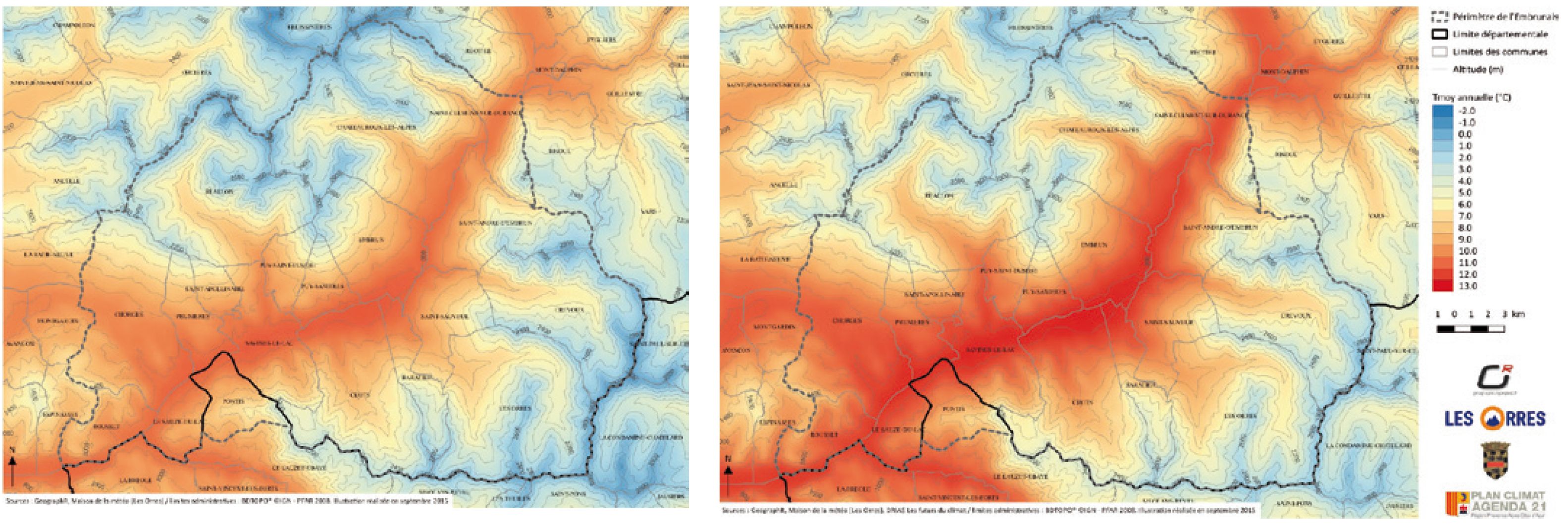

Quel climat dans l’Embrunais (Hautes-Alpes) ?

Pour mieux connaître le climat local à fine échelle spatiale et anticiper le changement climatique aux horizons 2016-2035 et 2036-2055, une étude a été menée en 2014, à la demande de la commune des Orres, sur le territoire de l’Embrunais et plus largement dans les Alpes du Sud. La vocation des résultats est de fournir des indicateurs climatiques, faciliter la prise de décision et adapter les activités (tourisme, paysage, forêt, biodiversité, agriculture…) dans les territoires alpins.

Une méthode géostatistique a été développée pour cartographier le climat présent (températures de l’air et précipitations) à haute résolution spatiale à partir de mesures locales (réseau de stations de mesures de Météo-France) et de variables physico-environnementales (altitude, pente, encaissement des vallées, orientation, etc.). A cette cartographie de référence ont été appliquées les anomalies (ou deltas) spatialisées de températures de l’air et de précipitations du modèle climatique régional ALADIN-Climat (RCP 2.6, 4.5 et 8.5). Ces anomalies ont été calculées à partir des sorties du modèle de 1991-2010 (période de référence), de 2016-2035 et de 2036-2055. Cette démarche a permis de produire une cartographie fine du climat présent et futur (Figure 30) : 100 m de résolution spatiale pour les températures de l’air et 1000 m pour les précipitations.

Ces données sont la somme des incertitudes liées à la qualité des mesures locales (stations de mesures), à l’interpolation spatiale des données, aux scénarios d’émissions, aux sorties des modèles globaux et régionaux, et aux méthodes de correction. Cette approche statistique (non dynamique) n’augmente pas la fiabilité des sorties des modèles climatiques régionaux et n’anticipe pas l’éventuelle évolution de la circulation atmosphérique générale future (et les effets locaux associés), mais elle a le mérite de donner des tendances sur lesquelles les services techniques peuvent s’appuyer.

Sommaire du cahier