Johnny Douvinet (ESPACE), Eric Duverger (SMAVD) & Guillaume Hamon-Marie (ESPACE)

Le changement climatique est à l’origine d’une modification de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes, tels que les sécheresses, engendrant de nombreux impacts sur les milieux naturels et sur les sociétés. Le risque lié aux inondations fait lui aussi partie des événements craints, même si les prévisions sont moins précises et plus incertaines. Pour autant, le dérèglement climatique impose de se préparer à l’impensé, à l'impensable, voire à l'imprévisible. Dès lors, comment développer une culture du risque dans un tel contexte, et comment se préparer à la survenance d’une catastrophe ?

Afin de répondre à cette question, une étude a été menée par des chercheurs de l’université d’Avignon et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) en 2020, dans des quartiers situés en zone inondable. Concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial de la Basse-Durance depuis 1982, le SMAVD contribue à l’aménagement et à la gestion du lit de la Durance. Dans le domaine des inondations, le SMAVD anime en particulier un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) aux objectifs étendus (surveillance et prévision des crues et des inondations, ralentissement des écoulements, protection des personnes et des biens, etc.). Le syndicat réalise également des actions pour renforcer la connaissance et la culture du risque. Pour accompagner le développement et l’enracinement, auprès des populations du territoire, d’une « culture du risque » adaptée à l’identité du bassin versant de la vallée de la basse Durance, un état des lieux sur la perception et sur l’intégration de cette culture a été mené au cours de l’année 2020. Cette « culture du risque » a été définie comme résultant d’un partage de connaissances (sur les risques, les consignes de mise en sécurité, les outils d’alerte existants) entre l’ensemble des acteurs d’un territoire (élus, associations, citoyens). L’acceptabilité et la crédibilité du risque sont ainsi des composantes majeures d’une telle « culture ».

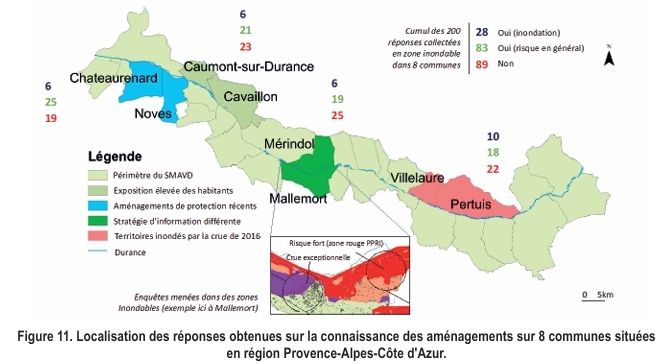

Des enquêtes ont été conduites dans 8 communes (Figure 11), pour récolter les avis de 200 personnes résidant en zone inondable (telle que reconnue dans le Plan de Prévention du Risque Inondation). Les réponses (25 répondants par commune) ont été collectées lors d’entretiens semi-directifs qui ont duré de 20 minutes à 1h. Les résultats ont permis de voir que, sur le volet « Connaissance des éléments structurants du risque inondation », les 200 participants déclarent connaître la Durance (96%) ou la notion de débit (81%), mais seules 5% sont capables d’expliquer ce qu’est un bassin versant, et 11% une crue centennale. Sur le volet « Connaissance et rôle des aménagements de la Durance », 90% déclarent connaître un ouvrage hydraulique (dont 52% citent le barrage de Serre-Ponçon) et 78% affirment que ces ouvrages ont une influence sur les inondations (la moitié des répondants affirme que ces aménagements aggravent le risque et pour l’autre moitié, que ces ouvrages l’atténuent). Sur deux communes (Noves et Mérindol), le nombre de répondants ne connaissant pas ces aménagements était plus élevé, ce qui a amené le SMAVD à relancer des actions de sensibilisation.

Sur le volet « Rapport aux informations sur le risque inondation », 62% des personnes interrogées citent la mairie comme le vecteur le plus pertinent pour assurer la diffusion de l’information sur le risque inondation. Cependant 44% des interrogés ne ressentent pas le besoin de s’informer sur les inondations et sur les risques naturels en général, 47% assument ne pas vouloir chercher ces informations, 74% déclarent ignorer le PPRI, et 60% déclarent n’avoir jamais été officiellement informés de l’existence de ce risque. Sur le volet « Comportements face aux inondations », 86% des personnes interrogées déclarent connaître les pratiques à adopter en cas d’événement, 43% prendraient le temps de certifier une demande d’évacuation en cas de besoin, 22% indiquent qu’elles quitteraient leur logement sans tarder ; 68% indiquent toutefois qu’elles n’ont pris aucune mesure pour faire face aux inondations qui pourraient se produire au niveau de leur habitation.

Au final, cette étude, qui vient compléter les autres études menées sur la perception du risque inondation, confirme plusieurs éléments. Tout d’abord, malgré les efforts opérés en matière d’information, les résidents vivant en zone inondable en basse vallée de la Durance ne vont pas chercher l’information sur le risque, même quand ils y sont exposés quotidiennement. Par ailleurs, si les injonctions réglementaires sont nécessaires, elles ne sont guère suffisantes pour transmettre une culture du risque partagée entre tous les acteurs au sein des territoires. Les règles relatives à l’Information des Acquéreurs et des Locataires imposées aux notaires depuis 2006, ou l’obligation faite aux mairies, depuis 1987, d’élaborer un Document d’information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) nécessitent des mesures complémentaires. En effet, en cas d’alerte, les individus estiment connaître les pratiques à mettre en œuvre, mais pour autant, ils ne sont pas prêts à quitter leur logement sans vérifier la source de l’alerte, et n’ont pas imaginé des solutions de repli ou de protection pour faire face à une inondation le jour venu.

Pour le SMAVD, il a donc été nécessaire d’accroître les efforts en termes de communication et de sensibilisation, ce qui s’est traduit par l’organisation de manifestations « grand public » (ex. : « Un Dimanche en Durance »), des aménagements touristiques (« Un vélo-route en Durance »), des communications adaptées via les réseaux sociaux, et des rétrospectives sur des inondations passées marquantes (1886, 1994).

Sommaire du cahier

- Le risque, une évidence ?

- Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre

- Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice

- Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique

- Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance

- La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux