- 8.2. La gestion souple du trait de côte : donner la parole aux usagers et communiquer sur les travaux de renaturation du cordon dunaire des Vieux Salins d’Hyères

- 8.3. Le rôle des associations et des citoyens dans l’exigence juridique en matière de changement climatique

- 8.4. Échec et réussite de la Convention citoyenne pour le climat

- 8.5. Les procès climatiques : la responsabilisation des acteurs économiques dans leur contribution à l’effort climatique

- 8.6. La recherche-action participative - Repenser la « culture en terrasses » dans la Roya

La question du degré d’acceptation par les citoyen.nes des mesures prises dans le cadre de la transition écologique, des politiques d’atténuation aux projets d’adaptation au changement climatique se pose depuis plusieurs années. La question de la réception des mesures d’adaptation, si elle est essentielle, doit être pensée en parallèle de l’implication des citoyen.nes au sein des projets de territoires. L’enjeu est bien de formaliser des modalités de gouvernance permettant de faire ensemble, de l’élaboration à la mise en œuvre, et de s’assurer que la transition écologique est juste et démocratique. Ainsi, depuis plusieurs années, la multiplication des collectifs et des recours juridiques (Notre affaire à tous, la convention citoyenne pour le climat, la notion de crime d’écocide, le défi #onestprêts…) témoignent d’un enjeu de corréler transition, justice sociale et démocratie.

8.2. La gestion souple du trait de côte : donner la parole aux usagers et communiquer sur les travaux de renaturation du cordon dunaire des Vieux Salins d’Hyères

Myriam Hilbert (LADYSS)

Le recul du trait de côte d’une partie du littoral français est accentué par le changement climatique qui provoque une montée du niveau des mers. Cette évolution a donné lieu à une refonte de la stratégie d’aménagement du littoral national et l’élaboration, dès 2012, d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) valorisant le rôle des écosystèmes naturels dans les projets de recomposition spatiale.

Ce changement de paradigme est également porté par le Conservatoire du littoral qui tente de combiner la préservation de la biodiversité d’une part, et l’adaptation au changement climatique d’autre part (dont l’adaptation des littoraux au risque de montée des eaux). Le Conservatoire a notamment initié un projet européen, avec les acteurs économiques et politiques locaux (2017-2022) qui vise à démontrer l’intérêt et la faisabilité des solutions de gestion souple du trait de côte pour répondre aux conséquences des aléas de submersion et d’érosion marine. Ce projet explore différentes solutions d’adaptation fondées sur la nature sur dix sites du littoral français.

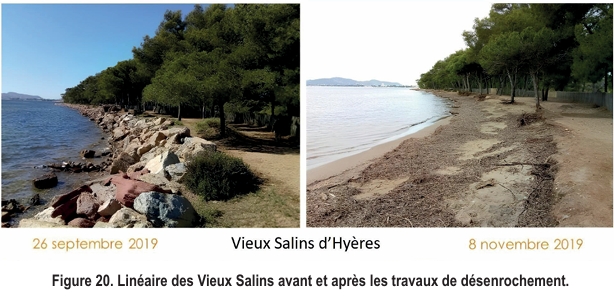

Dans le cadre d’un processus de renaturation du littoral du site des Vieux Salins par la suppression d‘une digue constituée d‘enrochement (voir Zoom 10), le Conservatoire du littoral et le gestionnaire (la Métropole Toulon Provence Méditerranée) se sont interrogés sur la manière dont les usagers qui fréquentent les Vieux Salins perçoivent et comprennent les mesures de gestion du site, et notamment le désenrochement. La réalisation d’une étude sur la perception sociale permet d’identifier ce qui relève ou non d’un attachement des usagers aux sites et de constituer des outils d’évaluation des politiques publiques d’aménagement du littoral.

Lors d’une enquête par questionnaire menée entre 2015 et 2016 par des étudiant.es en Master à AgroParisTech sur les Vieux Salins, les usagers interrogés sur l’avenir de l’enrochement, encore en place à cette époque-là, se déclaraient à 63% pour sa conservation (bien que majoritairement considéré comme étant inesthétique et d’une utilité peu certaine), et à 27 % pour sa suppression et la renaturation du cordon dunaire. Entre août et septembre 2020, une enquête a été conduite auprès de 184 usagers du même site, à la suite de la suppression de 590 m de linéaire d’enrochement et de la reconstitution de la dune, afin de recueillir leurs ressentis face à ces transformations (Figure 20). Il en ressort que 72 % d’entre eux déclarent avoir vu des transformations sur le site, sans pour autant citer spontanément le désenrochement. Après présentation par les enquêteurs des objectifs du désenrochement (en priorité lutter contre l’érosion), ainsi que les photos de la Figure 20, 75 % des usagers se disent satisfaits de ces travaux. De manière générale, les usagers fréquentent les Vieux Salins pour leur beauté, leur calme et leur esthétique naturelle, des caractéristiques rares sur un trait de côte méditerranéen perçu par eux comme fortement artificialisé. L’ombrage apporté par les pins, présents sur le rivage, est d’ailleurs un point majeur d’attachement souvent cité : sa disparition, liée à la mortalité des pins du fait de la salinisation du sol, semble être la principale raison du mécontentement des usagers, bien avant la problématique de l’existence, ou non, de l’enrochement.

Toutefois, une incertitude demeure chez ces usagers quant à la capacité de ces méthodes de gestion à prévenir et protéger des risques côtiers. Interrogés sur la confiance qu’ils seraient prêts à accorder à des méthodes douces de gestion des risques côtiers (Solutions fondées sur la Nature entre autres), ils sont 41 % à répondre qu’ils ne savent pas – malgré leur conscience des effets de l’érosion sur le rivage. Ces doutes quant à la capacité de ces méthodes souples de gestion à répondre aux enjeux en présence, se retrouvent principalement chez les résidents des communes proches (Hyères, la Londe-les-Maures). Pourtant, sur le site des Vieux Salins, à la suite des différentes tempêtes (octobre et novembre 2019) qui ont frappé les côtes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur après les travaux de désenrochement, la plage renaturée et les banquettes de posidonies ont montré leur capacité de résistance face à l’érosion, ayant permis au cordon dunaire de tenir. Sur ce site, ces observations constituent un argument de plus en faveur de la pertinence de ce choix de gestion souple du trait de côte.

En conclusion, l’enquête met en évidence la complexité d’appréhender ces modes de gestion alternatifs, et la nécessité de poursuivre les efforts d’information d’ores et déjà mis en place sur le site (panneaux qui jalonnent aujourd’hui les Salins et qui expliquent le rôle des dunes, des herbiers et banquettes de posidonie ou encore l’impact de l’enrochement). Des expositions photographiques, des reportages, ou encore la formation des techniciens en charge des travaux, permettraient de faire passer une information auprès des usagers du site, et de détailler les objectifs recherchés par les aménagements.

La renaturation du site des Vieux Salins d’Hyères

Pauline Bouzat (Conservatoire du littoral)

Les Vieux-Salins d’Hyères (Var), au passé industriel et aujourd’hui placés au cœur d’un programme de renaturation du trait de côte, sont l'un des dix sites du littoral français ciblés par le Conservatoire du littoral dans le cadre du projet Adapto.

Acquis en 2001 par le Conservatoire du littoral, les salins sont séparés de la mer Méditerranée par un cordon littoral étroit dans lequel a été creusé un canal d’alimentation ainsi qu’une levée de protection des anciennes tables salantes. Entre 1970 et 1992, la compagnie des Salins du Midi enrocha une partie du cordon littoral situé à l’est du site sur près de 800 mètres pour protéger l’outil de production salinière. Si les enrochements ont permis de faire obstacle au recul du trait de côte sur le secteur Est des Vieux-Salins, ils ont conduit à décaler la cellule d’érosion plus à l’ouest des ouvrages et à renforcer le risque d’intrusion marine au niveau du canal d’alimentation du site qui dessert l’ensemble des pièces d’eau en eau de mer. Pour atténuer l’érosion au niveau de ce secteur sensible, susceptible de mettre à mal le fonctionnement hydraulique des Vieux-Salins, le Conservatoire du littoral a lancé une réflexion autour de la renaturation du cordon littoral plutôt que renforcer voire prolonger les ouvrages existants.

Ainsi, après un dialogue approfondi avec les partenaires concernés (Conservatoire du littoral, élus locaux et services de la collectivité gestionnaire), un désenrochement et une restauration du cordon dunaire ont été privilégiés pour rétablir la mobilité du trait de côte et restaurer les dynamiques sédimentaires naturelles. Entre 2011 et 2020, trois phases de désenrochement se sont succédées sur la majeure partie de l’ouvrage (près de 700 mètres linéaires). Ces opérations ont permis le retour d’une plage sableuse tout en maintenant le trait de côte au même niveau. Une atténuation de l’érosion sur le site a aussi été observée par la restauration du transit hydrosédimentaire. Enfin, un itinéraire alternatif du sentier littoral a été aménagé en retrait, afin d’assurer la continuité du sentier littoral pendant les travaux et d’anticiper les effets des futures évolutions du rivage. Les différentes études menées ont mis en lumière le rétablissement des équilibres hydrosédimentaires, les bénéfices écologiques, paysagers, pédagogiques et économiques de la gestion souple du trait de côte dans ce cas.

8.3. Le rôle des associations et des citoyens dans l’exigence juridique en matière de changement climatique

Marie-Laure Lambert (LIEU)

Les citoyens sont de plus en plus présents dans les débats publics et exercent une pression auprès des décideurs locaux et nationaux en faveur d’actions climatiques. Le plaidoyer des associations et des ONG est connu de longue date mais les décideurs publics ont récemment fait appel à des conventions citoyennes, qui permettent de recueillir l’avis ou les propositions de panels de citoyens qui ne sont pas, au départ, des militants avertis.

Il est donc particulièrement intéressant de constater que les explications données par des scientifiques ou des experts, dans des rencontres qui laissent le temps de la réflexion et de l’échange, loin des tempêtes médiatiques et des raccourcis des réseaux sociaux, peuvent amener 150 citoyens, a priori peu sensibilisés aux enjeux climatiques, à émettre finalement des propositions d’actions en faveur du climat ou des transitions écologiques parfaitement pertinentes et équilibrées.https://propositions.conventioncitoyennepourleclim...">

Si les résultats de la convention nationale ont été insuffisamment repris (environ 40 % des propositions seulement) dans le texte final de la loi « climat et résilience » adoptée en juillet 2021, il est à noter que la région Occitanie s’est inspirée de l’expérience en conviant une convention de 100 citoyens destinée à construire un « Green New Deal local ». Les propositions ont été soumises à une votation à laquelle ont participé 20 000 Occitans. Toutes les propositions ont été reprises, sauf une (pour instaurer un travail d’intérêt écologique des prisonniers), et cinq qui n’étaient pas du seul ressort de la Région.https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/consultat...">

8.4. Échec et réussite de la Convention citoyenne pour le climat

Jean-Michel Fourniau (Université Gustave Eiffel)

Convoquée pour parachever le Grand débat national, réponse gouvernementale aux Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat s’est vue confier une mission exceptionnelle : définir les mesures législatives nécessaires pour diminuer de 40 % (par rapport à 1990) les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici 2030. Le gouvernement reconnaissait par ce dispositif inédit la légitimité du tirage au sort pour représenter les citoyens. Les 160 citoyens tirés au sort ont travaillé 9 week-ends de 3 jours, d’octobre 2019 à juin 2020, aiguillonnés par la promesse du président de la République de transmettre « sans filtre » leurs propositions au Parlement. Cette « France en miniature » lui a remis le 29 juin 2020 à l’Élysée 149 propositions de mesures législatives et réglementaires. Son rapport a fourni la structure et la matière de la loi Climat-Résilience annoncée à ce moment-là, et à la préparation de laquelle les citoyens ont été associés, même si trop de leurs propositions n’ont pas été reprises « sans filtre », et pour beaucoup, pas du tout.

On retient souvent cette frilosité du gouvernement et des parlementaires à aller aussi loin que les citoyens le préconisaient pour parler d’échec de la Convention citoyenne.

Mais celle-ci a néanmoins fixé un cap et des objectifs pour les politiques climatiques, sur lesquelles l’action collective ne manque pas de s’appuyer. L’exercice lui-même est riche d’enseignements démocratiques. Après avoir mis à la disposition des participants un socle – remarquable et lui aussi inédit – de connaissances sur les enjeux climatiques, le dispositif de co-construction entre les citoyens et les experts du climat et juristes travaillant à leur service pour l’élaboration de mesures d’atténuation, intégrait dès sa commande la prise en compte de la justice sociale. En écho à la crise des Gilets jaunes, cette question a cadré l’esprit du travail des citoyens et en a fondé la portée politique. Le principal levier de la formulation des propositions dans un esprit de justice sociale vient de l’égalité radicale que confère le tirage au sort, autorisant une confrontation sans hiérarchie préétablie des expériences, des compétences et du sens de la justice, très divers parmi les participants. Comme l’ont analysé les travaux d’un groupe de trente chercheurs en sciences sociales ayant observé in situ le processus, le large consensus parmi les participants qu’a généré leur travail collectif a également trouvé un large écho au sein du grand public : plusieurs sondages l’ont souligné.

D’importants progrès restent à accomplir pour remettre les citoyens au cœur de l’action climatique, pour produire des mesures législatives et non pas seulement des recommandations générales comme dans la plupart des dispositifs participatifs, et ainsi asseoir le rôle politique représentatif des assemblées citoyennes , avec un engagement nécessaire de l’exécutif quant à la transmission sans filtre à au Parlement des mesures législatives formulées et leur soumission ou non à référendum. L’expérience de la Convention citoyenne a été un premier pas déterminant. Il contribue à l’intérêt que porte aujourd’hui les sciences humaines et sociales aux défis climatiques.

Une assemblée citoyenne du Futur à Marseille

Joël Guiot (CEREGE)

La Ville de Marseille a également lancé, depuis 2023, une « assemblée citoyenne du Futur » constituée de citoyens qui débattent de sujets d’avenir (sobriété et partage des usages en eau, tourisme durable et ville-nature). Ce dispositif permet aux citoyennes et aux citoyens de formuler des propositions concrètes pour construire une ville pilote en termes de transition écologique et sociale. Au total, 111 citoyen. ne.s ont été tiré.e.s au sort, dont 16 lycéen. ne.s. La première session de travail s’est terminée en mars 2024. Informés par les experts du GREC-SUD, les citoyens ont traité de la problématique de l’eau, du tourisme, de la Zéro Artificialisation Nette (ZAN), de la démocratie participative. De nouvelles sessions sont prévues avec d’autres participants tirés au sort. La balle est maintenant dans le camp de la municipalité qui doit reprendre les propositions lors des futures délibérations du conseil municipal.

8.5. Les procès climatiques : la responsabilisation des acteurs économiques dans leur contribution à l’effort climatique

Christel Cournil (LaSSP)

La concrétisation de l’urgence climatique sur les sociétés humaines a conduit la société civile ou des collectivités publiques à engager des actions contentieuses en visant d’abord les pouvoirs publics avant que les entreprises ne deviennent à leur tour la cible de ces « procès climatiques ». Dirigées contre des sociétés pétrolières, des sociétés productrices d’énergie, des investisseurs, les plaignants ont essuyé des échecs en raison de leur difficulté à faire reconnaître un intérêt à agir et à établir l’action ou l’omission fautive des entreprises, du difficile partage de responsabilités entre les multiples émetteurs ou encore de l’établissement du lien de causalité et le préjudice subi. Dernièrement, certains obstacles ont cédé et l’utilisation, dans les procédures judiciaires, d’éléments probatoires nouveaux (science du climat) y a contribué. À côté des procès plus classiques contre les infrastructures polluantes (projets d’oléoducs, projets énergivores), trois types de stratégies contentieuses se dessinent désormais.

D’abord, des tentatives de responsabilisation résultant des émissions de GES du passé (ex post) ont été menées sous l’angle de la responsabilité délictuelle, avec des requêtes cherchant à obtenir une réparation des préjudices subis en raison du changement climatique résultant des émissions de GES de quelques grandes entreprises polluantes. Certaines villes (San Francisco et Oakland) ont en vain demandé le financement de coûts d’infrastructures. En Europe, la demande de réparation (indemnisation) d’un Péruvien menacé par des crues glaciaires sur sa propriété à l’encontre de l’entreprise productrice d’électricité RWE a été jugée recevable par le juge allemand.

Ensuite, des demandes en responsabilité (ex ante) sur les émissions futures accompagnées d’injonctions préventives (qui vise à prévenir un acte illicite futur) ont été initiées. Il ne s’agit pas d’obtenir des indemnisations mais de chercher à responsabiliser des acteurs économiques dans leur contribution à l’effort climatique en demandant au juge de contrôler leur trajectoire de réduction de GES défini par leur Plan climat ou l’anticipation des risques climatiques dans leur « business model ». Ces procès ont été intentés par des ONG en France contre TotalEnergies ou contre BNP et aux Pays-Bas contre Shell. Pour ce dernier, il s’agit d’un des rares procès ayant obtenu une condamnation. Le juge néerlandais a exigé une diminution d’au moins 45 % d’émissions nettes avant 2030, par rapport au niveau de 2019. Shell a fait appel, mais reste néanmoins tenu de respecter les obligations de réduction fixées par le juge en raison du caractère exécutoire du jugement. En France, après 4 ans de procédure sur les questions de recevabilité, un récent jugement permet qu’un procès se tienne au fond sur le respect du devoir de vigilance en matière climatique par TotalEnergies.

Émergent, enfin, des demandes de responsabilisation portant sur la divulgation mensongère d’informations présentant des risques financiers ou sur le contrôle de la sincérité de la communication des engagements de décarbonation. Le premier cas en France porte sur la crédibilité des allégations de neutralité carbone d’ici 2050 de TotalEnergies. Trois ONG ont assigné le groupe à faire cesser des pratiques commerciales trompeuses définies par le Code de la consommation.

Un mouvement des procès climatiques en construction

Marie-Laure Lambert (LIEU)

Plusieurs procès portés par des fondations ou associations influentes visent à dessiner les objectifs d’une justice climatique en construction. En effet, les associations de citoyens peuvent se mobiliser en portant des actions juridiques devant les tribunaux. Le mouvement des « procès climatiques » a été encouragé par le succès de la fondation Urgenda aux Pays Bas. Cette association a obtenu, au nom de 886 citoyens, la condamnation de l’État néerlandais par le Tribunal de La Haye en juin 2015 (confirmé par la Cour Suprême hollandaise en décembre 2019) pour ne pas avoir « pris de mesures suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ». Depuis, les contentieux climatiques se multiplient dans nombre d’états.

En France, les juges se sont très récemment laissé convaincre par des arguments climatiques, auxquels ils étaient demeurés sourds pendant des décennies. Une première décision dans ce sens est celle du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant le projet Europacity en 2018 sur le motif de l’accroissement des émissions de GES (décision historique mais isolée et annulée par la CAA de Versailles). Elle fut suivie par une injonction adressée par le Conseil d’État (19 novembre 2020, Grande Synthe et autres) à l’État de renforcer son action climatique dans le sens des objectifs fixés pour 2030. De même le Tribunal Administratif de Paris a-t-il reconnu la responsabilité de l’État pour non-respect du budget carbone qu’il s’était fixé en vue d’atteindre les objectifs européens (Notre Affaire à Tous, Greenpeace, FNE, 3 février 2021). A la demande de ces mêmes associations, le tribunal administratif de Paris (14 octobre 2021) a donné injonction au gouvernement de réparer le préjudice écologique lié au surplus d'émissions de gaz à effet de serre, avant le 31 décembre 2022.

Parallèlement, des formes d’activisme moins institutionnalisées se manifestent aujourd’hui face à l’urgence climatique (Extinction Rebellion, Dernière génération, Scientists Rebellion…), et sont désormais accueillies par les juges. On relève notamment la relaxe par le TGI de Lyon le 18 septembre 2019 des « décrocheurs de portraits » du mouvement « Action non-violente COP 21 » ainsi que la relaxe, le 23 janvier 2024, par le Tribunal Correctionnel de Grasse, de trois activistes d’Extinction Rebellion poursuivis pour entrave à la circulation d’un jet privé sur l’aéroport de Cannes. De plus en plus, les juges reconnaissent la supériorité de la liberté d’expression dans le domaine d’un sujet d’intérêt général comme le changement climatique.

8.6. La recherche-action participative - Repenser la « culture en terrasses » dans la Roya

Clara Descamps (OTECCA)

Le projet Cultures en Terrasses (CTR) dans la Vallée de la Roya est un exemple emblématique d’un projet de recherche-action multi-partenarial impliquant recherche, incubateurs, associations et acteurs du territoire, mis en place dans le but de repenser un espace avec le prisme du changement climatique. En octobre 2020, la tempête Alex touche fortement la vallée de la Roya ; s’ensuivent de multiples questions pour repenser l’avenir durable et soutenable d’une vallée sinistrée. Le projet CTR émerge alors, entre des structures diversifiées pouvant apporter des compétences complémentaires, afin de repenser les modes de vie et le développement local dans le but de créer un avenir plus résilient dans la vallée. En collaboration étroite avec la Communauté d'Agglomérations de la Riviera Française (CARF) et la Mission Interministérielle pour la Reconstruction des Vallées (MIRV), CTR mobilise à la fois des chercheurs en économie, agronomie, géographie, sciences de l’éducation et anthropologie, ainsi que des parties prenantes locales telles que des ONG et des incubateurs. CTR s’intéresse aux espaces agricoles de terrasse, traditionnels de ces zones de montagne méditerranéennes, au travers d’une question de recherche coconstruite - « Les espaces de terrasses, que peut-on y faire, que peut-on en faire ? » - afin de repenser de manière holistique et décloisonnée l’avenir d’une vallée dans son ensemble.

Pour ne citer que deux exemples, le développement d'une méthode de détection automatique de terrasses basée sur des données LIDAR® couplée à des critères co-définis tels que l’accès à l’eau ou le potentiel de résistance durant un épisode climatique intense (localisation de la terrasse) permettront de mieux appréhender quelles terrasses réinvestir. Dans le cadre de ce projet, une étude anthropologique sera menée en étroite collaboration avec l’association « Remontons la Roya » pour répertorier les pratiques agricoles anciennes de la vallée afin de repérer les plus pertinentes dans un contexte de changement climatique et de les réintroduire via les formations données par les incubateurs de projets agricoles partenaires du projet. Cette approche collaborative entre chercheurs et parties prenantes locales enrichit le processus de recherche d’une part et garantit l’impact des données produites pour les réalités de terrain d’autre part.

En favorisant une prise de décision éclairée face aux défis environnementaux, le projet Culture en Terrasse dans la vallée de la Roya illustre le potentiel des sciences humaines et sociales à contribuer à l'adaptation au changement climatique et au développement durable dans les territoires.

L’observatoire de la Transition Écologique et Citoyenne - Côte d'Azur (OTECCA)

Clara Descamps (OTECCA)

Crée en 2020 à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société - Sud Est, l’OTECCA se positionne à l’interface entre monde académique et société civile. Il contribue à coordonner les efforts de recherche en sciences humaines et sociales de l’Université de Nice Côte d'Azur (UniCA), contribuant ainsi à la compréhension scientifique de la région et fournissant aux parties prenantes des données, des outils pratiques, des recommandations et des matériaux de discussion pour une prise de décision éclairée en collaboration avec les pouvoirs politiques locaux.

Sommaire du cahier

- Messages clés

- Résumé

- Introduction

- Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?

- Se représenter le changement climatique au travers du risque

- L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques

- Une gouvernance territoriale à réinventer

- Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables

- Conclusion

- Remerciements