Annabelle Amm (INRAE, URFM) & Julie Thomas (Centre national de la propriété forestière - Institut pour le développement forestier, CNPF-IDF)

L’ampleur du changement climatique est telle que des mesures d’adaptation des forêts sont nécessaires pour maintenir le couvert forestier à long terme. Des programmes nationaux en font mention, à l’instar du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2 : 2018-2022) qui promeut une gestion forestière tenant compte de l’évolution du climat. Toutefois, l’adaptation des forêts pose de nombreuses questions relatives aux acteurs et aux modalités concrètes de sa mise en œuvre en particulier pour les forêts privées qui constituent les trois-quarts des forêts nationales (un peu moins de la moitié en région Sud). Un projet de recherche mené entre 2016 et 2019 questionne et analyse les stratégies d’adaptation des propriétaires forestiers privés français face au changement climatique, les déterminants de leurs choix, ainsi que les freins rencontrés et les incitations au changement.

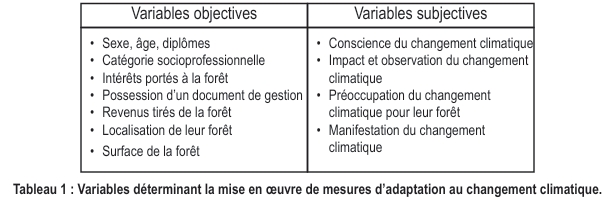

Des analyses statistiques réalisées en 2021 ont permis de déterminer les variables qui influencent la mise en œuvre de stratégies d’adaptation. Deux classes de variables ont été étudiées, des variables « objectives » et des variables « subjectives ».

Perceptions des changements climatiques et transformation des pratiques

Dans l’ensemble, les propriétaires forestiers enquêtés portent de multiples intérêts pour leur forêt (parmi eux, la notion de préservation de la biodiversité, l’attachement à la mise en valeur de leur patrimoine, la production de bois, etc.).

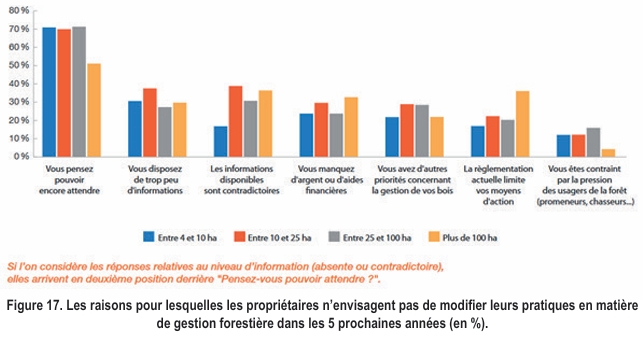

Selon l’étude, 73% des propriétaires sont conscients du changement climatique et la plupart d'entre eux pense qu'il est induit par l'homme. Toutefois, si la plupart des répondants sont persuadés que le changement climatique aura un impact sur les forêts (augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des tempêtes…), ils se préoccupent peu de l'impact du changement climatique sur leur propre forêt et/ou pensent pouvoir attendre avant de s’adapter (70,1%, Figure 17). Seuls 16,1 % des répondants affirment avoir déjà changé leurs pratiques depuis 5 ans ou plus. Dans ce cas, trois stratégies d’adaptation sont essentiellement envisagées : récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers.

Les facteurs de déclenchement, pour s’adapter et réduire les dommages dus au changement climatique, tiennent à la mise à disposition d’une information spécialisée dans le secteur forestier et au fait d’avoir reçu des conseils de professionnels. Ainsi, les répondants portent un intérêt particulier à la formation spécialisée sur le changement climatique et ses réglementations. En revanche, ceux qui ne souhaitent pas s’adapter évoquent comme frein le fait qu’ils pensent encore pouvoir attendre, que l’information sur le changement climatique est contradictoire ou absente, qu’ils ont un manque de moyens financiers, d’autres priorités pour leurs forêts ou encore que la règlementation limite les moyens d’action (Figure 17).

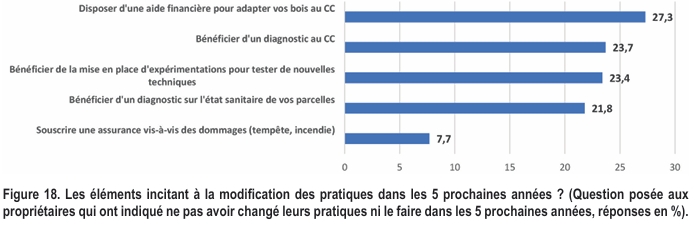

Par ailleurs, les propriétaires qui n’envisagent pas de changer de pratiques portent des intérêts différenciés aux incitations proposées lors de l’enquête (Figure 18). Environ 50% de ces propriétaires ne sont pas intéressés par un bilan climatique ou sanitaire, ni par une expérimentation, une assurance ou encore par des aides. Cela peut signifier que les propositions n’étaient pas assez variées ou que ces propriétaires ne s’identifient pas aux politiques promues par la filière forêt-bois.

Les déterminants des stratégies d’adaptation

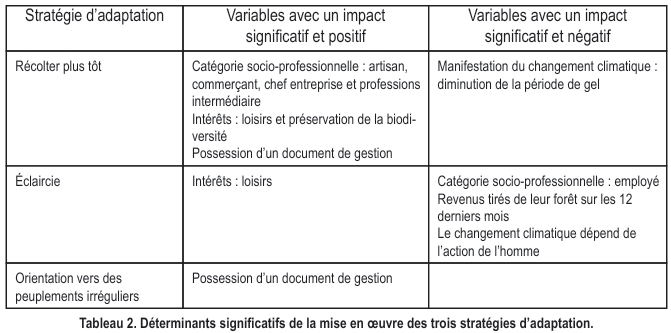

Les résultats de l’enquête montrent que la mise en œuvre des trois stratégies d’adaptation citées (récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers) est déterminée par des variables à la fois subjectives et objectives (Tableau 1). Certains déterminants sont significatifs pour la mise en œuvre de ces stratégies d’adaptation (Tableau 2). À titre d’exemple, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle (CSP) artisans, commerçants, chefs d’entreprise et professions intermédiaires encourage les propriétaires forestiers privés à récolter plus tôt. Inversement, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle employés influence négativement la pratique des éclaircies.

D’autre part, la décision de mettre en place des peuplements irréguliers ou de récolter plus tôt est souvent liée à la possession de documents de gestion forestière. Il semble que les propriétaires qui ont pu fournir un document pour certifier leur gestion forestière sont plus enclins à adopter ces stratégies d’adaptation. Les documents de gestion forestière représentent donc un vecteur pertinent pour une potentielle politique publique dédiée à la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation.

Le fait de savoir que le climat change n'est pas suffisant pour initier un processus d'adaptation de la part des propriétaires. Pour prendre la décision de s’adapter, ils doivent être convaincus que les impacts du changement climatique sont et seront réels (qu'ils possèdent de grandes surfaces forestières ou de petites). Ce résultat confirme les preuves basées sur des statistiques descriptives qui montrent que les propriétaires ont besoin d'informations spécialisées dans le secteur forestier, ainsi que de formation sur le changement climatique et ses réglementations. Les stratégies d’adaptation mises en place par les propriétaires interrogés sont multiples et dépendent des caractéristiques sociales et professionnelles des propriétaires, mais également des usages de leur forêt et de leurs représentations du changement climatique. Cela signifie que parler d'adaptation en général présente peu d’intérêt et que les populations spécifiques doivent être identifiées et ciblées par les politiques publiques dans le but d'encourager des pratiques d'adaptation cohérentes avec le territoire.

Sommaire du cahier

- L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud

- Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud

- Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique

- Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés