Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)

Les territoires de montagne sont précocement éprouvés par les effets des changements climatiques. Les irrégularités croissantes de l’enneigement des stations de sports d’hiver en sont les premiers signes impactant visiblement l’économie locale. Plus hautes en latitude et en altitude, les stations des Alpes du Nord sont parmi les plus grandes du monde. Plus basses en latitude et en altitude, mais aussi plus petites, les stations des Alpes du Sud seront plus rapidement exposées aux effets du changement climatique. La plus grande vulnérabilité climatique et économique des stations de sports d’hiver du sud alpin pourrait-elle favoriser une plus rapide adhésion des acteurs du territoire aux principes de la transition écologique, par opposition aux stations de sports d’hiver du nord alpin davantage captives du modèle économique de l’« or blanc » ?

Au nord comme au sud, les décideurs politiques et économiques adoptent, en premier lieu, un même réflexe moderniste qui associe croissance économique et développement technologique. Ces aménagements d’altitude (remontées mécaniques, immobilier de loisir, etc.) renforcent ce modèle connu et rassurant de l’or blanc rendant difficile de penser des alternatives. Néanmoins, des signaux plus visibles apparaissent dans le sud alpin où le déni marchand, basé sur un argumentaire d’impossibilité de reconversion économique, cède, çà et là, la place à d’autres « pistes », potentiellement plus éthiques d’un point de vue environnemental et social. Des initiatives portées par des acteurs locaux voient en effet le jour. Ainsi, la mise en réseau des acteurs territoriaux au sein de l’association des Gîtes et refuges du Queyras (lui-même une vallée et un parc national régional des Hautes Alpes) témoigne de la manière dont le manque de neige peut entrainer la création d’innovations sociales et d’alternatives éthiques. A Céüse, les pratiquant.es, tout particulièrement locaux, mettent en œuvre spontanément des formes d’alternative au tout ski, rappelant que la transition peut aussi être impulsée par l’évolution de la demande (cf. Zoom 6). D’autres stations des Alpes du Sud, davantage inscrites dans le modèle de l’or blanc, peinent en revanche à s’affranchir du tout ski. C’est le cas du domaine du Dévoluy, où un projet de tourisme scientifique contribuant à la redynamisation du village en fond de vallée est devenu - à la faveur d’une alternance municipale - un projet d’extension du réseau de remontées mécaniques sur le domaine skiable.

Ainsi, l’économie de l’or blanc, basée sur des logiques de rente et de concentration du capital, exerce un lobby très fort au niveau local comme national. Les alternatives se développent principalement sur des territoires tout à la fois vulnérables aux changements climatiques et plus en retrait du modèle dominant. Le défi pour l’implantation de ces pratiques alternatives demeure la construction d’un modèle économique respectueux de l’environnement et des populations locales.

La station de Céüse : une transition par les pratiquants ?

Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)

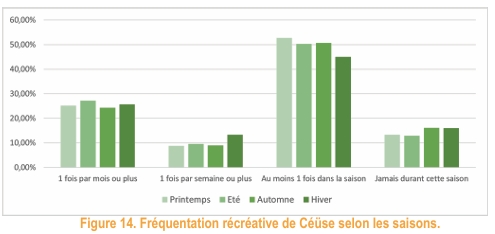

En 2019-2020, une enquête réalisée par les étudiant.es du Master Gestion durables des territoires de montagne (GDTM) du Pôle Universitaire de Gap auprès de 877 usagers du site révèle que la fréquentation du massif est d’ores et déjà « quatre saisons » (Figure 14).

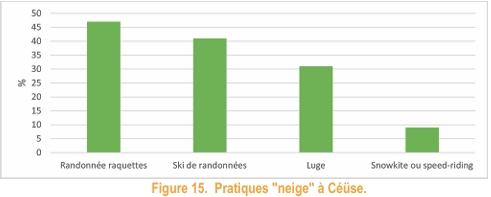

Malgré - sinon grâce à - la fermeture des remontées mécaniques en périodes d’enneigement, le domaine skiable est investi par des activités de raquettes, ski de randonnée, luge et snowkite ou speed-riding (Figure 15).

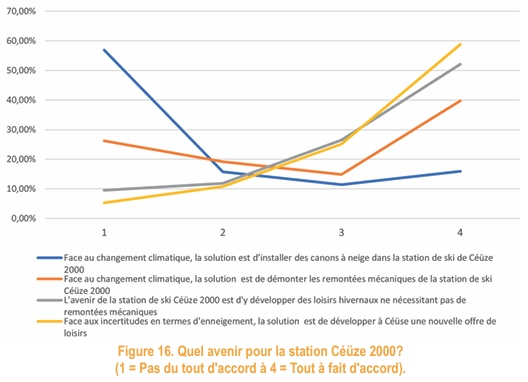

Parmi les enquêtés, le recours à la neige de culture est peu considéré comme une stratégie pertinente pour l’adaptation de Céüse au changement climatique. Le développement de nouvelles offres touristiques, y compris affranchies des remontées mécaniques, tend à faire consensus. En revanche le démontage des remontées mécaniques fait davantage débat (Figure 16).

Sommaire du cahier

- L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud

- Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud

- Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique

- Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés