- 6.2. L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud

- 6.3. Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud

- 6.4. Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique

- 6.5. Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés

Par-delà la gestion des risques, les changements climatiques et environnementaux impliquent nécessairement des ajustements, des recompositions, des bifurcations des activités et modèles économiques qui prévalent depuis des décennies. C’est par ce prisme que nous abordons la prochaine section ; les sciences humaines et sociales apportent ici des éclairages précieux pour comprendre des dynamiques existantes et avec lesquelles il nous faut composer.

Face aux différents scénarios et projections climatiques, il n’est pas facile pour les professionnels de s’adapter à leurs futures conditions d’exercice - d’autant que celles-ci sont entourées d’incertitudes. De nombreuses expériences menées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur montrent toutefois que des leviers d’action existent et que l’atténuation et l’adaptation doivent faire partie d’un nouveau paradigme. Des enquêtes présentées ici ont cherché à comprendre de telles situations rencontrées par les professionnels du ski, de la forêt, de la viticulture ou de la gestion du littoral. Par contrainte ou par conviction, nombre d’acteurs socio-économiques imaginent des alternatives pour adapter leur profession à des épisodes de sècheresse, de raréfaction de la neige en montagne, à la fonte des glaciers…. Nous abordons ici les facteurs qui les ont poussés à faire cette transition et à modifier leurs pratiques professionnelles.

6.2. L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud

Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)

Les territoires de montagne sont précocement éprouvés par les effets des changements climatiques. Les irrégularités croissantes de l’enneigement des stations de sports d’hiver en sont les premiers signes impactant visiblement l’économie locale. Plus hautes en latitude et en altitude, les stations des Alpes du Nord sont parmi les plus grandes du monde. Plus basses en latitude et en altitude, mais aussi plus petites, les stations des Alpes du Sud seront plus rapidement exposées aux effets du changement climatique. La plus grande vulnérabilité climatique et économique des stations de sports d’hiver du sud alpin pourrait-elle favoriser une plus rapide adhésion des acteurs du territoire aux principes de la transition écologique, par opposition aux stations de sports d’hiver du nord alpin davantage captives du modèle économique de l’« or blanc » ?

Au nord comme au sud, les décideurs politiques et économiques adoptent, en premier lieu, un même réflexe moderniste qui associe croissance économique et développement technologique. Ces aménagements d’altitude (remontées mécaniques, immobilier de loisir, etc.) renforcent ce modèle connu et rassurant de l’or blanc rendant difficile de penser des alternatives. Néanmoins, des signaux plus visibles apparaissent dans le sud alpin où le déni marchand, basé sur un argumentaire d’impossibilité de reconversion économique, cède, çà et là, la place à d’autres « pistes », potentiellement plus éthiques d’un point de vue environnemental et social. Des initiatives portées par des acteurs locaux voient en effet le jour. Ainsi, la mise en réseau des acteurs territoriaux au sein de l’association des Gîtes et refuges du Queyras (lui-même une vallée et un parc national régional des Hautes Alpes) témoigne de la manière dont le manque de neige peut entrainer la création d’innovations sociales et d’alternatives éthiques. A Céüse, les pratiquant.es, tout particulièrement locaux, mettent en œuvre spontanément des formes d’alternative au tout ski, rappelant que la transition peut aussi être impulsée par l’évolution de la demande (cf. Zoom 6). D’autres stations des Alpes du Sud, davantage inscrites dans le modèle de l’or blanc, peinent en revanche à s’affranchir du tout ski. C’est le cas du domaine du Dévoluy, où un projet de tourisme scientifique contribuant à la redynamisation du village en fond de vallée est devenu - à la faveur d’une alternance municipale - un projet d’extension du réseau de remontées mécaniques sur le domaine skiable.

Ainsi, l’économie de l’or blanc, basée sur des logiques de rente et de concentration du capital, exerce un lobby très fort au niveau local comme national. Les alternatives se développent principalement sur des territoires tout à la fois vulnérables aux changements climatiques et plus en retrait du modèle dominant. Le défi pour l’implantation de ces pratiques alternatives demeure la construction d’un modèle économique respectueux de l’environnement et des populations locales.

La station de Céüse : une transition par les pratiquants ?

Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)

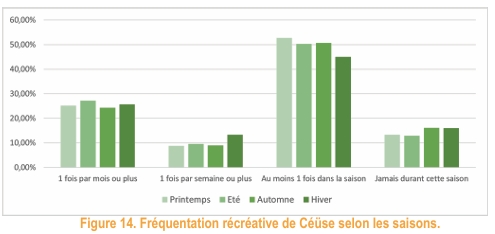

En 2019-2020, une enquête réalisée par les étudiant.es du Master Gestion durables des territoires de montagne (GDTM) du Pôle Universitaire de Gap auprès de 877 usagers du site révèle que la fréquentation du massif est d’ores et déjà « quatre saisons » (Figure 14).

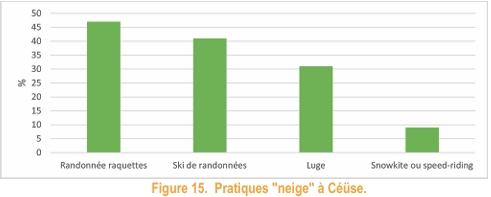

Malgré - sinon grâce à - la fermeture des remontées mécaniques en périodes d’enneigement, le domaine skiable est investi par des activités de raquettes, ski de randonnée, luge et snowkite ou speed-riding (Figure 15).

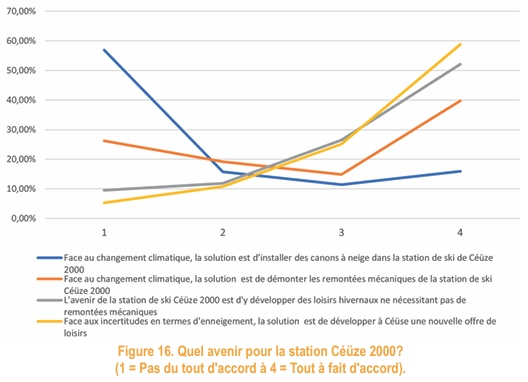

Parmi les enquêtés, le recours à la neige de culture est peu considéré comme une stratégie pertinente pour l’adaptation de Céüse au changement climatique. Le développement de nouvelles offres touristiques, y compris affranchies des remontées mécaniques, tend à faire consensus. En revanche le démontage des remontées mécaniques fait davantage débat (Figure 16).

6.3. Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud

Mikaël Chambru (GRESEC) & Cécilia Claeys (CRESEM)

L’adaptation au changement climatique du tourisme de montagne donne lieu à une grande diversité de stratégies allant de la solution confortant le modèle du « tout ski », à celle s’affranchissant de la dépendance à la neige. Le Queyras se caractérise par une cohabitation paradoxale entre ces deux types de trajectoires. Les collectivités départementales et régionales continuent d’y subventionner les infrastructures des stations de ski, tandis que certaines municipalités s’engagent dans une bifurcation touristique. Elles optent pour un régime d’habitabilité visant à réduire les vulnérabilités socio-environnementales du territoire, aggravées par le changement climatique mais aussi par les effets pervers d’une économie touristique devenue omniprésente.

Des enquêtes sociologiques réalisées dans le Queyras par des chercheur.es de l’Université Grenoble Alpes et d’Aix-Marseille (2018-2024) ont montré l’existence d’une culture du risque chez les habitants vivant au quotidien avec les aléas environnementaux tranchant avec leur inquiétude face à la vulnérabilité économique du modèle ski-centré. Les glissements de terrain, éboulements et avalanches sont considérés comme inhérents à la vie de montagnard, tandis que les spéculations immobilières, la désertification des services publics et des commerces de proximité sont dénoncés par les habitants interrogés comme les résultantes d’un régime d’attractivité touristique empêchant de vivre et de travailler à l’année dans ces hautes vallées alpines. À ce titre, l’enjeu prioritaire pour les municipalités porteuses de projets d’habitabilité est la résolution des problèmes sociaux : accès à des logements locatifs à l’année, sauvegarde des classes d’école menacées de fermeture, création de tiers-lieux pour des activités économiques et culturelles, etc. Ce faisant, le tourisme tendra à redevenir la résultante d’un territoire habité plutôt qu’une fin en soi du développement en montagne . Ces initiatives appellent désormais un plan d'adaptation structurel des territoires de montagne pour faire face aux effets des changements climatiques dans les années et décennies à venir.

6.4. Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique

Annabelle Amm (INRAE, URFM) & Julie Thomas (Centre national de la propriété forestière - Institut pour le développement forestier, CNPF-IDF)

L’ampleur du changement climatique est telle que des mesures d’adaptation des forêts sont nécessaires pour maintenir le couvert forestier à long terme. Des programmes nationaux en font mention, à l’instar du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2 : 2018-2022) qui promeut une gestion forestière tenant compte de l’évolution du climat. Toutefois, l’adaptation des forêts pose de nombreuses questions relatives aux acteurs et aux modalités concrètes de sa mise en œuvre en particulier pour les forêts privées qui constituent les trois-quarts des forêts nationales (un peu moins de la moitié en région Sud). Un projet de recherche mené entre 2016 et 2019 questionne et analyse les stratégies d’adaptation des propriétaires forestiers privés français face au changement climatique, les déterminants de leurs choix, ainsi que les freins rencontrés et les incitations au changement.

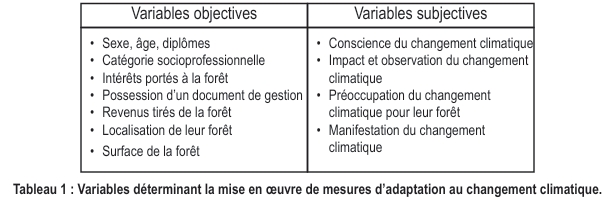

Des analyses statistiques réalisées en 2021 ont permis de déterminer les variables qui influencent la mise en œuvre de stratégies d’adaptation. Deux classes de variables ont été étudiées, des variables « objectives » et des variables « subjectives ».

Perceptions des changements climatiques et transformation des pratiques

Dans l’ensemble, les propriétaires forestiers enquêtés portent de multiples intérêts pour leur forêt (parmi eux, la notion de préservation de la biodiversité, l’attachement à la mise en valeur de leur patrimoine, la production de bois, etc.).

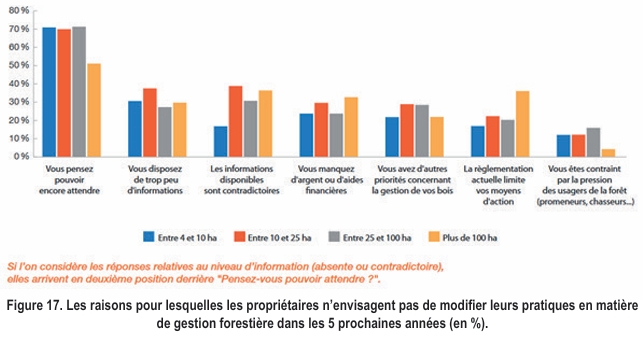

Selon l’étude, 73% des propriétaires sont conscients du changement climatique et la plupart d'entre eux pense qu'il est induit par l'homme. Toutefois, si la plupart des répondants sont persuadés que le changement climatique aura un impact sur les forêts (augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des tempêtes…), ils se préoccupent peu de l'impact du changement climatique sur leur propre forêt et/ou pensent pouvoir attendre avant de s’adapter (70,1%, Figure 17). Seuls 16,1 % des répondants affirment avoir déjà changé leurs pratiques depuis 5 ans ou plus. Dans ce cas, trois stratégies d’adaptation sont essentiellement envisagées : récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers.

Les facteurs de déclenchement, pour s’adapter et réduire les dommages dus au changement climatique, tiennent à la mise à disposition d’une information spécialisée dans le secteur forestier et au fait d’avoir reçu des conseils de professionnels. Ainsi, les répondants portent un intérêt particulier à la formation spécialisée sur le changement climatique et ses réglementations. En revanche, ceux qui ne souhaitent pas s’adapter évoquent comme frein le fait qu’ils pensent encore pouvoir attendre, que l’information sur le changement climatique est contradictoire ou absente, qu’ils ont un manque de moyens financiers, d’autres priorités pour leurs forêts ou encore que la règlementation limite les moyens d’action (Figure 17).

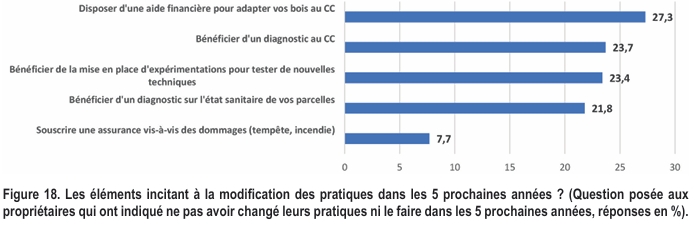

Par ailleurs, les propriétaires qui n’envisagent pas de changer de pratiques portent des intérêts différenciés aux incitations proposées lors de l’enquête (Figure 18). Environ 50% de ces propriétaires ne sont pas intéressés par un bilan climatique ou sanitaire, ni par une expérimentation, une assurance ou encore par des aides. Cela peut signifier que les propositions n’étaient pas assez variées ou que ces propriétaires ne s’identifient pas aux politiques promues par la filière forêt-bois.

Les déterminants des stratégies d’adaptation

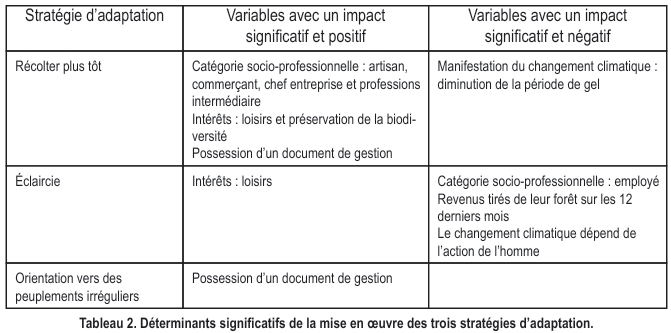

Les résultats de l’enquête montrent que la mise en œuvre des trois stratégies d’adaptation citées (récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers) est déterminée par des variables à la fois subjectives et objectives (Tableau 1). Certains déterminants sont significatifs pour la mise en œuvre de ces stratégies d’adaptation (Tableau 2). À titre d’exemple, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle (CSP) artisans, commerçants, chefs d’entreprise et professions intermédiaires encourage les propriétaires forestiers privés à récolter plus tôt. Inversement, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle employés influence négativement la pratique des éclaircies.

D’autre part, la décision de mettre en place des peuplements irréguliers ou de récolter plus tôt est souvent liée à la possession de documents de gestion forestière. Il semble que les propriétaires qui ont pu fournir un document pour certifier leur gestion forestière sont plus enclins à adopter ces stratégies d’adaptation. Les documents de gestion forestière représentent donc un vecteur pertinent pour une potentielle politique publique dédiée à la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation.

Le fait de savoir que le climat change n'est pas suffisant pour initier un processus d'adaptation de la part des propriétaires. Pour prendre la décision de s’adapter, ils doivent être convaincus que les impacts du changement climatique sont et seront réels (qu'ils possèdent de grandes surfaces forestières ou de petites). Ce résultat confirme les preuves basées sur des statistiques descriptives qui montrent que les propriétaires ont besoin d'informations spécialisées dans le secteur forestier, ainsi que de formation sur le changement climatique et ses réglementations. Les stratégies d’adaptation mises en place par les propriétaires interrogés sont multiples et dépendent des caractéristiques sociales et professionnelles des propriétaires, mais également des usages de leur forêt et de leurs représentations du changement climatique. Cela signifie que parler d'adaptation en général présente peu d’intérêt et que les populations spécifiques doivent être identifiées et ciblées par les politiques publiques dans le but d'encourager des pratiques d'adaptation cohérentes avec le territoire.

6.5. Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés

Corentin Thermes (CITERES)

Les adaptations de la viticulture au changement climatique en France donnent à voir les mobilisations de savoirs différents qu’ils relèvent plutôt de la sphère technico-scientifique (centres de recherche et d’expérimentation, modélisations climatiques etc.), ou de la sphère pratique (expérimentations par les vignerons, pratiques traditionnelles etc.).

À l’heure où le changement climatique frappe le vignoble français de manière concrète et régulière (gel de printemps, sécheresse) ces différents savoirs mobilisés pour prendre des chemins d’adaptation sont au cœur des réflexions des acteurs de la filière et des vignerons. Apparaissent alors des « savoirs territorialisés », correspondant à un ensemble de savoirs issus à la fois du transfert de savoirs technico-scientifiques sur un territoire et de savoirs pratiques expérimentés localement (avec une notion historique ou non).

L’étude de ces savoirs territorialisés permet d’analyser le processus de territorialisation de l’adaptation, adapté à chaque contexte. Les vignerons, collectivement ou individuellement, se saisissent de productions scientifiques, expérimentent par eux-mêmes, s’appuient sur des savoirs « traditionnels » pour construire leurs réponses au changement climatique. Par exemple, on peut citer les choix de localisation de parcellaire viticole, la réflexion sur les encépagements etc. Ce processus conduit un certain nombre de vignerons à expérimenter souvent en dehors du périmètre d’AOC, en IGP ou en Vin de France, pour s’affranchir de certaines règles et pourvoir mêler plus librement les différents types de savoirs, fabricant ainsi des savoirs territorialisés qui en fin de compte profiteront au système d’appellation.

Avec la notion de territorialisation de l’adaptation, on se questionne sur l’existence ou non d’une échelle optimale pour mettre en place ce processus. Bien que la tendance soit à l’échelle du bassin viticole et de l’interprofession pour discuter du changement climatique, l’échelle de l’appellation ou de la fédération d’appellations propose le plus de réponses et semble donc être actuellement la plus pertinente pour œuvrer concrètement à cette stratégie d’adaptation. On le voit notamment dans le Ventoux, où les velléités pour repenser un périmètre d’appellation avec des critères liés au changement climatique supposent réellement une action stratégique à long terme. Elle ne peut se faire qu’à l’échelle de l’AOC avec l’appui des acteurs de la filière : l’INAO et des organismes tels que la Cellule Terroir développée en Val de Loire, ainsi que les opérateurs de transmissions.

L’appellation Ventoux : intégrer la prise en compte du changement climatique dans un cahier des charges

Corentin Thermes (CITERES)

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) Ventoux fait partie des appellations viticoles pionnières en France sur les réflexions d’intégration du changement climatique et des adaptations dans le cahier des charges qui la régie.

Dans un contexte de délimitation particulier depuis les années 70, le collectif de vignerons impliqué aujourd’hui dans l’appellation tente d’intégrer, en dialogue avec l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), des évolutions sur le périmètre de l’appellation. Le syndicat d’appellation questionne les délimitations « classiques » de l’INAO en AOC viticole qui fixe, par exemple, une limite théorique à la classification de parcelles à 500 m d’altitude en France. Comme l’indique son nom, l’appellation est au pied du « Géant de Provence » - le Mont Ventoux - et les vignerons regardent avec intérêt la possibilité de faire monter des vignes en altitude. Cela permettrait notamment de gagner en fraîcheur les nuits d’été, impactant directement la maturité des raisins, leur charge en sucre et donc le potentiel en alcool des vins du Ventoux ; en bref, il s’agit de déplacer des vignes dans un même territoire pour répondre aux impacts du changement climatique. Les vignerons s’interrogent aussi sur les fonds de vallons qu’ils souhaiteraient voir figurer parmi les périmètres révisés de l’appellation pour maintenir de la fraicheur.

Le syndicat se confronte à l’institution, garante du maintien de la qualité des vins d’appellation, à ses experts et à certains critères qui ont du mal à évoluer aussi vite que le changement climatique impacte les vignes. Le dialogue est ouvert, et si l’AOC Ventoux arrive à faire évoluer son cahier des charges avec des arguments tirés des impacts du changement climatique, il est certain que d’autres suivront.

Il est à noter qu’en parallèle et ici aussi de manière pionnière, l’AOC a recruté un chargé de mission climat et transition écologique, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, pour accompagner les vignerons sur ces questions.

Sommaire du cahier

- Messages clés

- Résumé

- Introduction

- Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?

- Se représenter le changement climatique au travers du risque

- L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques

- Une gouvernance territoriale à réinventer

- Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables

- Conclusion

- Remerciements