- 4.2. Des changements dans le climat au passé

- 4.3. Le changement climatique dans les médias : apparition et évolution

- 4.4. Les représentations sociales du changement climatique ces vingt dernières années

Nos sociétés mettent du temps à se saisir de changements climatiques qui eux-mêmes évoluent, et qu’elles perçoivent comme plus ou moins nouveaux. Les sciences humaines et sociales permettent de situer ces phénomènes actuels dans le temps, de les remettre en perspective. Dans cette première section, la recherche historique nous rappelle que des époques antérieures ont connu des bouleversements dont nous pouvons tirer des leçons. Puis, sur une période bien plus récente, un examen des discours médiatiques nous permet de suivre la construction progressive du problème public qu’est le changement climatique. Par ailleurs, si les représentations sociales de ces changements globaux évoluent et se stabilisent grâce à de nombreuses recherches et aux différents rapports du GIEC, il n’en demeure pas moins qu’elles fluctuent dans le temps et dans l’espace, qu’elles varient en fonction des appartenances politiques et des milieux sociaux.

4.2. Des changements dans le climat au passé

Stéphane Durand (Centre Norbert Elias)

Si l’ampleur actuelle du réchauffement global est inédite dans l’Histoire, le changement climatique est en revanche un phénomène qu’ont connu les sociétés qui nous ont précédé sur le territoire. En particulier, le Petit Âge Glaciaire, avec ses propres fluctuations internes, a touché la Provence et ses environs entre le XIVe et le XIXe siècle, contraignant les habitants de la région à s’adapter à ses effets. Pluies importantes et inondations conséquentes dans le bassin de la Durance et dans le delta du Rhône, violentes tempêtes sur le littoral, froids exceptionnels au cours de certains hivers ; voici quelques-uns des extrêmes auxquels ces sociétés ont été exposées. Le défi environnemental n’est donc pas nouveau ; en revanche, il a changé de mesure et de rythme.

Le concept de vulnérabilité appliqué aux sociétés anciennes conduit à s’interroger au sujet du rôle qu’ont joué les formes d’occupation du territoire dans leur exposition à ces extrêmes météorologiques. La déforestation de la Haute-Provence pour une mise en valeur agricole et l’exploitation de la ressource en bois, dénoncée dès le XVIIIe siècle, a considérablement accru la force des inondations, de l’aval des versants montagneux jusqu’aux embouchures des fleuves. Par ailleurs, la descente sur le littoral de certaines communautés provençales juchées jusqu’au XVIIe siècle sur les premières hauteurs de leurs terroirs les a inévitablement exposées aux coups de mer et à l’érosion conséquente. Ces deux formes de maladaptation correspondaient néanmoins à des objectifs légitimes : accroissement des disponibilités alimentaires et développement du commerce maritime. La contradiction entre ces ambitions et les défis environnementaux était mal résolue. Dès lors, la recherche historique, qui contribue à fournir des données paléoclimatiques pour un passé proche (500 à 1000 années avant la période actuelle) grâce à l’exploitation d’archives diverses, peut aussi – et surtout – servir, comme les autres sciences humaines et sociales, à évaluer la capacité des sociétés à s’adapter au changement climatique. La bibliothèque de références que constituent les situations historiques documentées et analysées par la recherche permet d’identifier un certain nombre de points de vigilance pertinents pour concevoir les adaptations d’aujourd’hui. Ainsi, la forme et le fonctionnement des systèmes de gouvernance ne sont pas neutres pour la capacité des sociétés à s’adapter : la nécessaire articulation entre enjeux globaux et intérêts locaux n’est pas nouvelle, pas plus que le défi d’implication des populations et de mobilisation des ressources nécessaires à l’adaptation. Concrètement, les formes de gouvernance centralisées donnent l’illusion d’une plus grande efficacité en raccourcissant les circuits de prise de décision, sans cependant emporter l’adhésion des sociétés locales. Par ailleurs, la mise en œuvre des solutions ingéniériales questionne les conditions de leur élaboration, entre compétences techniques, moyens mobilisables et adhésion des habitants. C’est ainsi, par exemple, que les ingénieurs du roi – dont les choix techniques n’étaient guère discutés – changèrent le cours du Rhône au XVIIIe siècle sans l’avoir véritablement voulu en cherchant à noyer les salines illégales de quelques habitants pour satisfaire les intérêts des concessionnaires privés des salines royales. Ils laissèrent s’échapper les eaux du fleuve dans un nouveau chenal, bouleversant ainsi toute la morphologie d’une partie du delta. Il faut néanmoins prendre garde à ne pas aborder les choses de manière simpliste : tous ces aspects fonctionnent de manière systémique, comme toute construction sociale, et tout usage de références nécessite une mise en contexte, exactement comme lorsqu’on mobilise un exemple pris à l’autre bout du monde.

4.3. Le changement climatique dans les médias : apparition et évolution

Raquel Bertoldo (LPS) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)

La question climatique est apparue sur la scène médiatique durant les années 1980 et à la fin de la décennie, les grands médias commençaient à attribuer clairement aux activités humaines la catastrophe à venir. Dans ce contexte, le changement climatique est d’abord décrit comme potentiellement catastrophique, constituant une menace pour la planète entière même si le rôle des comportements humains n’est pas toujours évoqué par les médias.

Cette tendance à couvrir la thématique de façon catastrophiste mais déconnectée des actions humaines sera véhiculée et renforcée par des courants climatosceptiques à partir des années 1990. En effet, malgré la formation d’un large consensus, dans de nombreux pays, sur le caractère anthropogène du changement climatique actuel, certaines personnes, chercheurs compris, restent plutôt climatosceptiques ou continuent à associer ces changements plutôt à un phénomène naturel, inévitable et cyclique.

La cristallisation des idées climatosceptiques se complexifie davantage encore avec l’entrée dans le débat public et médiatique sur le climat de figures politiques telles qu’Al Gore ou du faux scandale du ClimateGate[NBP] Le ClimateGate est une affaire de piratage informatique en 2009 d’une unité de recherche climatique de l’université d’East Anglia qui travaillait sur les changements climatiques. Dans un premier temps accusés de conspiration, les chercheurs ont été totalement blanchis depuis.

L’affaire a néanmoins contribué à réduire l’impact de la COP 15 à Copenhague la même année.[\NBP] qui a temporairement terni la réputation des climatologues. Des études ayant analysé la consommation des médias par les climatosceptiques américains, plutôt conservateurs, ont montré leur nette préférence pour des médias qui sont, eux aussi, conservateurs et à tendance climatosceptique. En France, l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) avait constaté, dans une enquête menée auprès de parlementaires en 2020 que le climatoscepticisme est davantage porté par des élus de droite que par des élus de gauche. À titre d’exemple, 43% des élus de droite pensent que « Les scientifiques qui étudient les évolutions du climat exagèrent les risques de réchauffement climatique », tandis que c’est le cas pour seulement 4% des élus de gauche, et 1% des élus de la majorité présidentielle.

Cette brève présentation des enjeux médiatiques et politiques sous-jacents au débat climatique met en exergue la légitimité de la place de la science et l’enjeu d’ajuster la communication scientifique à cette polarisation. Comme dans d’autres polémiques sociales sur des risques (à l’instar de celles sur les biotechnologies) ces questions révèlent des scissions qui vont au-delà des savoirs scientifiques, et qui traduisent des positionnements politiques.

Le GIEC et l’évolution du rapport à la science

Wolfgang Cramer (CNRS, IMBE)

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) a été créé en 1988. Les rapports du GIEC sont une synthèse de dizaines de milliers d’articles scientifiques, toutes disciplines confondues. Ils évaluent l’évolution, les causes et les impacts du changement climatique. Le GIEC a produit 6 rapports d’évaluation entre 1990 et 2023, mais également des rapports spéciaux sur demande des États.

Les rapports d’évaluation du GIEC instaurent une dynamique bidirectionnelle, à mi-chemin entre les préoccupations scientifiques et les demandes d’expertise des États. Cette instance rassemble des représentants des États membres (195 à ce jour) qui envoient des délégués dans les grandes conférences et qui, avec les chercheurs, animent cet échange structuré entre les décideurs et les scientifiques.

Les étapes sont bien cadrées : la planification d’un rapport fait l’objet d’une discussion et d’une demande des gouvernements (rapports généraux ou spéciaux). La présentation du rapport est soumise à l’approbation par tous du résumé à l’attention des décideurs.

L’enjeu est donc d’établir des évidences partagées qui puissent être prises en compte dans les politiques publiques. Ainsi, l’accord de Paris en 2015 n’aurait jamais eu la forme et le contenu actuel sans le rapport du GIEC en amont.

4.4. Les représentations sociales du changement climatique ces vingt dernières années

Daniel Boy (Science Po, CEVIPOF)

L’Agence de la Transition Écologique (l’ADEME) fait réaliser chaque année, depuis 2000, une enquête sur les représentations sociales du réchauffement climatique sous la forme d'un sondage administré à un échantillon représentatif de la population française. Ces enquêtes réalisées en règle générale au mois de juin de l'année en cours ont permis d'observer, depuis plus de vingt ans comment les Français se sont peu à peu familiarisés avec la question climatique.

Les préoccupations pour l'environnement

L’étude met en évidence l’évolution des représentations au fil des années et l’impact des facteurs environnementaux, politiques et médiatiques sur la perception de l’urgence climatique.

Question 1 : je vais vous citer un certain nombre de problèmes d’environnement. Quels sont les deux qui vous semblent les plus préoccupants ?

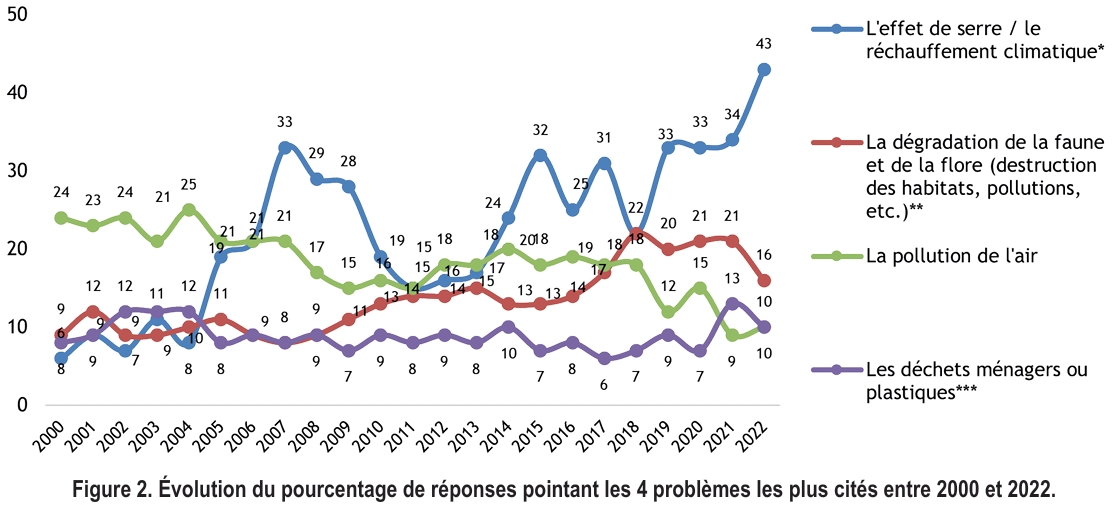

Les 4 premiers problèmes retenus par les répondants (Figure 2, page suivante) :

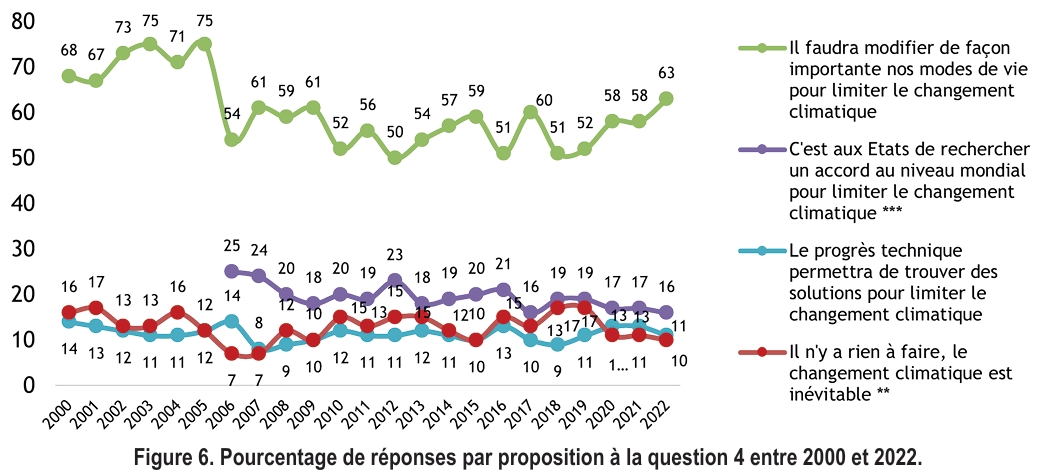

Les 4 derniers problèmes retenus par les répondants :

Les courbes des Figures 2 et 3 montrent ainsi comment la question de l'effet de serre ou du réchauffement climatique a peu à peu pris place parmi les problèmes d'environnement les plus préoccupants, mettant au second rang les thèmes historiquement dominants de la pollution de l'eau et de l'air. Mais il faut aussi remarquer que l'enjeu du réchauffement climatique a subi des phases de déclin : c'est le cas, par exemple de la période suivant le sommet des Nations Unies sur le Climat de Copenhague ou COP 15 (2009) qui avait suscité bien des espoirs, mais qui avait déçu par le manque de résultats concrets. Il faut noter aussi que la campagne de dénigrement liée au ClimateGate avait nuit à la crédibilité de ces COP. On note, à l'inverse, des pics de sensibilisation, notamment au moment d’évènements météorologiques extrêmes (canicules), ou politiques ; à la suite du Grenelle de l'environnement (2007-2008) ou encore au cours de l'année de la COP21 qui a eu lieu à Paris (2015). En 2022, la question du réchauffement climatique atteint son niveau maximum : 43 % des répondants se déclarent principalement préoccupés par ce problème.

Les causes du réchauffement climatique

Question 2 : de ces trois opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?

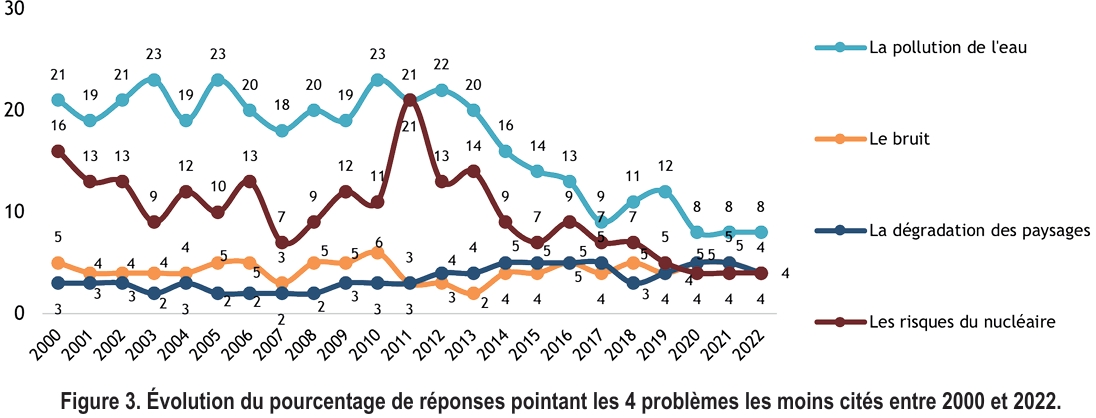

En vingt ans les perceptions du public quant à l'origine des désordres climatiques ont profondément changé (Figure 4). L'idée selon laquelle ces désordres seraient des « phénomènes naturels » passe de 49 % en 2001 à 17 % lors de la dernière enquête (2022). À l'inverse, la responsabilité humaine à l’origine du réchauffement climatique est aujourd’hui affirmée par deux tiers des répondants (64 %) contre un tiers en 2001 (32 %).

Les conséquences du réchauffement climatique

Question 3 : si le réchauffement / changement climatique continue, à votre avis, quelles seront les conséquences en France d'ici une cinquantaine d'années ?

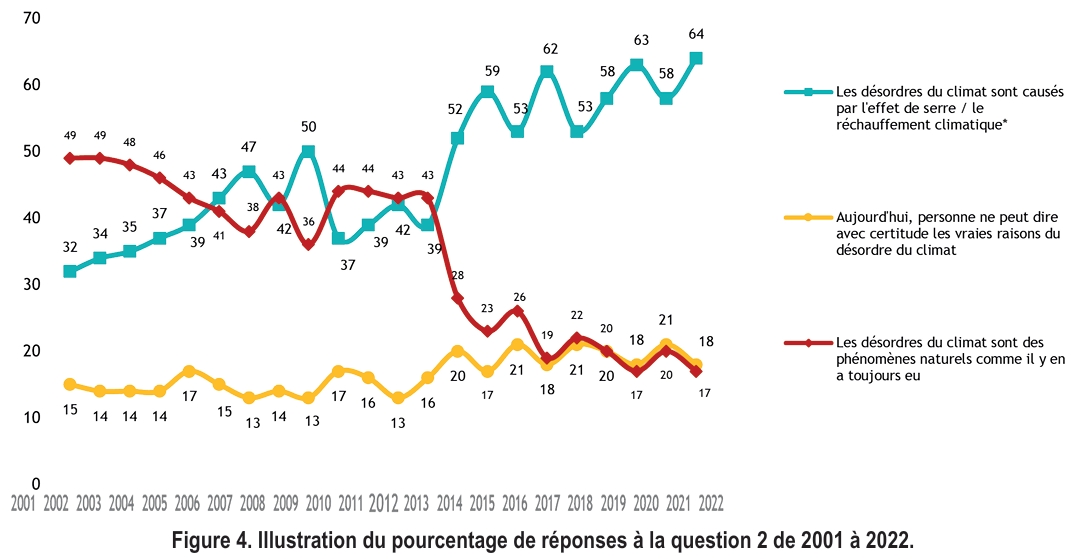

Les conséquences du réchauffement attendues par le public se partagent entre environ un quart d'optimistes qui affirment « on s'adaptera sans trop de mal » et trois quarts de pessimistes estimant que « les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles » (Figure 5). Depuis 2017 la proportion de pessimistes tend à augmenter et atteint son maximum en 2022 (72 %).

Agir contre le réchauffement climatique

Question 4 : de ces quatre opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?

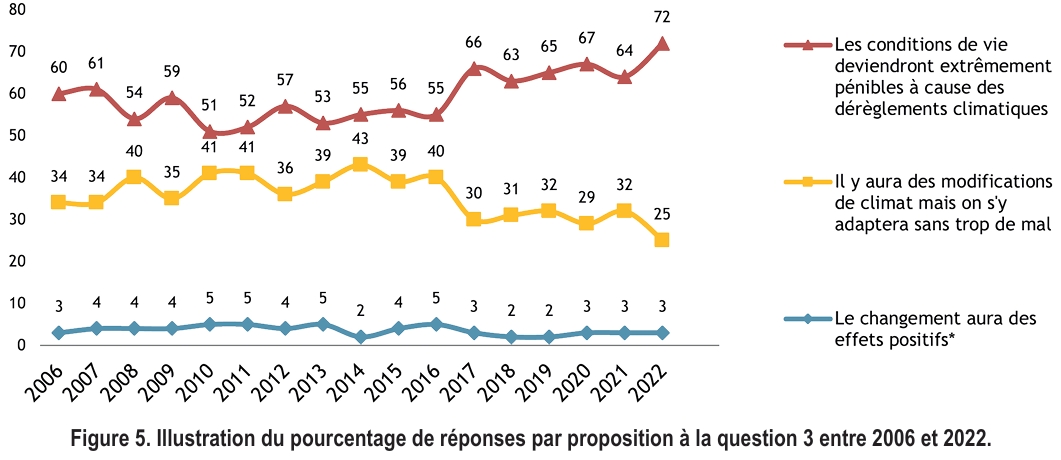

Face au changement climatique, le public a toujours majoritairement choisi la contrainte d'une modification des modes de vie, alors que la solution technique (« le progrès technique permettra de trouver des solutions ») n'était privilégiée que par 11 % en moyenne des personnes interrogées. Néanmoins l'ajout de la mention « c'est aux États de réglementer… » introduite à partir de 2006 est choisie en moyenne par 20 % des répondants (Figure 6).

Les représentations de l’urgence climatique et des politiques à mettre en œuvre varient donc dans le temps et dans l’espace, mais également en fonction des caractéristiques socio-démographiques et culturelles (commune de résidence, sexe, genre, âge, profession…) des personnes interrogées.

Dans la section suivante, les chercheurs montrent que l'évaluation de la vulnérabilité d’un territoire n’est pas immédiate et évidente et qu’elle implique de comprendre les mécanismes qui amènent les acteurs publics et privés à se représenter le changement climatique et les risques associés.

Sommaire du cahier

- Messages clés

- Résumé

- Introduction

- Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?

- Se représenter le changement climatique au travers du risque

- L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques

- Une gouvernance territoriale à réinventer

- Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables

- Conclusion

- Remerciements