La résilience d’un système vivant (écosystème, biome, population) est la capacité de celui-ci à retrouver les structures et les fonctions de son état de référence après une perturbation. Une faible résilience peut ainsi conduire un système écologique à changer profondément de structure et de fonctionnement s’il est perturbé. Plus un système est adapté, plus il absorbera le choc. L’atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux impacts permettent d’augmenter la résilience de nos territoires. Penser la résilience dans nos projets d’urbanisme et d’aménagement permet d’aborder les enjeux globaux (climatiques, sanitaires et plus généralement environnementaux) par une approche locale et intégrée.

5.1.1. Approche historique des liens entre formes urbaines et santé

Les relations entre l’organisation spatiale de la ville et la salubrité ont toujours existé. Pour preuve, l’ingénierie développée depuis la Rome antique permet aux habitants un accès à une eau « propre », grâce aux aqueducs, fontaines, thermes, latrines et égouts.

Au Moyen-Âge, en revanche, les rues servent de cloaque et les épidémies sont fréquentes. Il faut attendre le XIXe siècle, pendant la révolution industrielle, pour que s’élabore la conception moderne de l’assainissement avec le mouvement hygiéniste qui préconise de collecter et traiter les eaux urbaines et de les rejeter en milieu naturel (pour éloigner les épidémies). L’hygiénisme préconise également un élargissement des voies de circulation et plus d’aération dans les bâtiments afin de pallier aux pollutions grandissantes, notamment de l’air urbain. Quelques formes urbaines parmi les plus représentatives de cette période sont les grands boulevards haussmanniens, les îlots de Cerdà ou les cités-jardins imaginées par Howard.

De plus, depuis le XIXe siècle, la population réinvestit les villes (exode rural) qui concentrent de plus en plus de problématiques liées à la salubrité : concentration des déchets, augmentation des pollutions industrielles et du trafic routier/fret, avec un éloignement grandissant des productions de biens et services par rapport aux consommateurs et l’inscription de la société dans une logique marchande et logistique, grâce à la mécanisation. Parallèlement à cette évolution de la société moderne, « l’accélération du temps » et l’accroissement des distances parcourues grâce à la vitesse, engendrent des modifications importantes de la forme urbaine dont les conséquences majeures sont l’étalement urbain et le zonage monofonctionnel de certains espaces (zones d’activités et de stockage, maillages plus larges des voies de circulation, développement des réseaux et grandes infrastructures). Cette évolution radicale de la forme urbaine a entraîné une artificialisation grandissante des sols dont les conséquences sont une augmentation des risques de ruissellement, de coulées de boue, d’inondations, le renforcement des îlots de chaleur, pouvant réduire la sécurité et fragiliser la santé des populations. Elle s’accompagne aussi de changements de modes de vie : travail à la chaîne (fordisme), éloignement progressif des distances domicile-travail avec, parfois, des rythmes aliénants qui dégradent également la santé des urbains.

Au XXIe siècle, un bilan des progrès de la modernité dresse un certain nombre de constats alarmants, notamment une « déshumanisation » de l’organisation urbaine, et amène, aussi, une nouvelle vision de l’évolution de la ville souhaitée plus durable. Les différentes législations (Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou SRU, Grenelle Environnement I et II, loi ÉLAN…) prônent alors la limitation de l’étalement urbain par une densification des formes urbaines et une reconstruction de la ville sur elle-même, à taille humaine, en créant des espaces plurifonctionnels, construits en analysant leurs usages et en restituant une place à la nature en ville et aux modes de déplacements actifs, dont les écoquartiers sont le symbole.

Le souhait d’une ville durable entraîne donc un nouveau changement de paradigme où l’économie de la fonctionnalité, les modes doux devenus actifs, le bien-être et les usages, l’écologie industrielle et le concept de circularité dans la gestion des ressources émergent grâce aux réflexions sur de nouveaux usages et besoins associés, i.e. vélos en libre service (photo 7), co-working, tiers-lieux, etc.

5.1.2. Intégrer santé publique et environnement dans le champ de l’urbanisme pour faire face aux enjeux du changement climatique

Photo 7. Ville de Marseille (13)

Photo 7. Ville de Marseille (13)

Santé, environnement, territoire et changement climatique : une relation complexe

Réunissant aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale, les villes concentrent la majorité de l’ensemble des infrastructures de vie (réseaux d’eau, d’assainissement, d’énergie, voies de circulations, services publics destinés à la santé, l’éducation, etc.) et des activités économiques et politiques, facteurs qui font d’une part, que ces environnements sont très vulnérables au changement climatique et d’autre part, que ces activités contribuent à l’émission des GES. Ainsi les villes, et plus particulièrement les centres urbains et leurs aménagements, apparaissent alors comme des « territoires de vie » fondamentaux pour faire face aux impacts du changement climatique (îlots de chaleur urbains, pollution de l’air, perte de biodiversité, inondations, etc.) sur la santé physique, mentale et le bien-être des populations.

Remobiliser l’urbanisme et l’aménagement pour répondre simultanément aux enjeux de santé publique et de changement climatique

Si les liens entre urbanisme et santé sont anciens, ils se sont distendus avec le temps, avec, à partir des années 50, un cloisonnement progressif des institutions de la santé, de l’urbanisme et de l’environnement. C’est en 1987 que le concept d’Urbanisme favorable à la santé (UFS) a été initié par le réseau des Villes-Santé de l’OMS. L’UFS implique des pratiques d’aménagement et d’urbanisme qui tendent à promouvoir la santé et le bien-être des populations tout en respectant les trois piliers du développement durable ; elle porte également des valeurs d’égalité, de coopération intersectorielle et de participation, valeurs clés de la politique de l’OMS, « la santé pour tous ». Ces premiers travaux de l’OMS ont offert un cadre de travail et, grâce au mouvement international des Villes-Santé, ont permis le déploiement du concept à travers le monde. Ainsi, plusieurs pays et régions d’Europe se sont emparés de ce concept pour intégrer plus de santé dans leurs politiques d’aménagement et d’urbanisme. En parallèle, la communauté scientifique s’est elle aussi progressivement structurée à une échelle internationale, conduisant à une production scientifique croissante sur les éléments de preuve des relations entre urbanisme et santé.

Depuis 2010, l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) a commencé à développer un axe de recherche sur la thématique « urbanisme et santé ». Les travaux menés dans ce cadre sont structurés autour de deux principes-clés de recherche. Le premier se base sur une approche systémique qui considère la santé comme le résultat du cumul d’exposition à un large panel de déterminants environnementaux, socioéconomiques, et individuels susceptibles d’influencer positivement ou négativement la santé. Il s’agit soit de facteurs de risque (pollution de l’air, nuisances sonores, etc.), soit de facteurs de protection (accès aux espaces verts, interactions sociales, etc.). Le deuxième s’appuie sur la volonté de mettre en œuvre une approche intégrée des enjeux de santé publique et d’environnement dans le contexte de changement climatique et d’urbanisation croissante. Ces principes-clés de recherche, cohérents avec la vision santé planétaire, ont structuré la réappropriation du concept d’UFS à l’échelle nationale et accompagné le développement de cadres de référence et d’outils pour la mise en œuvre de l’UFS à différentes échelles du territoire. Un exemple d’outil, ISadOrA (Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement) est présenté ci-après.

Intégrer la santé dans les choix d’urbanisme et d’aménagement

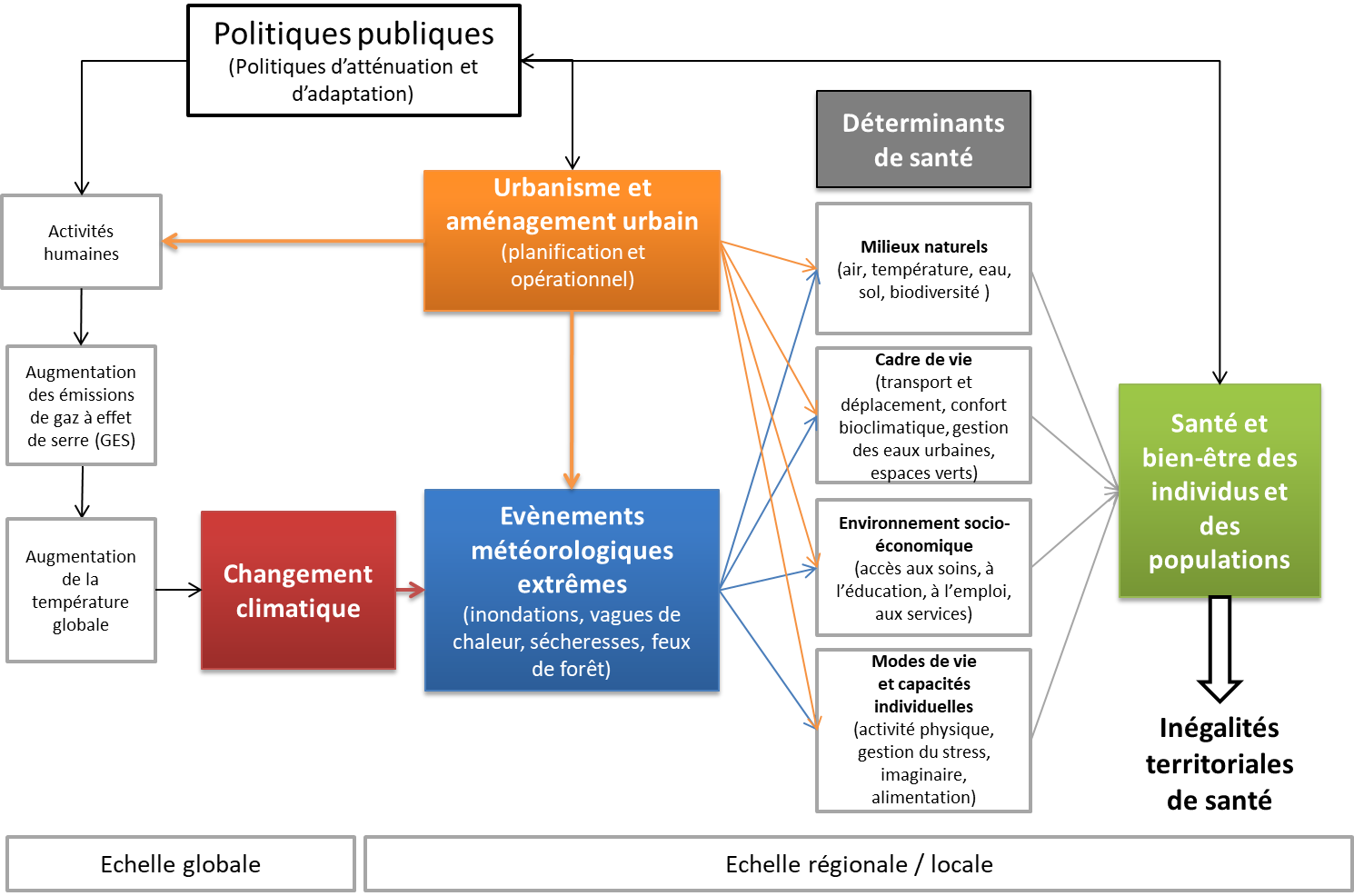

Le contexte du changement climatique amène à interroger le concept de l’urbanisme favorable à la santé au regard de sa capacité à produire des territoires résilients en termes de santé et d’environnement. La figure 16 illustre la complexité des relations entre changement climatique, aménagement et santé, selon une approche systémique des déterminants de santé.

Figure 16. Modèle conceptuel de la représentation des liens entre changement climatique, aménagement urbain et santé selon une approche systémique des déterminants de santé (source : Barbosa et al., 2019)

Figure 16. Modèle conceptuel de la représentation des liens entre changement climatique, aménagement urbain et santé selon une approche systémique des déterminants de santé (source : Barbosa et al., 2019)

Les choix d’urbanisme et d’aménagement (planification et opérationnel) apparaissent clairement comme des leviers d’atténuation et/ou d’adaptation pour répondre aux conséquences locales et plus globales du changement climatique sur la santé des populations.

Par exemple, la mise en place d’infrastructures basées sur de l’ingénierie écologique visant à gérer les eaux pluviales en surface participe à la réduction des effets sur la santé en lien avec le risque inondation tout en contribuant à la diminution des îlots de chaleur. De plus, une gestion intégrée des eaux pluviales, en valorisant le végétal et le rapport à l’eau peut être associée à une forme de reconnexion avec la nature, également reconnue pour les bénéfices qu’elle procure en termes de bien-être et de qualité de vie. Les aménagements dédiés aux eaux pluviales peuvent être également pensés en lien avec la conception de lieux de ressourcement au bord de l’eau et de parcours liés à l’eau, favorables à l’activité physique, à la stimulation de l’imaginaire et de la créativité. Enfin, les infrastructures bleues et vertes peuvent contribuer à assurer des continuités écologiques nécessaires à la préservation de la biodiversité, tout en protégeant la qualité des milieux aquatiques.

Le projet ISadOrA

En collaboration avec l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine (a’urba) et la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), l’EHESP pilote le projet national ISadOrA (Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement) financé par le ministère de la Santé, le ministère de la Cohésion des territoires et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Ce projet vise l’élaboration d’un guide opérationnel à destination des professionnels de l’aménagement pour les accompagner dans l’élaboration d’opérations d’aménagement favorables à la santé. En cohérence avec les principes-clés de recherche, cet outil sera structuré autour de 15 fiches dans lesquelles un certain nombre de bonnes pratiques d’aménagement et de préconisations opérationnelles seront présentées en vue d’agir positivement en faveur de la santé et du bien-être des populations.

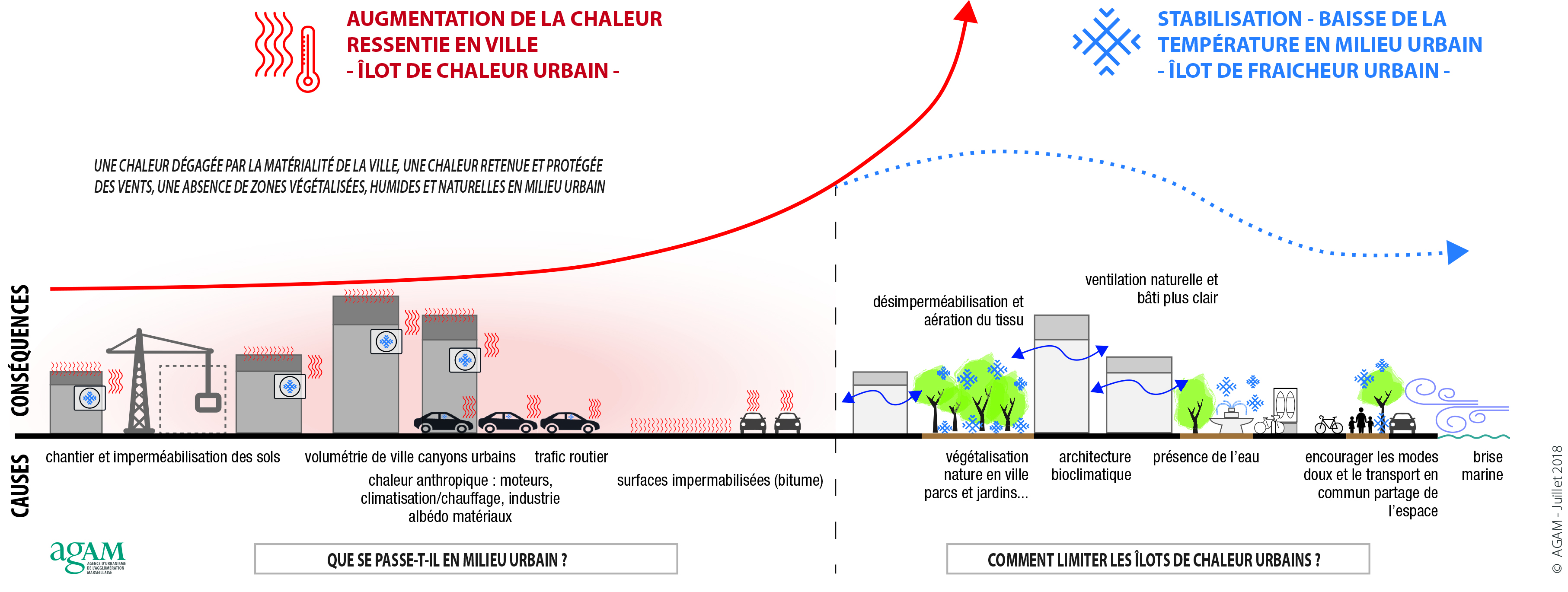

5.1.3. L’adaptation des centres urbains denses : l’exemple des îlots de chaleur

La priorité dans la lutte contre le changement climatique et ses effets n’est plus à la construction de logements ou de quartiers neufs, même performants énergétiquement. Les efforts doivent se tourner vers le réaménagement des centres-villes très denses qui seront les premiers soumis à ces chaleurs extrêmes, et la réhabilitation du parc immobilier vétuste. En milieu urbain dense, le rafraîchissement nocturne est difficile : en effet, plus que le pic de chaleur dans l’après-midi, c’est l’absence de fraîcheur nocturne qui provoque l’inconfort thermique le plus prononcé, a fortiori si ce dernier perdure plusieurs jours en cas d’épisodes caniculaires. La cause principale est le mode d’occupation du sol en ville. De nombreuses pistes sont à explorer, d’autant que les solutions se construisent au cas par cas. Selon la nature du projet (construction, réhabilitation, logement privé, établissement public, individuel ou collectif…), la situation climatique locale et les critères d’adaptation diffèrent. Plusieurs niveaux d’actions viennent se compléter.

À l’échelle des collectivités, les autorités publiques doivent mettre en place en amont des mesures permettant de favoriser les îlots de fraîcheur (figure 17) pour rendre plus agréable l’ambiance urbaine :

- la désimperméabilisation des sols au profit des espaces végétalisés qui permettent l’évapotranspiration des végétaux et la multiplication des points d’eau, et apportent des zones d’ombre ;

- le choix de matériaux qui stockent moins la chaleur que l’enrobé, tels que la terre ou des revêtements clairs ;

- le développement des transports en commun au détriment des surfaces dédiées au stationnement et à la circulation de véhicules. Ainsi, plus de surfaces seront désimperméabilisées et dédiées aux modes de déplacements doux.

Figure 17. Aménager les îlots de fraîcheur (source : AGAM, 2018)

Figure 17. Aménager les îlots de fraîcheur (source : AGAM, 2018)

Les services rendus par la végétation dépendent des politiques de gestion (choix des espèces, entretien, arrosage…), de l’utilisation des sols et des politiques de planification urbaine, qui vont elles-mêmes influencer les variables environnementales (qualité des sols, ressource en eau, degré d’imperméabilisation des surfaces…).

Des outils sont désormais développés à destination des collectivités pour le verdissement de leur territoire (exemple : Arbo Climat développé par le groupe ECIC, Symbios’In, Atelier Colin & Poli Paysages sous l’impulsion de l’ADEME et de la Région Hauts de France), afin d’optimiser le choix et la gestion des espèces végétales, notamment des essences arborées (chaque espèce est évaluée selon six critères). Il s’agit de proposer des scénarios de plantation et d’en évaluer l’impact sur le climat urbain.

Dans le bâtiment, une bonne isolation, une protection efficace et adaptée aux différentes orientations (qui laisse entrer le jour mais permet de limiter les apports solaires externes) et des équipements de refroidissement (de préférence passifs), participent à améliorer le confort thermique en période de fortes chaleurs.

Au niveau des comportements individuels, éviter de cuisiner du chaud, ventiler la nuit, en optant pour une ventilation naturelle traversante si la disposition des portes et fenêtres le permet, et préférer le ventilateur à la climatisation, qui émet de la chaleur à l’extérieur, sont autant de pratiques à adopter.

Les actions à l’échelle du bâtiment et le comportement des individus ne sont envisageables que si, en amont, la collectivité a mis en place des mesures pour préserver et renforcer les îlots de fraîcheur : en effet, si les températures nocturnes ne sont pas significativement plus basses que les températures diurnes (nuits tropicales), la ventilation naturelle par l’ouverture des fenêtres ne permettra pas d’évacuer la chaleur des bâtiments. La ventilation nocturne doit aussi tenir compte de plusieurs paramètres dont la sécurité, le bruit, etc.

Enfin, il est certain que le renforcement des îlots de fraîcheur par les actions décrites ci-dessus suscitera de multiples avantages, e.g. désengorgement des services de santé, meilleure gestion des eaux de ruissellement urbaines, baisse des coûts de traitement des eaux, maintien et développement de la biodiversité urbaine, bien-être accru, lien social privilégié, attractivité assurée. L’absence de bancs, d’ombre, d’aménités diverses ou, à l’inverse, la présence d’arcades, d’ombrières, de mobilier urbain et d’espaces de repos pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées, femmes enceintes…), ou encore la présence d’espaces arborés et de jeux d’eau, et un éclairage nocturne adapté, peuvent apporter des ambiances très diverses et remplir plusieurs fonctions qui questionnent la place de l’usager dans l’espace public.

Aussi, avant de s’interroger sur « comment concevoir l’espace public ? », il est important de poser, au préalable, l’intention des aménagements et des ambiances à créer, et donc nécessaire de choisir entre coûts d’investissement, de fonctionnement/d’entretien et choix vertueux d’aménagement. En somme, c’est une vision complexe de l’usage de nos espaces qu’il faut se réapproprier.

ZOOM 3. L’agriculture urbaine, une solution face au changement climatique aux avantages multiples

Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), l’agriculture urbaine se réfère à de petites surfaces (terrains vagues, vergers, jardins, balcons et récipients divers), dans et autour des villes, utilisées pour cultiver des plantes ou élever des animaux pour une consommation directe ou une vente de proximité. On peut également la qualifier en dépassant la simple dimension de proximité spatiale, en se basant sur les relations fonctionnelles entre habitants et agriculture. L’agriculture urbaine contribue aussi au bien-être des habitants en permettant de : se nourrir, travailler, contribuer à l’insertion de personnes en difficultés, créer du lien social, assurer la cohésion de la vie de quartier, innover (permaculture, démarches participatives, crowdfunding…), contribuer à la biodiversité ou encore jouer un rôle thérapeutique ou d’aide aux personnes en situation de handicap ou de grande précarité…

Les diverses formes de l’agriculture urbaine participent à l’aménagement du territoire et redéfinissent progressivement, par les attentes qu’elles suscitent et les nouveaux besoins auxquels elles répondent, les manières d’habiter/investir les villes, et jouent aussi un rôle essentiel pour la santé et le bien-être des citadins.

5.1.4. Les bienfaits de la nature en ville

La présence de nature en ville répond avant tout à un besoin humain et à une demande sociale. Elle conditionne l’ambiance urbaine et contribue largement aux choix résidentiels : 9 Français sur 10 souhaitent un contact quotidien avec le végétal selon une enquête UNEP-IPSOS de 2013.

Le plan « Restaurer et valoriser la nature en ville », officiellement lancé par le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, et le ministère de l’Écologie, du Développement durable et des Transports, et ses partenaires le 9 novembre 2010, concrétise l’engagement 76 du Grenelle Environnement visant à « restaurer la nature en ville et ses fonctions multiples : anti-ruissellement, énergétique, thermique, sanitaire (eau, air, bruit, déchets), prévention de l’usage de produits chimiques, esthétique, psychologique ». Les axes stratégiques n°2 et 3 préconisent respectivement de développer les espaces de nature en quantité et en qualité, et de promouvoir une culture et une gouvernance partagées de la nature en ville, pour « une adaptation au réchauffement climatique, une baisse des pollutions, une amélioration du bien-être et de la santé, le maintien de la diversité biologique et l’amélioration énergétique ».

En s’appuyant sur la capacité des végétaux à rafraîchir l’atmosphère (grâce à l’évapotranspiration), à procurer de l’ombrage (photo 8) et à absorber les principaux gaz à effet de serre (carbone, ozone…), la végétation, notamment la strate arborée, a donc ainsi été identifiée comme un levier d’amélioration du bien-être des citadins et d’adaptation aux enjeux sanitaires posés par le changement climatique.

La biophilie (concept proposé par le biologiste Wilson en 1984) est la tendance innée chez l’humain à être attiré par les formes du vivant et les systèmes naturels. Cette caractéristique psychologique, qui peut sembler anecdotique au premier abord, est en réalité un ressort profond qui détermine la propension à se sentir heureux, à être en mesure de trouver des solutions créatives aux problèmes du quotidien et à améliorer sa productivité au travail (meilleure concentration).

En effet, les variations cycliques saisonnières et du rythme circadien (conditions lumineuses et thermiques) en favorisant des « vues » vers l’extérieur influencent la perception des citadins. Cet extérieur doit donc comporter des éléments végétaux afin de suivre le rythme saisonnier. Les espaces cultivés peuvent s’avérer être un bon levier pour renforcer ce contact avec la nature et offrir aussi des lieux qui participent à la qualité du paysage et du cadre de vie. Il est donc important de laisser s’installer une flore spontanée et locale, support potentiel de biodiversité. Les études des bienfaits des espaces verts sur la santé de la population urbaine montrent toutefois que leur évaluation est souvent difficile car leurs déterminants sont multifactoriels et que les liens de cause à effet sont difficiles à apprécier en raison de l’influence des caractéristiques des individus (âge, genre, facteurs psychologiques, revenus…).

Photo 8. Allée d’arbres, Gardanne (13)

Photo 8. Allée d’arbres, Gardanne (13)

Un lien positif existe entre les espaces verts et la santé physique des citadins, car ce sont des lieux où peuvent être pratiquées des activités physiques permettant de lutter contre l’obésité, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires.

La végétalisation de l’espace urbain procure également plus de satisfaction en raison de l’amélioration du cadre de vie et un sentiment de bien-être, sans toutefois diminuer significativement le stress et donc la santé mentale des individus enquêtés.

Au regard des opportunités de contact, de la convivialité et de l’attachement communautaire qu’ils procurent, les usagers des espaces verts rapportent un meilleur état de santé.

La nature en ville ne doit pas se résumer aux seuls parcs urbains, squares et jardins : elle doit aussi s’immiscer aux abords des voies de circulation, dans des corridors verts (haies par exemple), dans des cours d’immeubles et espaces privatifs, au sein du cadre bâti (murs, toits…) ou encore dans les espaces plus périphériques qui ceinturent les villes. Maximiser la quantité de végétation dans la ville à travers les plantations d’arbres dans les rues, la création d’espaces verts dans les quartiers et le développement de toitures végétalisées à l’échelle du bâtiment est une véritable solution basée sur la nature, mais la vigilance en termes de pérennité et d’efficience des services rendus impose de s’intéresser à la qualité de cette végétalisation.

Afin d’optimiser les solutions basées sur les services écosystémiques, une vision intégrative de la nature en ville s’impose. Les aménagements doivent ainsi être pensés dans leur globalité et les différents acteurs doivent travailler ensemble en intersectorialité (service aménagement, espaces verts, planification, plan climat…) et interdisciplinarité. Les solutions nécessitent d’être envisagées au cas par cas, selon les situations et contextes urbains (spécificités climatiques, architecturales, géographiques, historiques et volonté des citadins).

ZOOM 4. Nature for city life

La nature en ville n’est pas qu’une question de nature et de solutions techniques car elle fait appel aux relations entre les individus, la société et la nature. Au regard des enjeux actuels et de l’apport potentiel de la végétalisation des espaces urbains au niveau national et international, mieux connaître la nature en ville, sous tous ces aspects, doit devenir une priorité pour les différents acteurs de la ville, les usagers et les citadins. Pour cela des réseaux européens d’échanges d’expériences et d’expertise se sont développés, des programmes de recherche et/ou d’aide à la gouvernance des villes sont financés par l’Union européenne, à l’instar du programme Nature For City Life porté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (2017-2022) qui vise à développer et renforcer la nature en ville, au travers des infrastructures vertes et bleues, pour s’adapter aux changements climatiques et renforcer l’attractivité des trois métropoles régionales (Aix-Marseille Provence, Toulon Provence Méditerranée et Nice Côte d’Azur).

La réalisation opérationnelle de cet objectif s’appuie sur l’information, la sensibilisation et la formation auprès de différents publics et acteurs en insistant sur les services rendus par la nature en ville et en se basant sur des sites de démonstration et la création d’un MOOC (Massive Online Open Course) innovant, NatureForCityLife. De plus, cette initiative renforcera l’intégration d’infrastructures vertes et bleues dans des projets d’aménagement urbain et les actions se dérouleront dans une logique de réseau dans les trois métropoles.

5.1.5. L’écoquartier est-il un exemple de la ville adaptée au changement climatique ?

L’aménagement et la gestion des espaces urbains et bâtis représentent les principaux leviers des politiques d’action contre le changement climatique. Les écoquartiers ont pour but, entre autres, de réduire la consommation d’énergie fossile et les émissions de GES en créant des milieux urbains plus respectueux de l’environnement. Cependant, ces objectifs ont tendance à se diluer dans les exigences économiques de la construction. L’appellation « écoquartier » est reprise par le label du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales « ÉcoQuartier » et fait directement référence aux objectifs écologiques des projets d’aménagement urbain. Parmi les engagements, certains concernent directement « l’Environnement et le Climat », mais aussi « [le] Cadre de Vie et [les] Usages » (dimensions nommées ainsi dans la charte ÉcoQuartier). Ainsi, le label vise la conception de quartiers économes en ressources, favorisant l’usage des transports en commun et des modes doux et offrant un cadre de vie de qualité, propice à la santé de ses habitants.

Historiquement, les préoccupations des écoquartiers s’inscrivent dans la Déclaration de Rio en 1992 (signée 4 ans avant le lancement de l’écoquartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, projet pionnier en la matière), dont certains textes ont fondé les différents objectifs des écoquartiers. Les préoccupations liées à la consommation énergétique et aux transports se couplent à la problématique de la biodiversité dans l’espace urbain (photo 9). Selon leur charte, les écoquartiers s’engagent à valoriser « le patrimoine bâti et naturel » (engagement 10) et « la biodiversité, les sols et les milieux naturels » (engagement 20) mis à mal par le changement climatique, notamment la faune et la flore du pourtour méditerranéen, mais aussi à « assurer un cadre de vie sûr qui intègre les grands enjeux de santé, notamment la qualité de l’air » (engagement 8). Or, toute la biodiversité urbaine n’est pas sûre, ni bonne pour la santé humaine. Certaines plantes et animaux ont des propriétés allergènes et d’autres, comme Aedes albopictus, le moustique tigre, sont vecteurs de maladies.

La préservation et la valorisation de la biodiversité ne sont donc pas sans contradiction avec les autres objectifs de l’écoquartier, dont le modèle en lui-même n’est pas non plus exempt de reproches. Le surcoût des constructions durables pousse les promoteurs à les destiner principalement aux couches aisées de la population, accroissant les inégalités déjà présentes.

Photo 9. Nature en ville à Arles (13)

Photo 9. Nature en ville à Arles (13)

De plus, en France, la lutte contre le changement climatique dans la construction est essentiellement faite au travers d’installations techniques qui offrent des performances thermiques optimales (isolation, production énergétique intégrée, recyclage calorique, etc.).

La technicité d’une opération est l’atout communicationnel majeur des écoquartiers, un atout qui s’exprime particulièrement dans les smart cities, un autre modèle d’environnement urbain contemporain. L’opération marseillaise nommée Smartseille y fait d’ailleurs étymologiquement référence. Or cette opération fait partie de l’écoquartier Quartier 112, à l’intérieur même de l’opération Euroméditerranée, ce qui témoigne de la facilité avec laquelle s’opère le glissement étymologique et sémantique de l’écoquartier vers la technicité puis vers la smart city.

Le développement durable, la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement et de la santé des habitants (les humains comme les non-humains) font partie des multiples objectifs des écoquartiers, que résument les 20 engagements du label ÉcoQuartier. Cette multiplicité de buts, qui ne se rejoignent pas toujours, se couple elle-même à la multiplicité des méthodes (de construction, d’étude, de conception, d’information, de communication, etc.), des démarches et des labels (ÉcoQuartier, ÉcoCité, Quartier Durable Méditerranéen, etc.). Ceci facilite les glissements de sens et favorise la confusion en laissant la place à une hiérarchisation des objectifs, qui ne se fait pas toujours au profit de la lutte contre le changement climatique et ses effets, de la protection de l’environnement et de la santé, notamment dans le sud de la France.

Sommaire du cahier

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : relation entre ozone, qualité de l'air et changement climatique

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : la santé face au changement climatique

- Publication du cahier "pollution atmosphérique et changement climatique"

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Journée régionale "santé et changement climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Retour sur la journée de rencontre "santé publique et changement climatique"

- Journée santé publique et changement climatique