La pollution de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Selon l’OMS en 2016, il s’agit du principal risque environnemental pour la santé à l’origine, chaque année, de 6,5 millions de décès prématurés (dont 3 millions liés à la seule pollution de l’air extérieur). Dans les pays développés, dont la France, la qualité de l’air s’améliore lentement mais régulièrement. Les taux ne respectent cependant pas encore les recommandations de l’OMS pour la protection de la santé, plus strictes que les recommandations nationales. En France, Santé Publique France estimait en 2016 que la pollution par les particules fines émises par les activités humaines était à l’origine, globalement, d’au moins 48 000 décès prématurés par an.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est classée entre le 1er et le 3ème rang des émissions nationales de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.

4.2.1. Polluants de l’air

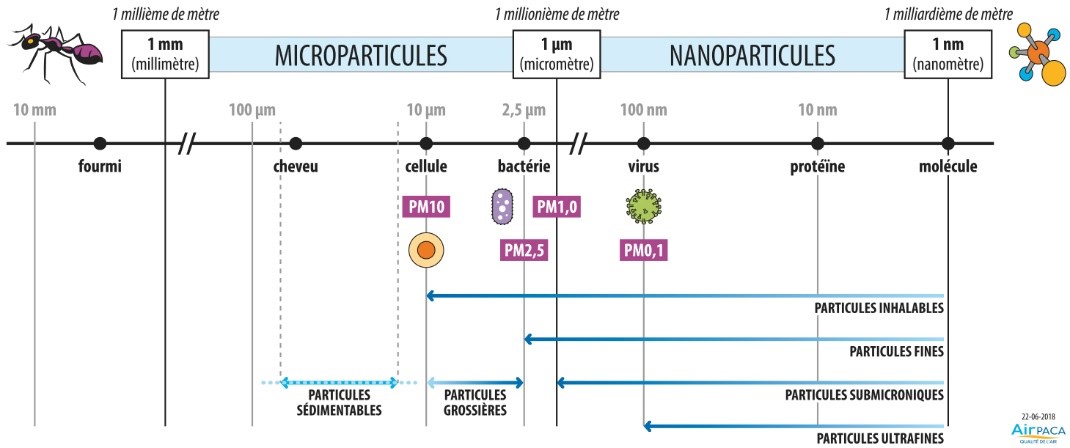

Les principaux polluants de l’air extérieur sur le territoire sont les particules ou poussières en suspension (PM) de différentes tailles (PM10 au diamètre inférieur à 10 microns, PM2,5 au diamètre inférieur à 2,5 microns et PM1 au diamètre inférieur à 1 micron), les oxydes d’azote (NOx) et l’ozone (O3).

Autrefois d’origine principalement industrielle (poussières, oxydes de soufre), la pollution de l’air est aujourd’hui dominée par les émissions des installations de chauffage et les systèmes d’échappements des véhicules (photo 3).

Les principaux polluants sont à ce jour :

- l’ozone (O3), qui est un polluant secondaire photochimique, c’est-à-dire qu’il n’est pas directement généré par les activités humaines, mais résulte de la transformation chimique de l’oxygène dans la basse atmosphère, au contact de polluants primaires précurseurs d’oxydes d’azote NOx et de composés organiques volatiles ou COV (notamment libérés lors de l’évaporation des carburants), et sous l’effet des rayonnements solaires ultra-violets et d’une température élevée, donc principalement en été ;

- les oxydes d’azote NOx (i.e. monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2), dont la principale source est le trafic routier. Ces composés se forment par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) lors de la combustion (essentiellement à haute température) de carburants et de combustibles fossiles. Les taux des NOx sont ainsi plus élevés en hiver à cause des installations de chauffage et le long des axes routiers, les véhicules diesel rejetant davantage de NOx que les véhicules essence ;

- les PM (pour Particulate matter en anglais, des particules fines de tailles différentes) proviennent en majorité de la combustion incomplète de différents matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, pneumatiques), d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération, chaufferie) et du brûlage de la biomasse (incendie, déchets verts).

Ainsi, le chauffage résidentiel et le tertiaire (services dont commerces) représentent la source principale des particules fines PM10 et des plus fines PM2,5, devant les transports dont la part diminue. Les particules ultrafines PM1 issues d’une combustion incomplète des combustibles carbonés, sont principalement émises par le brûlage de biomasse ou la combustion de carburants fossiles (charbon, fuel…). Les pics de pollution primaire peuvent être engendrés par accumulation locale (conditions anticycloniques) ou transport de polluants sur de longues distances.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une diminution des concentrations des polluants NOx, PM10 et PM2,5 est observée depuis une vingtaine d’années, mais celle de l’ozone reste relativement stable, touchant chroniquement tout le territoire. Les enjeux sanitaires et environnementaux de la qualité de l’air sont majeurs, d’autant plus que l’ozone est un GES contribuant au réchauffement de l’atmosphère. Dans notre région, les zones les plus concernées par la pollution à l’ozone sont : le pourtour de l’étang de Berre, le bassin d’Aix-en-Provence, le nord-ouest varois, l’est du Lubéron et le sud-ouest des Alpes-de-Haute-Provence, où se forme la majorité de l’ozone localement, sous les vents des centres d’émissions de polluants de Marseille et de la zone industrielle de Fos-Berre. La région est ainsi à la fois une des régions les plus émettrices de France de précurseurs (oxydes d’azote et composés organiques volatils non méthaniques) de par ses émissions industrielles et la région la plus ensoleillée en France métropolitaine. Elle est donc particulièrement soumise à cette pollution. Ainsi, 57 % de la population de la région habite dans une zone qui a dépassé la valeur cible européenne pour la protection de la santé entre 2015 et 2017.

Photo 3. Un ferry au départ du port de Toulon (83)

Photo 3. Un ferry au départ du port de Toulon (83)

4.2.2. Impacts des polluants de l’air

Plus les particules sont fines (taille liée à la granulométrie, figure 12), plus elles pénètrent en profondeur dans les poumons. Les PM10 pénètrent ainsi dans les bronches, là où les PM2,5 peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires et les PM1 passer la barrière alvéolo-capillaire. Les particules dans leur ensemble peuvent être à l’origine d’inflammations, d’altérations de la fonction respiratoire dans son ensemble et de l’aggravation de l’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires. Selon l’OMS, « même à faible concentration, la pollution aux petites particules a une incidence sanitaire ; en effet, on n’a identifié aucun seuil au-dessous duquel elle n’affecte en rien la santé. »

Sur le court terme, les polluants atmosphériques décrits ont des effets de nature respiratoire : symptômes irritatifs, genèse et exacerbation d’asthme, de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO, autrefois dénommée emphysème) et de fibrose pulmonaire idiopathique (épaississement des parois des alvéoles pulmonaires, entravant le transfert de l’oxygène vers le sang et pouvant donc conduire, comme la BPCO, à une insuffisance respiratoire chronique), mais aussi de nature cardio-vasculaire (troubles du rythme, infarctus), notamment chez le sujet âgé. Les nourrissons et les jeunes enfants représentent une population sensible à risque accru de symptômes ORL (oto-rhino-laryngologiques) et bronchiques du fait que leur système respiratoire est en développement et que leur rythme respiratoire est plus élevé que celui de l’adulte. La surmortalité suivant un pic de pollution est encore observée chez des patients souffrant de maladie cardio-vasculaire ou respiratoire chronique, mais n’a plus l’ampleur des années d’après-guerre. Le Haut Conseil de santé publique recommande une adéquation des activités physiques en fonction des concentrations de polluants (seuil ou alerte) avec des activités sportives modérées ou en intérieur à privilégier, ou encore à éviter ou reporter lors de pics de pollution. Même quand les seuils sont respectés, des effets sanitaires peuvent survenir chez les personnes les plus vulnérables. Chez une personne atteinte de BPCO, la marche dans une zone polluée fait perdre le bénéfice ventilatoire de l’exercice.

Sur le long terme, le niveau moyen annuel de pollution de l’air, notamment particulaire, a un impact plus important que celui des pics de pollution car les effets chroniques expliquent, par exemple, 90 % de la morbidité et mortalité observées en 2016. En France, cette pollution atmosphérique réduirait l’espérance de vie de l’ordre de 6 à 15 mois selon les études et les zones géographiques considérées.

Des études épidémiologiques récentes ont également décrit de nouveaux effets sanitaires sur la croissance, la reproduction, le risque de formation de caillots dans les vaisseaux sanguins (phlébite pour les veines, embolie pulmonaire pour les artères pulmonaires) ou encore des effets diabétiques. Enfin, 15 % des nouveaux cas d’asthme chez l’enfant et de cancer bronchique chez l’adulte, et 20 à 30 % des cas de BPCO seraient liés à la pollution atmosphérique. A l’inverse, l’effet bénéfique de la réduction de la pollution particulaire de fond sur la croissance pulmonaire d’adolescents, sur la mortalité respiratoire et l’espérance de vie en général, a été mise en évidence à travers différentes études.

Figure 12. Catégories de tailles de particules (source : AtmoSud, 2018)

Figure 12. Catégories de tailles de particules (source : AtmoSud, 2018)

4.2.3. Prospective en relation avec le changement climatique

La qualité de l’air peut être modifiée par des polluants qui peuvent être d’origine naturelle (e.g. éruptions volcaniques, brumes de sable, incendies de forêts) ou anthropique (e.g. industries, transports, agriculture, chauffage résidentiel). Une fois émises dans l’air, ces substances sont transportées sous l’effet des vents, des masses d’air, de la pluie, des gradients de température dans l’atmosphère. Elles pourront également subir des transformations par réactions chimiques, qui dépendent des conditions météorologiques (e.g. chaleur, lumière, humidité). Il en résulte l’apparition d’autres polluants, comme l’ozone, et un transfert des polluants pouvant aller jusqu’à des milliers de kilomètres depuis la source d’émissions. Ainsi, certains paramètres, comme les sources d’origine naturelle ou les conditions de diffusion, peuvent être affectés par le changement climatique.

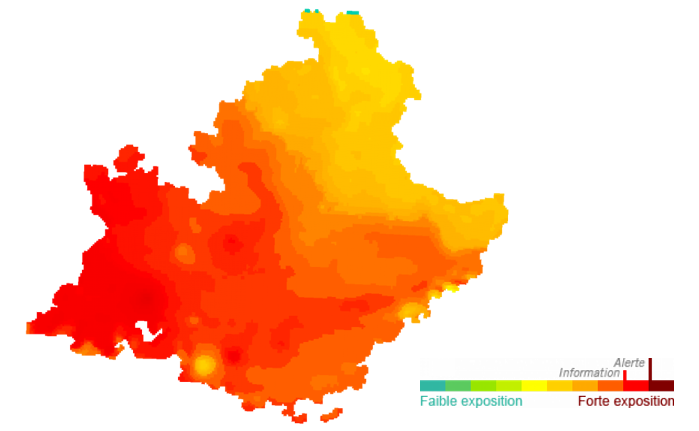

Les évolutions à moyen et long terme de la pollution chimique vont reposer d’une part sur les modifications réglementaires portant sur les émissions de polluants, de plus en plus restrictives quels que soient les pays, et d’autre part, le changement climatique en lui-même. Ainsi, avec le réchauffement global, une augmentation locale des feux de forêts peut être responsable localement de plus de pollution atmosphérique. Les poussières en suspension en relation avec la désertification peuvent également être facteurs d’exacerbations d’asthme et de BPCO. Et enfin, une augmentation des taux de polluants lors des périodes de canicule, plus nombreuses à l’avenir, pourront s’accompagner d’une surmortalité respiratoire. En effet, un ensoleillement important avec une température supérieure à 30°C sont, avec un vent faible, les conditions météorologiques optimales pour la formation de l’ozone. Ainsi, pendant les canicules, des pics de pollution à l’ozone sont régulièrement enregistrés (figure 13).

Figure 13. Carte de l’ozone en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 29 juin 2019,

en pleine canicule. Les procédures d’alerte de niveau 2 pour pollution à l’ozone (vigilance renforcée tout public - dispositif préfectoral) sont alors appliquées dans l’ensemble des départements de la région excepté pour les Hautes-Alpes (source : AtmoSud, 2019)

Figure 13. Carte de l’ozone en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 29 juin 2019,

en pleine canicule. Les procédures d’alerte de niveau 2 pour pollution à l’ozone (vigilance renforcée tout public - dispositif préfectoral) sont alors appliquées dans l’ensemble des départements de la région excepté pour les Hautes-Alpes (source : AtmoSud, 2019)

ZOOM 2. ClimAera

Le projet européen ClimAera (Changement climatique : améliorer la planification territoriale des institutions publiques pour l’adaptation au changement) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes s’intègre dans le programme de coopération transfrontalière franco-italien Alcotra (2017-2020). Parmi les objectifs du projet, il s’agit de contribuer au changement des comportements pour améliorer la qualité de l’air tout en réduisant l’impact sur le changement climatique, mais également d’améliorer les connaissances liées aux impacts du changement climatique sur les émissions et la qualité de l’air.

Le changement climatique influence en effet les variables qui régissent la qualité de l’air, notamment via la recrudescence des phénomènes extrêmes susceptibles de générer un coût sanitaire ou non. Les émissions de GES et certains polluants atmosphériques dépendent des mêmes déterminants. Il est donc nécessaire de concilier les politiques environnementales Climat, Air, Energie et leur bonne intégration dans la société.

Plus d’informations sur www.climaera.eu/fr/.

Sommaire du cahier

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : relation entre ozone, qualité de l'air et changement climatique

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : la santé face au changement climatique

- Publication du cahier "pollution atmosphérique et changement climatique"

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Journée régionale "santé et changement climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Retour sur la journée de rencontre "santé publique et changement climatique"

- Journée santé publique et changement climatique