Sur l’ensemble des évènements climatiques extrêmes recensés, les vagues de chaleur s’avéreront les plus meurtrières, causant près de 99 % des décès attendus. Celle de 2003 a été responsable de plus de 70 000 morts en Europe. Depuis lors, chaque année, les records de température s’enchaînent sur l’ensemble du globe.

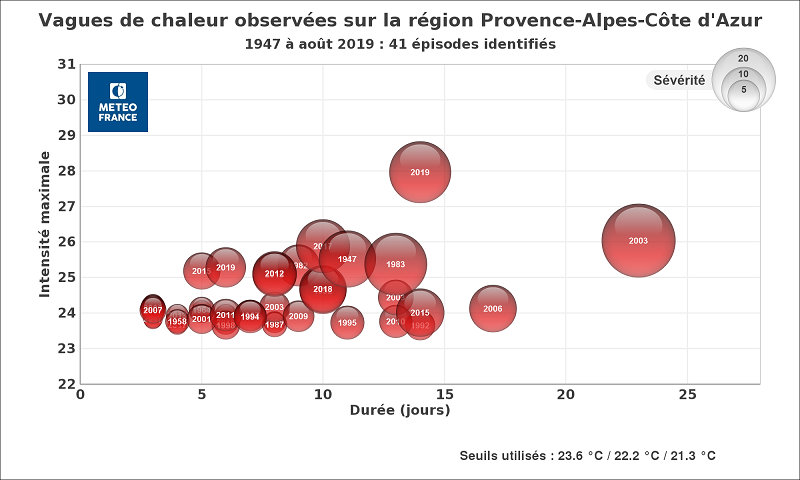

En France métropolitaine, les chiffres de Météo-France sont édifiants. Sur les 41 vagues de chaleurs détectées depuis 1947, 9 ont eu lieu avant 1989, contre 32 entre 1989 et 2019. Un nouveau record absolu de 46°C a ainsi été enregistré pour la France métropolitaine, à Vérargues dans l’Hérault (34), le 28 juin 2019. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est également la vague de fin juin 2019 qui a été la plus intense depuis 1947, avec près de +2°C de température moyenne quotidienne relevés. Des records absolus de températures tous mois confondus ont été enregistrés en plaine et en montagne, la proximité de la mer modérant les risques de canicule.

3.1.1. Question de terminologie

Bien qu’aucune définition ne fasse l’unanimité, l’usage s’est établi en France de parler de :

- vague de chaleur pour des températures maximales anormalement élevées pendant trois jours consécutifs ou davantage, de jour comme de nuit ;

- canicule pour les périodes sans répit nocturne suffisant, soit avec une température minimale supérieure à 20°C ; les températures se maintiennent alors à un niveau très élevé pendant au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Au-dessous de trois jours de persistance, c’est l’expression de pic de chaleur qui est retenue.

Enfin, une température « anormalement élevée » est une valeur moyenne définie en fonction de la zone géographique considérée : dans les Bouches-du-Rhône, les seuils sont fixés à 35°C de jour et 24°C de nuit ; dans les Alpes-de-Haute-Provence, ils sont respectivement de 36°C et 19°C, dans les Alpes-Maritimes, de 31°C et 24°C. Ainsi, les seuils d’alerte sont variables d’un département et d’une région à l’autre, en raison notamment des différences d’altitude.

3.1.2. Vagues de chaleur : vers une intensification des phénomènes

D’après la figure 2, plusieurs vagues de chaleur ont été répertoriées depuis le milieu du XXe siècle avec une intensification du phénomène ces dernières années en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’année 2003 est tristement célèbre avec trois vagues de chaleur entre juin et août, dont la plus importante aura duré 23 jours en août.

Les vagues de chaleur de l’été 2003 totalisent une durée de 44 jours, record jamais égalé depuis. Mais la vague de chaleur de fin juin 2019 est à ce jour la plus intense avec une température moyenne quotidienne de près de 28°C contre 26°C lors de la vague de chaleur de 2003.

Figure 2. Vagues de chaleur observées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 1947 jusqu’en août 2019 : la superficie de chaque bulle représente la sévérité de la vague de chaleur (source : Météo-France, 2019)

Figure 2. Vagues de chaleur observées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 1947 jusqu’en août 2019 : la superficie de chaque bulle représente la sévérité de la vague de chaleur (source : Météo-France, 2019)

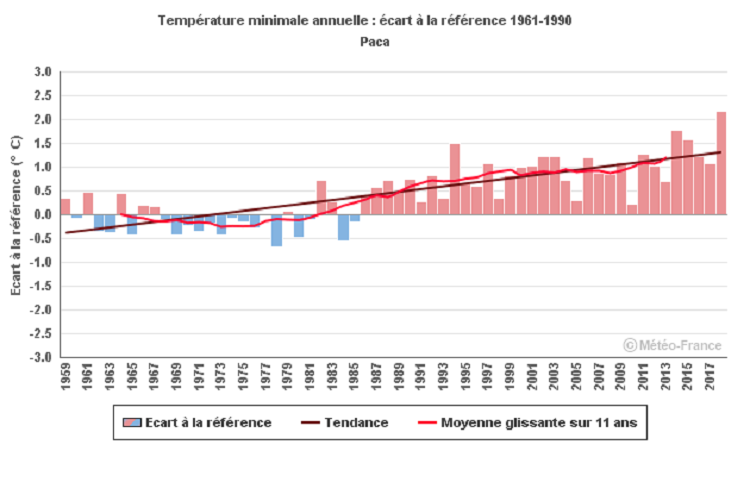

S’ajoutant aux températures maximales de jour, les températures minimales ont également fortement augmenté (figure 3). Les températures minimales donnent une indication sur les températures nocturnes (durant la nuit, les températures sont théoriquement les plus basses). En d’autres termes, nos nuits sont de plus en plus chaudes. À partir d’un seuil de 20°C, on définit une nuit comme « chaude » ou « tropicale ». Ces 50 dernières années, les nuits tropicales se sont multipliées : à Nice par exemple, elles ont quadruplé (15 en moyenne dans les années 1960 contre 60 aujourd’hui).

Figure 3. Température minimale annuelle : écart à la référence 1961-1990

en Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : Météo-France, 2018)

Figure 3. Température minimale annuelle : écart à la référence 1961-1990

en Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : Météo-France, 2018)

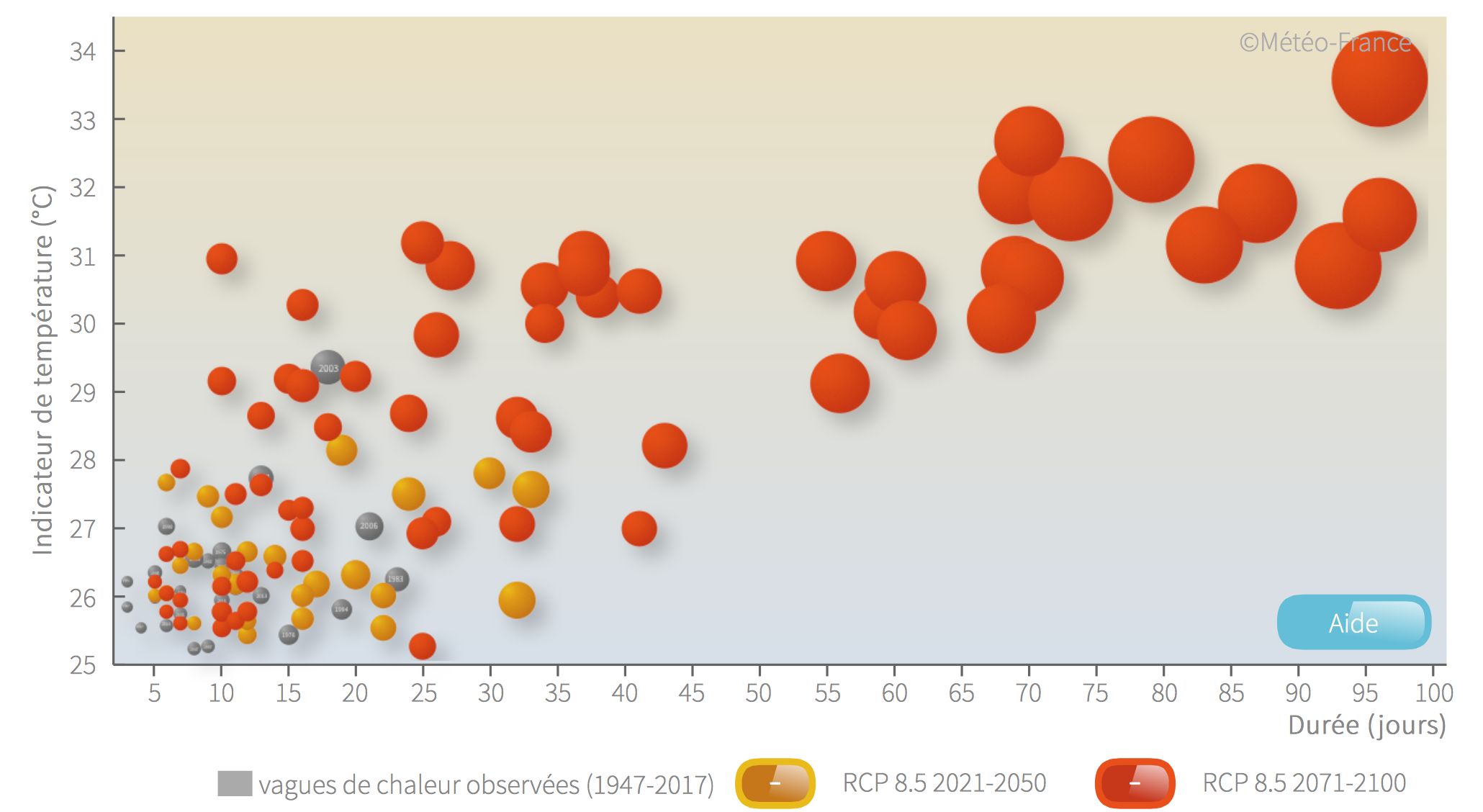

L’augmentation des températures de jour et surtout l’absence de refroidissement nocturne conduisent à des épisodes caniculaires affectant fortement notre santé. Ces derniers devraient se multiplier à l’avenir et deviendraient plus longues et plus intenses à l’échelle de la France métropolitaine selon le scénario RCP 8.5 du GIEC (scénario pessimiste sans politique d’atténuation des GES), mais avec un rythme différent entre l’horizon proche (2021-2050) et la fin de siècle (2071-2100) (figure 4). L’année 2003 pourrait dès lors devenir une année quasi-normale en fin de siècle et Marseille connaîtrait dès 2050 un climat comparable à l’actuel climat du sud de l’Italie si on se réfère à une combinaison de paramètres climatiques.

L’épisode caniculaire de juin/juillet 2019 a été un événement climatique majeur d’une ampleur exceptionnelle qui dépasse les scénarios les plus pessimistes (figure 4). Pour la première fois depuis la création de la vigilance canicule en 2004, des départements, dont les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, ont été classés en vigilance rouge par Météo-France (niveau maximal du plan national d’alerte canicule).

Figure 4. Vagues de chaleur en France métropolitaine : observations et simulations climatiques pour deux horizons temporels d’après le scénario d'évolution RCP 8.5. Remarque : seuls les épisodes de chaleur de durée supérieure ou égale à 4 jours sont représentés (source : Météo-France, 2019)

Figure 4. Vagues de chaleur en France métropolitaine : observations et simulations climatiques pour deux horizons temporels d’après le scénario d'évolution RCP 8.5. Remarque : seuls les épisodes de chaleur de durée supérieure ou égale à 4 jours sont représentés (source : Météo-France, 2019)

3.1.3. Épisodes caniculaires : quels effets sur notre santé ?

L'exposition à une température élevée fatigue l'organisme et peut entraîner des phénomènes pathologiques très variés, des plus bénins (crampes de chaleur, œdèmes des extrémités…) à ceux qui sont susceptibles de conduire au décès.

Même s'il s'agit d'urgences vitales, les risques majeurs diffèrent en fonction de l'âge (figure 5). Ainsi, l'enfant comme l'adulte transpirent de manière importante pour maintenir leur température interne autour de 37°C. Mais cette forte sudation entraîne une perte considérable d'eau et de sels minéraux, qui peut conduire à une déshydratation aiguë (muqueuses sèches, perte de poids, hypotension…). Au contraire, la personne âgée, qui produit peu de sueur, accumule des calories à l'intérieur de son corps dont la température s'élève ainsi jusqu'au coup de chaleur ou hyperthermie (peau rouge sèche contrastant avec des muqueuses humides, température supérieure à 40°C avec altération de la conscience, contractures musculaires…).

La chaleur peut aussi aggraver une maladie déjà installée ou contribuer à la déclencher. Le système cardiovasculaire est le plus touché (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque décompensée, accidents vasculaires cérébraux). Vient ensuite l'appareil respiratoire (asthme notamment), puis les voies urinaires (insuffisance rénale, calculs…), les pathologies endocriniennes (diabète, hyperthyroïdie), certaines affections neurologiques (maladie de Parkinson), les troubles mentaux (démence) et les troubles du comportement.

Nombre de paramètres modulent l'impact sanitaire des canicules. Il s'agit principalement de facteurs individuels : l’âge est donc le plus important - avec une vulnérabilité maximale au-dessous de 4 ans et plus encore au-delà de 65 ans -, mais également l'isolement, la perte d'autonomie, la grande précarité, l'exercice physique ou le travail à l'extérieur (agriculture, secteur du bâtiment et travaux publics, etc.), la grossesse, l'état d'ébriété ou la prise de médicaments interférant avec l'adaptation à la chaleur (neuroleptiques, psychotropes, diurétiques…). Les paramètres environnementaux, tels que l’absence de rafraîchissement nocturne permettant de récupérer du stress dû à la chaleur diurne, l’humidité et l’absence de vent empêchant l'évaporation de la sueur, la pollution de l'air aggravant les effets liés à la chaleur, mais aussi la densité du bâti ou la rareté des espaces verts entre autres, peuvent influencer l’impact sanitaire des canicules. Les touristes, pour certains peu habitués des grandes chaleurs, sont également des personnes vulnérables.

Quelques chiffres… de 2003

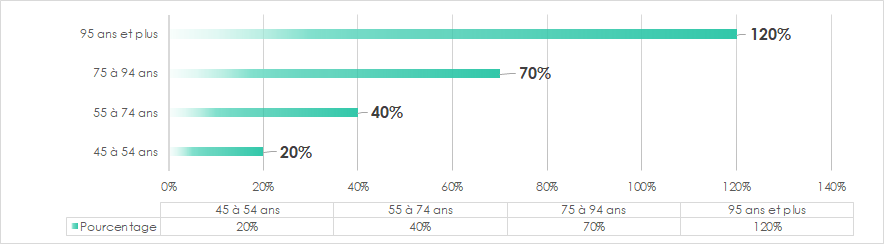

Au total, le nombre cumulé des décès en excès par rapport aux années précédentes a été d’environ 14 650 pendant en août 20037. La surmortalité observée à partir de 45 ans était importante et croissante avec l'âge (figure 5). Même si la surmortalité de 2003 fut un record, chaque année de canicule en France, un excès de mortalité est observé par rapport à la mortalité attendue.

Figure 5. Pourcentage de la surmortalité observée selon les classes d’âge en août 2003 (source : Hémon et Jougla, 2003)

Figure 5. Pourcentage de la surmortalité observée selon les classes d’âge en août 2003 (source : Hémon et Jougla, 2003)

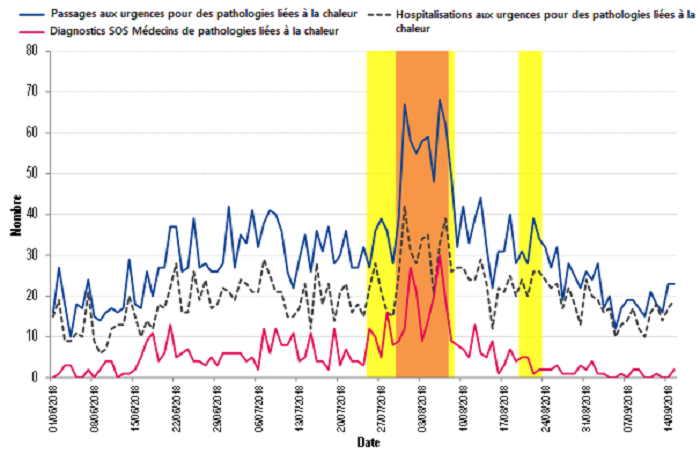

À titre d’exemple, entre le 24 juillet et le 8 août 2018, une canicule est survenue sur le territoire français métropolitain. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus de 1 100 personnes ont été prises en charge par le système de soins pour des problèmes liés à la chaleur du 24 juillet au 11 août 2018 : 860 passages aux urgences et 244 actes de SOS Médecins pour pathologies en lien avec la chaleur (respectivement 0,9 % et 1,5 % de l’activité globale) ont ainsi été recensés, une activité en hausse par rapport au reste de la période estivale (figure 6). Parmi les passages aux urgences pour pathologies en lien avec la chaleur, plus de la moitié ont donné lieu à une hospitalisation (503 hospitalisations). Si l’impact a été plus important chez les plus de 75 ans, toutes les classes d’âges ont été concernées.

Figure 6. Nombre quotidien de passages aux urgences, d’hospitalisations, de consultations SOS

Médecins, pour des pathologies en lien avec la chaleur (les périodes avec déclenchement de niveaux de vigilance jaune et orange canicule sont indiquées par un surlignage jaune et orange, respectivement)

– Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du 1er juin au 15 septembre 2018

(source : Santé publique France/Oscour®/SOS Médecins)

Figure 6. Nombre quotidien de passages aux urgences, d’hospitalisations, de consultations SOS

Médecins, pour des pathologies en lien avec la chaleur (les périodes avec déclenchement de niveaux de vigilance jaune et orange canicule sont indiquées par un surlignage jaune et orange, respectivement)

– Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du 1er juin au 15 septembre 2018

(source : Santé publique France/Oscour®/SOS Médecins)

3.1.4. Spécificités en milieu urbain : l’îlot de chaleur urbain

80 % des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur vivent dans les pôles urbains

La concentration démographique rend les milieux urbains particulièrement vulnérables face au changement climatique. Le climat urbain est généralement caractérisé par une température plus élevée que dans les zones rurales environnantes (surtout en fin de journée et la nuit), des vents spécifiques et la présence de pollution urbaine.

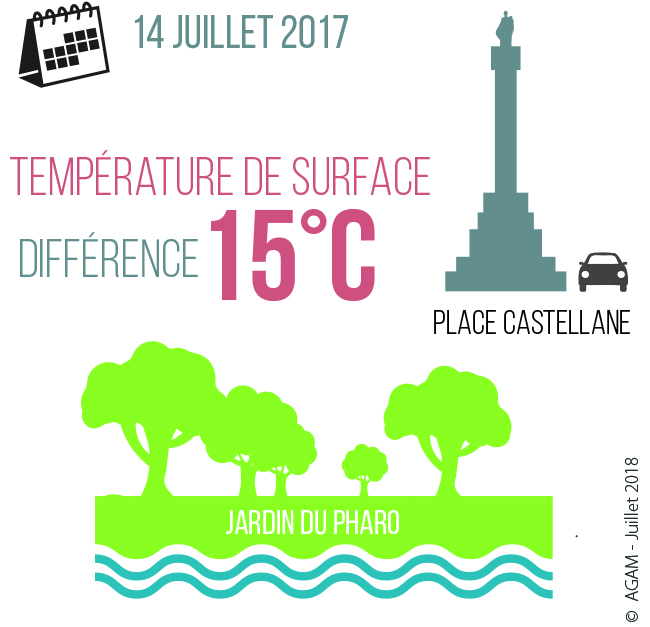

L’îlot de chaleur urbain (ICU) est une différence locale de températures observées entre un site urbain et un site rural environnant à un instant t. Cette différence est liée à la chaleur emmagasinée pendant la journée dans la ville minérale et restituée la nuit, ce qui va ainsi empêcher le refroidissement de l’air dans la ville la nuit. Davantage marquée la nuit, cette différence se caractérise par des températures de l’air (à différentes hauteurs) et de surface (températures des matériaux urbains, figure 7) spécifiques, et est ainsi fortement corrélée à la variation de la densité urbaine, notamment les matériaux des bâtiments.

Figure 7. À Marseille, le 14 juillet 2017, l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM) a relevé une différence de 15°C de la température de surface entre la place Castellane et le jardin du Pharo. L’écart est dans ce cas, accentué par l’effet refroidissant de la mer.

Figure 7. À Marseille, le 14 juillet 2017, l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM) a relevé une différence de 15°C de la température de surface entre la place Castellane et le jardin du Pharo. L’écart est dans ce cas, accentué par l’effet refroidissant de la mer.

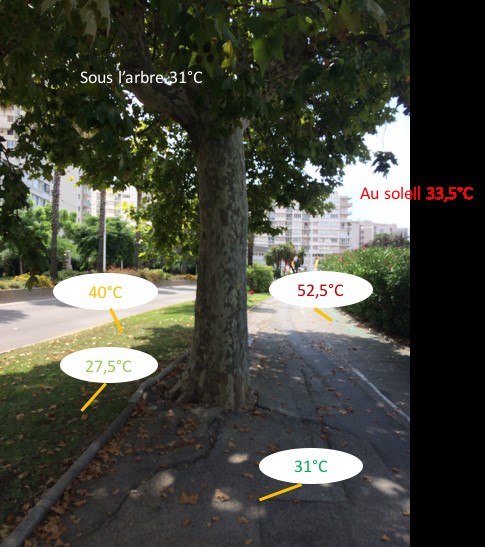

Les différences de température de l’air entre un site urbain et un site rural environnant sont en moyenne de +2 à +10°C

Figure 8. Au centre-ville de Toulon, l’herbe au soleil est à 40°C et le bitume au soleil à 52,5°C, alors qu’à l’ombre de l’arbre, les températures de surface sont respectivement de 27,5°C et 31°C (source : ACTERRA et al., 2018)

Figure 8. Au centre-ville de Toulon, l’herbe au soleil est à 40°C et le bitume au soleil à 52,5°C, alors qu’à l’ombre de l’arbre, les températures de surface sont respectivement de 27,5°C et 31°C (source : ACTERRA et al., 2018)

Quels sont les caractéristiques et processus urbains qui influencent ces ICU ?

- La couleur des surfaces : les couleurs sombres comme l’asphalte absorbent plus le rayonnement solaire que les claires et le restituent sous forme de chaleur ;

- le type de matériaux : selon le matériau, la quantité de chaleur emmagasinée sera plus ou moins importante ;

- les activités humaines et la pollution atmosphérique : elles amplifient le phénomène (transport, industrie, climatisation, chauffage, appareils électroménagers ou encore tout simplement, le métabolisme humain) ;

- la réduction de la vitesse du vent par la présence de bâtiments ;

- la présence d’eau : l’évaporation de l’eau rafraîchit la température ambiante ;

- les espaces végétalisés : l’évapotranspiration, au même titre que l’eau, rafraîchit la température de l’air.

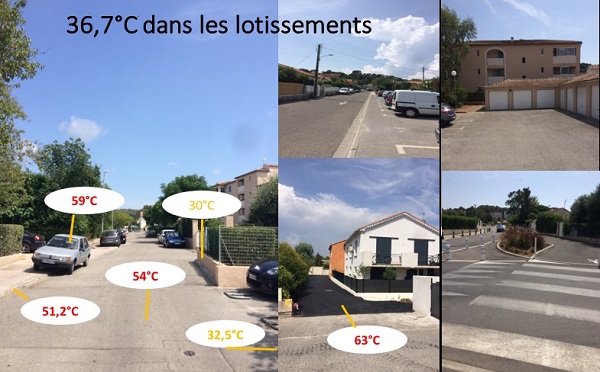

Dans le cadre de l’étude du profil climatique de la commune du Pradet dans le Var, une « balade urbaine » a été réalisée avec un appareil de mesures de température de surface dans les villes de Toulon (figure 8) et du Pradet (figure 9).

Figure 9. Les zones pavillonnaires dans la ville du Pradet ne sont pas nécessairement moins chaudes en journée : la forte imperméabilisation des sols et l’absence d’ombre

au-delà des jardins privés en font des fournaises (source : ACTERRA et al., 2018)

Figure 9. Les zones pavillonnaires dans la ville du Pradet ne sont pas nécessairement moins chaudes en journée : la forte imperméabilisation des sols et l’absence d’ombre

au-delà des jardins privés en font des fournaises (source : ACTERRA et al., 2018)

L’ICU associé à la pollution atmosphérique fragilise la santé des citadins. L’observation de l’augmentation des températures dans les centres urbains est un véritable enjeu pour les acteurs locaux. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des structures privées (associations, entreprises) et publiques (laboratoires de recherche) effectuent régulièrement, sur projet ou à la demande, des mesures de températures, comme la Maison de la météo et du climat des Alpes du sud (MMCA), GeographR, le Laboratoire Population Environnement et Développement (LPED) ou encore l’UMR Espace.

« Les îlots de chaleur urbains multiplient les enjeux de risques sanitaires : en 2003, la surmortalité a été 40 % plus élevée dans les petites et moyennes villes, 80 % plus élevée à Lyon et 141 % à Paris. »

Citation de Marie-Christine Prémartin, directrice exécutive des programmes de l’ADEME,

le 18 décembre 2018 - Actes du 2ème colloque national pour l’adaptation des territoires au changement climatique à Marseille

Sommaire du cahier

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : relation entre ozone, qualité de l'air et changement climatique

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : la santé face au changement climatique

- Publication du cahier "pollution atmosphérique et changement climatique"

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Journée régionale "santé et changement climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Retour sur la journée de rencontre "santé publique et changement climatique"

- Journée santé publique et changement climatique