Pour mieux appréhender l’ampleur du changement climatique dans les Alpes du Sud, une sélection d’indicateurs précise les principales évolutions. Pour en savoir plus, se référer au cahier thématique du GREC-SUD intitulé Impacts du changement climatique et transition(s) dans les Alpes du Sud.

Des températures déjà plus douces

La tendance à la hausse de la température est nette dans les Alpes du Sud : à Embrun, par exemple, la température moyenne annuelle a augmenté de près de 1,9 °C depuis les années 1960 (+1,6 °C pour les minimales et +2,2 °C pour les maximales). En haute montagne, la hausse de la température moyenne annuelle est plus significative avec des anomalies positives supérieures ou égales à 2 °C. En montagne, comme en plaine, le réchauffement est plus marqué en été et plus modéré en hiver et en automne. La hausse de la température se traduit aussi par une évolution annuelle et saisonnière des phénomènes météorologiques :

□ diminution du nombre de jours moyen de gel : à 1500 m d’altitude, le nombre de jours de gel dans les vallées sud-alpines était de l’ordre de 150 jours par an dans les années 1960, un peu moins de 130 jours actuellement. En haute altitude, le recul du gel est plus net : à Saint-Véran, à 2040 m d’altitude (commune la plus haute d’Europe), -40 jours de gel en moyenne sont constatés depuis 1960 ;

□ multiplication du nombre de jours anormalement chauds et vagues de chaleur : le 28 juin 2019, la température a atteint 44,3 °C à Vinon-sur-Verdon et 38,4 °C à Embrun ;

□ hausse significative du nombre de jours où la température dépasse 30 °C en vallée : au début des années 1960, la moyenne annuelle de jours où la température maximale dépassait ce seuil à Embrun était inférieure à 10 jours, alors qu’à partir des années 2000, les 20 jours, voire les 30 jours, sont dépassés (année record en 2003 avec 53 jours) ;

□ augmentation de nuits tropicales (Château-Arnoux- Saint-Auban, par exemple).

Vers une évolution du régime des précipitations

Depuis 1959, l’évolution des précipitations dans les Alpes du Sud n’est pas spatialement homogène et les cumuls annuels sont surtout caractérisés par leur variabilité interannuelle. Globalement, les cumuls moyens annuels des précipitations stagnent ou baissent légèrement comme à Ceillac (Hautes-Alpes) ou Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), mais les tendances saisonnières peuvent différer : légère augmentation des pluies estivales à Ceillac, par exemple, mais baisse dans les Préalpes du Sud. Il est ainsi difficile de généraliser les tendances observées à l’ensemble des territoires montagnards, notamment entre les Préalpes du Sud et les hautes vallées alpines, et même entre deux vallées sud-alpines voisines.

Dans la région, les épisodes méditerranéens peuvent se déclencher en l’absence de relief et dans l’arrière-pays selon les conditions météorologiques, mais ils sont particulièrement intenses quand le littoral est bordé par une barrière montagneuse : le 2 octobre 2020, lors de la tempête Alex, le cumul de précipitations en 24 heures a dépassé 500 mm à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) et même plus de 600 mm sur les hauts versants. Les Alpes du Sud plus intérieures peuvent aussi subir des événements pluvieux majeurs : le 13 juin 1957, plus de 200 mm de pluie se sont ajoutés aux cumuls des jours précédents dans la vallée du Guil provoquant des inondations catastrophiques (des crues plus récentes ont également provoqué des dégâts dans le Queyras), le 1er décembre 2023 à Risoul... Il est encore difficile d’anticiper les évolutions des précipitations extrêmes dans les Alpes du Sud, mais leur augmentation en fréquence et en intensité est probable à l’avenir.

La quantité d’eau équivalente du manteau neigeux au 1er mai dans les Alpes du Sud a aussi évolué : encore élevée au début des années 1980, elle a nettement tendance à diminuer depuis. En moyenne, la réduction est de l’ordre de 20 % par décennie. Cela s’explique par la diminution de la part neigeuse dans les précipitations en hiver et au printemps, et par une fonte plus précoce qui se traduit par un décalage des régimes hydrologiques vers le début du printemps et une saison d’étiage estivale plus longue.

En moyenne altitude (entre 1000 et 2000 m d’altitude), une diminution d’environ 20 cm de l’épaisseur moyenne de la couche neigeuse et d’un peu moins de 50 cm de la hauteur maximale de neige est constatée. Pour la durée de neige au sol, la perte est de 35 jours, soit plus d’un mois. Au-dessus de 2000 m d’altitude, l’impact est un peu moins sensible, avec 15 cm de perte en épaisseur moyenne et 45 cm en hauteur maximale, ce qui reste significatif. La durée de neige au sol a perdu 5 jours en haute altitude.

Quelle évolution du climat dans les Alpes du Sud à l'avenir ?

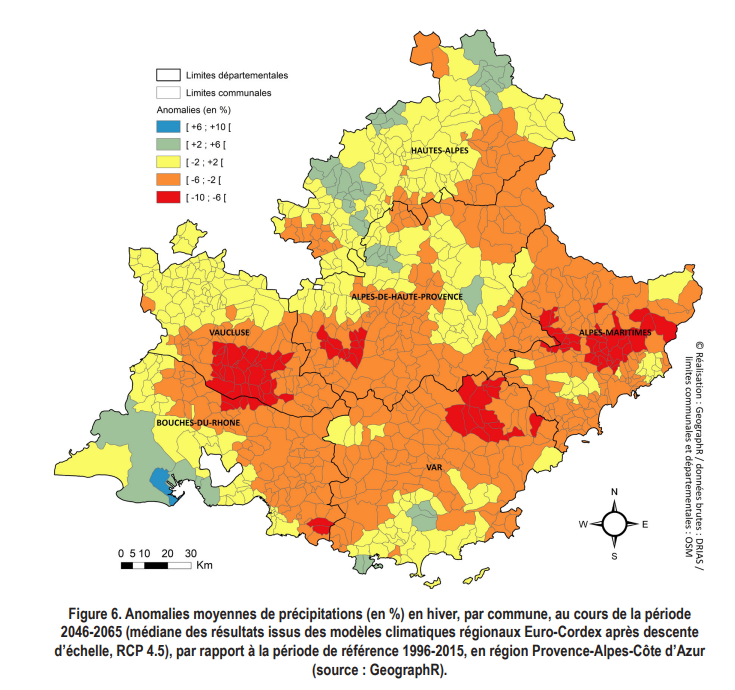

Ces trois prochaines décennies, les trajectoires climatiques mettent en évidence une augmentation de la température et une stabilité des cumuls annuels de précipitations. En cas de scénario pessimiste, en 2050, la hausse de la température dépasserait 2 °C par rapport à la période de référence 1976-2005. La remontée altitudinale des isothermes serait importante : en hiver, par exemple, la limite pluie-neige remonterait d’environ 500 m, ce qui compromettrait l’avenir du ski en dessous de 1800 m, voire 2000 m, d’altitude. Les précipitations continueront à être rythmées par la variabilité interannuelle du climat et l’évolution progressive des régimes pluviométriques saisonniers (Figure 6). Globalement, les précipitations hivernales auront probablement tendance à stagner ou légèrement augmenter (plus sous forme de pluie en basse et moyenne altitude), contrairement aux précipitations estivales qui diminueraient surtout en cas de scénario pessimiste.

En été, l'extrême chaud de la température maximale gagnerait 1,8 à 2,5 °C. Dans les vallées alpines, les records de température maximale flirteraient avec les 33 °C à Saint-Véran. Dans l’Embrunais, les 40 °C seraient dépassés au bord du lac de Serre-Ponçon.

De manière générale, au printemps, la date de reprise de la végétation serait partout plus précoce (phénologie des plantes modifiée), comme la date de la dernière gelée (attention toutefois au gel tardif). Et le risque incendie (notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence : plus de combustible [dépérissement d’arbres], de chaleur et de sécheresse) augmenterait. Dans ce contexte de réchauffement, les glaciers des Alpes du Sud sont appelés à disparaître en dessous de 3500 m d’altitude et la fonte du pergélisol se poursuivra. Les avalanches se déclencheront en plus haute altitude qu’aujourd’hui, mais seront potentiellement plus destructrices (occurrence d'avalanche de neige lourde en hausse) ; les glissements de terrain seront favorisés par les pluies intenses et la chute de blocs par la fonte du pergélisol… Sans attendre le futur, le changement climatique en montagne a d’ores et déjà des impacts sur la biodiversité, l’agriculture, les forêts, les ressources en eau, les glaciers, l’enneigement, le tourisme, la santé, les infrastructures…

Sommaire du cahier