- 4.21. Quelles sont les principales évolutions climatiques en montagne ?

- 4.22. Quels enjeux et perspectives pour les stations de sports d'hiver en tension ?

- 4.23. Evolution des pratiques de l'alpinisme et de la randonnée

- 4.24. Quel devenir des activités aquatiques en montagne ?

Le changement climatique remet en question tout le modèle économique du tourisme dans les Préalpes et Alpes du Sud. L’or blanc qui a revitalisé les vallées alpines en évitant leur dépeuplement et en dynamisant leur économie est aujourd’hui mis à mal dans des stations de ski situées en moyenne altitude qui souffrent déjà du manque de neige, malgré l’apport de la neige de culture. La préservation et la gestion des ressources naturelles (eau, forêt, biodiversité) et des agrosystèmes sont aussi en question ce qui rend plus incertain le tourisme à l’avenir, même si nos territoires de montagne ont des atouts pour réussir leurs transitions.

4.21. Quelles sont les principales évolutions climatiques en montagne ?

Pour mieux appréhender l’ampleur du changement climatique dans les Alpes du Sud, une sélection d’indicateurs précise les principales évolutions. Pour en savoir plus, se référer au cahier thématique du GREC-SUD intitulé Impacts du changement climatique et transition(s) dans les Alpes du Sud.

Des températures déjà plus douces

La tendance à la hausse de la température est nette dans les Alpes du Sud : à Embrun, par exemple, la température moyenne annuelle a augmenté de près de 1,9 °C depuis les années 1960 (+1,6 °C pour les minimales et +2,2 °C pour les maximales). En haute montagne, la hausse de la température moyenne annuelle est plus significative avec des anomalies positives supérieures ou égales à 2 °C. En montagne, comme en plaine, le réchauffement est plus marqué en été et plus modéré en hiver et en automne. La hausse de la température se traduit aussi par une évolution annuelle et saisonnière des phénomènes météorologiques :

□ diminution du nombre de jours moyen de gel : à 1500 m d’altitude, le nombre de jours de gel dans les vallées sud-alpines était de l’ordre de 150 jours par an dans les années 1960, un peu moins de 130 jours actuellement. En haute altitude, le recul du gel est plus net : à Saint-Véran, à 2040 m d’altitude (commune la plus haute d’Europe), -40 jours de gel en moyenne sont constatés depuis 1960 ;

□ multiplication du nombre de jours anormalement chauds et vagues de chaleur : le 28 juin 2019, la température a atteint 44,3 °C à Vinon-sur-Verdon et 38,4 °C à Embrun ;

□ hausse significative du nombre de jours où la température dépasse 30 °C en vallée : au début des années 1960, la moyenne annuelle de jours où la température maximale dépassait ce seuil à Embrun était inférieure à 10 jours, alors qu’à partir des années 2000, les 20 jours, voire les 30 jours, sont dépassés (année record en 2003 avec 53 jours) ;

□ augmentation de nuits tropicales (Château-Arnoux- Saint-Auban, par exemple).

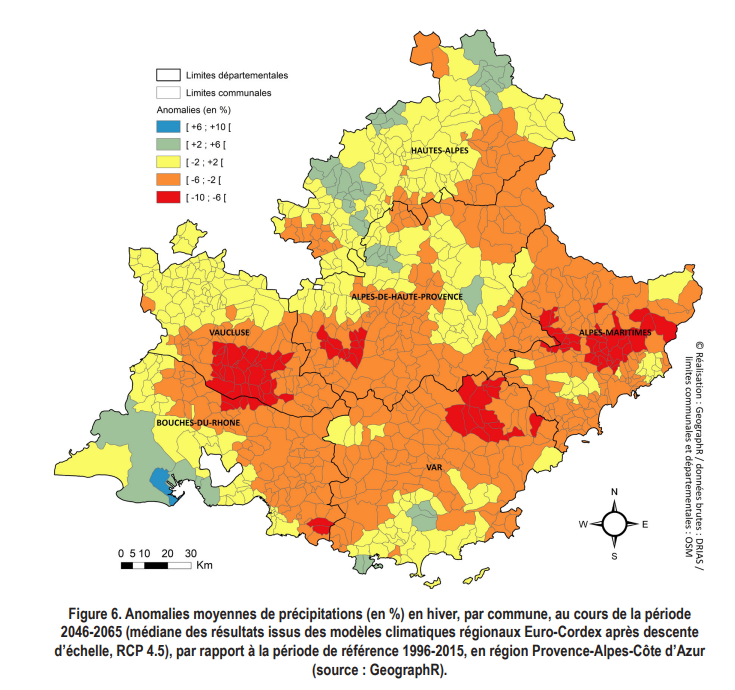

Vers une évolution du régime des précipitations

Depuis 1959, l’évolution des précipitations dans les Alpes du Sud n’est pas spatialement homogène et les cumuls annuels sont surtout caractérisés par leur variabilité interannuelle. Globalement, les cumuls moyens annuels des précipitations stagnent ou baissent légèrement comme à Ceillac (Hautes-Alpes) ou Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), mais les tendances saisonnières peuvent différer : légère augmentation des pluies estivales à Ceillac, par exemple, mais baisse dans les Préalpes du Sud. Il est ainsi difficile de généraliser les tendances observées à l’ensemble des territoires montagnards, notamment entre les Préalpes du Sud et les hautes vallées alpines, et même entre deux vallées sud-alpines voisines.

Dans la région, les épisodes méditerranéens peuvent se déclencher en l’absence de relief et dans l’arrière-pays selon les conditions météorologiques, mais ils sont particulièrement intenses quand le littoral est bordé par une barrière montagneuse : le 2 octobre 2020, lors de la tempête Alex, le cumul de précipitations en 24 heures a dépassé 500 mm à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) et même plus de 600 mm sur les hauts versants. Les Alpes du Sud plus intérieures peuvent aussi subir des événements pluvieux majeurs : le 13 juin 1957, plus de 200 mm de pluie se sont ajoutés aux cumuls des jours précédents dans la vallée du Guil provoquant des inondations catastrophiques (des crues plus récentes ont également provoqué des dégâts dans le Queyras), le 1er décembre 2023 à Risoul... Il est encore difficile d’anticiper les évolutions des précipitations extrêmes dans les Alpes du Sud, mais leur augmentation en fréquence et en intensité est probable à l’avenir.

La quantité d’eau équivalente du manteau neigeux au 1er mai dans les Alpes du Sud a aussi évolué : encore élevée au début des années 1980, elle a nettement tendance à diminuer depuis. En moyenne, la réduction est de l’ordre de 20 % par décennie. Cela s’explique par la diminution de la part neigeuse dans les précipitations en hiver et au printemps, et par une fonte plus précoce qui se traduit par un décalage des régimes hydrologiques vers le début du printemps et une saison d’étiage estivale plus longue.

En moyenne altitude (entre 1000 et 2000 m d’altitude), une diminution d’environ 20 cm de l’épaisseur moyenne de la couche neigeuse et d’un peu moins de 50 cm de la hauteur maximale de neige est constatée. Pour la durée de neige au sol, la perte est de 35 jours, soit plus d’un mois. Au-dessus de 2000 m d’altitude, l’impact est un peu moins sensible, avec 15 cm de perte en épaisseur moyenne et 45 cm en hauteur maximale, ce qui reste significatif. La durée de neige au sol a perdu 5 jours en haute altitude.

Quelle évolution du climat dans les Alpes du Sud à l'avenir ?

Ces trois prochaines décennies, les trajectoires climatiques mettent en évidence une augmentation de la température et une stabilité des cumuls annuels de précipitations. En cas de scénario pessimiste, en 2050, la hausse de la température dépasserait 2 °C par rapport à la période de référence 1976-2005. La remontée altitudinale des isothermes serait importante : en hiver, par exemple, la limite pluie-neige remonterait d’environ 500 m, ce qui compromettrait l’avenir du ski en dessous de 1800 m, voire 2000 m, d’altitude. Les précipitations continueront à être rythmées par la variabilité interannuelle du climat et l’évolution progressive des régimes pluviométriques saisonniers (Figure 6). Globalement, les précipitations hivernales auront probablement tendance à stagner ou légèrement augmenter (plus sous forme de pluie en basse et moyenne altitude), contrairement aux précipitations estivales qui diminueraient surtout en cas de scénario pessimiste.

En été, l'extrême chaud de la température maximale gagnerait 1,8 à 2,5 °C. Dans les vallées alpines, les records de température maximale flirteraient avec les 33 °C à Saint-Véran. Dans l’Embrunais, les 40 °C seraient dépassés au bord du lac de Serre-Ponçon.

De manière générale, au printemps, la date de reprise de la végétation serait partout plus précoce (phénologie des plantes modifiée), comme la date de la dernière gelée (attention toutefois au gel tardif). Et le risque incendie (notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence : plus de combustible [dépérissement d’arbres], de chaleur et de sécheresse) augmenterait. Dans ce contexte de réchauffement, les glaciers des Alpes du Sud sont appelés à disparaître en dessous de 3500 m d’altitude et la fonte du pergélisol se poursuivra. Les avalanches se déclencheront en plus haute altitude qu’aujourd’hui, mais seront potentiellement plus destructrices (occurrence d'avalanche de neige lourde en hausse) ; les glissements de terrain seront favorisés par les pluies intenses et la chute de blocs par la fonte du pergélisol… Sans attendre le futur, le changement climatique en montagne a d’ores et déjà des impacts sur la biodiversité, l’agriculture, les forêts, les ressources en eau, les glaciers, l’enneigement, le tourisme, la santé, les infrastructures…

4.22. Quels enjeux et perspectives pour les stations de sports d'hiver en tension ?

La montagne touristique, structurée depuis plus d’un siècle par l’économie des sports d’hiver et l’activité des domaines skiables, activité météo-sensible par excellence, subit fortement les impacts du changement climatique. Parallèlement, la demande et l’évolution des attentes des touristes, sachant que moins de 10 % des Français partent en vacances au ski, constituent un facteur important de transformation des pratiques de loisirs et de tourisme : réduction du temps passé sur les skis, demandes d’activités neige hors ski ou de découverte du patrimoine culturel et/ou environnemental sont autant de tendances à prendre en compte dans l’offre proposée. La dynamique de l’hébergement touristique ou résidentiel représente un autre levier important de renouvellement des stations de montagne. Inadaptation des logements à l’évolution de la demande et au enjeux de transition énergétique, difficulté d’accès pour les locaux et les saisonniers ou encore processus de migrations d’agrément (lieux touristiques attirant de nouveaux habitants) sont autant de défis pour les territoires touristiques, inscrits dans un contexte politicoadministratif renouvelé, avec l’affirmation des communautés de communes ou l’émergence de nouveaux objectifs de sobriété dans la planification, à l’image du zéro artificialisation nette (ZAN)

Dans ce contexte en tension, les stations, plus ou moins ancrées dans leur territoire support, ont engagé des stratégies d’adaptation, dès les années 1990, d’abord de manière progressive, ponctuelle, puis plus systématiquement, avec de possibles soutiens publics à partir des années 2000. L'analyse de ces stratégies d’adaptation au changement climatique dans le massif alpin invite à questionner les processus de gouvernance des territoires touristiques de montagne, et ce à plusieurs niveaux. La décision et la mise en œuvre de la production de neige de culture relèvent ainsi essentiellement du gestionnaire du domaine skiable. En pratique, les opérateurs, gestionnaires de remontées mécaniques, ont développé le travail de la neige et la production de neige artificielle pour garantir l’exploitation des domaines skiables, notamment aux moments clefs de la saison. Dans le cadre du contrat « Stations demain » porté par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (2016-2020), 75 % des subventions régionales et 56 % des opérations réalisées s’inscrivent dans cette logique de soutien au domaine skiable. Le modèle de développement est, au final, encore peu remis en cause, même si la prise de conscience progresse.

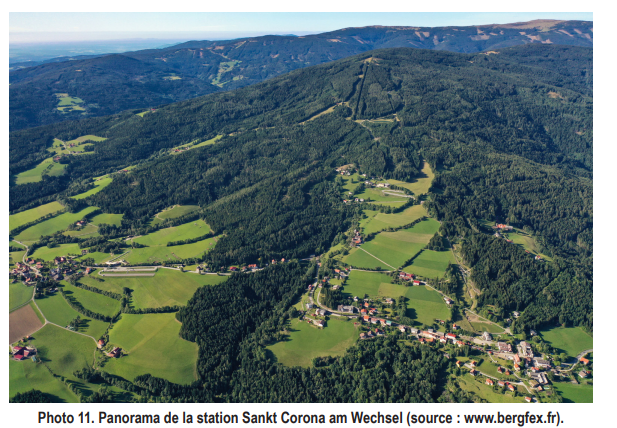

Rares sont les exemples de réduction ou d’arrêt de l'exploitation, tels Métabief dans le Jura et Sankt Corona am Wechsel (Photo 11) en Autriche. Cette dernière, localisée en Basse-Autriche, à une heure de route de Vienne, s’est engagée, ces dernières années, dans une transition touristique. Avec un domaine skiable situé à 1000 m d’altitude, la station a été directement confrontée au changement climatique et ses impacts en termes d’enneigement. Aussi, dès 2013, une partie du parc de remontées mécaniques a été démantelée, avec un investissement fort dans le tourisme d’été. Plusieurs étapes ont été franchies, avec des aménagements pour le VTT et le vélo, mais également un travail sur l’attractivité pour la clientèle, notamment locale, et sa satisfaction.

La mise en place de la diversification touristique suppose quant à elle de mobiliser un écosystème d’acteurs variés (acteurs touristiques mais également acteurs de la culture, de l’environnement…) et localisés dans un territoire plus vaste que la station, dépassant les limites communales et intercommunales. Ceci passe par l’élaboration d’une gouvernance territoriale ad hoc, à l’échelle de la destination, qui permet d’animer le territoire dans la durée et de réaliser les actions prévues, en leur donnant tout leur sens dans le projet de territoire et de son évolution. Dans cette perspective, depuis 2007, l’État et les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes accompagnent les stratégies de diversification et de transition des territoires de montagne dans le cadre du programme « Espaces valléens » (51 % des actions touristiques programmées sur la période 2014-2020 relèvent de la diversification). La 3ème génération de ces territoires de projets (2021- 2027) vise ainsi à soutenir l'adaptation au changement climatique, accélérer la diversification et favoriser la cohésion territoriale

Cette question de la cohésion territoriale et de l’échelle de mise en œuvre de la transition des territoires touristiques est également présente dans la nouvelle génération des contrats stations lancée en 2022 par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (« Contrats Stations 2030 : un cap d’avance »). Celle-ci invite à un élargissement du périmètre de gestion et d’intervention (la destination touristique, la dynamique valléenne) et des acteurs associés au projet (gouvernance locale élargie, impliquant les habitants).

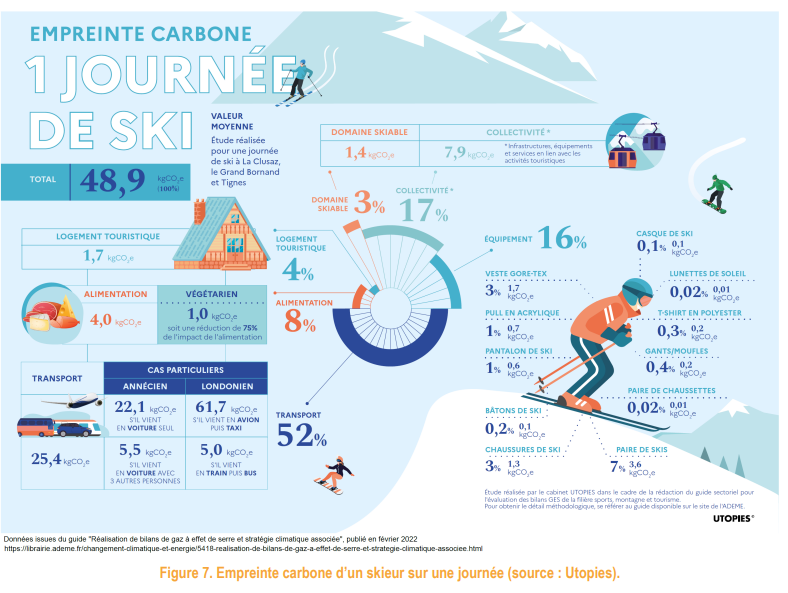

Élargir l’échelle spatiale et le périmètre des acteurs impliqués dans le projet paraît plus largement nécessaire pour relever le défi de la transition énergétique des stations de montagne, les trois postes principaux d’émissions de gaz à effet de serre, en 2022, étant les transports (66 %), le logement et l’alimentation.

Au-delà des dispositifs et de leur implémentation, c’est bien la vision future du territoire qui est en jeu : comment concevoir un projet touristique territorialisé dans un contexte de changement climatique ? Quelle démarche prospective à l’échelle du territoire ? Quelles cohérences entre les différentes stratégies d’adaptation au changement climatique : peut-on à la fois développer de la production de neige de culture et afficher la transition ? Quelles temporalités pour penser l’articulation des différentes stratégies portées par divers acteurs ? Penser la transition dans un territoire appelle l’élaboration d’une gouvernance spécifique.

Info +

Une étude récente a estimé l’empreinte carbone d’un skieur sur une journée : 48,9 kg eqCO2 (équivalent à 250 km en voiture). Ce chiffre inclut les déplacements jusqu’à la station et sur place, le chauffage des logements et de l’eau sanitaire, la multiplication des lieux de détente (piscine, sauna…), le travail des engins de damage…

4.23. Evolution des pratiques de l'alpinisme et de la randonnée

Le changement climatique agit comme un révélateur et un accélérateur de l’évolution de l’alpinisme depuis les années 1990. Il accentue les processus géomorphologiques et glaciologiques qui changent les caractéristiques des itinéraires, les rend plus dangereux et/ou plus difficiles techniquement ou sans intérêt d’un point de vue esthétique et technique pour un alpiniste. En conséquence, les périodes de bonnes conditions pour la pratique se décalent vers le printemps et l’automne. En été, les conditions sont plus aléatoires, notamment en raison des périodes caniculaires plus précoces, nombreuses et intenses. Il en résulte notamment un besoin d’investissement accru dans la pratique afin d’identifier les périodes et les itinéraires offrant de bonnes conditions. Les courses en neige, soit une bonne partie des itinéraires classiques d’ascension des sommets connus et très fréquentés du massif des Écrins comme les Agneaux (3664 m), la traversée du Dôme de Monêtier (3479 m) et le Dôme de neige des Écrins (4015 m), sont parmi les itinéraires les plus touchés, avec des mauvaises conditions de plus en plus tôt dans la saison (Photo 12). La détérioration des conditions affecte principalement les alpinistes débutants ou occasionnels et l’entrée dans la pratique. Elle pousse également une part des guides de haute montagne à diversifier leur activité en périphérie des massifs de montagne avec le canyoning, l’escalade, la via ferrata ou le VTT. En France, 56 % des guides estiment que le changement climatique entraîne une diminution de leur activité économique.

Cette situation conjuguée à de nombreux changements sociétaux provoque une baisse de la fréquentation de la haute montagne par les alpinistes, et, par conséquent, des refuges qui en dépendent. Par exemple, le nombre de nuitées dans les refuges des Écrins et du glacier Blanc a diminué de 50 % depuis 1980. Des pistes de refondation culturelle et sportive de l’alpinisme peuvent toutefois se lire dans l’émergence de pratiques amateurs et professionnelles renouvelées, et de programmes comme les « itinérances en alpinisme » ou « villages d’alpinistes » portés de 2019 à 2022 par le Parc national des Écrins.

La randonnée répond quant à elle à une forte demande sociale d’accès à la nature avec un large éventail de pratiques plus ou moins sportives. Le nombre de pratiquants a doublé entre 2010 et 2023. Cette forte augmentation concerne particulièrement la montagne qui propose des destinations recherchées pour leur fraîcheur, comme les lacs rendus baignables grâce à la hausse de la température jusqu’à plus de 2000 m d’altitude. Pour autant, la pratique de la randonnée est pénalisée par le risque croissant d’inconfort thermique inhérent aux canicules, et les risques d’incendie liés aux sécheresses récurrentes menacent l’accès aux espaces forestiers. Dans le même temps, l’approvisionnement en eau des refuges est soumis à de fortes tensions et incertitudes. Comme l’alpinisme, la randonnée est affectée par une instabilité météorologique fréquente et une altération généralisée des paysages montagnards : glaciers disparus, lacs et torrents asséchés et forêts décimées bousculent un imaginaire fondé sur l’abondance des neiges éternelles, de l’eau et de la végétation.

Face à ces profonds changements, les solutions envisageables relèvent en priorité de la transmission d’une culture du plein air et d’une « intelligence climatique » via des démarches d’information et de formation du public, y compris à des fins de prévention des risques. À l’échelle des territoires, il s’agit d’accompagner le passage d’un « régime d’attractivité à un régime d’habitabilité », qui implique de traiter un ensemble de questions environnementales, culturelles et sociales, y compris, si nécessaire, en termes de régulation des fréquentations. Il semble aussi indispensable de renforcer les dispositifs d’observation des pratiques et des métiers sur le terrain, comme les « Refuges sentinelles ».

Zoom 3. La prise en compte du tourisme dans les stratégies territoriales pour la prévention des risques en montagne

Les territoires de montagne, particulièrement touchés par les aléas naturels et leur évolution en lien avec le changement climatique, ont depuis peu la possibilité de mettre en place une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM), leur permettant une gestion préventive des risques « sur mesure », en adéquation avec les enjeux socio-économiques locaux. Dans une démarche multipartenariale, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou tout autre groupement de collectivités sont en mesure de répondre aux appels à projets STePRiM lancés par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (2017, 2019, 2023), donnant accès à des financements dédiés. Si ces appels à projets pointent bien du doigt la modification des aléas liée au changement climatique, ils abordent peu les enjeux autour du tourisme. Toutefois, dans leur application concrète, les STePRiM intègrent bien la thématique touristique, mais dans une mesure qui peut varier en fonction de l’importance de l’activité touristique, des risques présents, des phénomènes marquants et de la frilosité des acteurs locaux. Ainsi, leSTePRiM de la CARF (Communauté d'agglomération de la Riviera Française), territoire marqué par la tempête Alex, prévoit des actions très précises en matière de culture du risque en développant une signalétique intégrant des images d’archives, des témoignages et des données chiffrées, en créant des sentiers d’interprétation sur les risques naturels ou encore en proposant un escape game dédié aux risques. Ces actions sont bien identifiables et montrent aux touristes ce qu’engendrent les aléas naturels sur leur lieu de séjour. En revanche, le projet de STePRiM du Briançonnais apparaît plus frileux. Certes, il présente les multiples problématiques du tourisme face aux risques et les prend en compte dans ses actions en enrichissant des bases de données géographiques (aléas, unités touristiques nouvelles, hôtels, flux, etc.), mais à des fins de gestion de l’urgence (coupure de route, optimisation de l’alerte et de la gestion de crise) et de prévention structurelle (travaux de protection de l’urbanisation). Le volet sur le développement de la conscience des risques naturels se montre bien plus flou. En effet, le territoire est conscient que cela est nécessaire, mais son engagement nuancé est discutable : « il est nécessaire de transmettre certains messages par rapport aux risques naturels en montagne. Néanmoins, il est très important d’adapter le discours à communiquer sans rendre l’information anxiogène »

4.24. Quel devenir des activités aquatiques en montagne ?

Les activités aquatiques, qu’elles se pratiquent sur ou dans l’eau, constituent une ressource touristique importante pour les destinations estivales. Si le changement climatique provoque, comme le suggèrent les récentes études de fréquentation touristique publiées par Atout France, l'Agence de développement touristique de la France, et ADN tourisme ( atout france ), une réorganisation spatio-temporelle du tourisme avec des flux estivaux vers la montagne et des flux hivernaux vers la mer, elles deviendraient un atout encore plus stratégique pour les territoires montagnards. Les travaux sur l’adaptation du tourisme de montagne portant sur les activités aquatiques sont moins nombreux que sur l’alpinisme ou les sports d’hiver, mais ils suggèrent que le changement climatique représenterait une opportunité pour certaines destinations alpines, en particulier lacustres (cf. §3.3).

Les activités aquatiques qui se déploient dans les Alpes du sud (sports d’eaux vives, sports nautiques sur les grands lacs de retenue, baignade dans les gorges et les lacs) ne sont pas nouvelles : elles s’inscrivent dans le renouvellement des pratiques sportives à l’œuvre depuis les années 1970 et dans le développement des sports de nature à partir des années 2000. Le changement climatique tend à les rendre plus attractives, au même titre que les espaces qui en sont le support, car ces derniers constituent des îlots de fraîcheur précieux dans un contexte d’augmentation des températures et de multiplication des canicules. Mais, dans le même temps, les espaces aquatiques se trouvent soumis à de nombreux changements comme la baisse des apports en eau et la réduction des débits, qui peuvent aller jusqu’à l’assèchement complet (assecs) de certains cours d’eau. Sur le territoire régional, les prévisions relatives à la ressource en eau restent très incertaines, mais s’accordent sur l’augmentation de l’intensité et de la durée de la sécheresse estivale. Ces phénomènes mettent en péril les espèces aquatiques, mais également les pratiques récréatives, comme l’a montré la sécheresse de l’été 2022 durant lequel le niveau du lac de Serre-Ponçon est resté plus de 20 m en-deçà de sa cote optimale, contrariant la mise à l’eau des embarcations. Les lacs de retenue à vocations multiples sont en effet particulièrement vulnérables au changement climatique (Photo 13), du fait de la concomitance en été de l’étiage et de la période de plus forts prélèvements (irrigation à l’aval dans le cas de Serre-Ponçon). Au cours de l'été 2022, dans les gorges du Verdon, la baisse drastique des débits a fortement limité la pratique des sports d’eaux vives (rafting, canyoning…) qui a même été interdite localement, conduisant à un recul brutal de l’activité touristique. Les baisses de revenus occasionnées menacent l’équilibre économique du secteur. Les pratiques récréatives qui se maintiennent ont de lourdes conséquences écologiques en période de forte vulnérabilité des milieux et des espèces. C’est le cas des sports d’eaux vives, dans des milieux déjà fragilisés par la baisse des débits et l’augmentation de la température de l’eau, mais également de la très forte fréquentation de certains lacs d’altitude, comme le lac d’Allos au cœur du Parc national du Mercantour, où les gestionnaires tentent de limiter les nuisances associées à la pratique croissante du bivouac.

Le devenir des activités aquatiques sera conditionné par un délicat équilibre à trouver entre un environnement vulnérable aux changements climatiques et écologiques, des tensions entre usages de la ressource en eau et un besoin de fraîcheur accru.

Photo 13. Le bas niveau du lac de Serre-Ponçon en juillet 2022 après 10 mois de sécheresse marquée (© Lauren Mosdale).

Zoom 4. Le développement de l’agriculture de montagne pour favoriser l’attractivité touristique : l’exemple du Parc naturel régional du Verdon

Au cœur des massifs montagneux du Parc naturel régional du Verdon qui atteignent près de 2000 m d’altitude, l’activité pastorale se maintient avec 180 éleveurs, évoluant sur 83 000 ha, soit 43 % du territoire, dédiés au pâturage extensif. Les différentes pratiques d’élevage, particulièrement celles des ovins et caprins, contribuent à modeler les paysages qui représentent autant de points d’intérêt pour les touristes. L’évolution du milieu naturel tend à la fermeture des paysages, mais l’entretien des parcours et des prairies par le pâturage, la fauche et le débroussaillage permet de maintenir leur ouverture (Photo 14) en préservant la biodiversité locale, dont les espèces spécifiques, comme le Criquet hérisson. Cette ouverture facilite le déplacement des différentes espèces et leur installation, et renforce également l’attractivité touristique (points de vue, observation de la faune et flore, itinérances, découverte des terroirs…).

Les massifs du Parc préservés des plus fortes chaleurs sont d’autant plus plébiscités que les lacs du Verdon, supports de l’activité traditionnelle balnéaire et nautique, sont potentiellement exposés à des sécheresses à répétition renforcées par l’évolution à la baisse du manteau neigeux d’altitude. Ces espaces montagneux de repli potentiel de la fréquentation deviennent un enjeu de diversification des activités. Orientés principalement sur l’offre de randonnée, mais bientôt rattrapés par de nouvelles pratiques de mobilités plus ou moins douces, les flux touristiques en montagne s’intensifient au fil des années. Même si les paysages ouverts assurent une meilleure diffusion de ces flux, les situations de conflits d’usage sont en progression. Sur certaines zones, il devient nécessaire de renforcer la médiation et la sensibilisation des visiteurs pour les inciter à choisir des parcours à l’écart des troupeaux et éviter une pression de plus sur le pastoralisme.

À travers l’évolution du climat et des crises sociétales, les paysages de montagne sont aujourd’hui bousculés, mais ils peuvent devenir des lieux d’expérimentation et d’adaptation contribuant à renouveler la relation de l’homme à la nature dans une approche bénéfique y compris pour l’offre touristique du territoire.

Sommaire du cahier

- Introduction générale

- Le tourisme régional au coeur des enjeux actuels

- Le tourisme côtier face au changement climatique

- Le tourisme de montagne face au changement

- Le tourisme des territoires ruraux face au changement climatique

- L'attractivité touristique de nos villes dans un contexte de changement climatique

- Quelles pistes pour réinventer le tourisme ?

- Conclusion

- Contributeurs