Le changement climatique affecte d’ores et déjà le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où se concentrent environ 4 habitants sur 5 (forte urbanisation) et une majorité de touristes. Des indicateurs montrent combien l’évolution du climat est rapide et parfois irréversible. Pour aller plus loin, se référer au cahier thématique du GREC-SUD La mer et le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique.

L'évolution récente du climat sur le littoral régional

Sur le littoral régional, l’augmentation de la température annuelle moyenne est d’environ +1,8 °C depuis 1960. Cette augmentation n’est pas égale selon les saisons. L’été est la période où le réchauffement est le plus marqué. Cette évolution rapide de la température se traduit notamment par :

□ une accumulation de jours anormalement chauds toute l’année ;

□ une augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur, et plus généralement des événements climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, pluies intenses, inondations, feux extrêmes, gels tardifs…) ;

□ un renforcement des îlots de chaleur urbains et des zones de surchauffe, et un accroissement du nombre de nuits tropicales9 (multiplié par 5 à Nice en 60 ans), limitant le confort thermique des habitants et des touristes. En bord de mer, l’humidité de l’air limite la tolérance à la chaleur des êtres humains ;

□ un accès plus contraint aux ressources en eau

de surface et/ou souterraines (les cours d’eau subissent déjà des étiages prononcés à cause de l’évaporation et des prélèvements croissants) ;

□ une plus forte évapotranspiration des plantes ;

□ un assèchement des sols perturbant les végétaux, mais aussi tous les êtres vivants des sols ;

□ une évolution de la phénologie des végétaux (dépérissement d’espèces d’arbres par exemple) et des habitats naturels terrestres ;

□ une augmentation de la température de la mer10, en surface et en profondeur (dont canicules sous-marines), et de l’acidification de l’eau de mer principalement provoquée par l'absorption de dioxyde de carbone atmosphérique, altérant le bon fonctionnement des écosystèmes marins et favorisant la mortalité des gorgones, des herbiers de posidonie, du coralligène… ;

□ un dépérissement de forêts marines ;

□ un dépérissement d’espèces forestières ;

□ sous l’effet du rayonnement solaire et des fortes températures, maintien ou augmentation de la pollution à l’ozone11 sur le littoral et dans l’arrière-pays ;

□ l’introduction d’espèces invasives exotiques sur terre et en mer ;

□ la prolifération d’Ostreopsis et d’algues filamenteuses ;

□ l’augmentation des blooms de méduses ;

□ un besoin en climatisation plus important en été dans les logements, collectivités, commerces, entreprises, etc. engendrant une hausse significative des besoins énergétiques compensés partiellement par la baisse des besoins en chauffage en hiver.

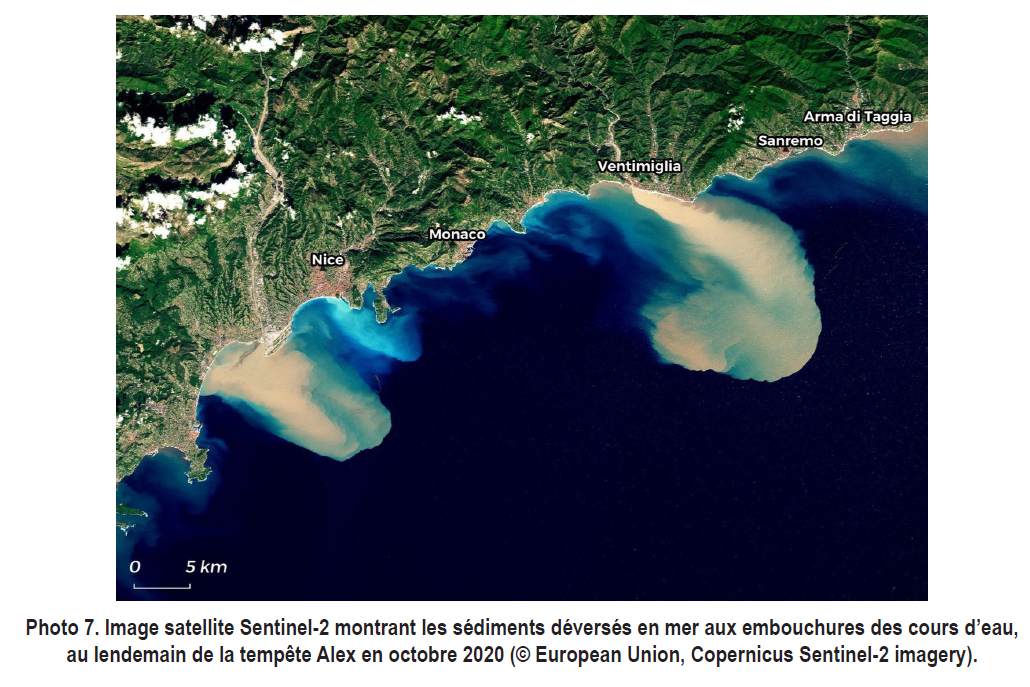

Depuis 1960, Météo-France enregistre une baisse des précipitations sur le littoral régional, surtout au printemps et en été (proche de -50 % au printemps et -60 % en été à Nice, -13 % sur les cumuls annuels), plus marquée dans les Alpes-Maritimes et le Var. Cette diminution des pluies s’accompagne depuis 50 ans d’une augmentation de l’intensité (+22 %) et de la fréquence des épisodes méditerranéens (doublement des évènements dépassant un seuil de 200 mm de pluie par jour, soit 200 litres par m²). La tempête Alex en octobre 2020 (Photo 7) en est une illustration. Les surfaces touchées sont également en hausse (sols artificialisés, construction

en zones inondables…) et la probabilité de crue centennale a doublé. L’augmentation de la température de la mer Méditerranée et de l’atmosphère (un air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau) favorise les conditions les plus extrêmes (pluies diluviennes). Vu des évolutions, les périodes de retour des épisodes méditerranéens sont à réviser pour éviter les sous-dimensionnements des aménagements et infrastructures. La variabilité naturelle du climat reste un marqueur du climat méditerranéen et côtier régional. Mais les années froides d’aujourd’hui sont, par exemple, plus chaudes que les années chaudes d’hier.

Le climat régional en 2050

À ce rythme, en moyenne, la température augmenterait encore d’environ 1,2 °C supplémentaire d’ici 2050 (+1,8 °C en été). D’après les projections climatiques régionalisées, ces seuils seraient dépassés (+2,5 °C en été par exemple ce qui aggraverait les îlots de chaleur urbains) si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière drastique avant 2030 (-55 % par rapport à 1990). Les températures extrêmes pourraient dépasser 39-40 °C sur le littoral d’ici 2050. Les cumuls annuels de précipitations sur le littoral resteraient relativement stables, avec une baisse probable des précipitations en été, partiellement compensée par une hausse des précipitations en automne et en hiver. Avec des étés plus longs, chauds et secs, des événements climatiques extrêmes plus fréquents et

intenses (dont tempêtes et cyclones méditerranéens), la salinisation de la ressource en eau due à l’élévation du niveau de la mer, tous les ingrédients seraient réunis pour mettre à mal la résilience des territoires littoraux (accès à l’eau, incendies…). Le risque sanitaire accentue la menace. En effet, les activités anthropiques et le changement climatique peuvent multiplier les risques infectieux. Après l’introduction du moustique tigre (via le transport international), la hausse de la température a favorisé son expansion, accéléré son cycle de développement et augmenté sa période d’activité au cours de l’année. Sa piqûre transmet potentiellement la dengue, le chikungunya et le zika. Le changement climatique favorise également le développement des tiques Ixodes ricinus et Hyalomma marginatum : déplacement des zones climatiques et modification du rythme de développement saisonnier des deux espèces, vectrices de la

maladie de Lyme, de l’encéphalite à tique et de la fièvre de Crimée-Congo. Le changement climatique a et aura une influence directe ou indirecte sur les activités socio-économiques, les infrastructures, l’habitat, le transport, les écosystèmes naturels, la vie et la santé des habitants, les ressources en eau…, et immanquablement le tourisme.

Sous l’effet de l’élévation du niveau de la mer, d’ici 2050, les plages de sable étroites, urbaines et très fréquentées sont les espaces littoraux les plus menacés de disparition. Une plage qui ne peut pas reculer (obstacle rocheux, falaise, route, voie ferrée, promenade artificialisée, mur…) est vouée à disparaître, même si des effets de pente12 peuvent partiellement la préserver un temps, dans certains cas. De manière générale, si la vitesse d’élévation du niveau de la mer est lente (réduction drastique des émissions de gaz à effet d’ici 2030 et neutralité carbone en 2050), et si, sous l’effet du changement climatique, les tempêtes se multiplient

(projection de sable à l’intérieur des terres), les plages de sable pourraient bénéficier de compensations et résister ces prochaines décennies, comme en Camargue ou le long du cordon littoral ouest (tombolo) de la presqu’île de Giens. En revanche, si la vitesse d’élévation de la mer est rapide, la compensation est beaucoup plus incertaine, voire nulle. D’ici 2050, la mer Méditerranée montera d'environ 25 cm par rapport à aujourd’hui. La majorité des plages seront préservées et accessibles aux touristes, même si leur surface diminuera sensiblement. Des disparitions de petites plages ou « plages de poche » (< 10 m de large et selon configuration physique), sans recul stratégique possible, seront constatées : leur impact sur l’accueil des touristes sera problématique, mais relativement limité. L’élévation du niveau de la mer ne s’arrêtera toutefois pas en 2050, même si la neutralité carbone est atteinte à l’échelle mondiale. En effet, le phénomène continuera de s’aggraver pendant encore des siècles, d'où l'intérêt de se projeter au-delà de 2050.

Sommaire du cahier

- Quelles sont les principales évolutions climatiques sur le littoral ?

- La relocalisation des biens, services et personnes en question

- La prise en compte du tourisme dans les PPRN : les exemples de Villeneuve-Loubet et Fréjus

- Quels enjeux de l'évolution de la saisonnalité du tourisme littoral ?

- Quatre scénarios pour le tourisme côtier régional