Dans un contexte de changement climatique, l’activité touristique en milieux urbains rend nécessaire la prise en compte des risques encourus par les visiteurs et de leur vulnérabilité, afin d’assurer leur protection et sécurité et de maintenir l’attractivité des villes de la région. Ces dernières sont confrontées à de fortes contraintes climatiques et environnementales, mais aussi de fortes dépendances vis-à-vis des territoires ruraux et montagnards.

Des îlots de chaleur urbains inquiétants

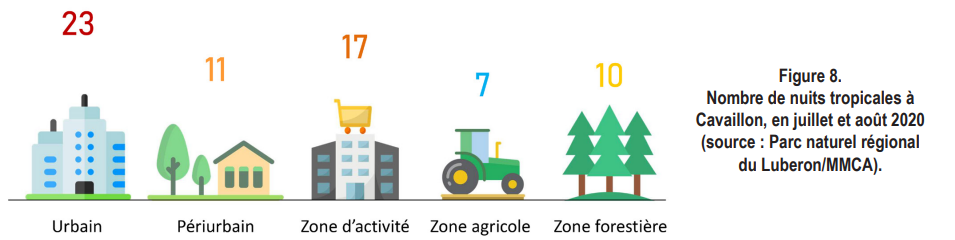

L’une des principales incidences du réchauffement climatique en milieu urbain est le renforcement des îlots de chaleur urbains (ICU) et des zones de surchauffe urbaine qui se traduisent par des écarts de température significatifs entre les zones denses artificialisées, périurbaines et rurales, surtout en fin de nuit. Ce phénomène est observé dans les villes de toute taille, avec des écarts thermiques de 3-4 °C et plus entre le cœur des pôles urbains et les secteurs périphériques. Un ICU présente des températures non homogènes, avec des zones de chaleur (principalement) et de relative fraîcheur, en fonction de l’environnement urbain et de sa configuration (densité des bâtiments, nature des sols, présence ou non de végétation, circulation ou stagnation de l’air…). En journée, sous l’effet du rayonnement solaire et de la chaleur ambiante, l’évapotranspiration des plantes et l’évaporation des surfaces en eau limitent la hausse de la température diurne, mais les matériaux de surface (routes, toits, façades…) stockent la chaleur avant de la restituer lentement la nuit. Les ICU renforcent l’inconfort thermique des habitants et des touristes, de jour comme de nuit, aggravent le risque de nuit tropicale surtout sur le littoral et en plaine (Figure 8), et peuvent provoquer des déshydratations, malaises ou hospitalisations, une surmortalité, et même altérer la santé mentale. L'exposition prolongée à la chaleur peut aussi causer un dysfonctionnement des organes. Les épisodes caniculaires de l’été 2022 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple, ont engendré une surmortalité de 19 %, soit 316 décès, majoritairement des personnes âgées très sensibles à la chaleur. Les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les populations précaires et les personnes porteuses de maladies chroniques sont également particulièrement sensibles aux fortes chaleurs répétées. D’ici 2050, avec la hausse de la température, hors villes au bord de la mer, les pics de chaleur pourraient atteindre 50 °C en cas de scénario pessimiste.

Une pollution de l’air en baisse, mais encore préoccupante

Dans notre région, malgré la baisse générale de la pollution de l’air, les villes restent exposées à un cocktail nocif de polluants atmosphériques (oxydes d’azote, particules fines en suspension, ozone troposphérique…) provenant surtout du secteur du transport, de l’industrie et du résidentiel. L’enjeu sanitaire est de taille car plus de 3 habitants sur 5 résident dans une zone où les concentrations dépassent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les PM2.5 (particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres) et que 4 habitants sur 5 vivent dans un secteur dépassant la valeur cible pour l’ozone (polluant secondaire). Les touristes qui séjournent dans notre région n’échappent pas à cette mauvaise qualité de l’air qui peut s’avérer ponctuelle ou permanente durant leur séjour. Pour l’ozone, le risque est particulièrement présent en été car le rayonnement solaire et les chaleurs sont intenses. En ville, les concentrations élevées d’oxydes d’azote avaient tendance à détruire l’ozone, mais la réduction de ce polluant dans l’air ambiant limite ce mécanisme. De plus, le changement climatique devrait contribuer au maintien de la pollution à l’ozone à l’avenir, du printemps à l’automne. Sur le court terme, l’exposition à une mauvaise qualité de l’air peut engendrer des problèmes respiratoires et des troubles cardiovasculaires. Les jeunes enfants et nourrissons, dont le système respiratoire est encore en développement, sont plus propices au développement de troubles ORL et bronchiques. Les touristes n’échappent pas à la mauvaise qualité de l’air.

Un risque infectieux en hausse

À l’instar des températures, le risque infectieux est en augmentation dans la région ce qui a un impact négatif sur l’attractivité du territoire. Les visiteurs de passage y sont particulièrement vulnérables, s’ils ne sont pas informés. Deux espèces de tiques Ixodes ricinus et Hyalomma marginatum présentent des risques dans notre région : la première est responsable de la transmission de la maladie de Lyme (cf. §2.1), ou borréliose de Lyme, pouvant provoquer des symptômes invalidants, et du virus de l’encéphalite à tique, et la seconde, porteuse du virus de la fièvre hémorragique de Crimée Congo, maladie pouvant entraîner rapidement la mort si elle n’est pas soignée à temps, a commencé à coloniser nos territoires (parcs urbains par exemple). Le moustique tigre, Aedes albopictus, vecteur des virus chikungunya, de la dengue et Zika, est quant à lui présent dans toute la région, à l'exception des zones de montagne, et actif de mai à octobre. Le réchauffement climatique pourrait faciliter son expansion latitudinale et altitudinale, accélérer son cycle de développement et augmenter sa période d’activité au cours de l’année. Depuis 2006, 9 foyers ou épisodes de transmission autochtones sont survenus dans la région : 7 de dengue et 2 de chikungunya. En 2019, pour la première fois en France, un foyer du virus tropical Zika a été confirmé par les autorités sanitaires, avec 3 cas autochtones identifiés à Hyères dans le Var à l’automne. Rappelons que le tourisme a une part importante dans la dissémination de ces maladies (100 cas de dengue importés dans la région en 2020).

Des aléas climatiques à surveiller

Certains aléas climatiques, comme les épisodes méditerranéens ou les incendies, menacent aussi les villes. L’augmentation potentielle de la fréquence et l’intensité des pluies intenses d’ici 2050, accentuée par l’artificialisation des sols (malgré l’objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050), fait peser sur les villes un risque d’inondations et/ou de ruissellement torrentiel des eaux potentiellement destructeur. Les villes littorales et de Provence sont régulièrement touchées, mais tous les pôles urbains de la région sont concernés. Une prévention accrue est recommandée pour limiter les risques, protéger les habitants et les touristes qui n’ont souvent pas les bons réflexes faute de sensibilisation suffisante, renforcer la solidité des infrastructures… Le développement des systèmes d’alerte est aussi indispensable pour protéger les personnes et faciliter l’intervention des services de secours.

Les villes de la région ne sont pas non plus à l’abri des incendies avec la construction de résidences (touristiques ou non), le développement d’activités, loisirs et services dans les espaces arborés ou forestiers. Avec la répétition des sécheresses et des vagues de chaleur, les conditions seront propices au déclenchement de feux, et même de feux extrêmes pouvant menacer des quartiers urbains aujourd’hui vulnérables.

Une forte dépendance des espaces urbains

Ces risques s’assortissent d’une forte dépendance des villes vis-à-vis des autres territoires. Sur la question de la ressource en eau, par exemple, elles sont très dépendantes des cours d’eau (Durance, Verdon, Vésubie…) qui prennent naissance dans les Alpes du Sud. La nappe phréatique de la Crau, alimentée par les pluies, mais surtout l’eau de la Durance via les canaux d’irrigation, fournit de l’eau potable à 270 000 habitants, réparties sur 15 communes, dont des villes comme Salon-de-Provence. L’eau potable de Marseille provient également de la Durance. En cas de sécheresses sévères, avec la demande croissante des usagers (dont les touristes), l’accès à l’eau pourra s’avérer difficile, voire temporairement impossible. La vulnérabilité est d’autant plus grande quand la ressource en eau est fragile et non sécurisée comme c’est le cas actuellement dans certaines petites communes du Var. Le changement climatique aggravera les problèmes de sécurisation de l’eau (tous usages) ces prochaines décennies, particulièrement en été, mais des pénuries seront possibles en toute saison en fonction de la quantité et de la qualité de la ressource en eau disponible et des modes de gestion de l’eau. La gouvernance et le partage de la ressource joueront un rôle majeur.