En 2014, Atout France publiait dans sa collection « Rendez-vous en ville », collection dédiée au tourisme urbain, un cahier dédié à la valorisation de la nature en ville comme vecteur de bien-être et d’innovation touristique. Celui-ci mettait en avant l’ensemble des services rendus par la nature, consacrant plusieurs chapitres aux attentes des clientèles et aux stratégies à définir pour renouveler et dynamiser l’offre de la ville à découvrir sous l’angle du tourisme. Cependant, le déploiement des solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN) ne s’adresse pas qu’aux touristes. Ces aménagements doivent également être conçus pour les résidents et les usagers du quotidien, premiers bénéficiaires des services rendus par la nature et gardiens de leur pérennité.

Des projets portent des enjeux de sécurité climatique

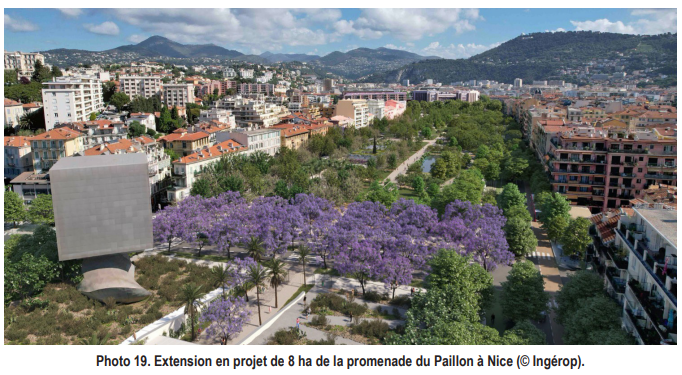

- la promenade du Paillon à Nice (parc urbain de 6

hectares installé sur dalle) et son extension de 8

hectares (Photo 19)

- la création d’un parc naturel urbain à Aix-en-Provence (ceinture verte reliant les parcs de la ville) en lien avec le travail réalisé sur la préservation de l’existant dans le cadre de la charte de l’arbre urbain de la ville,

- la création d’une coulée verte comestible à Avignon...

Pour ces projets et ceux d’envergure plus modeste, mais tout aussi précieux, comme l’aménagement de la plage du centre-ville à Saint-Chamas, la renaturation d’un boulevard urbain à Miramas, de la Cagne et du parc des Canebiers à Cagnes-sur-Mer, et des berges de l’Huveaune dans le parc de la Confluence à Auriol, ou encore la création du parc des Aygalades à Marseille, la rénovation du jardin Charles Gaou à Brignoles,

les enjeux sont multiples :

□la préservation ou la restauration d’écosystèmes urbains (désimperméabilisation des sols, végétalisation,alignements d’arbres…),

□ la réduction des effets du changement climatique

grâce aux services écosystémiques (captation du CO2, épuration de l’eau, régulation du climat, diminution de la température de l’air ambiant et des surfaces, pollinisation…),

□ les bénéfices pour la biodiversité (diversification et amélioration des effectifs des espèces…).

Les SafN, visant notamment à développer la présence du végétal dans les milieux anthropisés, offrent des avantages qui s’additionnent aux effets positifs engendrés par les aménagements urbains favorisant la circulation de l’air dans les villes, le choix de matériaux à faible inertie thermique…

La prise en compte des besoins du végétal et des conditions garantissant son développement doit être intégrée le plus en amont possible aux réflexions, en évitant toute maladaptation: choix de végétaux locaux adaptés aux conditions climatiques, aux contraintes du milieu urbanisé et à la disponibilité de la ressource en eau, qualité du sol et des fosses de plantations, gestion des pentes afin de favoriser un apport en eau naturel, entretien raisonné, réduction de la pollution lumineuse…

Les modalités de gestion doivent également être définies en amont, politique de végétalisation ne rimant pas forcément avec explosion des moyens d’entretien et d’arrosage grâce à la mise en place d’outils de gestion différenciée des espaces verts…

À ce titre, plusieurs outils développés en région et au niveau national sont à citer :

□ l’outil d’aide à la décision « Plus fraîche ma ville », développé par l’ADEME, permettant de tester des bouquets de solutions ;

□ les guides Plantons local et Aménager nos villes et villages avec l’eau et la nature, une opportunité face au changement climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ARBE, présentant des idées d’aménagements incluant l’eau et la nature, mais également des végétaux locaux adaptés au climat méditerranéen ou alpin, qui favorisent la biodiversité ;

□ la banque d’initiatives exemplaires mettant en avant des projets à toutes les échelles et sur tous les territoires ;

□ les outils développés dans le cadre des projets Life ARTISAN et Nature For City LIFE ;

□ le Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique…

Info+

La biodiversité offre des solutions « sans regret » et apporte des co-bénéfices : un platane dans une cour peut apporter un rafraîchissement d’au moins 3-4 °C ; un arbre mature évapore jusqu’à 450 litres d’eau par jour, soit l’équivalent du rafraîchissement produit par 5 climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour (source : Agence d'urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne).

Zoom 6. La stratégie touristique 2022-2030 d'Avignon

Pour répondre aux défis environnementaux, sociétaux et économiques, la Ville d’Avignon a élaboré une stratégie touristique 2022-2030, qui a mobilisé en amont professionnels du tourisme, institutions et citoyens. L’objectif de la concertation était d’établir un diagnostic local et d’engager une démarche prospective pour répondre aux enjeux de la transition touristique, en ouvrant de nouvelles perspectives.

La volonté partagée est d’améliorer « la qualité de l’accueil, l’hospitalité et l’éthique, les équipements et services, l’aménagement urbain et les mobilités », tout en réaffirmant les valeurs environnementales jusqu’ici insuffisantes, afin de tendre vers un tourisme plus responsable et durable. Pour mettre en œuvre cette stratégie, une série d’actions ont été définies (sélection d’actions ou sous-actions) :

□ inciter les professionnels du tourisme à davantage s’approvisionner en produits locaux,

□ déployer des infrastructures cyclables sécurisées,

□ sensibiliser les professionnels et touristes aux écogestes,

□ respecter une charte d’engagement éco-festival « zéro déchet plastique »,

□ fédérer un réseau de professionnels pour favoriser le partage d’expériences et mutualiser les bonnes pratiques en matière de tourisme durable,

□ diffuser aux habitants et touristes la cartographie des zones de surchauffe urbaine,

□ mise en place de procédures exceptionnelles d’attente et d’accueil pour protéger les visiteurs (contre les fortes chaleurs par exemple), en favorisant si possible les solutions fondées sur la nature : végétalisation, renaturation, ombrage, systèmes d’alerte…,

□ création d’une balade ludique permettant de découvrir la biodiversité dans les parcs et jardins de la ville…

Cette stratégie touristique, présentée par la maire lors du dernier Forum régional du tourisme en décembre 2023, a le mérite d’être engagée et d’aller dans le bon sens. D’ici 2030, pour atteindre les objectifs affichés, en adéquation avec les initiatives locales engagées (Plan local pour le climat, désimperméabilisation et renaturation des abords des remparts [Photo 20], atlas de la biodiversité du Grand Avignon…) et le SRADDET, la Ville d’Avignon a établi un calendrier à respecter. L’échéance 2030 n’étant qu’une étape pour tendre vers la neutralité carbone en 2050, il est nécessaire de consolider cette stratégie touristique à moyen et long termes et relever ses ambitions, en dépassant les logiques électorales et en travaillant sur son acceptabilité collective.