Les effets du changement climatique sur nos littoraux concernent en premier lieu l’intensité des risques naturels : l’élévation du niveau marin aggrave l’aléa de submersion marine et peut avoir des effets majeurs sur l’érosion côtière.

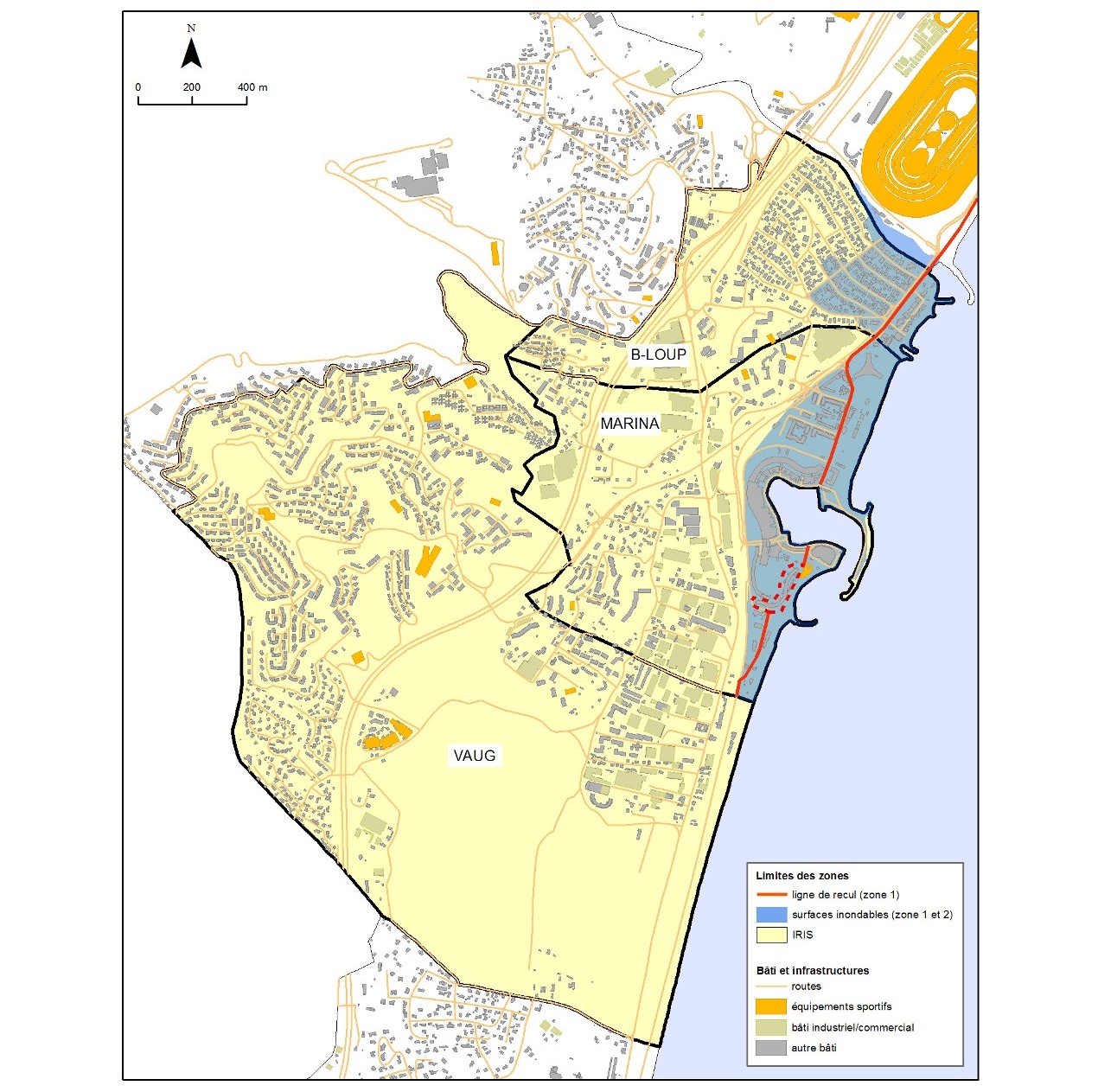

Les espaces littoraux illustrent également la situation paradoxale du souhait d’habiter un espace d’exception, sans y subir la dynamique naturelle du trait de côte, qui conduit à réclamer la mise en oeuvre de mécanismes de défense contre la mer. Toutefois, face à l’impact des ouvrages de défense sur les milieux naturels côtiers, l’idée d’une acceptation de la mouvance du trait de côte et d’une recomposition spatiale des territoires, par déplacement des enjeux menacés, se fraie un chemin depuis une trentaine d’années. Ces nouvelles stratégies conduisent à repenser l’aménagement du littoral en l’adaptant aux conséquences du changement climatique, en cessant d’urbaniser les zones les plus proches du rivage, donc les plus vulnérables, et en recherchant des solutions intermédiaires à long terme pour les zones déjà bâties qui deviendraient progressivement submersibles (Figure 12) ou vulnérables à l’érosion.

Dans cette optique, les politiques publiques doivent construire les modalités du choix entre la protection forte du trait de côte, se traduisant par une artificialisation importante et un entretien coûteux des ouvrages de protection, et/ou par la relocalisation des biens et des activités économiques (recul stratégique). Même si les risques en région Provence-Alpes- Côte d’Azur ne sont pas actuellement aussi visibles sur le terrain que dans d’autres régions littorales françaises (côte sableuse aquitaine, falaises de craie de la Manche), certaines collectivités publiques ont commencé à réfléchir à ces enjeux, notamment la ville d’Hyères qui a répondu en 2012 à l’appel à propositions du ministère de l’environnement sur les expérimentations de relocalisation, sans qu’un projet finalisé n’ait pu émerger des réflexions.

Des recherches pour éclairer les politiques publiques

Ces choix nécessaires sont aujourd’hui difficiles à démêler, dans un contexte foncier et économique particulièrement sensible. D’une part, les territoires littoraux sont très contraints : avec une pression de construction de logements trois fois plus élevée que la moyenne nationale (98 % du trait de côte des Alpes-Maritimes est déjà urbanisé), leur « capacité d’accueil » doit désormais prendre en compte les submersions marines (loi sur l’économie bleue, 2016). En outre, les espaces non construits sont souvent protégés ou contraints par d’autres risques naturels, comme les feux de forêts ou les inondations fluviales. Il ne sera pas possible de continuer à urbaniser sans limite ces territoires, ni de relocaliser n’importe où les bâtis vulnérables. D’autre part, les politiques publiques en la matière se heurtent à une réticence à anticiper les risques : le déni, les biais d’optimisme faussent souvent la perception. Il s’avère politiquement risqué de traiter cette problématique : des élus locaux n’ont pas été réélus après avoir abordé ces questions (Lacanau, Hyères). Pourtant, les résultats d’enquêtes menées à Hyères démontrent une maturité des habitants, prêts à accepter des solutions de relocalisation.

Des équipes de chercheurs issues d’universités méditerranéennes travaillent sur le sujet. Les programmes SOLTER-Liteau, VuLiGAM-PIRVE, CamAdapt-LITEAU, AlternaLiVE-Fondation de France ou Inegalitto-Fondation de France font émerger des pistes de solutions, en collaboration avec les acteurs de terrain (Conservatoire du littoral, DREAL, GIP Littoral Aquitain, comité de suivi de la stratégie nationale de gestion du trait de côte). Ces recherches montrent que le maintien ou le retour à l’état naturel ou peu anthropisé de la bande littorale la plus vulnérable constitue, dans bien des cas, le moyen le moins coûteux de garantir la sécurité des personnes, la protection et l’attractivité de l’arrière-pays. Mais les conséquences juridiques, économiques et humaines de cette adaptation sont complexes et les outils, qui empruntent au droit, à l’économie, à l’action foncière et à la psychologie, sont en construction.

Des pistes juridiques proposées par les chercheurs se sont déjà traduites dans une proposition de loi portant sur l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Elle prévoit d’intégrer le long terme dans les politiques d’adaptation au recul du trait de côte, notamment par un étalement du recul stratégique dans le temps, tout en maintenant des usages provisoires sur les zones vulnérables. Elle reconnaît aussi la contribution des écosystèmes côtiers à la protection du trait de côte. Ceux-ci sont qualifiés d’« essentiels à la mobilité du trait de côte et à la limitation de son recul » et doivent être protégés.

Questions de recherche pour l’avenir

D’autres pistes de solutions plus innovantes sont explorées par les chercheurs. Certaines visent à renforcer la protection des espaces naturels littoraux par l’introduction de nouvelles notions juridiques : création d’un statut juridique du « domaine public littoral » qualifiant les espaces qui seront progressivement repris par la mer ; reconnaissance de la notion de « risques inhérents aux espaces naturels ».

Des spécialistes militent aussi pour un renouvellement du regard sur la gestion adaptative du littoral au prisme de ses enjeux politiques et sociaux. Il s’agit tout d’abord d’envisager l’introduction de critères d’équité sociale dans les politiques de gestion du trait de côte : la spécificité de la propriété privée des biens littoraux (grande valeur monétaire sur le marché, rareté de la vue sur mer, mais vulnérabilité à long terme) implique de renouveler l’évaluation des modalités d’indemnisation des biens à supprimer, ou de financement des ouvrages de défense et de leur entretien. Cette réflexion doit également s’éloigner des modes actuels d’occupation du littoral, marqués par la prévalence des résidences secondaires, en osant imaginer des usages plus adaptables et plus partagés de cet espace littoral mouvant.

Photo 15. Beauduc (illustration, ©Marie-Laure Lambert)

Photo 15. Beauduc (illustration, ©Marie-Laure Lambert)

En conséquence, l’adaptation du littoral au changement climatique ne pourra faire l’économie d’une réflexion plus poussée sur l’articulation des enjeux publics et privés. L’enchevêtrement de ces intérêts devrait se traduire par une meilleure complémentarité des mesures de prévention publique et des outils assurantiels privés. Une attention plus forte devrait être aussi portée à l’évolution des espaces publics littoraux que constituent les plages et le « sentier du littoral », espaces publics menacés non seulement par l’érosion du littoral, mais surtout par les ouvrages de défense contre la mer protégeant les biens privés. Les pistes proposées par les chercheurs, qu’elles concernent la suppression ou la relocalisation des biens privés sur les littoraux vulnérables ou la gestion et le devenir des espaces publics littoraux, seront à présenter au public afin d’associer les usagers aux réflexions portant sur les enjeux territoriaux du changement climatique et de l’élévation du niveau marin.

ZOOM 7. L’adaptation n’est-elle qu’un mot ?

Désormais associée au changement climatique, l’adaptation apparaît comme une évidence, presque une injonction portée par les instances internationales (GIEC, CCNUCC) et nationales (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ONERC, ADEME, agences de bassin). Elle est souvent présentée comme l’application mécanique d’une méthodologie spécifique ou relevant de la mise en oeuvre de bonnes pratiques. Cependant, le « comment s’adapter » est souvent délaissé au profit de « il faut s’adapter ». Or, l’opérationnalisation de l’adaptation passe par des choix et des arbitrages entre secteurs, acteurs, gagnants et perdants. Ainsi, si l’on doit relocaliser des habitations et des activités, lesquelles choisir ? Qui doit payer ? Quelle est la logique politique associée ? Quelles en sont les conséquences ?

Les travaux de recherche menés, par exemple, sur le littoral languedocien dans le cadre du programme MAGIC montrent que derrière les actions d’adaptation mises en avant par les acteurs, différentes logiques politiques sont appliquées. Quatre ont été repérées :

- contrôler et maintenir : il s’agit de résister aux perturbations et protéger le développement de territoires à forts enjeux économiques (infrastructures touristiques prospères, etc.). Des solutions ingénieurales (rehausser les digues, par exemple) sont adoptées, mais engendrent des coûts financiers importants, voire exponentiels dans un contexte de réduction des finances publiques, avec pour conséquence un déplacement spatial (amont-aval ou le long de la côte) et temporel de la problématique ;

- laisser-faire : en portant les risques à la connaissance de tous, il s’agit de laisser l’action à d’autres, c’est-à-dire aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale, voire aux individus, et ce, bien que tous les acteurs ne disposent pas des mêmes capacités ou ressources pour s’adapter. Le « tous responsables » peut également conduire à une dilution de la responsabilité ;

- réguler : des ajustements à la marge (rendre résilient les logements), de nouveaux arbitrages (privilégier l’eau potable à l’eau agricole) poussent à s’accommoder des perturbations et « vivre avec le risque ». Ces actions sont mises en place au niveau local par des acteurs aux capacités financières et institutionnelles qui ne sont pas à l’échelle des enjeux ;

- reconfigurer : à travers le déplacement d’enjeux (routes, campings) et une réflexion plus globale sur une reconfiguration socio-économique (« sortir de la mono-industrie du tourisme »), il s’agit de réagencer le territoire, en tenant compte des « surprises » climatiques possibles (montée du niveau de la mer plus rapide, etc.). La question de « qui paie quoi et pour quoi faire ? » pose de manière plus saillante encore celles des compromis, des arbitrages et des collaborations.

Les adaptations ne sont pas neutres, mais mettent en jeu des intérêts contradictoires, des visions du territoire et de sa trajectoire divergentes, voire conflictuelles. Chacune de ces logiques porte en germe des reconfigurations socio-économiques et politiques différentes. Cette typologie réalisée à partir d’un terrain littoral languedocien peut servir de mise en perspective des trajectoires des territoires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sommaire du cahier

- Changement climatique et aménagement des espaces publics littoraux

- La gestion du littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique

- La pêche en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique

- La notion de coût dans la mise en place des politiques environnementales

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse