- 5.92. Changement climatique et aménagement des espaces publics littoraux

- 5.138. La gestion du littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique

- 5.183. La pêche en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

- 5.217. Les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique

- 5.238. La notion de coût dans la mise en place des politiques environnementales

Pour limiter les effets du changement climatique, les décideurs et gestionnaires ont à leur disposition des outils et solutions pour aménager et gérer leur territoire ou repenser les espaces publics et privés, cependant, appliquer des stratégies d’atténuation ou d’adaptation, mettre en oeuvre des politiques en faveur des énergies marines renouvelables, de la protection des biens et des personnes, de la régulation des ressources halieutiques soulèvent des questions complexes auxquelles les chercheurs s’efforcent de répondre. Cette dernière partie aborde la problématique du changement climatique sur un plan plus politique, juridique, social et économique.

5.92. Changement climatique et aménagement des espaces publics littoraux

S’intéresser à l’aménagement des espaces publics, dans un contexte de changement climatique et de vulnérabilité croissante des littoraux face aux risques naturels, constitue un enjeu stratégique dans la spatialité de l’appréhension des risques, comme dans la temporalité des politiques de gestion à développer.

La notion d’espace public, apparue dans les années 1970, bien que complexe et composite, est aujourd’hui devenue quasiment incontournable en aménagement. L’espace public est passé, en un demi-siècle, du statut d’espace résiduel, « en creux », entre les formes bâties, au statut d’espace stratégique avec un enjeu d’attractivité. Les responsables et les concepteurs de l’urbanisme contemporain ont pris conscience que ces espaces, maîtrisés par la puissance publique, sont les vitrines de la ville, en même temps qu’ils participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants. En France, la requalification des espaces publics des stations littorales se développe surtout à partir des années 2010, mais elle n’est alors guère liée à l’adaptation au changement climatique. Cette question paraît pourtant essentielle car la souplesse et l’adaptabilité que l’aménagement offre renforcent les politiques d’adaptation et d’atténuation.

Dans la continuité des travaux de ces dernières années sur la gestion du risque inondation, la conception des espaces publics peut devenir à moyen terme un levier de réduction de la vulnérabilité. À Martigues, par exemple, l’aménagement du parking de la plage du Verdon a été conjointement pensé comme un espace fonctionnel d’accueil des visiteurs et un support à la gestion du ruissellement et des inondations.

En amont, cette culture de gestion des risques par l’aménagement des espaces publics a vocation à alimenter les modalités de gestion sur le long terme des territoires littoraux, dans la perspective du changement climatique et de la reconfiguration du trait de côte.

Photo 14. Digue (illustration, ©Antoine Nicault)

Photo 14. Digue (illustration, ©Antoine Nicault)

Sous l’angle de l’accessibilité du littoral, trois axes d’aménagement des espaces publics

En partant de l’hypothèse d’une évolution de l’ordre de +3,4°C des températures de l’air estivales à l’intérieur des terres, comme à Aix-en-Provence à la fin du XXIe siècle, il est possible que la fréquentation de proximité s’accentue sur les espaces littoraux (attrait de la fraîcheur). L’accessibilité constituerait alors un enjeu stratégique pour le territoire métropolitain d’Aix-Marseille Provence. L’aménagement des espaces publics serait un levier pour mieux gérer la fréquentation en privilégiant l’usage des transports en commun et donc la réduction des gaz à effet de serre et de la pollution de l’air.

Le développement des plages urbaines est également un point stratégique. Par exemple, des plages de proximité ont été aménagées ces dernières années par les communes du pourtour de l’étang de Berre, grâce notamment aux travaux du Gipreb et à l’amélioration de la qualité des eaux. Cette tendance pourrait se poursuivre afin de répondre aux besoins croissants de loisirs de proximité et de rafraîchissement de la population locale. Parallèlement, le maintien ou le retour à l’état naturel ou peu anthropisé de la bande littorale, favorisé par l’aménagement de plages urbaines, permettrait d’anticiper la montée du niveau des eaux (§3.1) et de garantir à terme la sécurité des personnes.

Un troisième exemple d’enjeu, à la croisée des problématiques d’accessibilité du littoral et de sécurisation des pratiques, a trait à la question de l’aménagement des cheminements en bord de mer et à leur possible fragilisation (risque de chute de falaises…). Cet axe fera d’ailleurs l’objet de réflexions approfondies ces prochaines années.

Il est important de rappeler la nécessité d’associer les usagers au devenir des espaces publics littoraux dont ils sont les principaux bénéficiaires. Les espaces publics sont avant tout des espaces habitables, des lieux de rencontres et de vie sociale. De nouveaux rapports à « l’habiter » pourraient émerger, dans la mouvance des expériences développées dans le cadre de Marseille-Provence 2013, comme, par exemple, les spectacles sur l’eau réalisés par la compagnie de théâtre Ilotopie sur le territoire martégal. L’étang de Berre a alors été considéré comme un espace public, support de pratiques artistiques et culturelles, mais aussi de rencontres, permettant dans le même temps de sensibiliser les usagers aux questions de changement climatique et de montée du niveau de la mer.

Créer des espaces publics qui soient à la fois des espaces conçus et des espaces perçus est indispensable. En ce sens, la recherche a développé des dispositifs méthodologiques capables d’identifier les représentations et les attentes que les usagers, habitants permanents et temporaires, confèrent aux espaces publics des territoires littoraux qu’ils fréquentent. Reste désormais à adapter cette démarche à une approche prospective permettant d’intégrer les interrogations relatives aux adaptations des littoraux aux effets du changement climatique.

5.138. La gestion du littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique

Les effets du changement climatique sur nos littoraux concernent en premier lieu l’intensité des risques naturels : l’élévation du niveau marin aggrave l’aléa de submersion marine et peut avoir des effets majeurs sur l’érosion côtière.

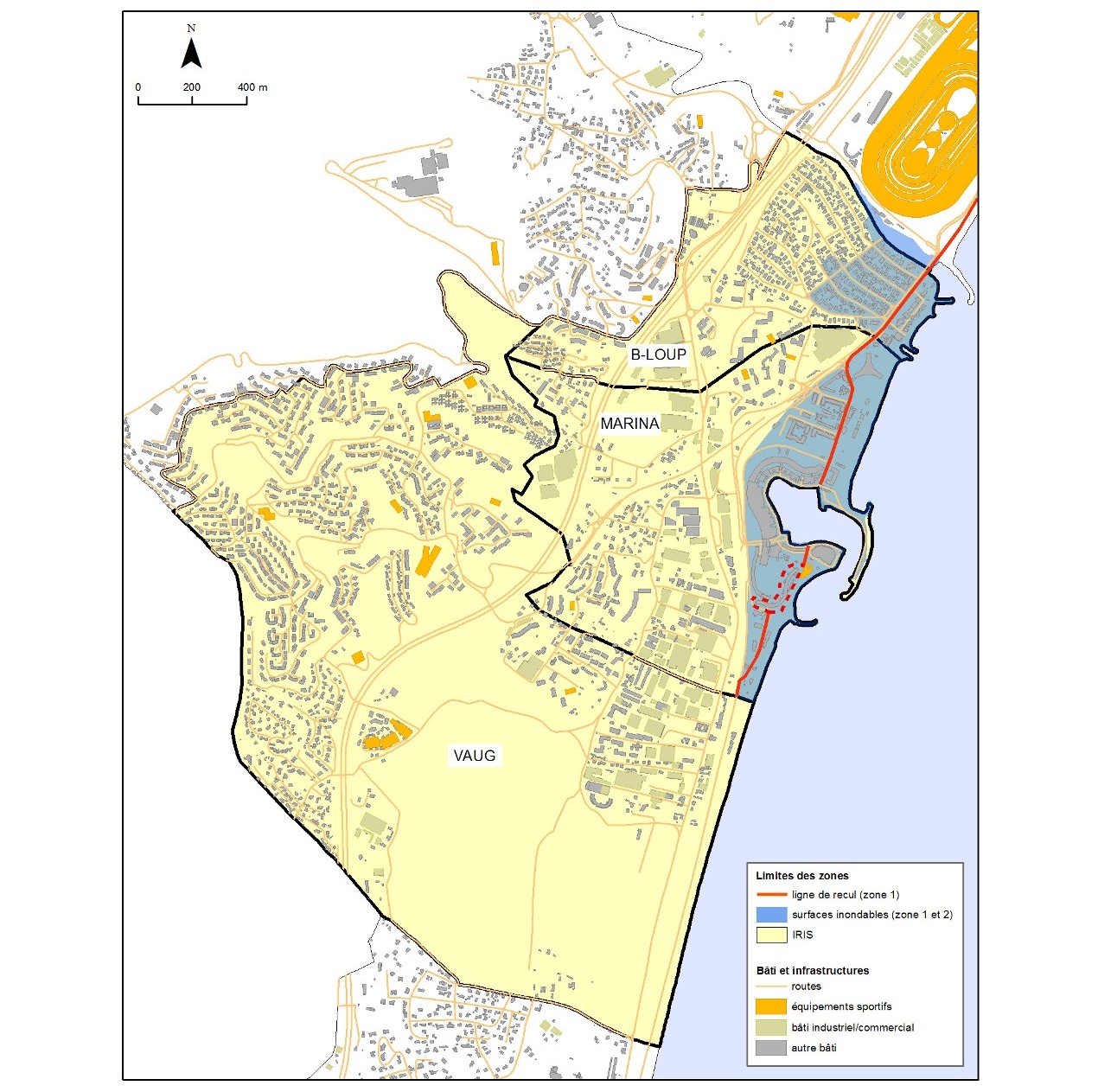

Les espaces littoraux illustrent également la situation paradoxale du souhait d’habiter un espace d’exception, sans y subir la dynamique naturelle du trait de côte, qui conduit à réclamer la mise en oeuvre de mécanismes de défense contre la mer. Toutefois, face à l’impact des ouvrages de défense sur les milieux naturels côtiers, l’idée d’une acceptation de la mouvance du trait de côte et d’une recomposition spatiale des territoires, par déplacement des enjeux menacés, se fraie un chemin depuis une trentaine d’années. Ces nouvelles stratégies conduisent à repenser l’aménagement du littoral en l’adaptant aux conséquences du changement climatique, en cessant d’urbaniser les zones les plus proches du rivage, donc les plus vulnérables, et en recherchant des solutions intermédiaires à long terme pour les zones déjà bâties qui deviendraient progressivement submersibles (Figure 12) ou vulnérables à l’érosion.

Dans cette optique, les politiques publiques doivent construire les modalités du choix entre la protection forte du trait de côte, se traduisant par une artificialisation importante et un entretien coûteux des ouvrages de protection, et/ou par la relocalisation des biens et des activités économiques (recul stratégique). Même si les risques en région Provence-Alpes- Côte d’Azur ne sont pas actuellement aussi visibles sur le terrain que dans d’autres régions littorales françaises (côte sableuse aquitaine, falaises de craie de la Manche), certaines collectivités publiques ont commencé à réfléchir à ces enjeux, notamment la ville d’Hyères qui a répondu en 2012 à l’appel à propositions du ministère de l’environnement sur les expérimentations de relocalisation, sans qu’un projet finalisé n’ait pu émerger des réflexions.

Des recherches pour éclairer les politiques publiques

Ces choix nécessaires sont aujourd’hui difficiles à démêler, dans un contexte foncier et économique particulièrement sensible. D’une part, les territoires littoraux sont très contraints : avec une pression de construction de logements trois fois plus élevée que la moyenne nationale (98 % du trait de côte des Alpes-Maritimes est déjà urbanisé), leur « capacité d’accueil » doit désormais prendre en compte les submersions marines (loi sur l’économie bleue, 2016). En outre, les espaces non construits sont souvent protégés ou contraints par d’autres risques naturels, comme les feux de forêts ou les inondations fluviales. Il ne sera pas possible de continuer à urbaniser sans limite ces territoires, ni de relocaliser n’importe où les bâtis vulnérables. D’autre part, les politiques publiques en la matière se heurtent à une réticence à anticiper les risques : le déni, les biais d’optimisme faussent souvent la perception. Il s’avère politiquement risqué de traiter cette problématique : des élus locaux n’ont pas été réélus après avoir abordé ces questions (Lacanau, Hyères). Pourtant, les résultats d’enquêtes menées à Hyères démontrent une maturité des habitants, prêts à accepter des solutions de relocalisation.

Des équipes de chercheurs issues d’universités méditerranéennes travaillent sur le sujet. Les programmes SOLTER-Liteau, VuLiGAM-PIRVE, CamAdapt-LITEAU, AlternaLiVE-Fondation de France ou Inegalitto-Fondation de France font émerger des pistes de solutions, en collaboration avec les acteurs de terrain (Conservatoire du littoral, DREAL, GIP Littoral Aquitain, comité de suivi de la stratégie nationale de gestion du trait de côte). Ces recherches montrent que le maintien ou le retour à l’état naturel ou peu anthropisé de la bande littorale la plus vulnérable constitue, dans bien des cas, le moyen le moins coûteux de garantir la sécurité des personnes, la protection et l’attractivité de l’arrière-pays. Mais les conséquences juridiques, économiques et humaines de cette adaptation sont complexes et les outils, qui empruntent au droit, à l’économie, à l’action foncière et à la psychologie, sont en construction.

Des pistes juridiques proposées par les chercheurs se sont déjà traduites dans une proposition de loi portant sur l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Elle prévoit d’intégrer le long terme dans les politiques d’adaptation au recul du trait de côte, notamment par un étalement du recul stratégique dans le temps, tout en maintenant des usages provisoires sur les zones vulnérables. Elle reconnaît aussi la contribution des écosystèmes côtiers à la protection du trait de côte. Ceux-ci sont qualifiés d’« essentiels à la mobilité du trait de côte et à la limitation de son recul » et doivent être protégés.

Questions de recherche pour l’avenir

D’autres pistes de solutions plus innovantes sont explorées par les chercheurs. Certaines visent à renforcer la protection des espaces naturels littoraux par l’introduction de nouvelles notions juridiques : création d’un statut juridique du « domaine public littoral » qualifiant les espaces qui seront progressivement repris par la mer ; reconnaissance de la notion de « risques inhérents aux espaces naturels ».

Des spécialistes militent aussi pour un renouvellement du regard sur la gestion adaptative du littoral au prisme de ses enjeux politiques et sociaux. Il s’agit tout d’abord d’envisager l’introduction de critères d’équité sociale dans les politiques de gestion du trait de côte : la spécificité de la propriété privée des biens littoraux (grande valeur monétaire sur le marché, rareté de la vue sur mer, mais vulnérabilité à long terme) implique de renouveler l’évaluation des modalités d’indemnisation des biens à supprimer, ou de financement des ouvrages de défense et de leur entretien. Cette réflexion doit également s’éloigner des modes actuels d’occupation du littoral, marqués par la prévalence des résidences secondaires, en osant imaginer des usages plus adaptables et plus partagés de cet espace littoral mouvant.

Photo 15. Beauduc (illustration, ©Marie-Laure Lambert)

Photo 15. Beauduc (illustration, ©Marie-Laure Lambert)

En conséquence, l’adaptation du littoral au changement climatique ne pourra faire l’économie d’une réflexion plus poussée sur l’articulation des enjeux publics et privés. L’enchevêtrement de ces intérêts devrait se traduire par une meilleure complémentarité des mesures de prévention publique et des outils assurantiels privés. Une attention plus forte devrait être aussi portée à l’évolution des espaces publics littoraux que constituent les plages et le « sentier du littoral », espaces publics menacés non seulement par l’érosion du littoral, mais surtout par les ouvrages de défense contre la mer protégeant les biens privés. Les pistes proposées par les chercheurs, qu’elles concernent la suppression ou la relocalisation des biens privés sur les littoraux vulnérables ou la gestion et le devenir des espaces publics littoraux, seront à présenter au public afin d’associer les usagers aux réflexions portant sur les enjeux territoriaux du changement climatique et de l’élévation du niveau marin.

ZOOM 7. L’adaptation n’est-elle qu’un mot ?

Désormais associée au changement climatique, l’adaptation apparaît comme une évidence, presque une injonction portée par les instances internationales (GIEC, CCNUCC) et nationales (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ONERC, ADEME, agences de bassin). Elle est souvent présentée comme l’application mécanique d’une méthodologie spécifique ou relevant de la mise en oeuvre de bonnes pratiques. Cependant, le « comment s’adapter » est souvent délaissé au profit de « il faut s’adapter ». Or, l’opérationnalisation de l’adaptation passe par des choix et des arbitrages entre secteurs, acteurs, gagnants et perdants. Ainsi, si l’on doit relocaliser des habitations et des activités, lesquelles choisir ? Qui doit payer ? Quelle est la logique politique associée ? Quelles en sont les conséquences ?

Les travaux de recherche menés, par exemple, sur le littoral languedocien dans le cadre du programme MAGIC montrent que derrière les actions d’adaptation mises en avant par les acteurs, différentes logiques politiques sont appliquées. Quatre ont été repérées :

- contrôler et maintenir : il s’agit de résister aux perturbations et protéger le développement de territoires à forts enjeux économiques (infrastructures touristiques prospères, etc.). Des solutions ingénieurales (rehausser les digues, par exemple) sont adoptées, mais engendrent des coûts financiers importants, voire exponentiels dans un contexte de réduction des finances publiques, avec pour conséquence un déplacement spatial (amont-aval ou le long de la côte) et temporel de la problématique ;

- laisser-faire : en portant les risques à la connaissance de tous, il s’agit de laisser l’action à d’autres, c’est-à-dire aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale, voire aux individus, et ce, bien que tous les acteurs ne disposent pas des mêmes capacités ou ressources pour s’adapter. Le « tous responsables » peut également conduire à une dilution de la responsabilité ;

- réguler : des ajustements à la marge (rendre résilient les logements), de nouveaux arbitrages (privilégier l’eau potable à l’eau agricole) poussent à s’accommoder des perturbations et « vivre avec le risque ». Ces actions sont mises en place au niveau local par des acteurs aux capacités financières et institutionnelles qui ne sont pas à l’échelle des enjeux ;

- reconfigurer : à travers le déplacement d’enjeux (routes, campings) et une réflexion plus globale sur une reconfiguration socio-économique (« sortir de la mono-industrie du tourisme »), il s’agit de réagencer le territoire, en tenant compte des « surprises » climatiques possibles (montée du niveau de la mer plus rapide, etc.). La question de « qui paie quoi et pour quoi faire ? » pose de manière plus saillante encore celles des compromis, des arbitrages et des collaborations.

Les adaptations ne sont pas neutres, mais mettent en jeu des intérêts contradictoires, des visions du territoire et de sa trajectoire divergentes, voire conflictuelles. Chacune de ces logiques porte en germe des reconfigurations socio-économiques et politiques différentes. Cette typologie réalisée à partir d’un terrain littoral languedocien peut servir de mise en perspective des trajectoires des territoires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

5.183. La pêche en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

La pêche est l’activité humaine liée à la mer la plus enracinée dans l’histoire et la culture, et la plus partagée par les communautés humaines côtières de la planète. Simple source de protéines à la base pour les populations côtières, elle est devenue une activité socio-économique de grande ampleur. La pêche ? Non, les pêches ! Il faut a minima distinguer la pêche industrielle et la pêche artisanale, dite aussi « pêche aux petits métiers ». La première est plus développée technologiquement et suppose le recours à de grands navires et une véritable stratégie d’investissements financiers. La pêche artisanale en revanche est une activité liée aux traditions locales, opérée par des petits bateaux côtiers, gérée au niveau familial ou par de petites coopératives, dont les produits sont généralement consommés localement.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, compte tenu de l’étroitesse du plateau continental, la pêche industrielle est quasi-absente. De tous temps, les pêcheurs ont utilisé des bateaux de taille réduite, pour pêcher en zone littorale (à moins de 100 m de fond le plus souvent), s’adaptant au gré des saisons et des lieux selon l’état des ressources. Cette pêche ne vise pas un stock en particulier, mais de nombreuses espèces, contrairement à la pêche industrielle qui rentabilise ses prises quel que soit l’impact écologique ou le devenir des espèces ciblées. La pêche traditionnelle de subsistance est, par essence, durable : si une proie vient à manquer ou à se raréfier, le pêcheur traditionnel en change.

Les travaux récents sur la pêche artisanale en Méditerranée ont montré sans ambiguïté que ces pratiques sont parfaitement compatibles avec les politiques de protection de l’environnement, comme les aires marines protégées. Par exemple, en région PACA, le Parc national de Port-Cros est l’un des sites du littoral qui compte les plus riches peuplements de poissons, alors que la pêche artisanale y est autorisée (mais les arts traînants interdits). Le Parc marin de la Côte Bleue a été mis en place à la demande des pêcheurs professionnels, conscients de l’utilité d’un espace protégé pour préserver les ressources, pour eux et leurs descendants. Une gestion raisonnée associant les pêcheurs professionnels aux prises de décision (= cogestion) permet de maintenir

une activité économique traditionnelle et de préserver la biodiversité littorale. L’Europe ne s’y est pas trompée. À travers son programme Interreg MED, elle a financé un programme international de recherche sur ce sujet pour une année (FishMPABlue) et vient d’accorder 3 années supplémentaires de financement pour tester les outils développés dans le premier programme. Ces derniers doivent permettre aux pêcheurs artisanaux d’améliorer leur subsistance tout en préservant la biodiversité et en mettant en place une véritable cogestion de la ressource en zone littorale.

La pêche peut également être amateur. Ce qui était un moyen de subsistance est devenu un loisir, un passe-temps. Le développement technologique ces dernières années est tel que cette pêche est désormais redoutablement efficace, débusquant dans les profondeurs des espèces qui n’étaient pas visées auparavant. Les régulations sont minimes, le plus souvent inconnues des pratiquants, et les nombreuses infractions ne sont presque jamais constatées en raison de la quasi-absence d’autorités assermentées en mer. Cette pêche n’est absolument pas durable car c’est l’exploit qui est souvent visé (la plus grosse pièce). La mise en oeuvre de la pêche no-kill à la mode anglo-saxonne n’a rien changé. Des travaux scientifiques récents ont montré que le rejet en mer des poissons une fois décrochés des hameçons entraînait le plus souvent leur mort.

Dans la gestion des ressources, ces deux formes de pêche, amateur et artisanale, s’opposent dans la majorité des cas. Les professionnels se plaignent à juste titre des incessantes réglementations qui leur sont imposées, alors que les amateurs vivent leur loisir à leur guise, sans contrainte. Une analyse comparée menée sur différents secteurs de PACA a montré qu’une dizaine de bateaux de pêcheurs à la ligne (1 à 2 personnes à bord) pêchait en une saison autant qu’un professionnel. Le défi réel des années à venir en région PACA, et ailleurs en Méditerranée, va résider dans la gestion de cette activité de loisir pour permettre de maintenir une activité traditionnelle, millénaire, ancrée dans le patrimoine marin de la Méditerranée.

ZOOM 8. Le Pescatourisme, un moyen de limiter la pêche et d’aider les pêcheurs ?

Le pescatourisme correspond aux opérations de transport de passagers effectuées à bord d’un navire professionnel de pêche (photo 16) ou d’aquaculture à titre d’activité complémentaire rémunérée, dans le but de faire découvrir le métier et le milieu marin. C’est une activité citée dans de nombreux programmes comme mesure de soutien à la pêche et facteur important d’attractivité touristique, générant des retombées positives substantielles pour l’ensemble de l’économie locale.

Le pescatourisme a été inscrit dans la réglementation italienne dès les années 1980, suite aux premières crises de la ressource halieutique en mer Méditerranée, pour rechercher des solutions en matière de diversification de l’activité. En France, il s’est imposé en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse, à partir des années 2000, mais ce n’est que depuis 2012 qu’il a une reconnaissance légale en tant qu’activité de diversification de la pêche. Auparavant, l’embarquement de passagers était plus ou moins toléré selon les régions. Les affaires maritimes l’autorisaient à la condition que cela soit occasionnel et non régulier. Quand un événement tragique a entraîné en 2006 (Bretagne) la mort du président du comité local des pêches d’Audierne et de son passager, Edouard Michelin, l’embarquement de passagers a été interdit.

La pratique du pescatourisme est donc une activité réglementée et les patrons des navires de pêche doivent être titulaires d’autorisations qui ont été progressivement mises en place depuis 2007. En 2011, un cadre réglementaire pérenne a été institué avec l’arrêté ministériel du 9 mai 2011, suivi de l’arrêté ministériel du 13 mars 2012.

En Méditerranée, le pescatourisme s’est développé grâce au projet pilote Pescatourisme 83, porté par l’association Marco Polo pendant 3 ans sur un territoire pilote, le département du Var. Ce dernier a été sélectionné pour trois raisons principales :

- (1) les acteurs clés se sont mobilisés dès le lancement du projet ;

- (2) ce département est représentatif de la pêche traditionnelle côtière (98 % de navires de moins de 12 mètres);

- (3) le Var est le premier département touristique de France.

L’activité de pescatourisme a alors connu un certain essor, mais une fois les projets expérimentaux terminés, une diminution du nombre de navires pratiquant le pescatourisme a été observée. À ce jour, en Méditerranée française cette activité est en perte de vitesse et de moins en moins de pêcheurs la pratiquent de façon régulière en raison, comme pour les autres régions françaises, de la réglementation jugée contraignante et coûteuse par les pêcheurs (formations, compétences médicales, aménagements des bateaux, etc.).

Le pescatourisme s’inscrit toutefois dans un véritable développement durable local de l’espace maritime et constitue une réelle diversification de l’activité de pêche entraînant des revenus complémentaires pour les pêcheurs et une diminution de l’effort de pêche. À ce titre, cette activité a été récemment reconnue à l’échelle méditerranéenne comme une source sérieuse de soutien à la pêche professionnelle aux petits métiers qui devrait être soutenue en assouplissant la réglementation.

Lien utile : http://gordon.science.oregonstate.edu/ science-mpa/science-mpas-med

Photo 16. Le pescatourisme (©Patrice Francour)

Photo 16. Le pescatourisme (©Patrice Francour)

5.217. Les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique

« J’ai besoin de la mer car elle est ma leçon. Je ne sais si elle m’enseigne la musique ou la conscience » (La mer, Pablo Neruda). La mer est source de vie, mais aussi source d’énergie renouvelable et vecteur de la transition énergétique. Cette source d’énergie renouvelable potentielle provient, comme le rappelait le rapport spécial du GIEC sur l’évolution du climat (2011), « de l’énergie potentielle, cinétique, thermique et chimique de l’eau de mer, qui peut servir à produire de l’électricité, de l’énergie thermique ou de l’eau potable, (…) grâce à des technologies très diverses, comme les centrales marémotrices, les turbines sous-marines exploitant les marées ou les courants océaniques (hydroliennes), des échangeurs de chaleur fondés sur la transformation de l’énergie thermique des océans, et divers systèmes qui tirent profit de l’énergie des vagues et des gradients de salinité ». Le rapport ajoute que « l’énergie éolienne se fonde sur l’énergie cinétique de l’air en mouvement. La principale application en matière d’atténuation des effets des changements climatiques consiste à produire de l’électricité grâce à l’implantation de grandes éoliennes implantées à terre ou en mer ou en eau douce au large des côtes ».

La prise de conscience en France du rôle des énergies marines renouvelables (EMR) dans la lutte contre le changement climatique s’est traduite notamment par la fixation d’objectifs de production d’électricité à partir des forces de la mer dans l’arrêté du 26 avril 2016, à savoir 3000 MW pour l’éolien en mer posé, qui est la technologie la plus mature, et 100 MW pour les autres énergies marines (éolien flottant, hydrolien…), d’ici 2023. L’arrêté prévoit néanmoins des aménagements de ces quotas. En effet, pour l’éolien en mer posé, entre 500 et 6000 MW de plus pourront être installés, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d’expérience de la mise en oeuvre des premiers projets et sous condition de prix. Ainsi, à la suite de différents appels d’offres lancés en 2011 et 2013, une nouvelle zone propice au large de Dunkerque a été identifiée pour laquelle le lancement d’un nouvel appel d’offre a été annoncé par Ségolène Royal le 4 avril 2016.

Concernant les autres technologies non encore matures, entre 200 et 2000 MW de plus sont envisageables en fonction du retour d’expérience des fermes pilotes et sous condition de prix. Elles font l’objet d’appels à projet, comme celui lancé en 2015 par l’ADEME en éolien flottant sur 4 zones sélectionnées, dont 3 se situent sur la côte méditerranéenne : Leucate, Gruissan et Faraman. En amont, la région Provence- Alpes-Côte d’Azur a été également sélectionnée en tant que site d’essai pour l’éolien flottant, plus précisément au large du golfe de Fos-sur-Mer.

Quant à l’exploitation des courants océaniques, après l’immersion de l’hydrolienne de Sabella (test) au large de l’île d’Ouessant et celle de DCNS sur le site de Paimpol-Bréhat, deux lauréats ont été retenus suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2013 pour le site du Raz-Blanchard : Engie, dont les 4 hydroliennes développées par Alstom devraient alimenter 5000 foyers en électricité, et EDF Énergies Nouvelles, dont les machines conçues par DCNS permettront à 15000 foyers d’être desservis en électricité. Les projets de thalassothermie peuvent aussi être mentionnés, notamment à Marseille dans le cadre d’Euroméditerranée. Il ne s’agit pas ici de produire de l’électricité, mais de la chaleur et du froid grâce à une boucle à eau de mer.

Si le développement des EMR contribue sans doute à la lutte contre le changement climatique, il soulève néanmoins de nombreux questionnements juridiques. Parmi ceux-ci, la nécessité d’occupation exclusive d’un espace dont l’usage est commun à tous, même si les développeurs de parcs EMR ne sont pas les premiers à occuper l’espace maritime de façon permanente. L’envergure des parcs EMR, dont la superficie est amplifiée par les zones de sécurité, invite toutefois à s’interroger sur une éventuelle appropriation privative de l’espace maritime et sur la place des droits de propriété en mer.

Le concept de cadastre marin multifonctionnel (CMM), mis en place et étudié dans nombre de pays (États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suède, Belgique, Israël, etc.), permet de recenser, de répartir et de hiérarchiser les droits de propriété et d’usage de l’espace maritime. Outil complémentaire de la planification de l’espace maritime, le CMM s’adapte au caractère tridimensionnel de l’espace marin et à la superposition d’activités s’exerçant sur le sol de la mer (hydroliennes, éoliennes posées), dans la colonne d’eau, à la surface (houlomoteurs), mais aussi dans l’espace aérien surjacent (exploitation du vent marin par les aérogénérateurs).

Cette tridimensionnalité se traduit par un régime juridique protéiforme, sur le plan vertical et horizontal. En effet, le régime juridique du sol de la mer territoriale, appartenant au domaine public maritime, diffère de celui de la colonne et de la surface d’eau de mer, ainsi que de l’espace aérien surjacent. Sur le plan horizontal, en partant du littoral vers le large, on distingue le régime applicable à la mer territoriale jusqu’à 12 milles nautiques du régime de la zone économique exclusive jusqu’à 200 milles nautiques, et de la haute mer.

Outre les questions purement juridiques, les impacts environnementaux et socio-économiques sous-jacents au développement des EMR sont loin d’être négligeables. D’une part, les études scientifiques indépendantes liées aux conséquences de l’implantation et de l’exploitation des EMR sur les écosystèmes marins, bien qu’elles se multiplient, demeurent encore trop peu nombreuses. D’autre part, le développement des EMR, même si ces dernières ont d’une manière générale la faveur de la population, se heurte encore localement à des résistances, que ce soit de la part des pêcheurs ou des riverains soucieux de l’atteinte au « paysage maritime ».

Aux EMR s’ajoutent les énergies renouvelables (EnR) terrestres qui assurent d’ores et déjà 64 % de la production d’énergie en PACA et couvrent près de 27 % de la consommation d’électricité régionale, selon le Réseau de transport d’électricité (2016). La Région PACA est la 3ème région hydraulique, la 3ème pour le solaire photovoltaïque en termes de puissance raccordée au réseau et la 1ère pour le solaire thermique en puissance installée (source : oreca. regionpaca.fr). La biomasse est également l’un des secteurs énergétiques les plus actifs en PACA. Même si le classement est moins flatteur, la région compte aussi huit parcs éoliens (Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, Saint-Martin-de-Crau, etc.).

Le développement des EnR, notamment l’éolien, est confronté lui aussi à des freins socio-économiques et environnementaux, mais il représente une alternative crédible à l’énergie fossile et donc aux émissions de GES. Malgré l’avance de la PACA sur d’autres régions françaises, les productions d’EnR devraient progresser à l’avenir pour basculer résolument dans la transition énergétique. Le développement des smart grids devrait participer à cette révolution en optimisant le fonctionnement et la gestion des systèmes électriques (nouveaux usages, stockage, intermittence des EnR, etc.).

5.238. La notion de coût dans la mise en place des politiques environnementales

En zone littorale et non littorale, avant de prendre des décisions en matière de gestion environnementale, il faut étudier la relation entre les coûts des services rendus et les bénéfices tirés par la société. L’analyse coûts-bénéfices a pour but d’évaluer les conséquences positives ou négatives d’une décision. Exprimée en unités monétaires, elle permet d’effectuer une comparaison et aide à quantifier les conséquences d’une stratégie ou décision. Le but final est de traduire en termes monétaires les coûts et les bénéfices entre au moins deux stratégies de gestion.

Il est important de considérer les coûts de la protection (conservation) ou de la restitution contre les risques environnementaux tels que :

- montée des eaux et des températures : l’élévation accélérée du niveau de la mer menace les infrastructures et les écosystèmes côtiers ;

- l’acidification des océans : la mise en oeuvre d’actions ou de mesures susceptibles de limiter l’impact de ce phénomène ou de s’y adapter a un coût ;

- la perte de la biodiversité et de ses services écosystémiques : le coût est ici associé à la perte d’attractivité touristique et à une diminution des espèces comestibles et commerciales ;

- les espèces invasives : leur introduction cause une modification des écosystèmes et une fragilisation de nombreuses espèces marines dues notamment à la diminution des sites propices à la reproduction. Des moyens coûteux sont indispensables pour restreindre les effets négatifs ;

- la perte de la protection côtière : la localisation et la quantification des déchets sont nécessaires pour en évaluer les impacts. Cela peut passer par le ramassage des déchets (rejets industriels ou agricoles) sur le littoral, par l’élaboration de mesures océanographiques, par la lutte contre l’urbanisation du littoral et l’érosion côtière, et par la mise en place de mesures de lutte contre la submersion marine. Les coûts de ces mesures sont à estimer afin d’éclairer les décisions ;

- la pollution : afin de minimiser ses effets sur le littoral et en mer (pollution marine ou pollution de l’air, par exemple), il faut apprécier les coûts d’opportunité de la mise en place de campagnes de sensibilisation du public et de mécanismes de dépollution ou de réduction ;

- les émissions de gaz à effet de serre : pour les limiter, des dispositifs de production d’énergie renouvelable sont à créer, sachant que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 2ème région, après l‘Aquitaine, dotée d’un fort potentiel de production d’énergie renouvelable ;

- la surpêche : de nos jours, une espèce sur trois disparaît à cause de la pêche industrielle. Ce coût de la surpêche est quantifiable en dénombrant les emplois perdus suite à la disparition des espèces. Pour lutter contre les effets néfastes de la surpêche, des décisions doivent être prises. En effet, une pêche durable peut être encouragée par des exonérations fiscales et la création de récifs artificiels qui abritent les poissons, mais tout cela a un coût.

Ainsi, les coûts de réduction des impacts environnementaux (diminution des risques, régulation et pilotage, etc.) doivent être appréhendés dans leur globalité. Les coûts directs concernent d’abord la mise en place de projets de protection auxquels il faut ajouter les coûts associés au développement des projets dédiés à la protection de l’environnement, tels que l’obtention des permis, la taxe carbone, les démarches inhérentes à l’évaluation du risque… Ensuite, il faut tenir compte des coûts d’exploitation et de maintenance qui incluent le personnel, les coûts administratifs, les contributions annuelles pour les mesures de contrôle anti-pollution…

Photo 17. Sormiou (illustration, ©Philippe Rossello)

Photo 17. Sormiou (illustration, ©Philippe Rossello)

Enfin, il existe aussi des coûts externes pour le contrôle des projets avec des analyses de bénéfices, directs ou indirects, et une évaluation des fonctions de régulation, à la fois économique et écologique.

Le coût de l’inaction est aussi à déterminer, car plus on retarde la (bonne) prise de décision, plus le coût sera important à terme. D’une manière générale, les décisions sont à prendre rapidement, mais le temps de l’analyse des avantages et des inconvénients des actions politiques n’est pas à négliger pour éviter les mauvaises orientations. L’inaction n’implique pas de coûts immédiats, mais les dégradations de l’environnement, dues aux dommages résultant de l’absence de mesures, se paieront à terme au prix fort. Pour fixer les coûts de l’inaction, la procédure la plus utilisée est celle de l’évaluation des incidences environnementales à travers les études d’impact sur l’environnement, dont les conséquences sont traduites en valeur monétaire. Dans les coûts estimés de l’inaction, on cumule les coûts de perte de biodiversité et les coûts liés à la santé humaine. Ceux-ci sont toutefois difficiles à calculer : par exemple, les coûts sanitaires ne peuvent être vérifiés qu’après une longue période de surveillance. La sélection des actions à mettre en oeuvre d’un point de vue environnemental, social et économique est une étape capitale. Chaque stratégie de gestion de risque et de protection de l’environnement est confrontée aux conditions et caractéristiques du milieu afin d’adopter la meilleure solution. Le choix entre les deux stratégies de gestion (prendre les mesures adaptées ou opter pour l’inaction) doit donc être déterminé après l’analyse des coûts et des bénéfices. La décision la plus efficiente découlera du résultat.

La valeur du dommage est souvent considérée égale au coût de la remise en état initial de l’environnement, or le dommage environnemental n’est pas toujours réparable et son coût difficilement calculable. C’est notamment le cas pour le coût sanitaire. L’exposition à la pollution a des répercussions directes et indirectes sur la santé. Les effets peuvent se manifester à court terme, mais aussi à

long terme, par une exposition chronique. La méthodologie de l’évaluation de l’impact sanitaire de la pollution se base sur l’exposition et le risque en mettant en relation les indicateurs d’exposition (concentrations de polluants, par exemple) et le risque sanitaire (décès prématurés, maladies ou hospitalisations). Cette approche masque la difficulté à établir un lien direct entre les causes qui peuvent être multifactorielles et les effets.

La responsabilité environnementale est également une notion très importante pour la protection de l’environnement. Sa reconnaissance facilite la mise en place de mesures susceptibles de prévenir les dommages potentiels ou de réparer ceux réellement causés à l’environnement. On entend par mesures « préventives » toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum les incidences. Les mesures de « réparation » sont toutes les actions ou combinaisons d’actions, incluant les mesures d’atténuation, les mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter, remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés, et fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services. Avant d’envisager toute mesure de réparation, il est nécessaire de prendre des précautions pour pouvoir éliminer tout risque d’impact négatif grave sur l’environnement et la santé humaine, quand cela est possible. La réparation des dommages environnementaux qui affectent les eaux, les espèces et habitats naturels, doit en premier lieu privilégier la remise en état initial de l’environnement et des ressources. Si la réparation est partielle, une compensation pour dommage doit être demandée au responsable. Parmi les mesures compensatoires, la plus utilisée est la compensation financière ou une taxe équivalente à la valeur monétaire du dommage estimé. Il est difficile de chiffrer cette valeur monétaire, car les dommages et pertes sur l’environnement sont souvent impossibles à évaluer. La question qui se pose est : combien coûte la nature et comment évaluer ses dommages ?

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- La relation entre la mer et le climat sur la côte méditerranéenne

- Les effets du changement climatique sur la biodiversité et le risque sanitaire

- Aménagement et gestion du littoral dans un contexte de changement climatique

- Recommandations et perspectives

- Pour aller plus loin

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse