- 4.93. Le recul des forêts marines

- 4.139. Ostreopsis, une microalgue benthique toxique qui prolifère en Méditerranée

- 4.184. L’avenir des posidonies sur le littoral régional

- 4.218. Le changement climatique est-il propice au développement des moustiques ?

- 4.240. La dérive des gélatineux le long du littoral provençal

Le milieu marin et sa biodiversité sont influencés par l’évolution du climat. Sur la côte méditerranéenne de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des facteurs, comme, par exemple, la hausse de la température de l’eau, la dégradation de la qualité de l’eau, la surpêche, les aménagements côtiers ou l’eutrophisation, bouleversent la biodiversité (destruction d’habitats, prolifération de microalgues, décalages phénologiques) et augmentent le risque sanitaire pour l’homme (développement de vecteurs de pathologies). Des premiers éléments de compréhension sont présentés dans ce chapitre afin de saisir les enjeux en lien avec le changement climatique sur le littoral et en mer.

4.93. Le recul des forêts marines

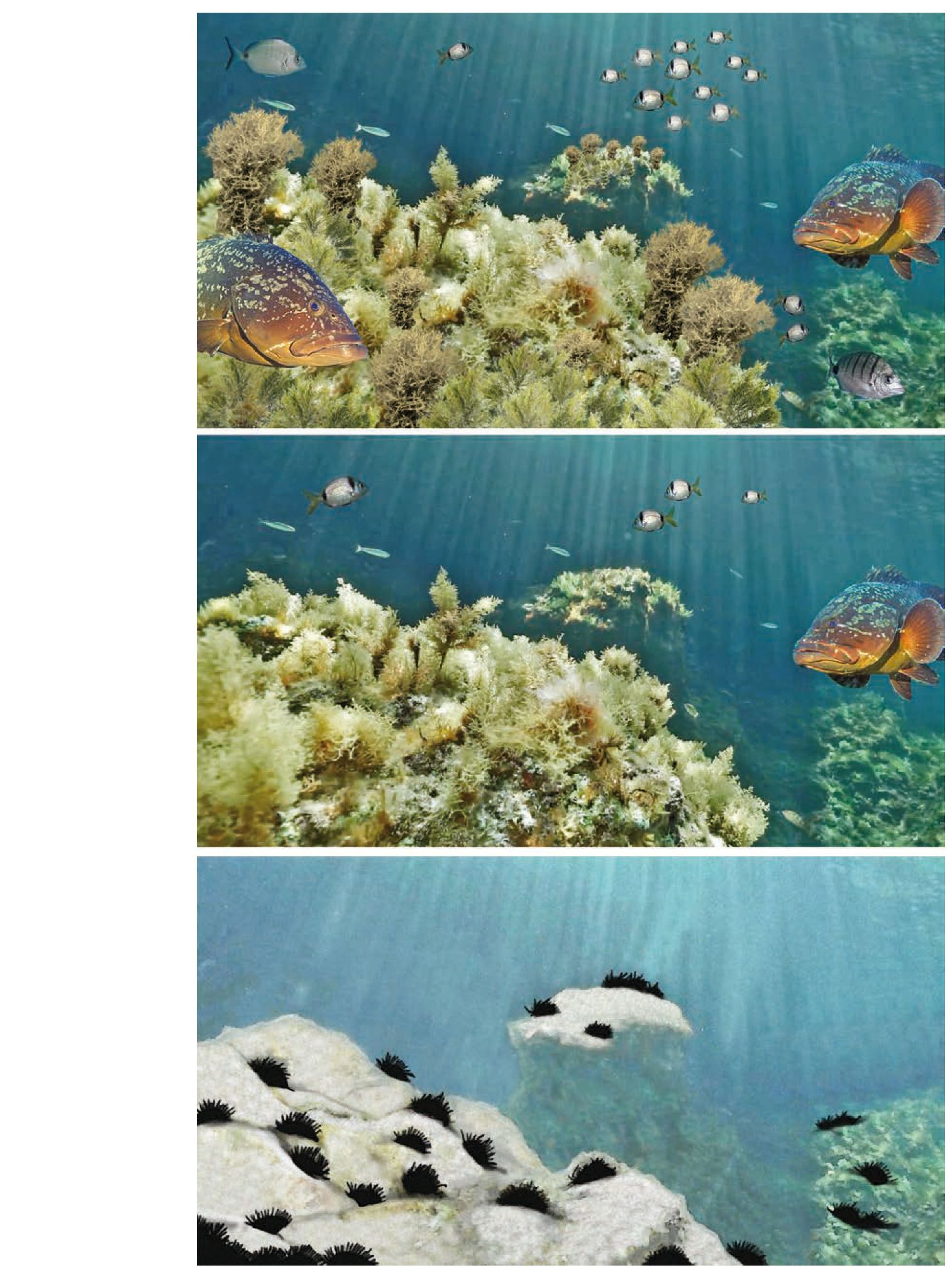

Les forêts marines d’algues brunes de l’ordre des Fucales et des Laminariales, les algues les plus complexes et évoluées, sont des peuplements structurés, riches et très productifs. Ils garantissent le maintien de services et fonctions écosystémiques (production primaire, nourricerie et maintien de la biodiversité, par exemple) dans les récifs rocheux des zones tempérées, où les communautés de macroalgues dominent. Ces habitats clés pour les écosystèmes rocheux sont, depuis des décennies, en régression dans la plupart des régions tempérées du globe. Les causes de cette perte d’habitat sont multiples et le changement climatique joue un rôle très important car, d’un côté, il pousse les espèces à affinité froide à migrer vers les hautes latitudes et, de l’autre, il augmente la pression herbivore des poissons en augmentant le métabolisme d’espèces déjà présentes ou en favorisant la migration vers les hautes latitudes d’espèces tropicales.

En Méditerranée, les forêts marines sont en particulier formées par le genre Cystoseira principalement composé d’espèces endémiques. Leur régression a été enregistrée à plusieurs endroits (en particulier dans les zones continentales), mais la pénurie de données historiques nous empêche de quantifier cette perte qui, d’après les experts, est très importante. Comme pour la majorité des espèces formant les forêts marines, des causes ont été identifiées pour expliquer leur disparition. Elles agissent à l’échelle globale (changement climatique, effets de la surpêche…) et locale (pollution, artificialisation de la côte…), et leurs interactions peuvent avoir des effets synergiques et donc accélérer le processus de déforestation de la Méditerranée.

Le changement climatique a été suggéré comme cause de régression des forêts marines dans plusieurs îles de Sicile et en mer Adriatique, tandis que l’urbanisation de la côte et la diminution de la qualité de l’eau seraient les causes principales en Méditerranée nord-occidentale. En Adriatique, des habitats ont subi des dégâts irréversibles dus à la pêche destructrice aux dattes de mer (Lithophaga litophaga) qui provoque une véritable désertification des fonds marins. Le phénomène est aussi causé par la surpêche des prédateurs des oursins, herbivores très efficaces dans les fonds rocheux (Figure 11).

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des études récentes ont mis en évidence une pression herbivore très importante exercée par des poissons indigènes (Sarpa salpa) capables de réduire la biomasse et le potentiel reproductif des forêts de Cystoseira de plus de 90 %. Le rôle de ces poissons herbivores a été probablement sous-estimé jusqu’à présent et pourrait augmenter, avec leur métabolisme, dans un contexte de réchauffement global. La Région PACA a aussi perdu une partie de ses forêts marines, à cause de l’urbanisation de la côte, de la diminution de la qualité de l’eau et de la surpêche, mais peut encore compter sur la présence de plusieurs espèces de Cystoseira qui forment localement des forêts en très bonne santé. De par sa localisation géographique, face au changement climatique, la région PACA pourrait être considérée comme le dernier refuge pour la plupart des espèces de Cystoseira dont la répartition serait restreinte aux plus hautes latitudes. Il est donc prioritaire de pouvoir garantir aux forêts marines régionales un statut de conservation adéquat, pour que ce lieu de refuge puisse garantir le maintien de la biodiversité marine méditerranéenne pour les générations futures.

4.139. Ostreopsis, une microalgue benthique toxique qui prolifère en Méditerranée

Depuis une vingtaine d’années, les microalgues benthiques toxiques du genre Ostreopsis (Dinoflagellés), originaires des tropiques, prolifèrent en été dans différentes zones tempérées (bassin méditerranéen, Japon, Nouvelle-Zélande, Brésil). Des études scientifiques mettent en avant le rôle important de la température de l’eau de mer sur l’intensité des efflorescences estivales qui semblent se produire lors des années les plus chaudes. L’implication du changement climatique dans l’extension de ce phénomène en zones tempérées a donc été suggérée, mais aucune preuve scientifique robuste n’a encore été produite. Il pourrait également s’agir d’espèces introduites, dont le développement serait facilité par le réchauffement climatique et les activités anthropiques.

En Méditerranée, Ostreopsis se développe en période de forte chaleur (juillet, parfois août) à très faible profondeur (0,5 m), principalement sur les zones rocheuses recouvertes de macroalgues. Des mortalités d’invertébrés marins (mollusques, oursins, crabes…) sont observées lors des efflorescences les plus importantes. Les microalgues peuvent se détacher du fond, et se concentrent alors à la surface de l’eau (photo 6). C’est là où se situe est le principal danger : en cas de vent, les microalgues, leurs fragments ou leurs toxines peuvent être transportés par les aérosols, et même les personnes hors de l’eau (sur les plages, les routes ou dans les habitations) peuvent être affectées par simple contact ou inhalation. Les Dinoflagellés benthiques sont connus dans les zones tropicales pour être à l’origine d’intoxications alimentaires sévères, suite à la consommation de crabes ou de poissons. Aucune intoxication alimentaire liée à Ostreopsis n’a été recensée jusqu’à présent en zones tempérées.

En Méditerranée, les signes les plus fréquents associés à Ostreopsis sont des irritations cutanées ou oculaires, mais des symptômes de type grippal avec des difficultés respiratoires peuvent aussi apparaître. Ces 20 dernières années, trois évènements de symptômes collectifs, impliquant à chaque fois plus de 200 personnes, ont été observés en Italie, Espagne et Algérie. Ces évènements collectifs posent parfois des problèmes d’engorgement des services d’urgence avec le risque de prise en charge retardée de patients atteints d’autres pathologies. Une analyse sociologique exploratoire réalisée en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2014 montre que le phénomène est aujourd’hui largement méconnu du grand public. Les acteurs sociaux interviewés, les usagers et les gestionnaires de plages ne font pas ou peu le lien entre Ostreopsis et les symptômes dont elle peut être à l’origine, quand bien même les ont-ils déjà ressentis.

Si la fermeture temporaire au coeur de la haute saison touristique (août 2013) d’une des plages de Villefranche-sur-Mer a marqué les mémoires des usagers locaux et des habitués, elle n’est cependant pas associée au bloom d’Ostreopsis pourtant à l’origine de l’arrêté municipal, mais à une pollution momentanée.

4.184. L’avenir des posidonies sur le littoral régional

Photo 7. Une inflorescence de Posidonia oceanica, à

Port-Cros (Provence), en octobre 2015. La floraison a lieu en automne, ce qui peut sembler surprenant.

La floraison automnale s’observe également chez des végétaux terrestres méditerranéens (©Jean-Georges Harmelin)

Photo 7. Une inflorescence de Posidonia oceanica, à

Port-Cros (Provence), en octobre 2015. La floraison a lieu en automne, ce qui peut sembler surprenant.

La floraison automnale s’observe également chez des végétaux terrestres méditerranéens (©Jean-Georges Harmelin)

La posidonie Posidonia oceanica est une magnoliophyte (plante à fleurs) endémique de la mer Méditerranée, c’est-à-dire qu’elle ne vit nulle part ailleurs (photo 7). Elle y est présente presque partout, de la surface à 20-40 m de profondeur, sur substrat meuble et plus rarement sur substrat rocheux. Elle n’est absente que dans les eaux trop froides (nord de l’Adriatique), trop chaudes (Liban, Israël) et trop dessalées (les embouchures du Rhône et des fleuves côtiers).

La posidonie est « ingénieur » de l’écosystème nommé « herbier de posidonie » (photo 8). Ce dernier est à l’origine de services écosystémiques considérables, dont la valeur annuelle par hectare est parmi les plus élevées au monde, terre et mer confondues : frayère et nurserie pour des espèces d’intérêt commercial, fixation des sédiments, protection des plages contre l’érosion, source de matière organique pour les autres écosystèmes côtiers, y compris à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Photo 8. Un herbier de posidonie (Posidonia oceanica) à Port-Cros (©Sandrine Ruitton)

Photo 8. Un herbier de posidonie (Posidonia oceanica) à Port-Cros (©Sandrine Ruitton)

La posidonie est sensible à un certain nombre d’activités humaines, principalement les aménagements côtiers, le chalutage, la turbidité et l’eutrophisation. À l’échelle de la Méditerranée, sa régression serait comprise entre 5 et 20 %, ce qui est relativement modeste (par comparaison avec d’autres habitats). En Provence et surtout sur la Côte d’Azur, le taux de régression serait compris entre 4 % (régressions prouvées depuis un siècle) et 16 % (régressions dont l’ancienneté n’est pas connue).

Le changement climatique menace-t-il directement l’herbier de posidonie ? À première vue, non. La posidonie vit et est dominante dans une large gamme saisonnière de températures, de 10°C (en hiver) à 28-30°C (en été). Dans notre région, les modèles ne prédisent pas, d’ici la fin du XXIe siècle, des températures estivales supérieures à 28-30°C en mer. La posidonie peut même bénéficier du réchauffement dans les régions où les basses températures hivernales constituaient jusqu’ici un facteur limitant (Languedoc, nord de l’Adriatique, mais aussi Provence occidentale), en particulier pour la floraison et la fructification.

Qu’en est-il des effets indirects ? Les effets de l’augmentation de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) et de l’acidification ne sont pas clairs : positifs, neutres ou négatifs ? La montée du niveau marin diminue le bilan lumineux en limite inférieure de l’herbier. Il en résulte la remontée de la profondeur de compensation et la régression de l’herbier. Cela s’observe déjà à Port-Cros et en Corse. Pour le moment, la vitesse de montée de la mer (environ 3 mm par an) est compatible avec la croissance verticale des posidonies, et les pertes (en limite inférieure) sont compensées par des gains (en limite supérieure). Mais la vitesse s’accélère : 40 mm par an sont envisagés à la fin du XXIe siècle, ce qui ne sera plus compatible avec la croissance de la posidonie. Un autre danger les guette : les poissons-lapins du genre Siganus, entrés en Méditerranée par le canal de Suez, qui sont des herbivores voraces. Le réchauffement favorise leur progression vers l’ouest et le nord de la Méditerranée. Dans notre région, ils menaceront sérieusement de surpâturage les herbiers de posidonie (mais aussi les forêts de macroalgues, lire §4.1). D’autres espèces introduites (invasions biologiques) seront aussi impliquées.

Au total, l’herbier de posidonie ne constitue sans doute pas l’écosystème le plus directement menacé par le changement climatique. D’autres facteurs, liés aux activités humaines, sont plus préoccupants. En revanche, les impacts indirects (montée du niveau de la mer, invasions biologiques) pourraient menacer sérieusement les posidonies de la Provence et de la Côte d’Azur.

Un aspect important mérite d’être souligné : l’herbier de posidonie, en séquestrant à long terme du carbone dans la « matte » (rhizomes et racines, vivants ou morts, pratiquement imputrescibles, qui s’accumulent au-dessus du fond initial), contribue à atténuer les effets des rejets anthropiques de CO2. Aux Baléares, l’équivalent de 10 % des rejets anthropiques de CO2 est séquestré, chaque année, dans les mattes de posidonies. Inversement, la mort de P. oceanica et l’érosion des mattes remettent en circulation le carbone séquestré pendant des millénaires. La destruction des herbiers à P. oceanica constitue ainsi une sorte de « bombe à retardement » qui peut être comparée à celle des toundras en milieu continental.

ZOOM 5. Le peuplement des poissons de Méditerranée et le changement climatique

Sous l’effet du réchauffement des eaux et de la stratification (eau chaude persistante à la surface), le peuplement des poissons en Méditerranée est potentiellement menacé par le changement climatique à court, moyen et long terme. Les principales causes sont :

- une « méridionalisation » : remontée des espèces méditerranéennes du sud du bassin vers le nord (la girelle paon, par exemple) et déplacement du bassin oriental vers l’occidental (le barracuda). À l’opposé, des espèces d’affinité d’eau froide (le sprat, par exemple) pourraient disparaître ;

- un milieu plus favorable à l’épanouissement d’espèces d’origine tropicale, en provenance de l’océan Atlantique, de la mer Rouge ou encore de l’océan Indien. Ces espèces invasives peuvent pénétrer seules en Méditerranée par le détroit de Gibraltar, par exemple, ou profiter de l’aide de l’homme pour se déplacer (canal de Suez, transport par bateaux, aquaculture, aquariums…).

Ces modifications dans la biodiversité se traduisent par un changement de relations entre les espèces. La principale crainte réside dans l’arrivée d’espèces de poissons herbivores (notamment les poissons lapins du genre Siganus, Cf. 2.3) depuis la mer Rouge. Ils pourraient entraîner une régression importante des grandes formations végétales (forêts de Cystoseira, par exemple). Les mers tropicales se différencient également des mers tempérées, comme la Méditerranée, par la présence de nombreuses espèces toxiques (vénéneuses ou venimeuses). Leur introduction pourrait avoir des conséquences socio-économiques importantes : intoxications des pêcheurs ou des consommateurs, plongeurs blessés… En Méditerranée orientale, le poisson-lion (Pterois volitans et Pterois miles), le poisson-pierre (Synanceia verrucosa) et le fugu (Lagocephalus sceleratus) sont déjà arrivés.

4.218. Le changement climatique est-il propice au développement des moustiques ?

L’ensemble des anomalies climatiques envisagées par les scénarios d’émissions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (horizons 2020, 2050 et 2080) entraîne un élargissement de l’enveloppe bioclimatique vers le nord et l’ouest de la France. L’évolution des éclosions de la principale espèce de moustique très nuisible du littoral méditerranéen, Aedes (Ochlerotatus) caspius, a été étudiée en 2012 dans un contexte de changement climatique. Inféodée aux zones humides d’eau saumâtre à submersions temporaires, cette espèce est active de mars à octobre, passant l’hiver à l’état d’oeufs diapausants (développement en arrêt). Un modèle d’occurrences d’éclosions a été développé à partir de la base de données des interventions quotidiennes de l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, sur la période 2004-2009. Les caractéristiques du sol, la température minimale, la photopériode, l’amplitude des températures, et à un degré moindre, les précipitations, les irrigations artificielles à des fins agropastorales ou cynégétiques, ainsi que leur variabilité, constituent les principaux facteurs qui expliquent la dynamique d’Aedes caspius.

Le scénario intermédiaire, à l’horizon 2050, entraîne l’allongement de la période d’activité qui serait à la fois plus précoce de 15 jours et plus tardive de 26 jours. Comme l’ont montré différentes études sociologiques, les nuisances exprimées par les populations résultent de l’interaction entre la présence de moustiques et certains modes de vie. À ce titre, dans le sud de la France hexagonale, les niveaux de nuisance ressentis les plus élevés sont concentrés pendant la période estivale, durant laquelle les modes de vie et les loisirs tournés vers l’extérieur exposent davantage habitants et touristes aux piqûres de l’insecte anthropophile. L’augmentation des températures allongerait la période d’activité des moustiques, mais aussi la période de vie en plein air des êtres humains, ce qui les exposerait de ce fait à un temps de nuisance accru.

Les arbovirus transmis par les moustiques, tels que la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune, constituent quant à eux des problèmes de santé publique sérieux compliqués par la récente dissémination à l’échelle planétaire. Cette dernière est essentiellement due aux transports intercontinentaux passifs des deux vecteurs d’origine tropicale, bien adaptés au milieu urbain, Aedes aegypti et le moustique tigre Aedes albopictus (photos 9 et 10). L’implantation de ce dernier en zones tempérées résulte de sa capacité à passer l’hiver à l’état d’oeufs diapausants. Les modèles mathématiques, qui extrapolent les effets du changement climatique, indiquent une absence de modifications majeures à l’avenir dans la répartition mondiale de ces vecteurs très nuisibles, mais une évolution des modes de transmission des agents pathogènes.

Photos 9 et 10. Aedes albopictus, femelles se gorgeant (©Jean-Baptiste Ferré, EID Méditerranée)

Des travaux scientifiques ont démontré une relation étroite entre la température et la réplication virale chez les moustiques, donnant lieu à un raccourcissement de la période d’incubation extrinsèque (cycle du virus dans le moustique), une augmentation du taux d’infection et une dissémination plus rapide, bien que cela varie selon l’espèce et le virus. Ainsi, Aedes albopictus et Aedes aegypti seraient moins infectés par les virus du chikungunya et de la fièvre jaune à haute température, mais le seraient davantage par le virus de la Dengue.

L’augmentation de l’aire de répartition d’Aedes albopictus sur le littoral méditerranéen français n’est pas passée inaperçue auprès des acteurs locaux et des populations. Elle expose à une nouvelle nuisance des populations jusqu’alors moins soumises aux moustiques anthropophiles, soit par faible présence d’espèces autochtones, soit du fait de l’efficacité des politiques de démoustication menées dès les années 1960. Les populations font confiance au système de santé français pour gérer d’éventuelles épidémies d’arboviroses. En termes de gestion, l’un des problèmes centraux relatif à la prolifération d’Aedes albopictus est son caractère urbain et domestique qui nécessiterait à l’avenir une prise en compte de la réduction de la formation des gîtes larvaires dès la conception des espaces urbains et du bâti, idéalement dans une logique d’habitat durable et anti-vectoriel.

Des précipitations abondantes, telles que les épisodes cévenols, peuvent entraîner la mise en eau de nombreux micro-gîtes urbains anthropiques généralement secs, ce qui a pour conséquence une augmentation de l’abondance des populations du moustique tigre. Les modélisations récentes ont montré que sa diffusion et son établissement dans le sud de la France dépendent davantage des activités humaines (transport notamment) et de l’utilisation des sols que du changement climatique.

En ce qui concerne le paludisme, selon l’origine géographique, la capacité à transmettre les espèces parasitaires, pathogènes pour l’homme (espèces plasmodiales), diffère sensiblement en fonction du type de moustiques adultes (anophèles), seuls vecteurs des agents pathogènes. Jusqu’à récemment, les espèces européennes Anopheles labranchiae et Anopheles sacharovi n’étaient pas considérées aptes à transmettre des souches africaines de Plasmodium falciparum, mais de nouvelles études sur leur compétence vectorielle sont en cours. Actuellement, si le paludisme menace principalement les voyageurs en zone intertropicale, les possibilités d’une résurgence en Europe existent par l’importation de souches plasmodiales transmissibles par des vecteurs autochtones européens ou de vecteurs d’autres continents profitant des modifications climatiques pour augmenter leur zone d’expansion. Les enquêtes sociologiques ont montré que la mémoire collective relative au paludisme est parfois encore vive dans certaines régions, comme la Camargue et la Corse, mais fait en revanche l’objet d’une relative amnésie collective dans d’autres, comme en ex-région Rhône-Alpes. Une éventuelle réémergence paludéenne aurait de ce fait des effets inégaux d’une région à l’autre, autant en termes d’acceptation que de savoir-faire en matière de prévention et de protection.

ZOOM 6. Interactions entre zones humides et mer dans un contexte de changement climatique

Photo 11. Reconnexion d’une lagune avec la mer résultant de l’érosion côtière, Camargue (©Marc Thibault, Tour du Valat)

Photo 11. Reconnexion d’une lagune avec la mer résultant de l’érosion côtière, Camargue (©Marc Thibault, Tour du Valat)

Situées à l’interface entre les écosystèmes terrestres et marins, les zones humides littorales sont des écosystèmes dynamiques et souvent instables, en particulier le long des plaines côtières bordant la mer Méditerranée. Depuis des siècles, elles ont connu d’importantes transformations notamment pour les besoins de l’agriculture, la saliculture, la pêche, la navigation et plus récemment l’industrie et le tourisme. Le changement climatique vient ainsi s’ajouter aux pressions exercées sur ces espaces. Les cours d’eau, les plans d’eau et les zones humides sont parmi les habitats naturels les plus sensibles au changement climatique. L’augmentation de la température de l’eau menace, par exemple, directement la persistance d’espèces animales et végétales associées aux eaux douces courantes ou stagnantes. Les changements de températures et de précipitations auraient des conséquences complexes sur les cycles biochimiques. Par exemple, la hausse de la température entraînerait des décalages phénologiques dans les cycles de développements phytoplanctoniques et zooplanctoniques, favorisant le développement de marées vertes, avec pour corollaire une demande accrue en oxygène résultant de la décomposition du phytoplancton. Ce processus aurait potentiellement des conséquences sur les concentrations en oxygène à l’interface sédiment-eau, dont l’un des effets augmenterait le relargage du phosphore contenu dans le sédiment. En raison des sécheresses plus accentuées et prolongées, une partie des zones humides littorales devrait connaître des assèchements plus prononcés. Des épisodes orageux plus fréquents augmenteraient l’érosion des bassins-versants et la sédimentation dans les milieux aquatiques. Globalement, des fluctuations plus importantes des niveaux d’eau sont attendues. L’adaptation de la faune et la flore à ces changements dépendra de l’étendue, de la vitesse, des périodes et de la fréquence des fluctuations.

L’élévation du niveau marin, dont les effets peuvent être localement accentués par la subsidence, va générer des inondations et le déplacement des habitats naturels situés en plaines côtières, accentuer l’érosion littorale (photo 11), augmenter les phénomènes de submersions marines et leurs impacts, et entraîner la salinisation et le rehaussement des nappes côtières. Le recul des lidos sableux, situés entre la mer et les étangs, aura pour conséquence le comblement progressif des lagunes arrière-littorales. L’élévation du niveau marin va d’autre part accentuer les difficultés d’évacuation gravitaire des eaux des lagunes vers la mer, avec pour conséquence une augmentation du risque inondation. Elle aura aussi pour effet d’accroître la part des apports d’eau de mer dans le bilan hydrique des lagunes côtières, avec, selon les étangs considérés, une tendance à la salinisation ou à la « marinisation » (remontée progressive de l’eau de mer dans les terres).

L’élévation du niveau marin et de la nappe salée affectera aussi certaines zones humides d’eau douce proches du littoral qui deviendront de plus en plus saumâtres, ce qui conduira à un remplacement des communautés animales et végétales, avec la disparition ou le déplacement plus en amont des espèces strictement liées aux eaux douces.

Les végétations pionnières à salicornes, les fourrés halophiles et les steppes salées, qui sont des habitats naturels situés à une altitude inférieure à 1 m audessus du niveau marin moyen, devraient se déplacer vers des niveaux topographiques plus élevés, si l’aménagement sur le littoral permet cette mobilité. Les prévisions suggèrent qu’après translation, les habitats type prés salés vont régresser, tandis que les gazons à salicornes annuelles et les fourrés halophiles devraient potentiellement progresser pour occuper une superficie plus importante qu’actuellement, d’autant plus si la stratégie adoptée par les pouvoirs publics est celle du recul stratégique.

Les changements d’usages induits par le changement climatique auront aussi des conséquences importantes sur les zones humides littorales et leurs interactions avec la mer. En Camargue, les salines qui ont été cédées au Conservatoire du littoral, à partir de 2008, incluent en particulier des secteurs sévèrement exposés à l’effet conjugué de l’érosion et de l’élévation du niveau marin. Le nouveau propriétaire a fait le choix du recul stratégique et de la renaturation. La gestion plus souple du trait de côte se traduit par l’arrêt des travaux coûteux de maintenance des ouvrages de défense situés en front de mer, qui pourront être remplacés par des aménagements situés à l’intérieur des terres, plus pérennes et répondant mieux aux enjeux de protection des biens et des personnes contre les submersions marines sur le long terme. Les échanges hydrobiologiques entre la mer et les lagunes s’en retrouvent renforcés. Cet exemple montre comment l’élévation du niveau marin peut constituer une opportunité pour repenser la gestion des territoires littoraux, en redonnant plus de place à la naturalité du fonctionnement des zones humides littorales.

4.240. La dérive des gélatineux le long du littoral provençal

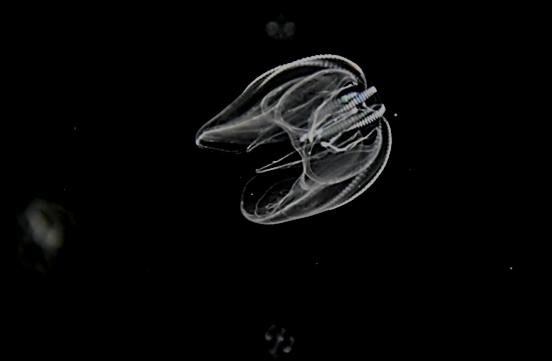

Les méduses et les autres organismes gélatineux (cténaires et tuniciers pélagiques) ont en commun d’être composés à 90 % d’eau et d’avoir des taux d’ingestion, de croissance et de reproduction parmi les plus élevés du règne animal. Ils présentent néanmoins des morphologies différentes, des comportements spécifiques ayant des rôles variés dans la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Partie intégrante du plancton, les organismes gélatineux, même lorsqu’ils atteignent 2 m de diamètre, sont transportés par les courants.

Photo 12. Cténaire invasif, Mnemiopsis leidyi (©B. Belloni)

Photo 12. Cténaire invasif, Mnemiopsis leidyi (©B. Belloni)

De rares espèces ont cependant la capacité de lutter contre les courants et certaines réalisent des migrations journalières entre la surface des océans (ou des mers) et les profondeurs (entre 400 et 600 m), telles que Pelagia noctiluca en mer Méditerranée, alors que d’autres doivent rester en surface la journée, hébergeant dans leurs tissus des organismes photosynthétiques.

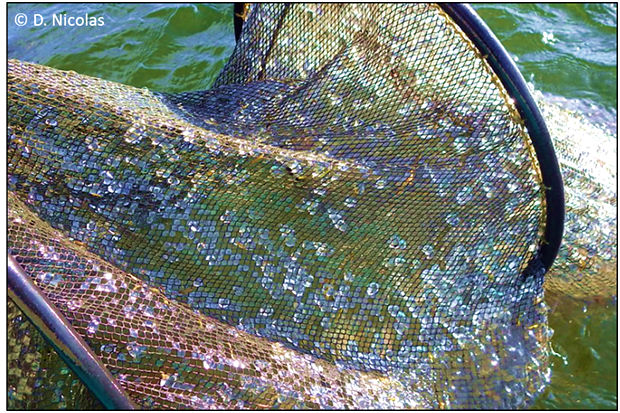

Plusieurs milliers d’espèces de gélatineux sont à ce jour recensées, mais la découverte d’espèces jusqu’ici inconnues se poursuit. En Méditerranée, des méduses, comme les Pelagia noctiluca, Aurelia aurita, Rhizostoma pulmo, Chrysaora hysoscella (toutes plus ou moins urticantes) ou des cténaires (Mnemiopsis leidyi, espèce introduite non urticante, photo 12) sont observées régulièrement, parfois en nombre très impressionnant : en mer Noire, par exemple, l’abondance en Mnemiopsis leidyi atteint jusqu’à 7000 individus par m3, représentant 95 % de la biomasse pélagique. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les effets de ces proliférations touchent à ce jour principalement les activités balnéaires et la pêche. Sur les plages, Pelagia noctiluca est la principale incriminée. Très urticante, sa présence peut amener les baigneurs à provisoirement et localement déserter les zones les plus touchées. Les impacts économiques demeurent, selon les témoignages des acteurs locaux interrogés, relativement acceptables, car ponctuels. Dans les lagunes côtières (notamment les étangs de Berre et du Vaccarès), les pêcheurs professionnels sont les plus affectés par la prolifération de Mnemiopsis leidyi, espèce exotique invasive qui obstrue leurs filets (photo 13). Ces derniers témoignent de manques à gagner significatifs. Ces proliférations de cténaires perturbent tout particulièrement la pêche à l’anguille soumise à une forte saisonnalité.

Photo 13. Filet de pêche colmaté suite à la prolifération de Mnemiopsis leidyi dans l’étang de Berre (©D. Nicolas)

Photo 13. Filet de pêche colmaté suite à la prolifération de Mnemiopsis leidyi dans l’étang de Berre (©D. Nicolas)

Il demeure cependant difficile d’observer et d’étudier les organismes gélatineux et plus encore, de prévoir leur échouage sur les plages en temps réel. En outre, l’apparente augmentation de leur nombre dans le monde, tout comme en Méditerranée, reste à confirmer. Il existerait une combinaison complexe de facteurs qui favoriserait la prolifération de gélatineux : augmentation de la température de l’eau, force et direction des courants, croissance du plancton, artificialisation du littoral, surpêche de poissons planctonophages (sardine, anchois, harengs) et introduction d’espèces invasives.

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- La relation entre la mer et le climat sur la côte méditerranéenne

- Les effets du changement climatique sur la biodiversité et le risque sanitaire

- Aménagement et gestion du littoral dans un contexte de changement climatique

- Recommandations et perspectives

- Pour aller plus loin

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse