Les mers et les océans absorbent environ le quart du CO2 rejeté dans l’atmosphère par les activités humaines. Cela permet de modérer le changement climatique, mais entraîne un bouleversement de la chimie de l’eau de mer et notamment une augmentation de son acidité. L’acidification des océans décrit en fait de multiples changements : augmentation de la concentration en CO2 et en carbone inorganique dissous, diminution du pH (correspondant à une augmentation d’acidité) et de la concentration en ions carbonates.

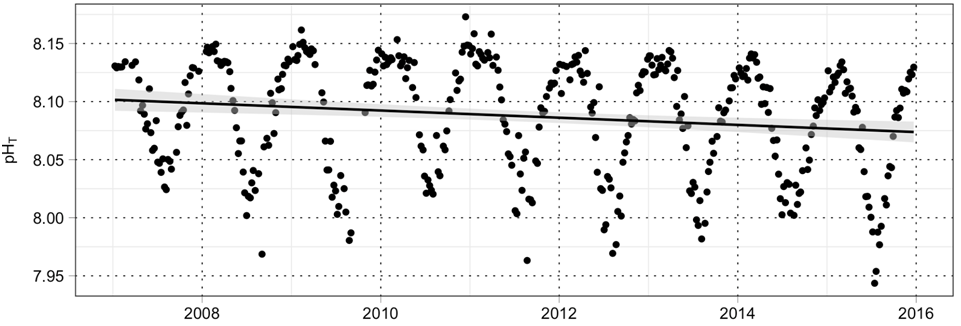

La mer Méditerranée ne fait pas exception. Par exemple, les mesures hebdomadaires réalisées dans la rade de Villefranche-sur-Mer depuis 2007 montrent sans ambiguïté la diminution du pH (Figure 8). La diminution est de 0,028 unités par décennie, ce qui est comparable à ce qui est mesuré dans d’autres régions du monde. On estime que l’acidité a augmenté d’environ 30 % depuis le début de la révolution industrielle et qu’elle pourrait tripler d’ici 2100, en fonction de l’évolution future des émissions de CO2.

Figure 8. Évolution du pH en surface, exprimé sur l’échelle totale, à l’entrée de la rade de Villefranche-sur-Mer18 (source : Kapsenberg et al., 2016)

Figure 8. Évolution du pH en surface, exprimé sur l’échelle totale, à l’entrée de la rade de Villefranche-sur-Mer18 (source : Kapsenberg et al., 2016)

Les impacts de l’acidification sont variables car les organismes marins ont des sensibilités différentes. Plusieurs organismes planctoniques sont affectés, ce qui suggère que la chaîne alimentaire méditerranéenne pourrait être altérée dans le futur. Des organismes planctoniques sont des proies indispensables pour certaines larves de poissons d’intérêt commercial : une diminution de leur abondance aurait donc des conséquences sur la pêche. La plupart des organismes qui ont un squelette (coraux) ou une coquille (huîtres, moules) calcaire sont plus sensibles que d’autres, comme, par exemple, les bactéries et les virus.

Le réchauffement de la mer Méditerranée aura vraisemblablement des conséquences plus rapides et plus dramatiques que l’acidification. C’est notamment le cas pour les gorgones, qui ont subi des épisodes de mortalité massive lors de pics de températures.

C’est également le cas pour les mollusques bivalves d’intérêt aquacole, secteur qui représente une source de revenus, d’emploi et de nourriture importante. Il a été montré qu’une augmentation de 3°C au-dessus du maximum estival de température conduit à une mortalité de 100 % des moules méditerranéennes.

Mieux appréhender la vulnérabilité du littoral méditerranéen, aujourd’hui et demain, est indispensable en vue de protéger les côtes sableuses et rocheuses de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mais avant d’évoquer les processus d’érosion susceptibles d’évoluer dans un contexte de changement climatique, il est important de comprendre les processus physiques qui régissent la houle et les phénomènes de submersion.

Sommaire du cahier

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse