Avant de découvrir les différentes contributions des chercheurs du GREC-PACA, il est important de préciser certaines notions et le contexte régional afin de mieux cerner les enjeux du changement climatique qui concernent la frange littorale méditerranéenne et plus particulièrement la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le littoral

« Littoral » est un terme complexe qui s’interprète différemment selon l’angle physique, juridicoadministratif, scientifique ou littéraire considéré.

Sur un plan biologique, on peut limiter la côte à l’espace occupé par les espèces végétales liées à la zone intertidale ou à la zone d’embruns et d’humectation. Un océanographe s’intéressera à la dynamique des eaux et des sédiments, à cette interface terre-mer, un écologue aux écosystèmes et à leur fonctionnement, un géomorphologue plutôt au trait de côte lui-même. Sur un plan démographique et économique, seront pris en compte les territoires participant directement à l’économie maritime.

Sur un plan juridique, les limites littorales terrestres sont définies suivant un découpage administratif et par différentes lignes en mer, comme la limite de mer territoriale (12 milles nautiques) par exemple.

Suivant les thématiques abordées sur le territoire et les données mobilisées pour son suivi, le géographe utilisera plusieurs définitions pour délimiter le littoral terrestre et son arrière-pays.

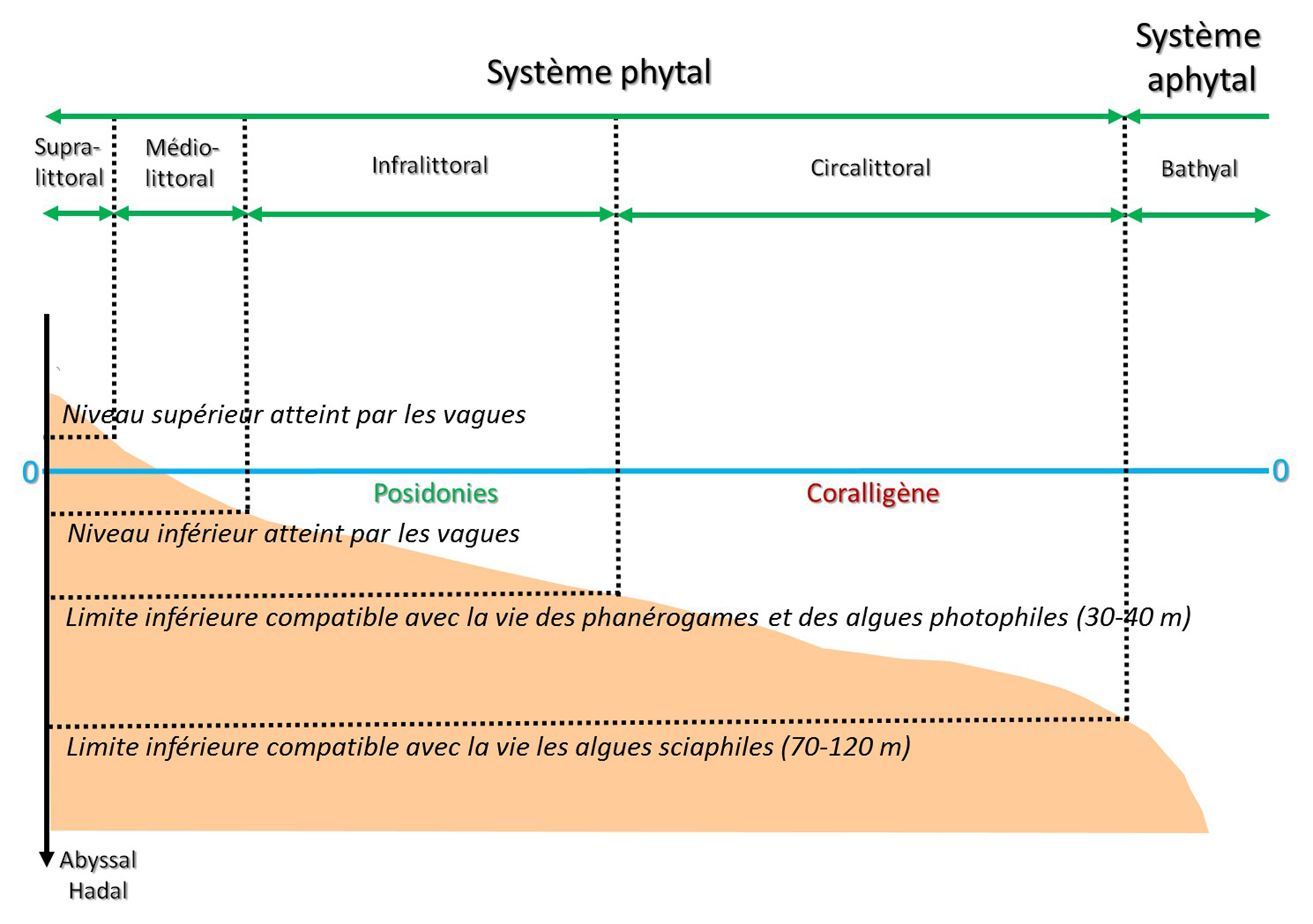

D’un point de vue écologique, le littoral marin est divisé en étages dont les types de peuplements varient en fonction de la profondeur. À partir de la surface, on rencontre (Figure 1) :

- l’étage supralittoral, jamais immergé, mais fortement humidifié par les embruns ;

- l’étage médiolittoral, soumis à la contrainte des vagues (et des marées) ;

- l’étage infralittoral, totalement immergé : sa limite inférieure correspond à la limite de pénétration de la lumière et de la capacité des espèces à réaliser la photosynthèse (entre 30 et 40 m de profondeur ; correspond à la limite des herbiers de posidonie). Cet étage abrite le plus grand nombre d’organismes ;

- l’étage circalittoral, dont la limite profonde est celle compatible avec la vie des algues pluricellulaires sciaphiles (70 à 120 mètres ; milieu propice au coralligène).

Figure 1. L’étagement en Méditerranée (redessiné,

d’après Bellan-Santini D., Lacaze J.-C. et Poizat C.,

1994). Le système phytal est un milieu marin où la

lumière solaire est suffisante pour la photosynthèse

Figure 1. L’étagement en Méditerranée (redessiné,

d’après Bellan-Santini D., Lacaze J.-C. et Poizat C.,

1994). Le système phytal est un milieu marin où la

lumière solaire est suffisante pour la photosynthèse

Chaque pays a ses critères administratifs, juridiques et scientifiques, ce qui rend impossible une définition universelle du littoral. Ainsi, aux États-Unis, le Coastal Zone Management Act (CZMA, titre III, section 301, 1972) donne un point de vue à la fois pragmatique et philosophique important sur l’organisation de l’espace : la zone côtière est riche d’une variété de ressources naturelles, commerciales, récréatives, écologiques, industrielles, esthétiques de valeur immédiate et potentielle pour le bien-être actuel et futur de la Nation, mais sans non plus préciser de limites.

La zone littorale est considérée soit comme une ligne de contact entre la terre et la mer (bord, côte, rivage), soit plus largement comme une zone sous l’influence de la mer (littoral). Dans ce cahier, le littoral signifiera la zone d’interaction des dynamiques de l’hydrosphère, de la lithosphère et de l’atmosphère, en y intégrant les effets de l’action anthropique. C’est de fait un espace mal délimité, donc peu facile à aménager et à gérer.

La loi littoral

Suite à la prise de conscience en France de la valeur patrimoniale et de l’importance économique du littoral, une loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi littoral », a été votée en 1986 (code de l’urbanisme) pour le mettre à l’abri des multiples convoitises, dont les ravages avaient pu être mesurés sur la côte méditerranéenne. Cette loi vise à encadrer l’aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière, et à permettre le libre accès du public sur les sentiers littoraux. Le littoral est désormais un espace que les pouvoirs publics tentent de protéger par la maîtrise foncière et la réglementation. La protection s’étend à la diversité géographique, géologique, floristique et faunistique, aux espaces rares ou sensibles, mais aussi à la diversité culturelle, artisanale et sociale. Cette protection n’empêche pas le développement économique traditionnel lié à la mer ou au tourisme. La loi littoral définit et liste les communes littorales où elle s’applique. En bord de mer, ce sont les communes maritimes, riveraines des océans, des lagunes ou des estuaires en aval de la limite transversale à la mer. Depuis le décret 2004, ont été ajoutées les communes d’estuaires, situées entre la limite de salure et la limite transversale à la mer.

La Méditerranée

La population totale des pays côtiers méditerranéens est d’environ 450 millions d’habitants (7 % de la population mondiale) à laquelle il faut ajouter environ 200 millions de touristes internationaux. Avec près de la moitié de la population méditerranéenne vivant près des côtes, le littoral méditerranéen figure parmi les zones les plus densément peuplées et les plus fortement urbanisées de la planète.

En région méditerranéenne, la variabilité spatiale et temporelle des conditions climatiques, océaniques et hydrologiques est forte. Par sa situation entre climat tempéré des latitudes moyennes et climat plus chaud et sec de l’Afrique du Nord, par le fait qu’elle soit une mer semi-fermée entourée de montagnes et de régions littorales très urbanisées, la Méditerranée est reconnue comme l’une des régions au monde les plus sensibles au changement climatique.

L’analyse des tendances observées des moyennes annuelles sur les 50 dernières années montre des évolutions du cycle de l’eau en Méditerranée avec, à l’échelle du bassin, une augmentation de la température, une diminution des apports des fleuves à la mer et des précipitations, ainsi qu’une augmentation de l’évaporation (bilan hydrologique négatif sans l’apport de l’eau de l’océan Atlantique). Les projections climatiques des modèles globaux ou régionaux indiquent que cette tendance va se poursuivre, avec une amplitude de ces changements qui dépend, principalement après 2050, des différents scénarios d’émissions des gaz à effet de serre (GES). Ces projections indiquent aussi une augmentation en fréquence et intensité des vagues de chaleur. Néanmoins, la distribution spatiale détaillée des changements de températures, et encore plus de précipitations, demeure encore incertaine.

La question du changement climatique et de ses conséquences s’est installée, en deux décennies, au centre des préoccupations internationales. La science a établi la réalité de ce changement et a souligné que les écosystèmes et sociétés méditerranéennes étaient parmi les plus menacés de la planète. Même si elle ne représente que 1,5 % de la surface terrestre, la Méditerranée est exemplaire, car elle concentre nombre d’enjeux potentiellement catastrophiques pour la planète : sismicité, démographie galopante, réchauffement climatique, modification du cycle de l’eau, dégradation et fragmentation des habitats, atteintes à la biodiversité, répartition inégale des ressources, rapports Nord-Sud pouvant devenir conflictuels, flux migratoires, urbanisation côtière et littoralisation rapides.

La recherche appliquée à la région méditerranéenne

La Méditerranée est un espace de recherche privilégié pour de nombreuses disciplines scientifiques exactes, naturelles et humaines. Les conséquences de l’anthropisation créant des contextes inédits deviennent centrales pour la réflexion scientifique. De nouvelles approches de recherche pluridisciplinaire sont nécessaires pour en comprendre les modalités de fonctionnement et d’évolution. L’augmentation du socle des connaissances est indispensable pour appréhender la dynamique et les mécanismes du changement climatique, évaluer l’impact des intrants chimiques et autres polluants sur la santé des écosystèmes et des populations, caractériser la dispersion et l’intensité des usages qui impactent les écosystèmes côtiers marins et continentaux, réaliser le bilan sanitaire du bassin, évaluer et gérer les risques, favoriser la restauration par l’adaptation, la conservation des ressources et la prévention. Les risques sont liés :

- aux variations climatiques elles-mêmes (sécheresses, feux, érosion du littoral, modifications de la dynamique marine et des cycles biogéochimiques) ;

- à l’industrialisation, à l’urbanisation et aux transports (pollution de l’air, de l’eau, des sols et des ressources vivantes) ;

- aux impacts des usages et pratiques sur la quantité et la qualité des ressources minérales et vivantes, sur la biodiversité, ses fonctions et ses services.

Cette approche complexe du fonctionnement et des fonctions du système exige des infrastructures et des moyens d’observation et d’analyse des milieux et des populations, des stratégies de terrain adaptées au long terme, mais aussi au court terme, et à la saisonnalité particulièrement marquée en Méditerranée.

Un rôle primordial de la science est d’estimer et de réduire les incertitudes, mais celles-ci ne doivent pas être un prétexte à l’inaction, car il est peu probable que ces incertitudes, qui dépendent des politiques publiques mises en oeuvre ou non, disparaissent complètement. Les résoudre progressivement permettra de mieux comprendre les chaînes causales qui relient le climat et les paramètres environnementaux et anthropiques, et d’agir sur les conséquences du changement global. La science ne fait pas que le constat des risques : elle est capable de fournir des solutions innovantes pour dépasser les blocages qui ralentissent ou empêchent l’atténuation du changement climatique, mais aussi pour faciliter l’adaptation en tenant compte des spécificités du contexte environnemental et sociétal de la région méditerranéenne. La science est l’outil, même s’il est imparfait, le mieux à même de concilier la lutte contre le changement climatique, les objectifs du développement durable et le financement du développement. Ses résultats doivent aider à fonder les politiques publiques nécessaires à l’atténuation et à l’adaptation.

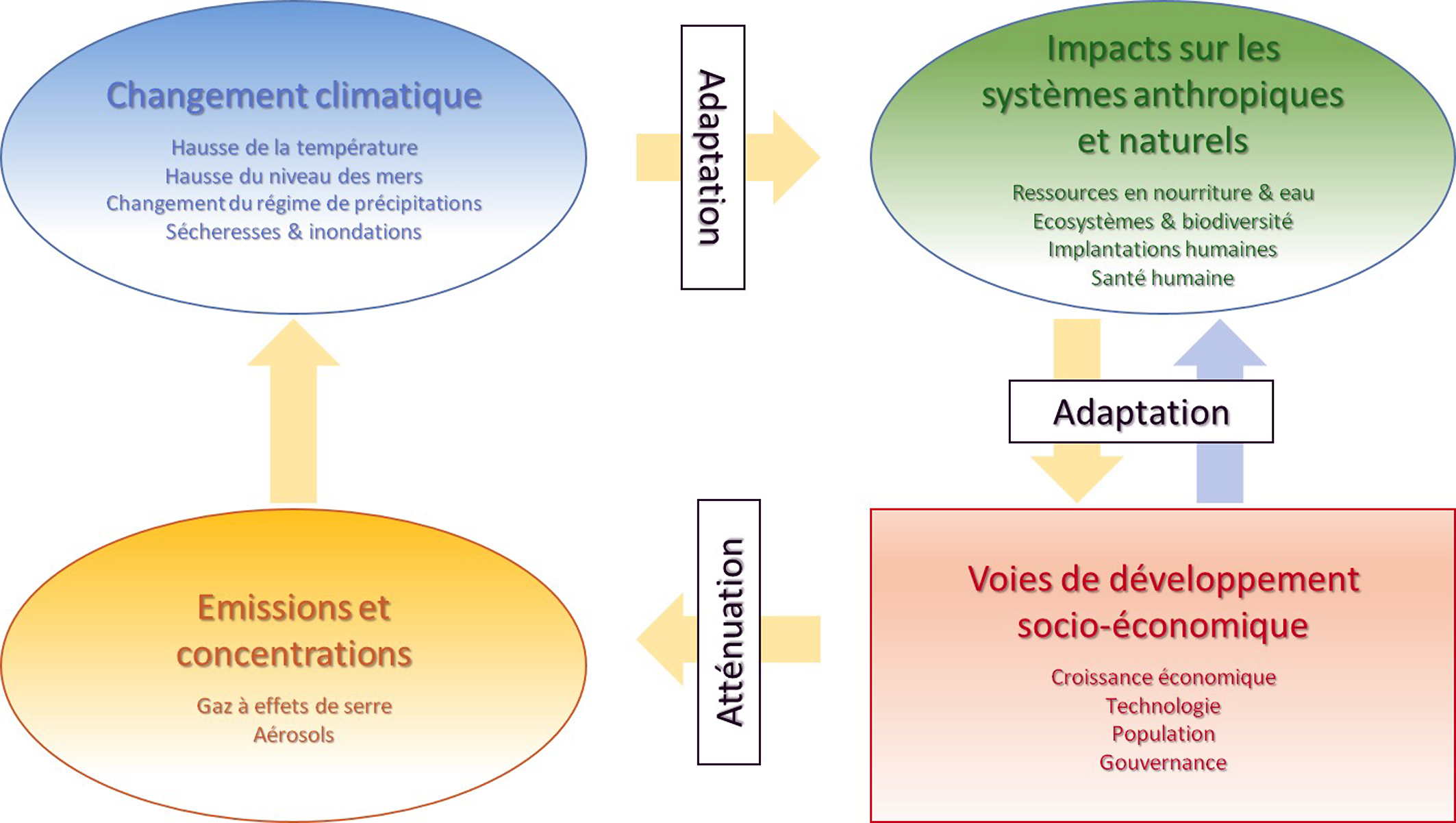

Les avancées de la science aideront peu à peu à résoudre le paradoxe des différentes temporalités entre les actions à mettre en œuvre à court terme (sécurité alimentaire et sanitaire, besoin énergétique des pays émergents, lutte contre la pauvreté), et celles à déployer à moyen et/ou long terme qui visent la préservation de l’environnement terrestre et des océans contre les effets du réchauffement climatique, et la décarbonation des économies qu’impose la lutte contre ce réchauffement. Il est urgent d’agir. Deux voies d’action sont possibles au niveau des politiques publiques et des acteurs des territoires (Figure 2) : l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique.

La situation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur abrite à la fois d’importants linéaires de côtes rocheuses (Côte Bleue, massif des Calanques, corniche des Maures), de vastes étendues de plages sableuses (Camargue, golfe de Fos, Hyères), des zones humides et des secteurs artificialisés. Le littoral évolue sous l’influence des dynamiques naturelles et de l’action de l’homme. En fonction du contexte, le littoral peut être stable, en progression ou en recul. La connaissance, la compréhension, l’anticipation des phénomènes d’érosion (sur les côtes meubles et rocheuses) et de submersion marine constituent un enjeu majeur pour les acteurs publics, tant d’un point de vue environnemental qu’anthropique avec de forts enjeux humains, économiques et sociaux. Les effets du changement climatique sur le niveau des mers amplifient cette problématique.

Le linéaire côtier de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’étend sur 1035 km (43 % de la façade méditerranéenne française). Il court sur 3 départements et concerne 65 communes, certaines « lagunaires », sans accès direct à la mer. De nombreux secteurs d’emploi sont directement liés à l’économie maritime, dont le tourisme. Près de 46 % des eaux françaises de Méditerranée sont couvertes par au moins une aire marine protégée (contre 23,4 % en moyenne pour l’ensemble des eaux de la métropole).

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche sur le plan faunistique, floristique et paysager, aussi bien dans le domaine marin que terrestre. Les espaces naturels sont encore présents, mais ils s’altèrent au contact des principaux espaces de peuplement. Plus de la moitié du territoire régional est couvert par des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). Le réseau Natura 2000 couvre plus de 40 % des communes littorales de la région. Les deux seuls parcs nationaux de la métropole ayant au moins une partie de leur périmètre en mer sont situés en région PACA : le parc national de Port-Cros et celui des Calanques. Par ailleurs, la région abrite quatre réserves naturelles nationales (Camargue, Coussouls de Crau, Marais du Vigueirat, Plaine des Maures) et de nombreux sites du Conservatoire du littoral.

La population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est très urbanisée, avec un taux de plus de 94 % et une périurbanisation très marquée. Près de 80 % de la population de la région (soit environ 5 millions) habite sur le littoral où se développent les plus grandes villes régionales qui sont aussi des ports importants de la mer Méditerranée : Marseille, Nice et Toulon.

Le tourisme est un secteur particulièrement important : fort de son climat et de la variété de ses paysages, la Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 2ème région touristique de France, après l’Île-de-France. Le tourisme d’hiver a émergé sur la Côte d’Azur dès le XIXe siècle pour une riche clientèle étrangère. Il a été complété par le tourisme d’été populaire à partir des années 1950, qui a gagné l’ensemble du littoral. La forte fréquentation touristique est polarisée sur le littoral. Avec 165 millions de nuitées, la PACA capitalise, en 2011, 60 % de nuitées de la façade méditerranéenne et le quart de celles des départements littoraux métropolitains.

Ce surdéveloppement a pour conséquence une augmentation de la pression anthropique et de l’impact environnemental, avec une raréfaction des zones où l’environnement est à l’état presque pur et non atteint par l’anthropisation. La menace est rendue encore plus réelle avec le réchauffement climatique.

Photo 2. Coralligène de la baie de Marseille (©Fred Zuberer/CNRS-OSU Pythéas)

Photo 2. Coralligène de la baie de Marseille (©Fred Zuberer/CNRS-OSU Pythéas)

La concentration des usages et des pressions est nette à proximité des côtes : rejets directs dans le milieu et apports fluviaux, conchyliculture et pêche, artificialisation du trait de côte, plaisance, fortes densités de déchets marins et de pollutions en mer… C’est particulièrement le cas sur le littoral de PACA où le niveau d’artificialisation et la pression de la plaisance sont généralement élevés. Les habitats sur lesquels portent les plus forts enjeux sont majoritairement côtiers ou peu éloignés des côtes (herbiers de posidonies et coralligène). De 20 à 70 m et plus en profondeur selon la transparence de l’eau, se développe le coralligène (photo 2). C’est l’un des principaux paysages marins de la Méditerranée côtière générant une complexité structurelle à laquelle est associée une très grande richesse spécifique (près de 1700 espèces). Le coralligène, présent en France essentiellement sur les côtes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, fournit des biens et des services à plusieurs secteurs (pêches artisanales et de loisir, joaillerie, plongée). La pollution, les ancrages, le chalutage et la fréquentation du plongeur peuvent causer sa dégradation, alors que la pêche traditionnelle et la pêche à la ligne affectent principalement les espèces cibles. Le changement climatique représente une pression supplémentaire sur ces habitats d’une grande importance écologique, socio-économique et patrimoniale.

Constitué essentiellement d’algues rouges calcaires, les habitats coralligènes sont ou seront dépendants des limites de tolérance des espèces qui sont sensibles à la lumière (importance de la transparence et de la turbidité, permanente ou passagère, pour la photosynthèse), aux variations de la température et du pH de l’eau de mer. La calcification et la croissance de telles algues sont affectées par l’acidification des océans et les changements associés dans la chimie des carbonates. Cependant, les effets sur les populations et les réponses des communautés ont été peu étudiés. La composition des communautés évoluera probablement en fonction de la sensibilité des organismes qui réagissent différemment. Les impacts de l’acidification du milieu marin sur les principaux constructeurs vont au-delà du déclin de la calcification et de la croissance. Ils peuvent bouleverser la dynamique des populations et de l’écologie des communautés, mais aussi les processus de bioérosion. Dans tous les océans, les algues rouges corallines jouent un rôle majeur dans l’écologie et la structure des fonds durs photiques (zone marine traversée par la lumière) et de nombreux fonds meubles, et possèdent un important enregistrement fossile. Elles peuvent être utilisées comme un proxy idéal dans les études environnementales et de (paléo) climat. Les épisodes caniculaires récents (depuis 1999) entraînent des mortalités massives partiellement dues à la disparition de la thermocline et au contact prolongé de certains organismes avec de l’eau anormalement chaude, phénomène favorisant le développement de pathogènes. Ces épisodes ont montré la vulnérabilité de ce milieu. De plus, le réchauffement accélère l’introduction, voire l’invasivité d’espèces exotiques, dont certaines ont un impact négatif sur les habitats en les recouvrant, ce qui provoque une diminution du flux lumineux nécessaire à la photosynthèse. À une échelle plus locale, la disparition des gorgones favoriserait l’assemblage d’algues filamenteuses qui réduirait la complexité et la résilience du coralligène. Altérée par des facteurs divers, cette structure biogène, tout comme les herbiers de posidonies, sera confrontée à un changement et au probable déclin de sa biodiversité. Bien qu’encore difficiles à évaluer, les effets sur les services écosystémiques du coralligène seront potentiellement graves.

Le littoral de la région comprend aussi des zones humides, telles que la Camargue (réserve naturelle nationale) ou encore les salins d’Hyères abritant de nombreuses espèces d’oiseaux protégés.

Pourquoi ce cahier thématique ?

Ce cahier thématique du GREC-PACA apporte un éclairage pluridisciplinaire balayant les phénomènes globaux impliqués dans les changements observés, comme l’augmentation de la température (air et mer), l’évolution des précipitations et des phénomènes météorologiques « extrêmes » (inondations, régime des tempêtes). Il décrit aussi les effets physiques déjà mesurables que sont l’élévation du niveau moyen de la mer, les changements de courants, la modification des vagues à la côte, ainsi que les effets sur les milieux (submersion, érosion, acidification des océans, salinisation des sols et des aquifères) et les écosystèmes (modifications des communautés, invasions biologiques, pullulation, toxicités et maladies émergentes). Enfin, les conséquences sur l’aménagement et la gestion du littoral sont discutées. Des pistes pour favoriser l’atténuation et l’adaptation sont aussi explorées (écotourisme, énergies marines), et les coûts de la mise en place des politiques publiques nécessaires sont abordés. Ce cahier n’est pas exhaustif. La réduction des émissions de GES, les innovations énergétiques dans les processus d’atténuation, la bio-indication responsable ou encore l’accès, la traçabilité et la circulation fluides des données environnementales sont traités dans les autres cahiers thématiques ou le seront ultérieurement.

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- La relation entre la mer et le climat sur la côte méditerranéenne

- Les effets du changement climatique sur la biodiversité et le risque sanitaire

- Aménagement et gestion du littoral dans un contexte de changement climatique

- Recommandations et perspectives

- Pour aller plus loin

- Plaquette Casadapt

- Changement climatique et océanologie - Jean Pierre Gattuso (CNRS/IDDRI/GIEC)

- Les enjeux de l’élévation du niveau marin : intrusion saline

- Retour sur la journée "Biodiversité littorale et petites îles méditerranéennes face au changement climatique"

- Presse : la Camargue face au changement climatique

- Réchauffement de la méditerranée : il faut agir vite !

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible

- Hausse du niveau de la mer - Le GREC-PACA dans la presse