Pour anticiper le changement climatique, il est nécessaire de préserver des ressources en eau qui pourront s’avérer stratégiques à l’avenir car elles permettront à la société de disposer d’alternatives pour l’alimentation en eau potable (AEP) lorsque les ressources actuelles se réduiront. C’est notamment le cas des zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable future, qui regroupent les territoires recelant des ressources de bonne qualité dont l’usage pour l’alimentation en eau potable est faible ou inexistant, et dont la préservation consiste à maintenir en l’état une occupation du sol ou des activités qui soient compatibles avec le bon état des eaux souterraines. Il est cependant difficile de mobiliser les élus, équipes techniques et collectivités autour des enjeux liés à la préservation de ces ressources, notamment lorsque cela s’oppose à des projets d’aménagement concurrents. C’est dans ce contexte que le BRGM et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse ont mené le projet de recherche CARAC’O qui visait à développer un argumentaire économique mettant en avant l’intérêt de préserver les territoires sur lesquels sont localisées les ressources en eaux souterraines de bonne qualité.

Une série d’entretiens menés en 2013 auprès d’acteurs impliqués dans la préservation des eaux souterraines a permis d’identifier les leviers favorisant la mise en oeuvre d’actions de préservation. Il est ainsi apparu nécessaire de démontrer que ces actions génèrent toute une diversité de bénéfices économiques pour les territoires. Ces bénéfices de la préservation ne portent pas uniquement sur les futurs usages potentiels de la ressource, ils s’étendent à l’ensemble des services délivrés par les écosystèmes présents sur la zone à préserver, et sont compatibles avec un bon état de la ressource en eau souterraine.

Une étude de cas a été développée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur la zone de sauvegarde des contreforts Nord de la Sainte-Baume. Cette zone de sauvegarde, peu exploitée actuellement pour l’eau potable, s’étend sur environ 7 400 ha constitués essentiellement de forêts et milieux semi-naturels. Elle recèle environ 4 millions de m3 d’eau souterraine de bonne qualité et constitue une ressource stratégique pour les zones de forte consommation du littoral varois. La démarche proposée a consisté à identifier puis évaluer les services écosystémiques associés à la préservation des écosystèmes présents sur ce territoire.

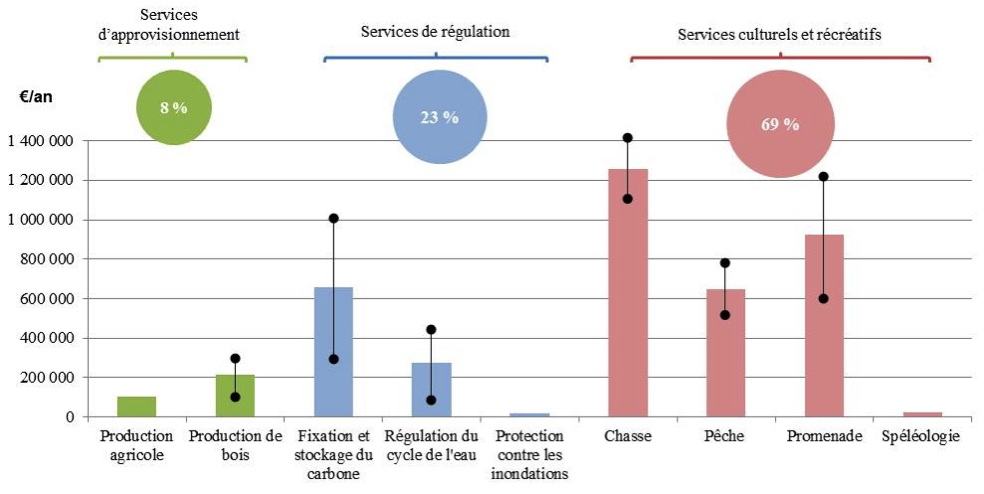

Neuf services écosystémiques ont été identifiés par les acteurs locaux. Ils correspondent à trois grandes familles :

- les services d’approvisionnement qui conduisent à des biens « appropriables » (aliments, matériaux, etc.) ;

- les services de régulation qui correspondent à la capacité des écosystèmes à moduler dans un sens favorable à l’homme des phénomènes comme le climat ou le cycle de l’eau ;

- et les services culturels, c’est-à-dire l’utilisation des écosystèmes à des fins récréatives, esthétiques et spirituelles, ou éducatives.

Figure 24. Valeur économique des bénéfices associés aux services écosystémiques liés à la préservation de la zone de sauvegarde des contreforts Nord de la Sainte-Baume

Figure 24. Valeur économique des bénéfices associés aux services écosystémiques liés à la préservation de la zone de sauvegarde des contreforts Nord de la Sainte-Baume

Les bénéfices associés à la préservation de l’ensemble de ces services écosystémiques sont estimés entre 2,9 et 5,4 millions d’€/an, soit entre 390 et 730 €/ha/an pour la zone de sauvegarde de la Sainte-Baume, selon les méthodes d’évaluation économique et les hypothèses utilisées (Figure 24). Les plus gros contributeurs sont les services culturels et récréatifs qui représentent en moyenne environ 69 % de la valeur économique des services écosystémiques fournis par la zone, suivis des services de régulation (23 %) dont le seul service de fixation et de stockage du carbone par les forêts contribue à hauteur de 16 %, puis des services d’approvisionnement (8 %). Il convient de noter qu’un argumentaire basé sur les seuls bénéfices associés à la préservation des ressources en eau pour l’alimentation en eau potable aurait amené à estimer les bénéfices de la préservation à hauteur de 130 à 410 k€/an, soit seulement 7 % des bénéfices totaux mis en évidence par une démarche globale basée sur les services écosystémiques à l’échelle d’un territoire.

En conclusion, alors que la préservation des eaux souterraines non utilisées actuellement pour la production d’eau potable peut être difficile à justifier auprès des acteurs économiques, puisqu’elle implique des coûts immédiats pour des bénéfices futurs souvent incertains, ces résultats illustrent que le maintien d’écosystèmes compatibles avec une bonne qualité de l’eau permet de délivrer, dès aujourd’hui, des bénéfices non négligeables à l’échelle d’un territoire, pour toute une diversité de bénéficiaires.

ZOOM 5. L’effet de la gestion forestière sur la préservation de la ressource en eau

Dans les climats arides ou semi-arides, le développement de forêts denses, par plantation ou par un contrôle renforcé des feux par l’homme, peut conduire à une diminution des ressources locales en eau : la forte demande en eau des arbres contribue à une baisse accentuée des nappes phréatiques en saison sèche, et à des étiages ou assèchements prolongés pour les rivières. Même si la forêt dense contribue à limiter le ruissellement et accroît l’infiltration de l’eau dans le sol, elle n’est pas plus performante sur ces points qu’une végétation de type forêt claire, savane arborée ou garrigue dense.

L’effet de la densité forestière sur la ressource en eau pourrait donc émerger localement comme un enjeu d’importance dans certains bassins versants méditerranéens. D’autant que dans un contexte de forêt plus sensible au feu et à la sécheresse, le contrôle de la compétition entre arbres et de la quantité de biomasse combustible peut constituer un élément clé de la gestion adaptative. Certains pays ont déjà lancé pour cela des campagnes de retour à des végétations arbustives naturelles en éliminant progressivement des reboisements denses réalisés dans le passé.

Sommaire du cahier

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Présentation - Le changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques

- Présentations Journée "ressources en eau et changement climatique" - Février 2021

- Interactions zones humides - eaux souterraines, Enjeux sur la plaine de la Crau

- La Camargue, un écosystème vulnérable, une gestion adaptative

- "ça coule de source", une web-série sur les enjeux de l'eau

- Retour sur la journée "Ressources en eau et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur"

- Journée "ressources en eau et changement climatique"

- Une base de donnée sur les milieux aquatiques

- Les enjeux des zones humides face au changement climatique passés au crible