Samuel Robert (ESPACE), Axel Quercy (ESPACE) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)

Sur le littoral, le changement climatique se manifeste spécifiquement par une augmentation des risques côtiers liés à trois types d’aléas : l’érosion et le recul du trait de côte ; le débordement des cours d’eau et les inondations côtières rapides, consécutives aux épisodes méditerranéens ; les vagues de submersion et l’élévation progressive du niveau de la mer. Ces aléas fragilisent les territoires côtiers, dont la vulnérabilité est accentuée par les aménagements du rivage et des espaces proches : urbanisation, infrastructures portuaires, terre-pleins gagnés sur la mer, digues de protection, enrochements, etc. La perception de ces phénomènes et des risques qu’ils induisent conditionne fortement l’émergence de mesures d’adaptation au changement climatique. La caractérisation de ces perceptions, en particulier celles des acteurs en responsabilité, constitue donc un préalable à toute politique ou stratégie en ce sens.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, une étude menée en 2021 par des chercheur.es des universités de Nice et d’Aix-Marseille a récemment permis de rendre compte de la perception des risques côtiers et de la représentation du littoral d’acteurs en responsabilité au niveau municipal. Elle révèle que les aléas et risques côtiers ne sont pas tous perçus avec la même acuité et que le littoral de la région n’est pas véritablement pensé comme devant s’engager dans une stratégie d’adaptation.

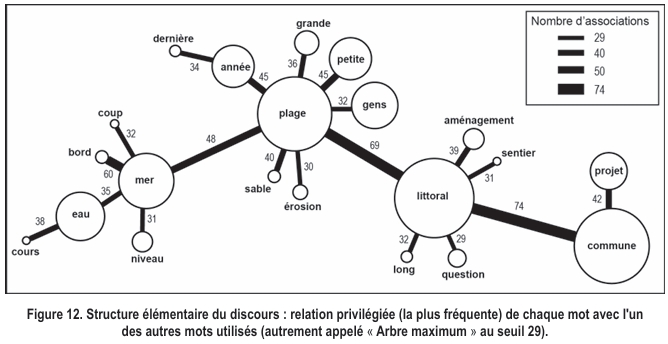

Parmi les 100 mots les plus utilisés dans les entretiens, les trois premiers sont « plage », « littoral » et « commune », (plus de 600 occurrences chacun). Les termes « risques » et « érosion » n’apparaissent respectivement que 121 et 120 fois. Aussi, la structuration du discours d’ensemble s’organise autour du mot « plage », ce qui signifie que le littoral de la région est principalement perçu par cette forme d’interface côtière (Figure 12).

Dans ce contexte, les risques occupent une place relativement secondaire, « érosion » étant davantage citée que « inondation » (92 occurrences) ou « submersion » (71 occurrences).

Perçue comme un risque familier, présent « au quotidien », peu ou prou prévisible, l’érosion est évoquée à propos des plages. Elle est pensée comme gérable techniquement et est d’autant plus combattue qu’elle fragilise l’économie balnéaire.

Le risque d’inondation est au contraire évoqué avec des termes plus dramatiques. Dépeint comme mettant en les risques péril des biens matériels et des vies humaines, il est relaté par de nombreuses expériences personnelles. Redouté, il semble plus subi que géré. Il est également perçu comme plus fréquent et plus intense ces dernières années.

La submersion marine est quant à elle moins fréquemment évoquée et moins familière. Il n’y a pas de récit détaillé, ni d’expérience relatée de ce phénomène. Lorsqu’elle est mentionnée, la submersion est le plus souvent associée à des termes la localisant dans un futur lointain, tout en étant pressentie comme particulièrement problématique à l’avenir. Toutefois la prise en compte de l’élévation de la mer et ses conséquences en termes d’adaptation sur le plus long terme est difficilement pensée par les personnes en responsabilité.

Au final, les risques côtiers sont inégalement perçus par les responsables municipaux, et la vulnérabilité globale du territoire aux risques induits par le changement climatique n’apparaît pas comme un sujet critique. Toutefois, lorsque la vulnérabilité est plus particulièrement abordée, les rapports entre institutions pour la gestion des risques sont questionnés. Des divergences de méthode et de vue sont mentionnées, en particulier entre l’État et les collectivités. Ce constat interpelle car la connaissance, la prévention et la gestion des risques est une problématique dont on peut penser qu’elle ne peut que pâtir d’un manque de coordination des pouvoirs publics.

Le terme « submersions marines » en question

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

On peut questionner la dénomination du risque dit de « submersion marine », dénommé coastal floods en anglais soit « inondations côtières » pour une traduction littérale. Bien qu’il s’agisse stricto sensu de synonymes, nous avons demandé à des habitants de villes côtières de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur quels étaient les 4 mots qui leurs venaient spontanément à l’esprit lorsqu’ils entendaient soit « submersion marine » (pour le groupe 1), soit « inondation côtière » (pour le groupe 2).

Les participants du groupe 2 évoquent davantage de mots liés au risque et ses conséquences (noyade, mort, danger) et perçoivent davantage le risque d’un événement d’inondation côtière que les participants du groupe 1 concernant un événement de submersion marine. Autrement dit, les mots utilisés pour nommer le risque agissent sur sa représentation par les populations et, in fine, sur le rapport au risque de celles-ci.

Face aux nouveaux risques émergents liés aux extrêmes climatiques (risques en devenir, aux contours et effets difficilement formalisables aujourd’hui), la posture visant à requestionner les évidences dans notre rapport aux risques (depuis la constitution même du risque jusqu’à sa dénomination) permettra une co-construction et un meilleur dialogue entre décideurs publics et citoyens concernant les réponses à y apporter.

Sommaire du cahier

- Le risque, une évidence ?

- Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre

- Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice

- Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique

- Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance

- La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux