Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

Tempêtes, incendies, vagues de submersion, ouragans, avalanches, vagues de chaleur... A la simple évocation de ces aléas liés aux extrêmes climatiques, les risques qu’ils comportent semblent flagrants. Pourtant, certaines certitudes tombent rapidement lorsque l’on analyse de plus près la notion de « risque ».

Dans le champ de l’environnement, un risque est tout d’abord relié à la présence d’un aléa naturel qui correspond à la possibilité qu’un événement naturel survienne. Si les contours de l’aléa naturel sont les fruits de profonds débats de prévisions scientifiques, le risque est quant à lui une construction intellectuelle dont les propriétés sont soumises à des appréciations encore bien plus discutables. Le risque est en effet issu de la conjonction d’un aléa (survenue d’un événement), d’une exposition d’enjeux (humains, économiques, etc.) et d’une vulnérabilité de ces enjeux (présence d’enfants, de personnes âgées, installations fragiles, etc.) (Figure 7).

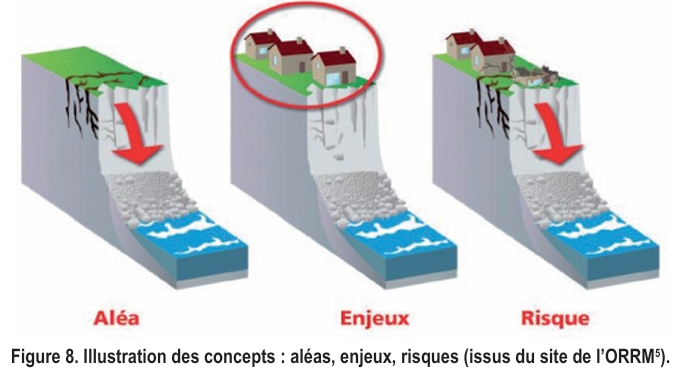

Ainsi, un aléa naturel ne représente pas un risque s’il n’est pas connecté à des enjeux identifiés. Une avalanche en pleine montagne sauvage ne constitue pas un risque tandis que le même aléa au-dessus d’une station de sports d’hiver à son pic maximal de fréquentation en sera bien évidemment un pour les infrastructures, les habitants, les touristes, les activités économiques, etc. (Figure 8).

Or, ces enjeux ne sont que des consensus qui se forment pour définir ce qui mérite d’être considéré comme tel. De façon tautologique, l’enjeu c’est donc ce qui est considéré comme un enjeu ! Certains aléas, pourtant bien identifiés, ne deviennent ainsi des risques qu’uniquement après la survenue de catastrophes : la vague de chaleur de 2003, les inondations par crue du Rhône en 2003, la submersion marine par la tempête Xynthia en 2010, etc.

Le risque est une construction sociale : la perception des risques naturels..., n’est pas si « naturelle » que ça ! Le risque est donc issu d’un consensus relativement malléable et qui, par essence, est amené à se transformer. Ce qui est considéré comme un risque tend alors à évoluer en fonction d’une myriade de facteurs, eux-mêmes en interaction entre eux : idéologies dominantes, sensibilité de l’opinion publique, opportunités politiques, questions économiques, écologiques, sanitaires, etc. Bien malin dans ces conditions qui prétendrait anticiper les risques futurs… Et pourtant, paradoxalement, c’est bien le rôle des chercheurs, des ingénieurs et des responsables de la prévision, de l’anticipation et de la gestion des risques naturels !

Dans le contexte actuel du dérèglement climatique, dont les nombreux impacts sont difficilement prévisibles et modélisables avec un haut degré de certitude, l’identification des risques susceptibles d’en découler devient un enjeu central. On peut donc s’attendre à des évolutions majeures dans les prochaines décennies concernant l’adaptation aux multiples risques liés aux extrêmes climatiques.

L’histoire du territoire, les différents évènements climatiques extrêmes rencontrés par les habitants, leur expérience quotidienne des changements globaux, sont autant de prismes par lesquels le changement climatique est localement perçu.

Que nous apprend la « canicule de 2003 » sur le risque ?

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

Août 2003 : la France connait une vague de chaleur sans précédent et pourtant le risque qu’elle représente pour la population n’est ni clairement identifié ni pris en charge ni anticipé par les pouvoirs publics. Cette vague de chaleur a principalement affecté une population « invisibilisée » (les personnes âgées), entrainant un manque de réactivité général des pouvoirs publics. Malgré le nombre de publications scientifiques sur l’impact des canicules sur la santé qu’ils avaient déjà à leur disposition, il faudra tout de même attendre plusieurs jours avant que les pouvoirs publics ne prennent pleinement conscience de la mortalité engendrée par la vague de chaleur. Un « plan canicule » verra alors le jour dès 2004 : la perception par les pouvoirs publics du risque lié aux vagues de chaleur est née.

Sommaire du cahier

- Le risque, une évidence ?

- Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre

- Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice

- Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique

- Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance

- La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux