- 5.2. Le risque, une évidence ?

- 5.3. Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre

- 5.4. Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice

- 5.5. Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique

- 5.6. Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance

- 5.7. La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux

Le rapport du réseau d’Experts Méditerranéens sur le Changement climatique et environnemental, le MedECC, souligne que le bassin méditerranéen et par là, le sud de la France, est un « hot spot du changement climatique » et ainsi, fortement exposé aux évènements climatiques extrêmes. Toutefois, lorsqu’il s’agit de s’accorder sur les territoires vulnérables en région et de porter une action publique locale ambitieuse, d’adaptation et de réduction des risques associés, le bât blesse : quels sont les collectivités à enjeux ? De quels risques parle-t-on ? La représentation des risques climatiques diffère selon que l’on se situe en espace urbain, rural, qu’on les appréhende depuis la Camargue, le littoral azuréen ou encore les Préalpes. Après nous être interrogés sur ce que recouvre la notion de « risque » et la manière dont nous le pensons, nous donnons ici quelques exemples de ce type d’approche lorsqu’il s’agit de faire face à la chaleur excessive en ville à Nice et Marseille, les inondations dans la vallée de la Durance ou encore la submersion du littoral.

5.2. Le risque, une évidence ?

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

Tempêtes, incendies, vagues de submersion, ouragans, avalanches, vagues de chaleur... A la simple évocation de ces aléas liés aux extrêmes climatiques, les risques qu’ils comportent semblent flagrants. Pourtant, certaines certitudes tombent rapidement lorsque l’on analyse de plus près la notion de « risque ».

Dans le champ de l’environnement, un risque est tout d’abord relié à la présence d’un aléa naturel qui correspond à la possibilité qu’un événement naturel survienne. Si les contours de l’aléa naturel sont les fruits de profonds débats de prévisions scientifiques, le risque est quant à lui une construction intellectuelle dont les propriétés sont soumises à des appréciations encore bien plus discutables. Le risque est en effet issu de la conjonction d’un aléa (survenue d’un événement), d’une exposition d’enjeux (humains, économiques, etc.) et d’une vulnérabilité de ces enjeux (présence d’enfants, de personnes âgées, installations fragiles, etc.) (Figure 7).

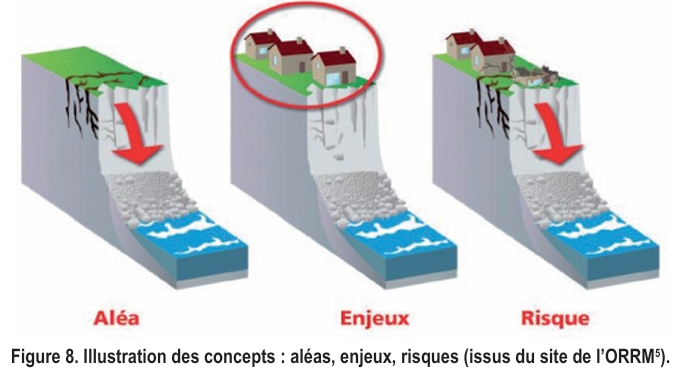

Ainsi, un aléa naturel ne représente pas un risque s’il n’est pas connecté à des enjeux identifiés. Une avalanche en pleine montagne sauvage ne constitue pas un risque tandis que le même aléa au-dessus d’une station de sports d’hiver à son pic maximal de fréquentation en sera bien évidemment un pour les infrastructures, les habitants, les touristes, les activités économiques, etc. (Figure 8).

Or, ces enjeux ne sont que des consensus qui se forment pour définir ce qui mérite d’être considéré comme tel. De façon tautologique, l’enjeu c’est donc ce qui est considéré comme un enjeu ! Certains aléas, pourtant bien identifiés, ne deviennent ainsi des risques qu’uniquement après la survenue de catastrophes : la vague de chaleur de 2003, les inondations par crue du Rhône en 2003, la submersion marine par la tempête Xynthia en 2010, etc.

Le risque est une construction sociale : la perception des risques naturels..., n’est pas si « naturelle » que ça ! Le risque est donc issu d’un consensus relativement malléable et qui, par essence, est amené à se transformer. Ce qui est considéré comme un risque tend alors à évoluer en fonction d’une myriade de facteurs, eux-mêmes en interaction entre eux : idéologies dominantes, sensibilité de l’opinion publique, opportunités politiques, questions économiques, écologiques, sanitaires, etc. Bien malin dans ces conditions qui prétendrait anticiper les risques futurs… Et pourtant, paradoxalement, c’est bien le rôle des chercheurs, des ingénieurs et des responsables de la prévision, de l’anticipation et de la gestion des risques naturels !

Dans le contexte actuel du dérèglement climatique, dont les nombreux impacts sont difficilement prévisibles et modélisables avec un haut degré de certitude, l’identification des risques susceptibles d’en découler devient un enjeu central. On peut donc s’attendre à des évolutions majeures dans les prochaines décennies concernant l’adaptation aux multiples risques liés aux extrêmes climatiques.

L’histoire du territoire, les différents évènements climatiques extrêmes rencontrés par les habitants, leur expérience quotidienne des changements globaux, sont autant de prismes par lesquels le changement climatique est localement perçu.

Que nous apprend la « canicule de 2003 » sur le risque ?

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

Août 2003 : la France connait une vague de chaleur sans précédent et pourtant le risque qu’elle représente pour la population n’est ni clairement identifié ni pris en charge ni anticipé par les pouvoirs publics. Cette vague de chaleur a principalement affecté une population « invisibilisée » (les personnes âgées), entrainant un manque de réactivité général des pouvoirs publics. Malgré le nombre de publications scientifiques sur l’impact des canicules sur la santé qu’ils avaient déjà à leur disposition, il faudra tout de même attendre plusieurs jours avant que les pouvoirs publics ne prennent pleinement conscience de la mortalité engendrée par la vague de chaleur. Un « plan canicule » verra alors le jour dès 2004 : la perception par les pouvoirs publics du risque lié aux vagues de chaleur est née.

5.3. Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre

Pierre Dias (MODIS), Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188), Raquel Bertoldo (LPS) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)

Pour illustrer la complexité des processus psychosociaux en jeu quand il s’agit d’appréhender les bouleversements climatiques, prenons pour exemple le cas de la submersion marine qui est déjà une réalité sur le littoral français. Plusieurs enquêtes, menées par entretiens semi-directifs dans des villes littorales concernées (Grau-du-Roi, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fréjus), montrent l’importance des processus psychosociaux dans l’adaptation à ce changement. Cette approche souligne que nos interactions en tant qu’individus avec notre environnement sont fortement influencées par le fait que nous sommes aussi des êtres sociaux.

Ainsi, ces études ont pu montrer :

1. comment la mémoire sociale des aléas climatiques chez les personnes en responsabilité localement influence la conception des actions préventives à adopter. Ainsi, à Port-Saint-Louis, la pluralité et l’impact des submersions passées sont minimisés en mémoire pour rester cohérents avec les savoirs traditionnels toujours actuels et les pratiques futures : « ici, les gens ont l’habitude, ils gèrent ». Au Grau-du-Roi, dont l’identité urbaine est marquée par l’économie touristique et portuaire, les participants interrogés ne se sentent pas préoccupés par la submersion ni aucun évènement passé, certains d’être protégés par des aménagements, et de pouvoir intervenir dans le futur : « on est protégé, la commune n’a pas une forte culture des risques liés à la mer ».

2. comment les habitants intègrent la vulnérabilité de leur territoire au changement climatique et façonnent des stratégies d’atténuation pour y faire face. À Port-Saint-Louis, et à Fréjus, des habitants emploient plusieurs stratégies argumentatives pour rationaliser le risque et atténuer le sentiment de vulnérabilité : la comparaison sociale « Ici nous sommes moins exposés que les habitants de la côte atlantique », la comparaison entre les risques « Il y a ici d’autres risques, plus immédiats, plus importants » et le fatalisme « De toutes façons, on ne pourra rien faire contre l’élévation de la mer ». Ces résultats confirment le paradoxe constaté dans d’autres études : les individus sont attachés à leur littoral, malgré leur connaissance des dangers auxquels ils sont exposés.

3. comment s’élabore la confiance accordée aux politiques publiques d’adaptation au changement climatique. En effet, le type de confiance accordée aux acteurs de la gestion varie avec le sentiment de posséder peu ou beaucoup de connaissances sur les vulnérabilités du territoire. Lorsque les individus ont le sentiment de posséder peu de connaissances, ils développent une confiance basée sur une évaluation positive des intentions des gestionnaires, et déclarent mettre en place les comportements de protection contre les inondations. Lorsqu’ils ont le sentiment de posséder de nombreuses connaissances sur ce sujet, ils développent une confiance basée sur les aspects techniques de la gestion, et déclarent ne pas forcément suivre les recommandations s’ils ne les jugent pas pertinentes.

En conclusion, le comportement des habitants face au changement de leur territoire dépend non seulement des connaissances que les acteurs publics cherchent à enrichir par la mise en place de communications, mais également des mécanismes psychosociaux. Ces résultats doivent interpeller les institutions et acteurs en responsabilité de la gestion des risques afin de prendre en compte ces types de stratégies, et de mettre en œuvre des actions pour les faire évoluer. Des ateliers basés sur des scénarii d’évènements climatiques locaux, où les savoirs vernaculaires prendraient leur place, pourraient rendre plus concrète la représentation d’un risque pour lequel il n’y a pas de mémoire collective.

La mémoire des risques naturels. Analyse des données statistiques issues de l’enquête sur la perception des risques majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Coline Mias (AIR Climat)

L’enquête de perception de l’Observatoire Régional des Risques Majeurs (ORRM) en Provence-Alpes-Côte d’Azur, menée entre 2017 et 2018, souligne qu’il existe une mémoire des risques naturels ou technologiques survenus sur le territoire. Sur 656 répondants, 388 personnes affirment avoir connaissance d’un ou plusieurs évènements majeurs : le séisme de Lambesc du 11 juin 1909 est cité par 63 sondés, les inondations de Vaison-la-Romaine (cité 46 fois), les feux de forêt de l’été 2016 dans les Bouches-du-Rhône, les inondations dans les Alpes-Maritimes du 3 octobre 2015 et les inondations du bassin versant de la Nartuby le 15 juin 2010 (cités plus de 30 fois toutes les deux). La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est considérée par 276 personnes de l’échantillon comme plus exposée aux risques majeurs que les autres régions métropolitaines. Les raisons invoquées sont les activités industrielles (88), les risques naturels majeurs (67), les risques technologiques majeurs (53), le risque sismique (44). On évoquait alors beaucoup moins des risques associés à la façade littorale urbanisée (17), le risque de submersion marine (1) ou le changement climatique (seulement 1 répondant).

5.4. Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice

Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE), Ruchi Mudaliar (ESPACE), Parul Rishi (IIFM) & Samuel Robert (ESPACE)

Le changement climatique s’exprime de différentes manières sur les territoires. En contexte littoral, les risques liés à la mer, et en contexte urbain les canicules en sont les manifestations les plus évidentes. Comment les habitants des grandes villes littorales françaises telles que Marseille ou Nice en prennent-ils conscience ? Quels facteurs interviennent dans leur perception du changement climatique et l’adoption d’éventuels comportements visant à l’atténuer ou à s’adapter à ses conséquences ? C’est la question étudiée par un collectif franco-indien de chercheurs, à Marseille et Nice, dans une enquête menée en juillet 2015.

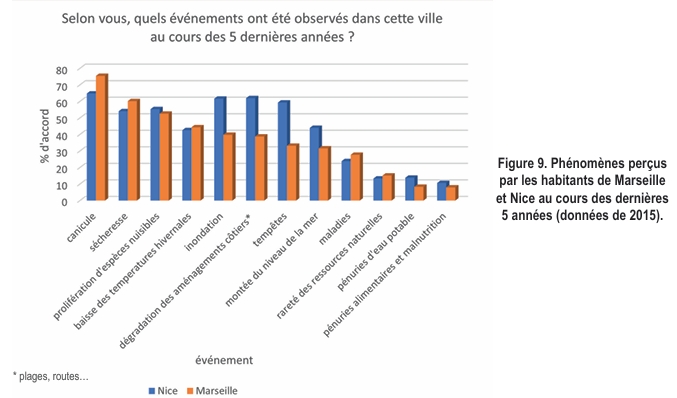

475 habitants de Marseille et de Nice, vivant ou travaillant près du trait de côte, ont répondu à un questionnaire sur leur perception du changement climatique. La Figure 9 montre les phénomènes climatiques rapportés par les participants. Dans les deux villes, la canicule occupe la première place, même si elle est significativement plus citée à Marseille qu’à Nice. En revanche, tous les phénomènes liés à la mer et à l’eau (inondations, tempêtes, dégradation des aménagements côtiers et montée du niveau de la mer) sont de manière significative plus souvent évoqués à Nice qu’à Marseille. En termes de dimensions cognitives et émotionnelles de la perception du changement climatique, les résultats montrent que dans les deux villes, les participants sont tout à fait conscients du changement climatique, mais ne s’en inquiètent pas beaucoup. Ce paradoxe n’est pas propre à notre enquête, il a été aussi observé dans d’autres études sur la côte atlantique.

La dimension qui prédit le plus l’intention d’endosser des comportements d’atténuation ou d’adaptation est le stress ressenti face au changement climatique, que ce soit à Nice ou à Marseille. A Marseille se rajoutent la confiance dans les institutions et un faible sentiment de bien-être côtier comme facteurs favorisant les intentions de ces comportement, ce qui n’est pas le cas à Nice. Dans les deux villes, la connaissance du changement climatique n’a pas d’effet sur l’intention d’adopter des comportements d’atténuation ou d’adaptation.

Ce dernier résultat pose la question de l’importance de la communication du savoir et des connaissances. Certes, « connaitre » est une condition pour prendre conscience. Mais cela n’est pas suffisant. Il est aussi nécessaire de prendre en compte les émotions ou préoccupations des habitants dans la communication et les échanges autour du changement climatique. Les représentants des autorités locales sont conscients de cette dimension émotionnelle de l’adaptation au changement climatique, et demandent qu’elle soit davantage prise en considération. Ils souhaitent aussi être épaulés pour une plus grande implication de la population dans la construction collective des politiques locales d’adaptation. D’autres chercheurs soulignent ainsi la coopération nécessaire à plusieurs niveaux entre acteurs, habitants, chercheurs, artistes, associations,… pour faire avancer la réflexion et l’action à ce sujet.

5.5. Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique

Fabian Lévêque (TRIANGLE) & Guillaume Faburel (CNRS, TRIANGLE)

Alors qu’elles ne représentent que 2% de la surface terrestre, mais 56% de la population mondiale selon la Banque Mondiale, les villes sont responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre et consomment 78% de l’énergie mondiale. Villes et métropoles se sont imposées comme les lieux privilégiés de concentration des populations. La « menace » climatique et les bouleversements écologiques associés sont d’ores et déjà perçus de manière aigue, et au quotidien, par les citadins.

L’enquête « Vivre les fournaises urbaines », réalisée à l’été 2019, renseigne de tels vécus par entretiens longs auprès de 130 habitant.es de trois métropoles (Marseille, Montpellier, Toulouse) et deux villes moyennes (Narbonne, Nîmes) du sud de la France. Il en ressort que les expériences du changement climatique sont très prégnantes dans les milieux les plus densément urbanisés. Pour 70% des répondant.es, le changement climatique fait l’objet d’observations situées (sécheresses des terres agricoles en périphérie des villes, canicules urbaines…). 56% affirment qu’il a déjà des effets concrets sur leurs manières de vivre, en particulier l’été : les rythmes de vie ralentissent pour tenter de reposer les corps, souvent en souffrance. Des inquiétudes prédominent à l’égard de personnes fragiles et vulnérables.

Les canicules urbaines sont décrites comme de véritables « épreuves » autant physiques que psychologiques : des sensations de suffocation et d’asphyxie structurent les discours. La surdensification des centres et l’artificialisation périphérique, l’hyperconcentration des activités et la bétonisation des espaces de respiration laissent à penser que les pouvoirs publics sont incapables de réguler les intérêts économiques en prenant en considération les enjeux écologiques. Les projets visant à la gentrification et à la mise en tourisme des villes au détriment du mieux vivre des habitant.es ont été décriés (Figure 10).

Le sort des grandes villes inquiète : un tiers envisage déjà de quitter les centres urbains si les conditions d’habitabilité continuaient à se dégrader. Les arrière-pays, espaces périphériques et campagnes sont les échappatoires privilégiées. Un défi de taille se pose alors pour ces villes qui, tout en affichant des stratégies d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques, ne continuent pas moins à se vouloir attractives et compétitrices.

Une enquête entre sphères universitaire et associative

Pour venir appuyer les nombreuses mobilisations qui se sont développées, en 2019, pour la justice sociale et écologique, le collectif Notre Affaire à Tous a créé un consortium entre les sphères universitaire et associative. L’enquête « Vivre les fournaises urbaines » est l’aboutissement de cette action conjointe entre Notre Affaire à Tous, l’Université Lyon 2 et l’Unité Mixte de Recherche Triangle pour penser de nouveaux milieux et territoires de vie plus écologiques.

5.6. Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance

Johnny Douvinet (ESPACE), Eric Duverger (SMAVD) & Guillaume Hamon-Marie (ESPACE)

Le changement climatique est à l’origine d’une modification de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes, tels que les sécheresses, engendrant de nombreux impacts sur les milieux naturels et sur les sociétés. Le risque lié aux inondations fait lui aussi partie des événements craints, même si les prévisions sont moins précises et plus incertaines. Pour autant, le dérèglement climatique impose de se préparer à l’impensé, à l'impensable, voire à l'imprévisible. Dès lors, comment développer une culture du risque dans un tel contexte, et comment se préparer à la survenance d’une catastrophe ?

Afin de répondre à cette question, une étude a été menée par des chercheurs de l’université d’Avignon et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) en 2020, dans des quartiers situés en zone inondable. Concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial de la Basse-Durance depuis 1982, le SMAVD contribue à l’aménagement et à la gestion du lit de la Durance. Dans le domaine des inondations, le SMAVD anime en particulier un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) aux objectifs étendus (surveillance et prévision des crues et des inondations, ralentissement des écoulements, protection des personnes et des biens, etc.). Le syndicat réalise également des actions pour renforcer la connaissance et la culture du risque. Pour accompagner le développement et l’enracinement, auprès des populations du territoire, d’une « culture du risque » adaptée à l’identité du bassin versant de la vallée de la basse Durance, un état des lieux sur la perception et sur l’intégration de cette culture a été mené au cours de l’année 2020. Cette « culture du risque » a été définie comme résultant d’un partage de connaissances (sur les risques, les consignes de mise en sécurité, les outils d’alerte existants) entre l’ensemble des acteurs d’un territoire (élus, associations, citoyens). L’acceptabilité et la crédibilité du risque sont ainsi des composantes majeures d’une telle « culture ».

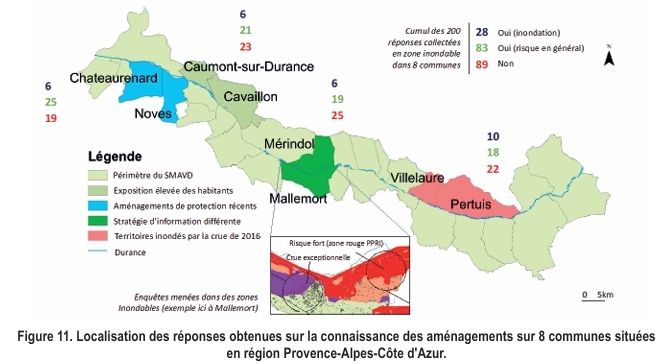

Des enquêtes ont été conduites dans 8 communes (Figure 11), pour récolter les avis de 200 personnes résidant en zone inondable (telle que reconnue dans le Plan de Prévention du Risque Inondation). Les réponses (25 répondants par commune) ont été collectées lors d’entretiens semi-directifs qui ont duré de 20 minutes à 1h. Les résultats ont permis de voir que, sur le volet « Connaissance des éléments structurants du risque inondation », les 200 participants déclarent connaître la Durance (96%) ou la notion de débit (81%), mais seules 5% sont capables d’expliquer ce qu’est un bassin versant, et 11% une crue centennale. Sur le volet « Connaissance et rôle des aménagements de la Durance », 90% déclarent connaître un ouvrage hydraulique (dont 52% citent le barrage de Serre-Ponçon) et 78% affirment que ces ouvrages ont une influence sur les inondations (la moitié des répondants affirme que ces aménagements aggravent le risque et pour l’autre moitié, que ces ouvrages l’atténuent). Sur deux communes (Noves et Mérindol), le nombre de répondants ne connaissant pas ces aménagements était plus élevé, ce qui a amené le SMAVD à relancer des actions de sensibilisation.

Sur le volet « Rapport aux informations sur le risque inondation », 62% des personnes interrogées citent la mairie comme le vecteur le plus pertinent pour assurer la diffusion de l’information sur le risque inondation. Cependant 44% des interrogés ne ressentent pas le besoin de s’informer sur les inondations et sur les risques naturels en général, 47% assument ne pas vouloir chercher ces informations, 74% déclarent ignorer le PPRI, et 60% déclarent n’avoir jamais été officiellement informés de l’existence de ce risque. Sur le volet « Comportements face aux inondations », 86% des personnes interrogées déclarent connaître les pratiques à adopter en cas d’événement, 43% prendraient le temps de certifier une demande d’évacuation en cas de besoin, 22% indiquent qu’elles quitteraient leur logement sans tarder ; 68% indiquent toutefois qu’elles n’ont pris aucune mesure pour faire face aux inondations qui pourraient se produire au niveau de leur habitation.

Au final, cette étude, qui vient compléter les autres études menées sur la perception du risque inondation, confirme plusieurs éléments. Tout d’abord, malgré les efforts opérés en matière d’information, les résidents vivant en zone inondable en basse vallée de la Durance ne vont pas chercher l’information sur le risque, même quand ils y sont exposés quotidiennement. Par ailleurs, si les injonctions réglementaires sont nécessaires, elles ne sont guère suffisantes pour transmettre une culture du risque partagée entre tous les acteurs au sein des territoires. Les règles relatives à l’Information des Acquéreurs et des Locataires imposées aux notaires depuis 2006, ou l’obligation faite aux mairies, depuis 1987, d’élaborer un Document d’information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) nécessitent des mesures complémentaires. En effet, en cas d’alerte, les individus estiment connaître les pratiques à mettre en œuvre, mais pour autant, ils ne sont pas prêts à quitter leur logement sans vérifier la source de l’alerte, et n’ont pas imaginé des solutions de repli ou de protection pour faire face à une inondation le jour venu.

Pour le SMAVD, il a donc été nécessaire d’accroître les efforts en termes de communication et de sensibilisation, ce qui s’est traduit par l’organisation de manifestations « grand public » (ex. : « Un Dimanche en Durance »), des aménagements touristiques (« Un vélo-route en Durance »), des communications adaptées via les réseaux sociaux, et des rétrospectives sur des inondations passées marquantes (1886, 1994).

5.7. La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux

Samuel Robert (ESPACE), Axel Quercy (ESPACE) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)

Sur le littoral, le changement climatique se manifeste spécifiquement par une augmentation des risques côtiers liés à trois types d’aléas : l’érosion et le recul du trait de côte ; le débordement des cours d’eau et les inondations côtières rapides, consécutives aux épisodes méditerranéens ; les vagues de submersion et l’élévation progressive du niveau de la mer. Ces aléas fragilisent les territoires côtiers, dont la vulnérabilité est accentuée par les aménagements du rivage et des espaces proches : urbanisation, infrastructures portuaires, terre-pleins gagnés sur la mer, digues de protection, enrochements, etc. La perception de ces phénomènes et des risques qu’ils induisent conditionne fortement l’émergence de mesures d’adaptation au changement climatique. La caractérisation de ces perceptions, en particulier celles des acteurs en responsabilité, constitue donc un préalable à toute politique ou stratégie en ce sens.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, une étude menée en 2021 par des chercheur.es des universités de Nice et d’Aix-Marseille a récemment permis de rendre compte de la perception des risques côtiers et de la représentation du littoral d’acteurs en responsabilité au niveau municipal. Elle révèle que les aléas et risques côtiers ne sont pas tous perçus avec la même acuité et que le littoral de la région n’est pas véritablement pensé comme devant s’engager dans une stratégie d’adaptation.

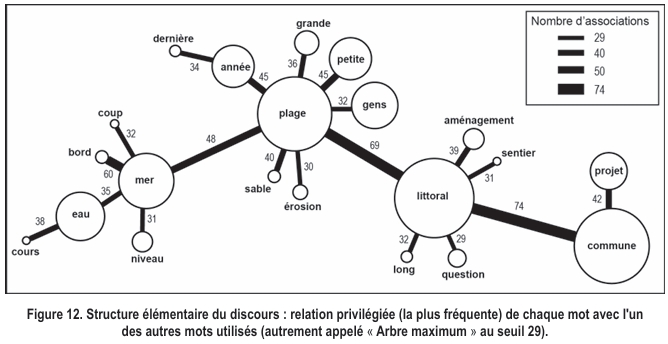

Parmi les 100 mots les plus utilisés dans les entretiens, les trois premiers sont « plage », « littoral » et « commune », (plus de 600 occurrences chacun). Les termes « risques » et « érosion » n’apparaissent respectivement que 121 et 120 fois. Aussi, la structuration du discours d’ensemble s’organise autour du mot « plage », ce qui signifie que le littoral de la région est principalement perçu par cette forme d’interface côtière (Figure 12).

Dans ce contexte, les risques occupent une place relativement secondaire, « érosion » étant davantage citée que « inondation » (92 occurrences) ou « submersion » (71 occurrences).

Perçue comme un risque familier, présent « au quotidien », peu ou prou prévisible, l’érosion est évoquée à propos des plages. Elle est pensée comme gérable techniquement et est d’autant plus combattue qu’elle fragilise l’économie balnéaire.

Le risque d’inondation est au contraire évoqué avec des termes plus dramatiques. Dépeint comme mettant en les risques péril des biens matériels et des vies humaines, il est relaté par de nombreuses expériences personnelles. Redouté, il semble plus subi que géré. Il est également perçu comme plus fréquent et plus intense ces dernières années.

La submersion marine est quant à elle moins fréquemment évoquée et moins familière. Il n’y a pas de récit détaillé, ni d’expérience relatée de ce phénomène. Lorsqu’elle est mentionnée, la submersion est le plus souvent associée à des termes la localisant dans un futur lointain, tout en étant pressentie comme particulièrement problématique à l’avenir. Toutefois la prise en compte de l’élévation de la mer et ses conséquences en termes d’adaptation sur le plus long terme est difficilement pensée par les personnes en responsabilité.

Au final, les risques côtiers sont inégalement perçus par les responsables municipaux, et la vulnérabilité globale du territoire aux risques induits par le changement climatique n’apparaît pas comme un sujet critique. Toutefois, lorsque la vulnérabilité est plus particulièrement abordée, les rapports entre institutions pour la gestion des risques sont questionnés. Des divergences de méthode et de vue sont mentionnées, en particulier entre l’État et les collectivités. Ce constat interpelle car la connaissance, la prévention et la gestion des risques est une problématique dont on peut penser qu’elle ne peut que pâtir d’un manque de coordination des pouvoirs publics.

Le terme « submersions marines » en question

Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)

On peut questionner la dénomination du risque dit de « submersion marine », dénommé coastal floods en anglais soit « inondations côtières » pour une traduction littérale. Bien qu’il s’agisse stricto sensu de synonymes, nous avons demandé à des habitants de villes côtières de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur quels étaient les 4 mots qui leurs venaient spontanément à l’esprit lorsqu’ils entendaient soit « submersion marine » (pour le groupe 1), soit « inondation côtière » (pour le groupe 2).

Les participants du groupe 2 évoquent davantage de mots liés au risque et ses conséquences (noyade, mort, danger) et perçoivent davantage le risque d’un événement d’inondation côtière que les participants du groupe 1 concernant un événement de submersion marine. Autrement dit, les mots utilisés pour nommer le risque agissent sur sa représentation par les populations et, in fine, sur le rapport au risque de celles-ci.

Face aux nouveaux risques émergents liés aux extrêmes climatiques (risques en devenir, aux contours et effets difficilement formalisables aujourd’hui), la posture visant à requestionner les évidences dans notre rapport aux risques (depuis la constitution même du risque jusqu’à sa dénomination) permettra une co-construction et un meilleur dialogue entre décideurs publics et citoyens concernant les réponses à y apporter.

Sommaire du cahier

- Messages clés

- Résumé

- Introduction

- Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?

- Se représenter le changement climatique au travers du risque

- L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques

- Une gouvernance territoriale à réinventer

- Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables

- Conclusion

- Remerciements