- 3.9. Quelles sont les principales évolutions climatiques sur le littoral ?

- 3.10. La relocalisation des biens, services et personnes en question

- 3.11. La prise en compte du tourisme dans les PPRN : les exemples de Villeneuve-Loubet et Fréjus

- 3.30. Quels enjeux de l'évolution de la saisonnalité du tourisme littoral ?

- 3.31. Quatre scénarios pour le tourisme côtier régional

Face au développement des pratiques touristiques et au changement climatique, le tourisme côtier régional est soumis à de fortes contraintes qui rendent le secteur vulnérable. Pour mieux comprendre les enjeux, les évolutions climatiques et les risques associés d’ici 2050 sont rappelés, avant d’aborder plus précisément la relocalisation des biens, des services et des personnes, de présenter des solutions d’adaptation du tourisme sur le littoral et des scénarios prospectifs.

3.9. Quelles sont les principales évolutions climatiques sur le littoral ?

Le changement climatique affecte d’ores et déjà le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où se concentrent environ 4 habitants sur 5 (forte urbanisation) et une majorité de touristes. Des indicateurs montrent combien l’évolution du climat est rapide et parfois irréversible. Pour aller plus loin, se référer au cahier thématique du GREC-SUD La mer et le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique.

L'évolution récente du climat sur le littoral régional

Sur le littoral régional, l’augmentation de la température annuelle moyenne est d’environ +1,8 °C depuis 1960. Cette augmentation n’est pas égale selon les saisons. L’été est la période où le réchauffement est le plus marqué. Cette évolution rapide de la température se traduit notamment par :

□ une accumulation de jours anormalement chauds toute l’année ;

□ une augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur, et plus généralement des événements climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, pluies intenses, inondations, feux extrêmes, gels tardifs…) ;

□ un renforcement des îlots de chaleur urbains et des zones de surchauffe, et un accroissement du nombre de nuits tropicales9 (multiplié par 5 à Nice en 60 ans), limitant le confort thermique des habitants et des touristes. En bord de mer, l’humidité de l’air limite la tolérance à la chaleur des êtres humains ;

□ un accès plus contraint aux ressources en eau

de surface et/ou souterraines (les cours d’eau subissent déjà des étiages prononcés à cause de l’évaporation et des prélèvements croissants) ;

□ une plus forte évapotranspiration des plantes ;

□ un assèchement des sols perturbant les végétaux, mais aussi tous les êtres vivants des sols ;

□ une évolution de la phénologie des végétaux (dépérissement d’espèces d’arbres par exemple) et des habitats naturels terrestres ;

□ une augmentation de la température de la mer10, en surface et en profondeur (dont canicules sous-marines), et de l’acidification de l’eau de mer principalement provoquée par l'absorption de dioxyde de carbone atmosphérique, altérant le bon fonctionnement des écosystèmes marins et favorisant la mortalité des gorgones, des herbiers de posidonie, du coralligène… ;

□ un dépérissement de forêts marines ;

□ un dépérissement d’espèces forestières ;

□ sous l’effet du rayonnement solaire et des fortes températures, maintien ou augmentation de la pollution à l’ozone11 sur le littoral et dans l’arrière-pays ;

□ l’introduction d’espèces invasives exotiques sur terre et en mer ;

□ la prolifération d’Ostreopsis et d’algues filamenteuses ;

□ l’augmentation des blooms de méduses ;

□ un besoin en climatisation plus important en été dans les logements, collectivités, commerces, entreprises, etc. engendrant une hausse significative des besoins énergétiques compensés partiellement par la baisse des besoins en chauffage en hiver.

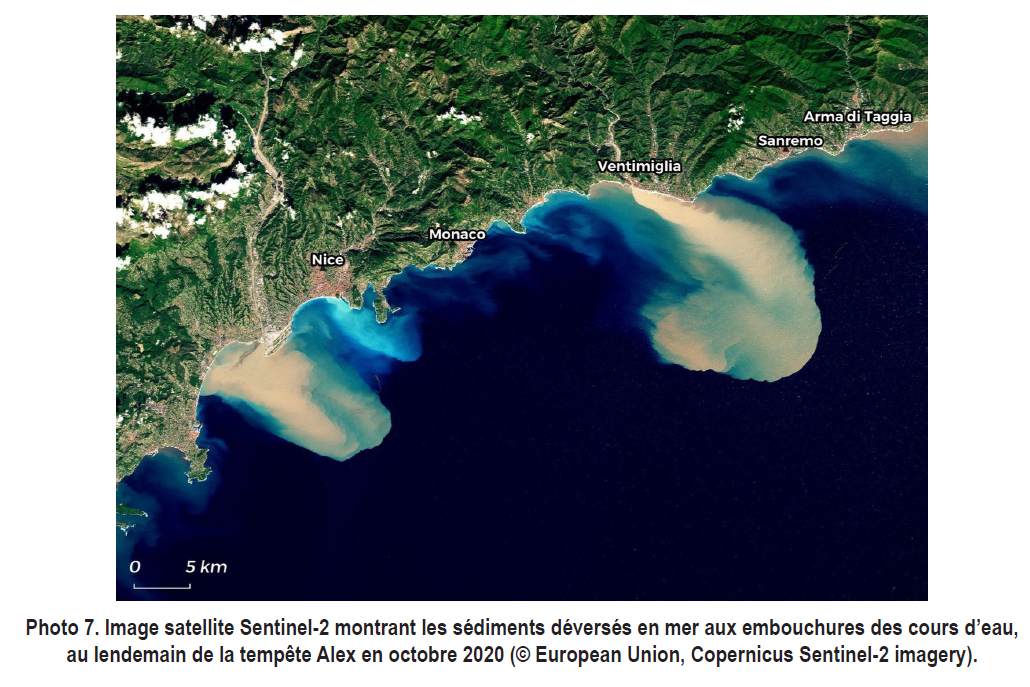

Depuis 1960, Météo-France enregistre une baisse des précipitations sur le littoral régional, surtout au printemps et en été (proche de -50 % au printemps et -60 % en été à Nice, -13 % sur les cumuls annuels), plus marquée dans les Alpes-Maritimes et le Var. Cette diminution des pluies s’accompagne depuis 50 ans d’une augmentation de l’intensité (+22 %) et de la fréquence des épisodes méditerranéens (doublement des évènements dépassant un seuil de 200 mm de pluie par jour, soit 200 litres par m²). La tempête Alex en octobre 2020 (Photo 7) en est une illustration. Les surfaces touchées sont également en hausse (sols artificialisés, construction

en zones inondables…) et la probabilité de crue centennale a doublé. L’augmentation de la température de la mer Méditerranée et de l’atmosphère (un air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau) favorise les conditions les plus extrêmes (pluies diluviennes). Vu des évolutions, les périodes de retour des épisodes méditerranéens sont à réviser pour éviter les sous-dimensionnements des aménagements et infrastructures. La variabilité naturelle du climat reste un marqueur du climat méditerranéen et côtier régional. Mais les années froides d’aujourd’hui sont, par exemple, plus chaudes que les années chaudes d’hier.

Le climat régional en 2050

À ce rythme, en moyenne, la température augmenterait encore d’environ 1,2 °C supplémentaire d’ici 2050 (+1,8 °C en été). D’après les projections climatiques régionalisées, ces seuils seraient dépassés (+2,5 °C en été par exemple ce qui aggraverait les îlots de chaleur urbains) si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière drastique avant 2030 (-55 % par rapport à 1990). Les températures extrêmes pourraient dépasser 39-40 °C sur le littoral d’ici 2050. Les cumuls annuels de précipitations sur le littoral resteraient relativement stables, avec une baisse probable des précipitations en été, partiellement compensée par une hausse des précipitations en automne et en hiver. Avec des étés plus longs, chauds et secs, des événements climatiques extrêmes plus fréquents et

intenses (dont tempêtes et cyclones méditerranéens), la salinisation de la ressource en eau due à l’élévation du niveau de la mer, tous les ingrédients seraient réunis pour mettre à mal la résilience des territoires littoraux (accès à l’eau, incendies…). Le risque sanitaire accentue la menace. En effet, les activités anthropiques et le changement climatique peuvent multiplier les risques infectieux. Après l’introduction du moustique tigre (via le transport international), la hausse de la température a favorisé son expansion, accéléré son cycle de développement et augmenté sa période d’activité au cours de l’année. Sa piqûre transmet potentiellement la dengue, le chikungunya et le zika. Le changement climatique favorise également le développement des tiques Ixodes ricinus et Hyalomma marginatum : déplacement des zones climatiques et modification du rythme de développement saisonnier des deux espèces, vectrices de la

maladie de Lyme, de l’encéphalite à tique et de la fièvre de Crimée-Congo. Le changement climatique a et aura une influence directe ou indirecte sur les activités socio-économiques, les infrastructures, l’habitat, le transport, les écosystèmes naturels, la vie et la santé des habitants, les ressources en eau…, et immanquablement le tourisme.

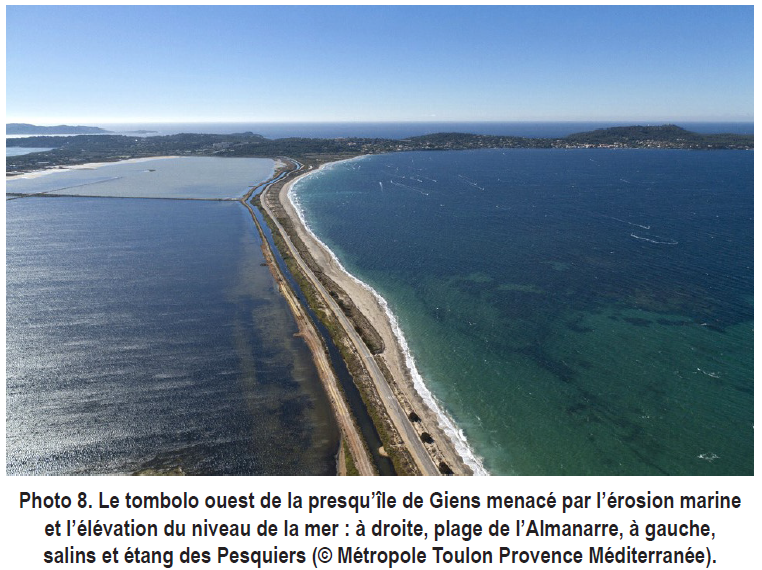

Sous l’effet de l’élévation du niveau de la mer, d’ici 2050, les plages de sable étroites, urbaines et très fréquentées sont les espaces littoraux les plus menacés de disparition. Une plage qui ne peut pas reculer (obstacle rocheux, falaise, route, voie ferrée, promenade artificialisée, mur…) est vouée à disparaître, même si des effets de pente12 peuvent partiellement la préserver un temps, dans certains cas. De manière générale, si la vitesse d’élévation du niveau de la mer est lente (réduction drastique des émissions de gaz à effet d’ici 2030 et neutralité carbone en 2050), et si, sous l’effet du changement climatique, les tempêtes se multiplient

(projection de sable à l’intérieur des terres), les plages de sable pourraient bénéficier de compensations et résister ces prochaines décennies, comme en Camargue ou le long du cordon littoral ouest (tombolo) de la presqu’île de Giens. En revanche, si la vitesse d’élévation de la mer est rapide, la compensation est beaucoup plus incertaine, voire nulle. D’ici 2050, la mer Méditerranée montera d'environ 25 cm par rapport à aujourd’hui. La majorité des plages seront préservées et accessibles aux touristes, même si leur surface diminuera sensiblement. Des disparitions de petites plages ou « plages de poche » (< 10 m de large et selon configuration physique), sans recul stratégique possible, seront constatées : leur impact sur l’accueil des touristes sera problématique, mais relativement limité. L’élévation du niveau de la mer ne s’arrêtera toutefois pas en 2050, même si la neutralité carbone est atteinte à l’échelle mondiale. En effet, le phénomène continuera de s’aggraver pendant encore des siècles, d'où l'intérêt de se projeter au-delà de 2050.

3.10. La relocalisation des biens, services et personnes en question

Avec l’élévation du niveau de la mer Méditerranée, le littoral régional, même en cas de scénario socio-économique optimiste du GIEC, sera remodelé. Les acteurs côtiers qui commencent à en prendre conscience s’interrogent sur le devenir des habitations, du patrimoine historique et environnemental, des infrastructures, des équipements et des services menacés par la montée des eaux. La difficile question de la relocalisation des biens, services et personnes est mise en lumière dans ce sous-chapitre.

Qu’est-ce que la relocalisation ?

La gestion des littoraux exposés à divers risques, aggravés par le changement climatique (submersions marines des zones basses, érosion côtière, Photo 8), peut être assurée par des actions de défense contre la mer (ouvrages de protection, enrochements, réensablement de plages) ou des projets de relocalisation des biens menacés. Il s’agit alors de déconstruire les aménagements littoraux ou de les laislaisser s’effacer (enrochements et digues qui s’ensablent ou à travers lesquels la mer ouvre des brèches), en ayant auparavant supprimé ou démoli les habitations et/ou les bâtiments d’activités menacés par la mer.

Cette pratique, qui s’opposait à de nombreuses résistances sociales ou psychologiques (sentiment de défaite ou de « recul » devant la nature), est désormais de plus en plus acceptée comme une réalité inéluctable à moyen ou long terme. Après des années d’atermoiements, les exemples et le droit ont avancé. Ainsi, certaines infrastructures ont déjà été déplacées, comme la route de Sète à Marseillan en 2019, pour redonner de l’espace à la plage de sable et réorganiser des circulations douces. En 2012, l’appel à projets du ministère de l’Environnement a permis l’expérimentation de cinq territoires vulnérables (dont Vias dans l’Hérault et Hyères dans le Var), suivi par un second en 2020.

Les compétences locales concernant les submersions marines

Les compétences locales ont progressivement évolué. Toutes les communes littorales sont désormais responsables de la gestion des submersions marines : en premier lieu, du fait de leur compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), qui vise la prévention contre les inondations, mais aussi la défense contre la mer ; en second lieu, parce que la directive sur les inondations de 2007 a imposé aux collectivités territoriales de rédiger de nouveaux documents, des stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Huit SLGRI ont été bâties en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Quatre concernent des territoires littoraux et intègrent le risque submersion marine : « Nice - Cannes - Mandelieu », « Est-Var », « Toulon - Hyères » et « Delta du Rhône».

Les compétences relatives au recul du trait de côte

Pour ce qui concerne l’érosion côtière ou le recul du trait de côte, le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) pouvait, depuis 2016, fixer des objectifs de moyen et long termes. Les régions peuvent également établir des stratégies régionales de gestion intégrée du trait de côte. À ce jour, la Région Occitanie a décliné sa propre stratégie14 (Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte 2018-2050), alors que la Région Sud n’a pas adopté la sienne15. Seul le Var a mis en place une stratégie départementale de gestion des zones sableuses. Mais la loi climat et résilience de 2021 a surtout proposé de nouveaux outils juridiques aux

acteurs locaux. Ainsi, la relocalisation devra être abordée dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) des intercommunalités. Dans les discussions portant sur le SCoT seront identifiés les « secteurs habités denses » à protéger contre la mer et, au contraire, les secteurs susceptibles d’accueillir les « installations et constructions pour des projets de relocalisation » qui auront été supprimées des zones moins denses menacées par le recul du trait de côte.

Ensuite, 242 communes françaises volontaires devront se doter d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte. Force est de constater que très peu de communes se sont portées volontaires dans notre région : 4 dans les Bouches-du-Rhône (Cassis, La Ciotat, Marseille, Sausset-les-Pins) et 2 dans les Alpes-Maritimes (Antibes, Èze), et aucune dans le Var, alors que, par exemple, Hyères avait été pionnière en 2012. Ces communes volontaires seront accompagnées (cartographie subventionnée jusqu’à 80 % par l’État) afin d’intégrer ces zones de risques littoraux dans les documents locaux d’urbanisme. La carte réalisée permettra de délimiter, dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), deux zones exposées au recul du trait de côte : l’une à l’horizon 30 ans et l’autre à un horizon compris entre 30 et 100 ans. La zone de risque à 30 ans deviendra inconstructible, sauf exceptions. Dans la zone de risque à 100 ans, des constructions seront possibles sous condition de démolition dans leurs dernières années de vie avant la réalisation du risque, aux frais du propriétaire. Dans ce cas, un nouveau contrat de bail réel immobilier de longue durée (12 à 99 ans) permettra l’occupation temporaire des zones à risques, en prévoyant, à l'échéance, la démolition des installations et la renaturation du terrain. En outre, lorsque le recul du trait de côte le justifiera, le PLUi devra porter la largeur de la bande littorale inconstructible à plus de cent mètres. Il pourra également délimiter des « emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte ».

Les communes deviennent ainsi directement responsables de l’inscription des risques côtiers, aggravés par le changement climatique, dans leurs documents d’urbanisme. Ces derniers ont même vocation à remplacer progressivement les dispositions relatives au recul du trait de côte qui étaient éventuellement présentes dans les plans de prévention des risques (PPR) littoraux. Or, comme indiqué, les communes littorales de notre région ne se sont pas précipitées pour prendre en charge la réflexion et la gestion des risques littoraux. Seules huit communes avaient des réglementations d’urbanisme liées aux risques côtiers proprement locales. Les autres ne faisaient que subir, au mieux, les dispositions réglementaires de prévention des risques côtiers provenant de l’État, par le biais des plans de prévention des risques ou du porter à connaissance (15 communes).

La suppression des biens existants

Si les communes n’anticipent pas la vulnérabilité des biens littoraux face à l’élévation du niveau marin, la question de la suppression des biens les plus exposés se posera assez rapidement. Un nouveau droit de préemption a été créé en 2021, que les communes pourront exercer lors de la vente ou de la donation d’un logement situé en zone exposée. De même, les communes pourront actionner le Fonds Barnier pour financer l’acquisition de biens menaçant gravement les vies

humaines. En revanche, le Fonds Barnier ne peut pas intervenir dans le cas du recul du trait de côte. Quoi qu’il en soit, les conditions d’estimation de la valeur des biens à supprimer ont été redéfinies : le prix de rachat des biens devra désormais tenir compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte et pourra faire l’objet d’un abattement ou d’une décote « pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien ». Ainsi, en cas de mauvaise anticipation ou prévention des risques littoraux, les biens qui seront supprimés perdront largement de leur valeur. Cette conséquence est atténuée par l’information plus précoce des acquéreurs de biens menacés, qui a été légèrement améliorée par la loi de 2021.

Il faut comprendre que la solidarité qui permettait de racheter les biens sinistrés ou menacés par le Fonds Barnier commence à trouver ses limites, dans le contexte d’accélération du changement climatique. En effet, c’est l’ensemble des Français qui paiera beaucoup plus cher pour alimenter la garantie CatNat (assurance catastrophe naturelle) et le Fonds Barnier. Le taux de la cotisation CatNat passera en effet, au 1er janvier 2025, de 12 à 20 % sur les contrats d'assurance habitation et de 6 à 9 % sur les contrats automobiles. Le coût collectif de la relocalisation, à défaut d’avoir été anticipé, n’a pas fini d’augmenter.

3.11. La prise en compte du tourisme dans les PPRN : les exemples de Villeneuve-Loubet et Fréjus

Dans le cadre de la politique de prévention des risques, le gouvernement a mis en place en 1997 les plans de prévention des risques naturels (PPRN). Ils réglementent l’urbanisation à l’échelle d’une ou plusieurs communes. Cet outil active également des mesures de gestion de crise (PCS : plan communal de sauvegarde) et d’information (DICRIM : document d’information communal sur les risques majeurs). Les PPRN sont réalisés par l’État (DREAL) et sont annexés au plan local d’urbanisme (PLU).

Le zonage réglementaire (zones rouges, inconstructibles et bleues, constructibles sous conditions) des PPR peut varier d’un territoire à l’autre. En effet, il existe une grande diversité de modèles de calculs des aléas, d’enjeux socio-économiques et de sensibilité des acteurs locaux. Ainsi, des territoires très exposés aux aléas naturels et comprenant des enjeux touristiques importants auront une manière spécifique de concevoir les zones de risques. Ceci est possible grâce à un dispositif de concertation entre la phase de définition des zones à risque et la phase d’application de la réglementation. Cette concertation a lieu entre les représentants de l’État (qui définissent les zones d’aléas et d’enjeux, puis de risques) et les acteurs locaux (élus, ingénieurs, techniciens, habitants). Cette phase permet d'ajuster, d’affiner, voire de réinterroger, les propositions de zonage en fonction de la connaissance locale des aléas (phénomènes passés) et/ou de l’importance des enjeux.

Le bon sens voudrait que la population touristique très vulnérable face aux risques naturels soit prise en compte. En effet, sa densité est parfois très élevée alors que ses connaissances du territoire visité sont limitées, voire nulles. Cette prise en compte peut se traduire par de l’information ciblée sur les risques, la sécurisation d’infrastructures d’accueil et d’accès (hôtels, routes, etc.), la décision de ne pas aménager certaines zones. Il faut également tenir compte de la saisonnalité des flux touristiques. Les campings font par exemple l’objet d’une attention particulière dans les PPR de territoires touristiques, car ils se situent souvent en zone rouge (bord de rivière agréable, mais inondable) et nécessitent donc une bonne organisation de la gestion de l’alerte et de la crise.

Les plans de prévention du risque inondation (PPRI) de Villeneuve-Loubet et de Fréjus montrent deux approches opposées. Fréjus a programmé des aménagements adaptés pour l’évacuation d’urgence (voies dégagées, points hauts rapides d’accès, etc.). En effet, la commune a été marquée par une inondation en 2010 la motivant à réaliser ces travaux. En revanche, le Plan de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRIF) de Villeneuve-Loubet ne contient aucun élément sur le tourisme alors que sa population estivale importante coïncide avec une période critique d’un point de vue du risque incendie.

Au-delà de ces différences de prise en compte du tourisme dans les PPR et de la possibilité de réglementation des accès et infrastructures de prévention des aménagements touristiques, se pose la question de la sécurité des populations temporaires dont la culture du risque est bien souvent absente. Or cette population loge dans des habitations secondaires, des locations (gîtes, Airbnb, hôtels), pouvant se situer en zones rouges, très exposées aux aléas… Face à la modification du régime des aléas provoquée par le changement climatique, cette réflexion liée à l’intégration du tourisme dans les PPR et son système (PCS, DICRIM, etc.) devient urgente sur certains territoires.

3.30. Quels enjeux de l'évolution de la saisonnalité du tourisme littoral ?

Les espaces littoraux ont depuis longtemps une forte vocation touristique. En France métropolitaine, les communes littorales ne représentent que 4 % du territoire, mais concentrent 40 % des lits touristiques et environ un tiers des nuitées. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un exemple emblématique de cette vocation touristique. Les quelques 700 km de littoral constituent, en raison des multiples pratiques touristiques qui le caractérisent (baignade, nautisme, visites de sites naturels, etc.), un espace touristique majeur à l’échelon national et international. La fréquentation touristique, comme d’ailleurs l’ensemble de l’activité touristique régionale, est encore caractérisée par une forte saisonnalité, qui s’explique par l’attractivité du climat méditerranéen pendant la saison estivale (cf. §1.1), et le rythme annuel des congés.

Cependant, ces prochaines années et décennies, cette saisonnalité sera affectée par le changement climatique qui induira des évolutions de comportements ou des décalages temporels (saisonniers et horaires) des séjours des visiteurs, changements auxquels les territoires et les professionnels du tourisme seront contraints de s’adapter. Pour les espaces littoraux, ces évolutions impliquent une double dynamique déjà observée aujourd’hui, mais qui s’accentuera dans le futur. D’un côté, les effets du changement climatique (intensification des canicules, des épisodes de sècheresse et des risques d’incendie) produiront une intensification de la fréquentation des espaces littoraux en été par des visiteurs à la recherche d’une relative fraîcheur. Si la façade atlantique du pays sera probablement le grand bénéficiaire de cette attractivité accrue des espaces littoraux, cela n’implique pas nécessairement une perte d’attractivité du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, au contraire, pourrait connaître une augmentation de sa fréquentation au détriment des pôles urbains ou de l’arrière-pays. Cependant, la nouvelle donnée climatique et la croissance de la compétitivité des littoraux d’autres régions obligeront les acteurs touristiques à des adaptations, afin de garantir le confort des visiteurs (végétalisation pour lutter contre la canicule par exemple), et à un renforcement des plans de gestion de crise en cas de problèmes majeurs. D'autre part, la hausse des températures pourrait favoriser la désaisonnalisation de l’activité touristique sur le littoral provençal et azuréen (Photo 9). Cette dynamique, qui contribuerait à lutter contre les phénomènes de surtourisme et bénéficierait économiquement aux acteurs touristiques, est déjà à l’œuvre dans plusieurs destinations.

Néanmoins, les efforts actuels sont insuffisants. L’appui des organismes de gestion de destinations (décalage des promotions et des publicités, création et développement de produits touristiques dédiés) et un changement profond du business model des acteurs touristiques, pour développer une offre et des filières ouvertes à l’année, sont nécessaires.

Zoom 2. Sensibiliser les touristes pour mettre en place des solutions écologiques

Avec le changement climatique, les attentes et les besoins des touristes ont tendance à évoluer dans les espaces naturels. Face à ce constat, le Parc national des Calanques réfléchit à sa contribution en faveur d’une mutation du tourisme sur son territoire qui, en qualité d’espace naturel protégé, est propice à la mise en œuvre de solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN). L’un des objectifs est d’éduquer et d’accompagner les touristes pour acquérir des connaissances sur le changement climatique au niveau global et local, mais également de s’assurer de leur compréhension des enjeux liés au changement climatique dans le Parc et aux effets cumulés des pressions exercées par les différentes activités humaines. L’idée est in fine d’orienter les visiteurs vers des choix « éclairés » pour leurs futures escapades et des comportements adaptés en milieu naturel. En ce sens, MedPAN, le réseau des gestionnaires d’aires marines protégées (AMP) en Méditerranée, diffuse les initiatives et soutient le rôle moteur des AMP dans l’adaptation durable du tourisme au changement climatique en Méditerranée.

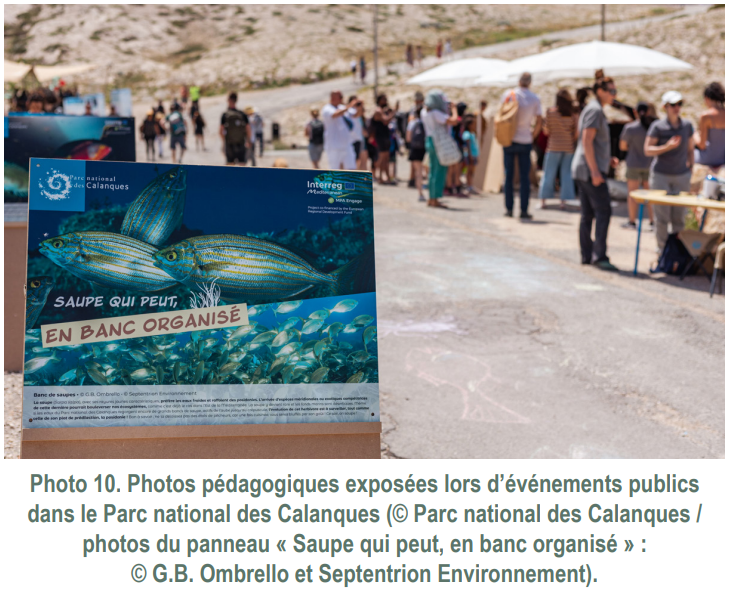

Sensibiliser les visiteurs à l’évolution des aléas climatiques dans la région (hausse des températures, augmentation des vagues de chaleur, etc.) et à leurs impacts actuels ou à venir sur les écosystèmes marins et terrestres permet d’aborder le changement climatique à travers un cas concret et de leur faire prendre du recul. Cela se traduit aussi par un focus sur les actions à mettre en place par le Parc et ses partenaires associatifs, économiques ou institutionnels pour s’adapter et atténuer le changement climatique, sans oublier une réflexion sur le rôle individuel. Ainsi, le Parc national des Calanques commence à développer des outils pédagogiques sur le changement climatique, comme des plaquettes immergeables pour les usagers du milieu marin, des podcasts donnant la parole aux acteurs ou une exposition photo pédagogique utilisée lors des évènements (Photo 10).

3.31. Quatre scénarios pour le tourisme côtier régional

Pour atteindre la neutralité carbone et faire évoluer les pratiques, les acteurs du tourisme côtier régional doivent faire des choix stratégiques. Les actions durables des professionnels se multiplient et la responsabilité des visiteurs s’affirme, mais le tourisme reste un secteur économique encore fortement émetteur de GES. Pour inverser définitivement la tendance et se donner des perspectives désirables et réalistes, une démarche prospective a été engagée par le Plan Bleu, l’un des centres d’activités régionales du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), avec le soutien financier de l’ADEME régionale et l’appui technique de GeographR, pour dessiner des évolutions contrastées du tourisme côtier, de la Camargue à la frontière italienne. Cette initiative s’inscrit dans un processus régional en Méditerranée avec l'exercice de prospective MED 205019. À travers un état des lieux et des récits prospectifs se basant sur les scénarios Transition(s) 2050 de l’ADEME, l’étude20 propose quatre chemins :

- la génération frugale (S1, Figure 5a) : la « gourmandise de la simplicité » est privilégiée par les acteurs du tourisme. La sobriété énergétique et foncière, la préservation des ressources naturelles et des terres agricoles, la relocalisation des biens, services et personnes, l’usage des matériaux biosourcés, l’intermodalité du transport, la baisse drastique du trafic aérien, le nombre décroissant de résidences secondaires, la gestion partagée des risques (pénurie d’eau, incendie…), l’urbanisme responsable, le stockage de carbone dans la biomasse et les sols, la restauration collective des touristes intégrée aux projets alimentaires territoriaux, etc. façonnent le tourisme durable côtier ;

- les coopérations territoriales (S2) : les « Artisans du mouvement coopératif » ont mis en place un schéma régional universel de transition écologique, qui fusionne tous les plans, schémas et lois, et facilite la gouvernance multi-échelles. Les actions se concentrent sur le transport (prise en charge des touristes dès leur arrivée, mise à disposition d’omnibus privatifs, régulation du trafic aérien…), la rénovation énergétique des hébergements touristiques et des sites d’accueil, l’électrification des quais portuaires, la désimperméabilisation des sols, la défiscalisation partielle des EnR, la relocalisation progressive des biens et personnes... La décarbonation des modes de production et de consommation et la concertation territoriale sont les priorités ; les technologies vertes (S3, Figure 5b) : les « Aventuriers verts » s’appuient sur les entreprises et les technologies vertes. Le nombre de nuitées touristiques et le trafic des aéroports croissent, les collectivités, avec l’appui des acteurs économiques, aménagent les villes côtières et protègent habitants et visiteurs des aléas climatiques. Des digues flottantes ou en béton sont installées pour protéger le littoral. Les biens et services menacés, situés en première ligne sur le littoral, sont reconstruits sur pilotis. Les solutions technologiques sont mises en œuvre grâce aux financements publics et privés. Les visiteurs viennent des quatre coins du monde en avion (carburant vert), bateau de croisière hydride… ; le pari réparateur (S4) : les « Bâtisseurs » ne veulent pas renoncer aux modes de vie d’aujourd’hui. La réduction des émissions de GES (décarbonation des transports, captage direct du CO2 , rénovation thermique des hébergements…) est encouragée, mais les autorités publiques laissent le temps aux acteurs du tourisme de faire évoluer leurs pratiques. Tout le littoral est protégé par une digue en béton et des villes partent à la conquête de la mer. Face à l’augmentation du nombre de touristes et de la demande énergétique, les EnR complètent le système de production nucléaire. Les touristes sont à l’abri des aléas climatiques : refuges, climatisation, ombrage et brumisation des rues, désalinisation de l’eau de mer, surélévation d’aéroport…

Pour atteindre la neutralité carbone, la sobriété s’avère facilitatrice tout en réduisant les risques et les menaces. Le pari réparateur (S4) est le scénario le plus hasardeux car il provoquerait de graves impacts environnementaux sans commune mesure avec les S1 et S2 qui misent sur la soutenabilité. De manière générale, les scénarios technologiques (S3 et S4), qui ne remettent pas en cause (ou peu) nos modes de vie actuels, reposent partiellement sur des technologies aujourd’hui peu matures, en particulier S4, avec le captage du CO2 dans l’air, qui rend sa réalisation très risquée.

Ces quatre scénarios, ne présentant pas les mêmes garanties pour atteindre la neutralité carbone, offrent une certaine vision du tourisme côtier en vue d’anticiper le futur, questionner l’ensemble des acteurs du tourisme et faciliter la mise en débats des politiques et stratégies touristiques, mais aussi territoriales, susceptibles d’accompagner la transition écologique.

Sommaire du cahier

- Introduction générale

- Le tourisme régional au coeur des enjeux actuels

- Le tourisme côtier face au changement climatique

- Le tourisme de montagne face au changement

- Le tourisme des territoires ruraux face au changement climatique

- L'attractivité touristique de nos villes dans un contexte de changement climatique

- Quelles pistes pour réinventer le tourisme ?

- Conclusion

- Contributeurs