- 6.1. Les cycles phénologiques des arbres vont-ils bouleverser les paysages forestiers montagnards ?

- 6.113. Quelles nouvelles gestions forestières ?

- 6.162. Le développement de la filière bois dans les Alpes du Sud

- 6.203. Le chauffage au bois et la qualité de l’air dans les vallées alpines

Comme les cultures, les forêts subissent les changements climatiques en plaine comme en montagne. L’avancée des stades phénologiques perturbe par exemple le cycle végétatif et rend les arbres plus vulnérables au risque de gel. Sous l’effet de l’élévation de la température, la répartition des espèces et des aires forestières change, mais les processus en jeu sont complexes et irréversibles en cas d’inaction. Les scientifiques tentent de les comprendre pour définir des stratégies d’adaptation et d’atténuation en vue de préserver la santé de la forêt méditerranéenne montagnarde. De leur côté, les pouvoirs publics et les acteurs alpins se mobilisent pour assurer une gestion durable des forêts, préserver les espèces et les paysages, développer la filière bois… Les interactions commencent à naître et des initiatives communes émergent, mais le dialogue devra se renforcer pour envisager des pistes communes et partagées.

6.1. Les cycles phénologiques des arbres vont-ils bouleverser les paysages forestiers montagnards ?

Les stades phénologiques d’un arbre jouent sur sa croissance et sa reproduction, notamment les dates de débourrement (Photo 8) et de sénescence foliaire qui contrôlent la durée de la période de végétation, et les dates de floraison et de maturation dont dépend le succès de sa reproduction. La phénologie est ainsi un bon marqueur des changements environnementaux. Quelle que soit l’altitude, les dates de débourrement, floraison, maturation et sénescence des arbres ont subi d’importants décalages lors des dernières décennies. En montagne surtout, le réchauffement climatique se traduit par un allongement notable de la saison de croissance des arbres (avance significative des dates de débourrement et retard de la sénescence). Cependant, ces décalages ne sont pas sans danger :

- une avance de la date de débourrement expose les jeunes feuilles aux gels tardifs et augmente le risque de dommages. Et même si les épisodes de gel seront probablement moins fréquents et moins sévères, leurs occurrences resteront aléatoires ;

- en réponse à la hausse des températures hivernales, les essences dont la levée de dormance nécessitent de grands froids, comme l’épicéa, pourraient subir une perte de croissance du fait des dates de débourrement tardives. Le début plus tardif de l’entrée en dormance, à l’automne, risque aussi de rendre les arbres vulnérables aux gels précoces.

Les décalages phénologiques des arbres vont aussi affecter les interactions entre espèces et leur valeur sélective. Une floraison plus précoce entraînerait une désynchronisation avec la période d’activité des pollinisateurs et une baisse du taux de reproduction. Et quelle sera la conséquence de l’apparition précoce des aiguilles de mélèzes désynchronisée des stades larvaires de la tordeuse ? L’incertitude demeure quant à l’expression des capacités adaptatives des arbres, comme leur diversité génétique, intra et inter-populationnelle, et leur plasticité phénotypique qui dépend de l’expression de leurs gènes et de l’environnement.

Aux altitudes élevées, les modèles prévoient une extension des espèces par colonisation des milieux devenus plus favorables. Une étude basée sur 171 espèces forestières montre une remontée de ces dernières dans les massifs d’Europe de l’Ouest d’environ 29 mètres par décennie au cours du XXème siècle. En revanche, la limite supérieure des arbres est restée stable au cours des dernières décennies, malgré l’augmentation de densité des populations dans ces zones. Les remontées observées sont principalement dues à la déprise pastorale. Les paysages montagnards étant largement issus des pratiques humaines, l’impact réel du changement climatique demeure donc encore méconnu.

Photo 8. Débourrage de chêne pubescent

Photo 8. Débourrage de chêne pubescent

6.113. Quelles nouvelles gestions forestières ?

Les forêts de montagne de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans leur composition et leurs structures actuelles, sont en partie menacées. Plusieurs espèces parmi les plus importantes sont en souffrance. Des dépérissements sont observés pour le sapin sur les versants chauds et au-dessous de 1400 m d’altitude. Le chêne blanc montre de façon générale une mortalité forte des branches et de fortes pertes de croissance. En 2017, une étude sur le pin sylvestre donne un taux moyen de défoliation proche de 50 % et un effondrement de la croissance moyenne sur les 15 dernières années. Pour toutes ces espèces, la mortalité d’arbres est deux à quatre fois supérieure à la normale jusqu’à 1400 m. L’étude de l’architecture des houppiers et la lecture des cernes de croissance montrent que l’état de santé de ces forêts s’est significativement dégradé dès la fin des années 90. Ce dernier avait auparavant subi deux crises récentes, suite aux sécheresses de 1989 et 1990, et entre celles de 1979 et 1982, mais les arbres avaient rapidement retrouvé leur croissance habituelle. Les crises plus anciennes, même violentes, n’avaient pas empêché la productivité de ces forêts qui ont significativement progressé au XXème siècle, tout particulièrement entre 1950 et 1980. Nous observons actuellement un retournement complet de tendance, indiquant un danger imminent. Le pin noir, qui avait résisté jusqu’à 2010 environ, commence aussi à montrer des signes inquiétants d’affaiblissement.

Pour chaque espèce, ces résultats peuvent être modulés par la topographie, l’exposition des versants, l’altitude et la qualité du sol, mais aucun de ces facteurs, contrairement aux décennies précédentes, n’est suffisant pour compenser totalement la dérive climatique et ses extrêmes. À ces contraintes propres à chaque espèce s’ajoute une pression croissante généralisée des maladies et parasites comme le gui, la chenille processionnaire ou certains insectes xylophages et champignons pathogènes. Thermophiles notoires, ils gagnent chaque année de nouveaux territoires et se développement en altitude. Leurs attaques deviennent plus virulentes et leurs populations plus nombreuses.

Les recherches en France, corroborées par la littérature scientifique et technique internationale, indique que le bilan en eau est le facteur clé. Les éclaircies qui diminuent la concurrence entre les arbres, et entre les arbres et le sous-bois, sont le moyen le plus efficace pour limiter la souffrance et la mortalité des arbres lors des épisodes de sécheresse, préserver leur croissance et favoriser leur résilience après les crises. Par ailleurs, les arbres âgés sont plus sensibles : moins résistants et moins résilients. Rajeunir les forêts est donc aussi un élément important pour préserver les espèces actuellement en place. Éclaircir et rajeunir les forêts a l’avantage de combiner plusieurs atouts :

- limiter les dépérissements et donc préserver la ressource et la productivité à moyen ou long terme de ces forêts ;

- limiter le risque d’incendie qui augmente avec la production massive de biomasse morte lors de ces dépérissements ;

- accompagner la demande croissante en produits dérivés du bois et en biomasse-énergie. En préservant la fonction « puits de carbone » de la forêt, on contribue à limiter le réchauffement climatique et le cercle vicieux dépérissements/incendies/réchauffement. Cette politique générale doit s’accompagner de la préservation de forêts anciennes, de réserves intégrales, de la protection de biotopes et espèces rares, en gardant à l’esprit que l’avenir de ces milieux est très menacé. Ne rien changer serait la pire solution !

« Le chêne blanc montre de façon générale une mortalité forte des branches et de fortes pertes de croissance. En 2017, une étude sur le pin sylvestre donne un taux moyen de défoliation proche de 50 % et un effondrement de la croissance moyenne sur les 15 dernières années »

6.162. Le développement de la filière bois dans les Alpes du Sud

En 2016, le volume de bois exploité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur est estimé à 825 000 m³, en nette hausse par rapport aux années précédentes (+14,5 % par rapport à 2015). La récolte de bois en provenance des Alpes du Sud (au sens « massif alpin », incluant les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, la majeure partie du département des Alpes-Maritimes et les parties est du Vaucluse et nord du Var) est pour sa part estimée à près de 620 000 m³, représentant ainsi les trois quarts de la récolte régionale et se répartissant comme suit : 21 % destinés au bois d’œuvre, 33 % à la trituration et 46 % au bois énergie. En 2016, le volume de sciages reste quant à lui à un niveau très bas, s’inscrivant dans une décennie de baisse continue. Les 39 scieries régionales ont produit quelque 36 500 m³ de sciages, issus en quasi-totalité de conifères (sapin, épicéa, pin sylvestre, mélèze, pin noir). La concentration de l’activité de sciage dans les départements alpins des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes reste une constante avec 73 % des sciages produits.

Évolution des volumes de bois exploités :

Hautes-Alpes : 39 780 m3 en 2011, 134 990 m3 en 2016

Alpes-de-Haute-Provence : 219 850 m3 en 2011, 259 200 m3 en 2016

Alpes-Maritimes : 33 540 m3 en 2011, 72 230 m3 en 2016

(source : Observatoire régional de la forêt méditerranéenne)

Ces quelques chiffres illustrent l’importance des forêts des Alpes du Sud pour la filière bois régionale (Photo 9). Si différentes menaces pèsent sur ces forêts de montagne du fait, notamment, des évolutions climatiques et si la valorisation des bois régionaux reste encore à ce jour relativement faible, différentes politiques et démarches en cours de développement aux niveaux national, régional et local sont porteuses d’avenir pour la filière bois des Alpes du Sud et, plus généralement, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. De nouvelles gestions forestières sont tout d’abord envisageables pour améliorer les peuplements, en assurer le renouvellement ou encore favoriser des essences plus adaptées (§6.2).

Les efforts consentis par les acteurs de la filière, les territoires forestiers et les pouvoirs publics pour mobiliser davantage la ressource en bois, tout en restant dans le cadre d’une gestion durable des forêts et en promouvant le tri des bois et la hiérarchisation des usages du bois, favorisent le développement de nouveaux marchés, notamment pour le bois d’œuvre. La démarche de certification « Bois des Alpes » visant à fédérer les acteurs à l’échelle du massif alpin constitue, quant à elle, une réelle opportunité pour une meilleure valorisation des bois en circuits courts. Enfin, la création récente d’une interprofession régionale forêt-bois poursuivant l’objectif de contribuer au développement économique régional par la création et le soutien d’emplois et d’entreprises devrait insuffler une nouvelle dynamique à la filière régionale.

« À la limite inférieure de l’aire des espèces en souffrance, il faut envisager leur remplacement et favoriser les espèces les plus méditerranéennes dans la régénération naturelle. En complément de cette dernière, semer ou planter des espèces plus résistantes à la sécheresse serait un début. La liste des candidats est variée : cèdre, cormier, érable de Montpellier, aulne de Corse en altitude, chêne vert, pin d’Alep… Privilégier les peuplements mélangés et de structures diversifiées évitera de tout perdre en cas de grave crise climatique ou sanitaire »

Citation de Michel Vennetier, Irstea

Photo 9. La filière bois dans les Alpes du Sud

Photo 9. La filière bois dans les Alpes du Sud

6.203. Le chauffage au bois et la qualité de l’air dans les vallées alpines

Certaines vallées alpines sont caractérisées par une forte pollution atmosphérique du fait de la concentration spatiale des activités humaines et de conditions atmosphériques spécifiques favorisant l’accumulation des polluants. Avec un bilan carbone considéré comme faible, le chauffage au bois (Photo 10) a cependant un impact négatif sur la qualité de l’air.

Comme tout type de combustion, cette source d’énergie émet de nombreux polluants gazeux dans l’atmosphère (composés organiques volatils, monoxyde de carbone, etc.), mais également des particules constituées de composés toxiques tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont certains sont classés comme probables ou possibles cancérogènes.

Photo 10. Chauffage au bois, village d’Entraigues

Photo 10. Chauffage au bois, village d’Entraigues

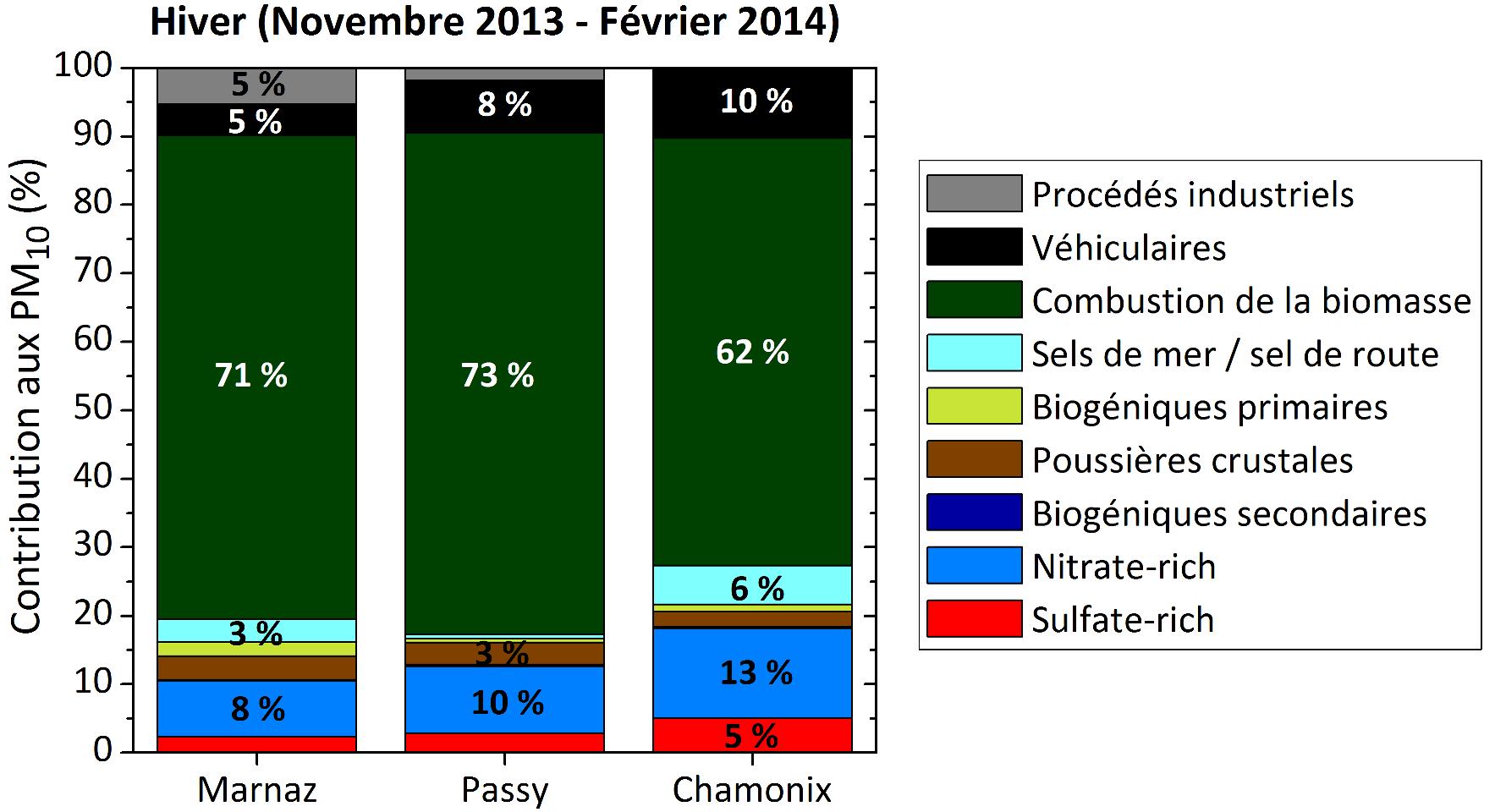

Les vallées encaissées des Alpes du Nord sont particulièrement exposées à cette source de pollution et notamment la vallée de l’Arve où un plan de protection de l’atmosphère a été mis en place en 2012. Grâce au projet DÉconvolution de la contribution de la COMbustion de la BIOmasse aux PM10 (DECOMBIO) dans la vallée de l’Arve, l’impact majoritaire du chauffage au bois résidentiel a été quantifié avec précision suite à une année complète de mesures de la composition chimique fine des particules (PM10) sur trois sites de cette vallée (Marnaz, Passy et Chamonix) et à l’utilisation du modèle Positive Matrix Factorization.

En période hivernale, la contribution moyenne du chauffage au bois a atteint 73 % de la masse des PM10 sur le site de Passy, tandis que la fraction des émissions véhiculaires ne dépassait pas 10 % (Figure 14).

« L’utilisation d’un bois propre et sec et le renouvellement des dispositifs de chauffage au bois les moins performants permettent de limiter significativement les émissions de polluants. Le remplacement des vieilles installations de combustion offre de bien meilleurs rendements en limitant significativement les émissions de polluants »

Figure 14. Contributions relatives en moyennes hivernales des sources de PM10 au niveau

des trois sites de la vallée de l’Arve (Chevrier, 2016)

Figure 14. Contributions relatives en moyennes hivernales des sources de PM10 au niveau

des trois sites de la vallée de l’Arve (Chevrier, 2016)

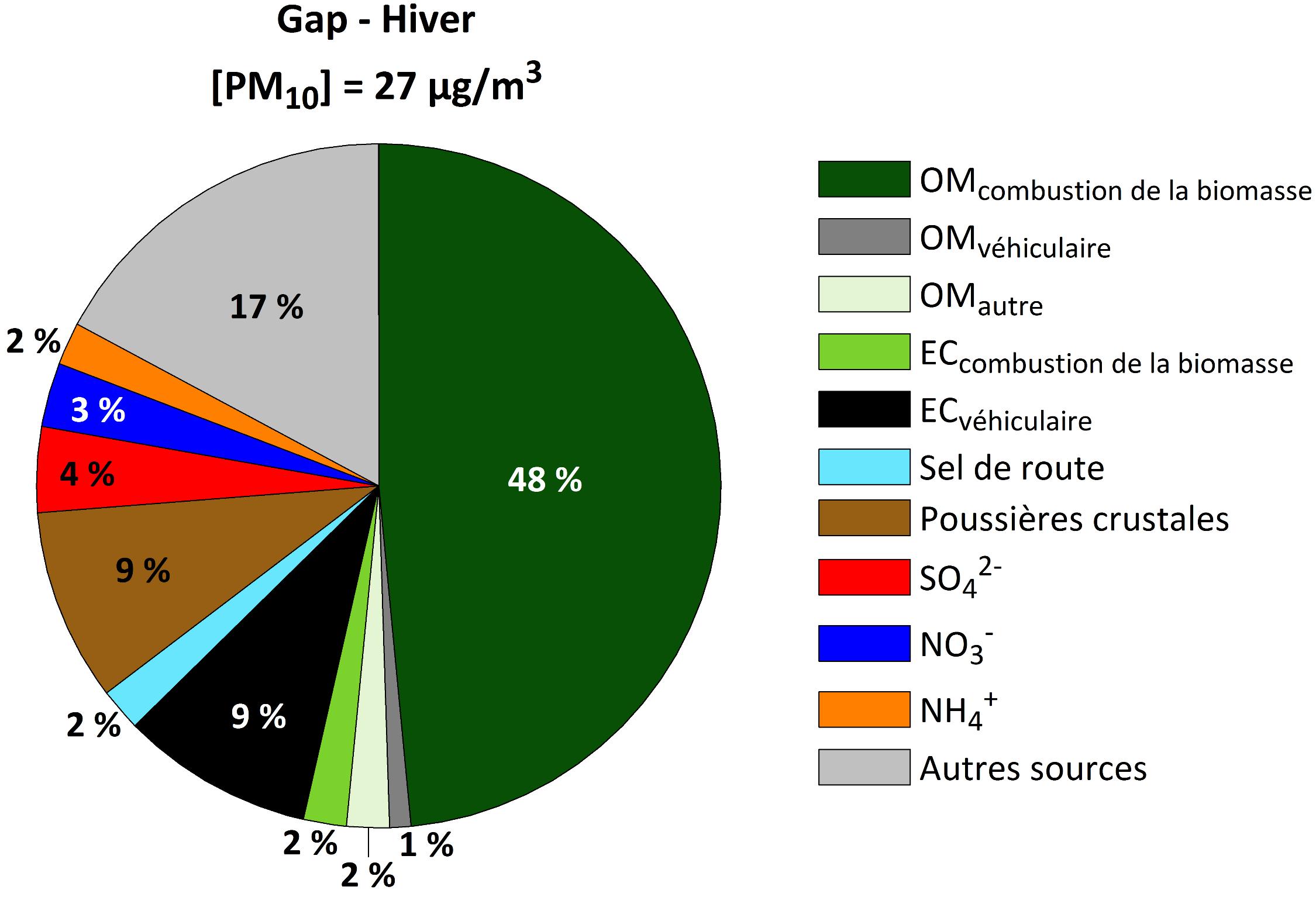

Dans les Alpes du Sud, peu d’études et d’actions menées pour améliorer la qualité de l’air ont été réalisées en raison d’une problématique moins importante (vallées moins encaissées et peu de dépassements des seuils réglementaires), mais réelle. Entre 2010 et 2012, une étude a été menée à Gap par Air PACA. Suite à la spéciation chimique des PM10, une approche mono-traceur a été utilisée pour estimer la contribution de plusieurs sources de particules dont la combustion de la biomasse qui représente environ 50 % des PM10 en moyenne hivernale à Gap (Figure 15).

Figure 15. Estimation des contributions de différentes sources d’émissions dans la composition

des PM10 mesurées à Gap (Air PACA, 2012)

Figure 15. Estimation des contributions de différentes sources d’émissions dans la composition

des PM10 mesurées à Gap (Air PACA, 2012)

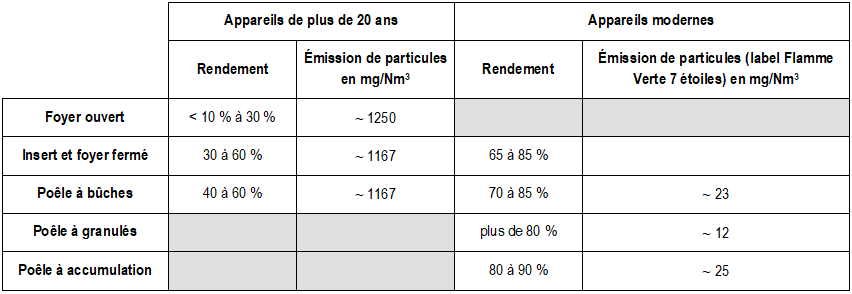

Des programmes peuvent être mis en place afin de réduire les émissions des PM10 liées à l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie. C’est notamment le cas du Fonds Air Bois, dans la vallée de l’Arve, qui vise à inciter l’utilisation d’un bois propre et sec et, par une aide financière, le renouvellement des dispositifs de chauffage au bois les moins performants. En effet, le remplacement des vieilles installations de combustion offre de bien meilleurs rendements en limitant significativement les émissions de polluants (Tableau 2).

Tableau 2. Émissions moyennes de différents appareils de chauffage au bois (sources : ADEME, Flamme

Verte, Prioriterre)

Tableau 2. Émissions moyennes de différents appareils de chauffage au bois (sources : ADEME, Flamme

Verte, Prioriterre)

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- Le climat des Alpes du sud

- Les risques naturels dans les Alpes du Sud

- Les impacts du changement climatique sur l’agriculture de montagne

- Quels effets du changement climatique sur les forêts alpines

- La biodiversité en montagne menacée ?

- Des espaces habités face au changement climatique, une nécessité d’atténuation et d’adaptation

- Conclusion

- Pour aller plus loin

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença