Le climat froid des hautes montagnes de l’arc alpin, y compris jusqu’à ses contreforts les plus méridionaux, permet un gel profond, parfois permanent, des sols. Dans les paysages, deux indices trahissent la présence du permafrost (ou pergélisol) de montagne : la présence de glaciers rocheux (Photo 1), ces langues de débris rocheux, rayées par des bourrelets en ogive et cernées de talus raides, et les glaciers suspendus, masses de glace littéralement collées à leur paroi.

Photo 1. Vue d’un glacier rocheux en

automne : la neige et l’ombrage soulignent les contours de la forme, ainsi que les bourrelets et les sillons typiques de la déformation lente

(1 mètre par an en moyenne) du mélange de glace et de débris rocheux

Photo 1. Vue d’un glacier rocheux en

automne : la neige et l’ombrage soulignent les contours de la forme, ainsi que les bourrelets et les sillons typiques de la déformation lente

(1 mètre par an en moyenne) du mélange de glace et de débris rocheux

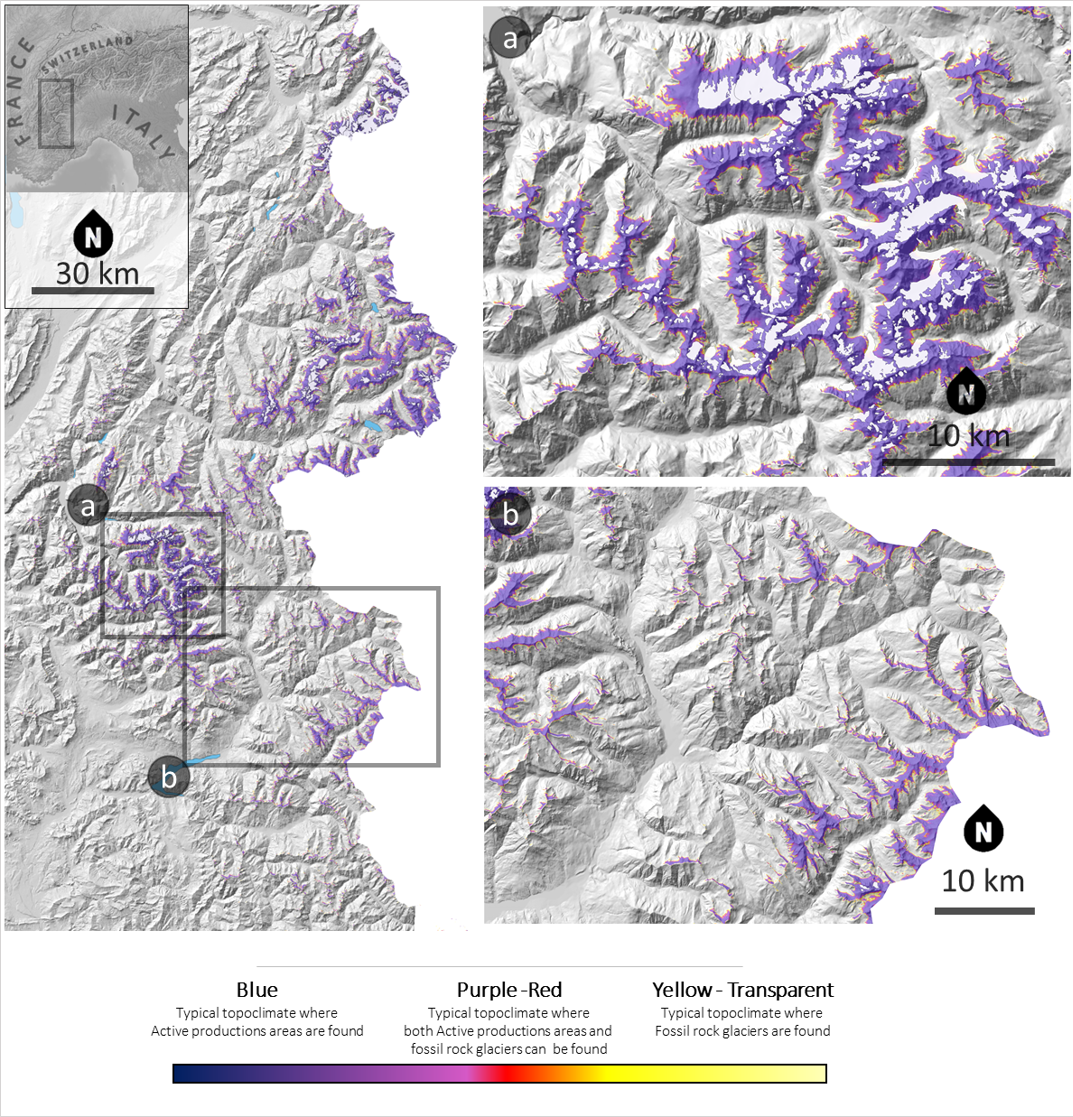

D’après des modèles récents (Figure 7), le permafrost occuperait entre 180 et 250 km² dans les Alpes du Sud (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes), affectant essentiellement des glaciers rocheux, des éboulis et des moraines situés au-dessus de 2500 m d’altitude en ubac, 2800 m en adret. Les parois rocheuses contiendraient du permafrost à partir de 3000-3500 m, altitude à laquelle se rencontrent les glaciers suspendus. Au total, dans les Alpes du Sud, 1500 glaciers rocheux environ sont recensés, dont 200 dans les massifs de l’Oisans et des Écrins.

Les mesures de températures effectuées depuis 2009 dans le forage profond (100 m) des Deux-Alpes (Isère, 45° Nord), à plus de 3000 m d’altitude, révèlent une température de l’ordre de -1,3°C à 30 m de profondeur. Ainsi, la majorité du permafrost des Alpes du Sud est probablement en cours de dégradation, avec une fonte plus ou moins avancée de la glace. Dès lors, quels sont les impacts de cette dégradation du permafrost dans les Alpes du Sud sur les différents versants ? Tout d’abord, concernant le permafrost de paroi rocheuse essentiellement restreint au massif des Écrins, le dégel des parois rocheuses lors des épisodes de canicule, comme dans le massif du Mont-Blanc, favorise le déclenchement des éboulements, en provoquant la fonte de la glace qui jouait le rôle de ciment. Pour les glaciers rocheux, les mesures réalisées depuis le début des années 80 dans la combe de Laurichard mettent en évidence une augmentation des vitesses d’écoulement du glacier rocheux, 2016-2017 étant l’année record. Ce constat est le même dans l’ensemble des Alpes.

Figure 7. Carte de la distribution probable du permafrost d’après un modèle statistique basé sur l’inventaire des glaciers rocheux des Alpes française : a) massif des Écrins ; b) Haute-Ubaye (source : Marcer et al., 2017)

Figure 7. Carte de la distribution probable du permafrost d’après un modèle statistique basé sur l’inventaire des glaciers rocheux des Alpes française : a) massif des Écrins ; b) Haute-Ubaye (source : Marcer et al., 2017)

Les glaciers rocheux sous surveillance

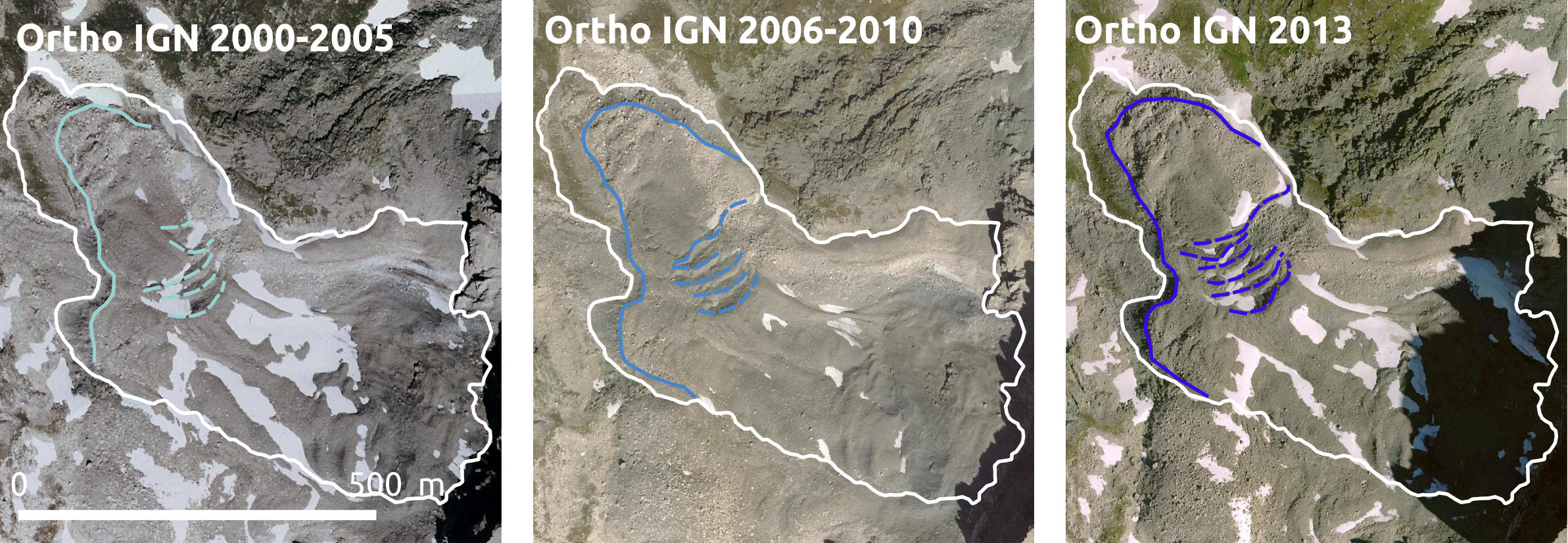

Outre l’intérêt paysager, les glaciers rocheux intriguent par leur instabilité constatée ces dernières années (Figure 8). Ainsi, sous l’influence du réchauffement climatique, la vitesse des glaciers rocheux a tendance à augmenter, parfois jusqu’à la rupture, et est à l’origine de risques émergents. La problématique de l’eau relâchée par la fonte des glaciers rocheux est aussi très débattue, surtout dans les montagnes arides, comme les Andes centrales, où elle s’avère cruciale.

Figure 8. Évolution du glacier rocheux déstabilisé de Pierre Brune (Vanoise) depuis 2000

Figure 8. Évolution du glacier rocheux déstabilisé de Pierre Brune (Vanoise) depuis 2000

Les scientifiques s’accordent sur la naissance des glaciers rocheux après le retrait des grands glaciers de l’ère Quaternaire (il y a environ 10 à 15 000 ans), mais les avis sont plus partagés sur leur origine. La formation de la glace découlerait soit de processus dits « périglaciaires », c’est-à-dire au sein même du sol gelé, soit de l’enfouissement d’un glacier « normal » sous les débris rocheux.

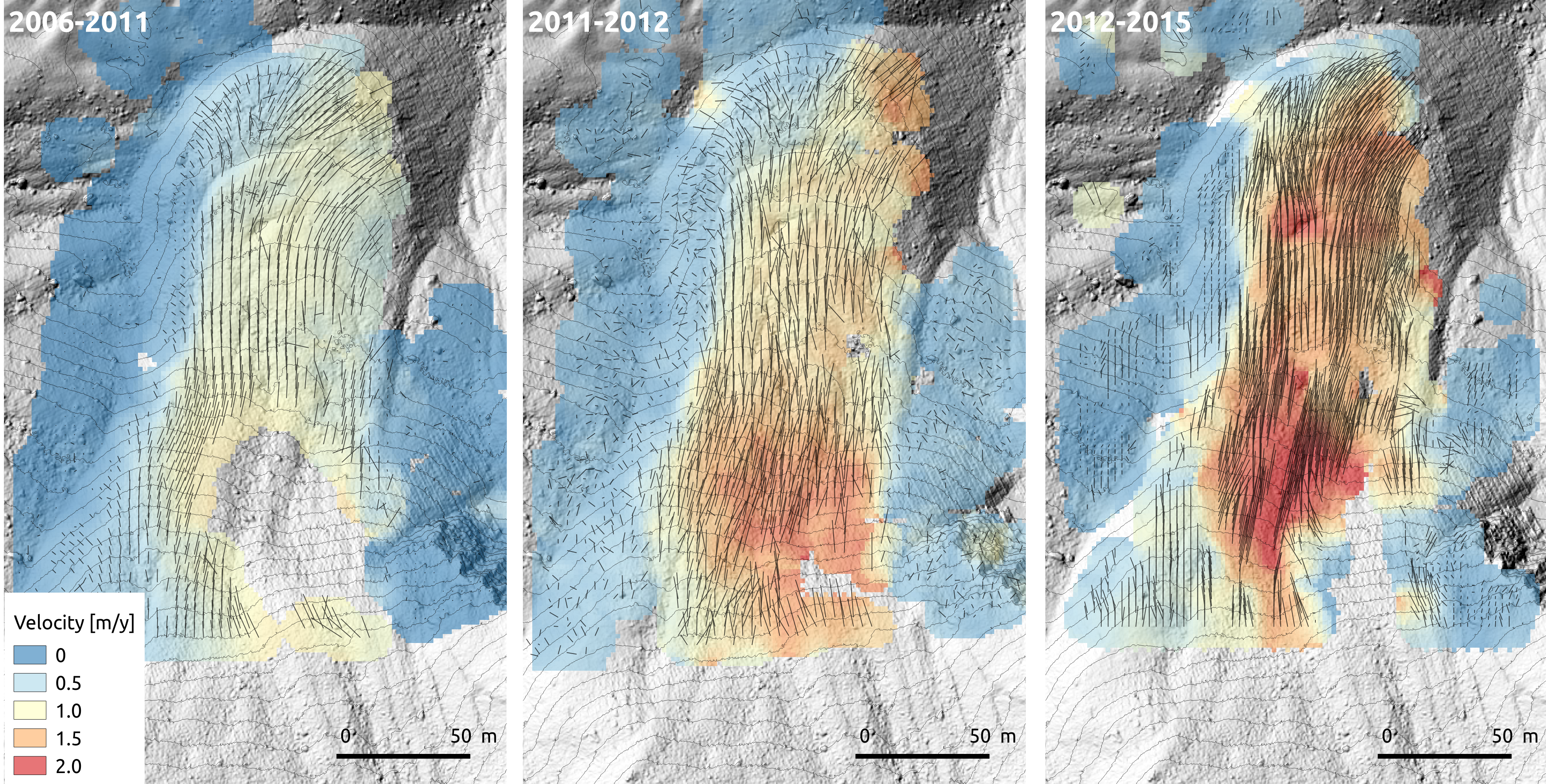

Situé dans le massif du Combeynot proche du col du Lautaret, le glacier rocheux de Laurichard (Figure 9) est l’un des mieux documentés au monde. En effet, les variations annuelles de ses vitesses d’écoulement sont enregistrées depuis 1984. Les mesures, historiquement réalisées à partir de relevés topographiques sur une trentaine de blocs marqués, sont désormais affinées grâce aux nouvelles technologies (laser scanner, lidar, drone...).

Figure 9. Accélération des vitesses de surface du glacier rocheux de Laurichard depuis 2005,

mesurées à partir de levés lidar et par photogrammétrie

Figure 9. Accélération des vitesses de surface du glacier rocheux de Laurichard depuis 2005,

mesurées à partir de levés lidar et par photogrammétrie

Zoom 1. Effondrement du glacier rocheux du Bérard

La question de la stabilité des versants gelés (permafrost) s’est posée dès 2006, en Ubaye, avec l’effondrement du glacier rocheux du Bérard (Photo 2). Sans conséquence humaine, ce phénomène a toutefois attiré l’attention des gestionnaires et des scientifiques sur les risques que représentent les glaciers rocheux qui sont déstabilisés par le réchauffement climatique. Entamé en 2009, les services de Restauration des terrains en montagne (RTM) alpins ont récemment finalisé un inventaire exhaustif des glaciers rocheux : sur les quelques 3000 formes recensées dans les Alpes françaises, 56 % sont situés dans les Alpes du Sud. Parmi ces glaciers rocheux méridionaux, 22 présentent des signes de déstabilisation : crevasses, fractures, arrachement et ravinement…

Photo 2. Le site du vallon du Bérard (Alpes-de-Haute-Provence) avec le glacier rocheux en cours d’effondrement au centre : photo prise le 9 août 2006, quelques jours après une première phase de forts mouvements et avant la rupture complète

Photo 2. Le site du vallon du Bérard (Alpes-de-Haute-Provence) avec le glacier rocheux en cours d’effondrement au centre : photo prise le 9 août 2006, quelques jours après une première phase de forts mouvements et avant la rupture complète

Sommaire du cahier

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença