L’ICU se traduit par des températures plus élevées en ville qu’en périphérie, principalement pendant la nuit et en été. Les raisons sont :

- un albédo moyen plus faible des surfaces urbaines, entraînant une plus forte absorption solaire pendant la journée ;

- la ségrégation environnementale et spatiale : inégalité d’accès aux services, habitat, gentrification, etc. ;

- le stockage de la chaleur dans un sol effusif et sa restitution nocturne ;

- une diminution de la vitesse de l’air due à la rugosité, réduisant le refroidissement par convection ;

- une raréfaction des surfaces humides, diminuant les possibilités de refroidissement par évaporation ;

- un effet de serre accru, réduisant le refroidissement par rayonnement thermique (notamment la nuit) ;

- un dégagement de chaleur dû à la consommation d’énergie (chaleur anthropogénique).

Sur la base de cette liste, il est possible d’attribuer en grande partie l’effet d’ICU au cycle thermique ayant le rayonnement solaire comme moteur (le reste est dû à la chaleur anthropogénique résultant des dépenses d’énergie, intenses en ville).

En somme, le rayonnement solaire est absorbé par les multi-surfaces de la ville (selon albédo). La chaleur, qui résulte de cette absorption, est stockée par les matériaux en général effusifs (asphalte, béton, pierre), puis est restituée la nuit. Le phénomène est aggravé par le fait que les moyens de refroidissement, à savoir les échanges par la ventilation et les échanges de chaleur latente liés à l’évaporation de l’eau, sont amoindris ou inexistants en ville. La réponse globale à mettre en oeuvre consisterait donc à « ombrer » ces surfaces urbaines sans altérer leur capacité de refroidissement nocturne par rayonnement et à restaurer un minimum le cycle de l’eau.

Quel est l’élément qui par sa seule présence peut assurer à la fois de l’ombre et un rafraîchissement par évaporation ? Il n’y en a qu’un : c’est le végétal. Il projette une ombre en fonction de la forme et la densité de son feuillage (indice de surface foliaire) et compense largement l’énergie solaire interceptée grâce au processus d’évapotranspiration. La température d’un feuillage suit de près celle de l’air et ne s’échauffe donc pas au soleil.

Une question d’échelle

Échelle de la ville

Si l’objectif est l’ICU lui-même, à l’échelle de la ville, la végétalisation devra être elle aussi envisagée à cette échelle. Cela revient à quasiment offrir une deuxième peau à la ville vue du ciel. Rappelons que ce sont les surfaces horizontales qui reçoivent le plus d’énergie du soleil en été. Mais les surfaces verticales sont également exposées, notamment celles qui sont orientées vers l’ouest. La solution serait d’imaginer une superstructure (on parle de « canopée ») couvrant le sol et certains bâtiments bas, à une certaine hauteur au-dessus de la ville (à hauteur de bâti, par exemple), et capable d’accueillir des végétaux grimpants. Une telle solution mise en oeuvre sur l’ensemble de la ville bouleverserait le paysage urbain.

Photo 15. Quartier de la Joliette, Marseille

Photo 15. Quartier de la Joliette, Marseille

Échelle du quartier

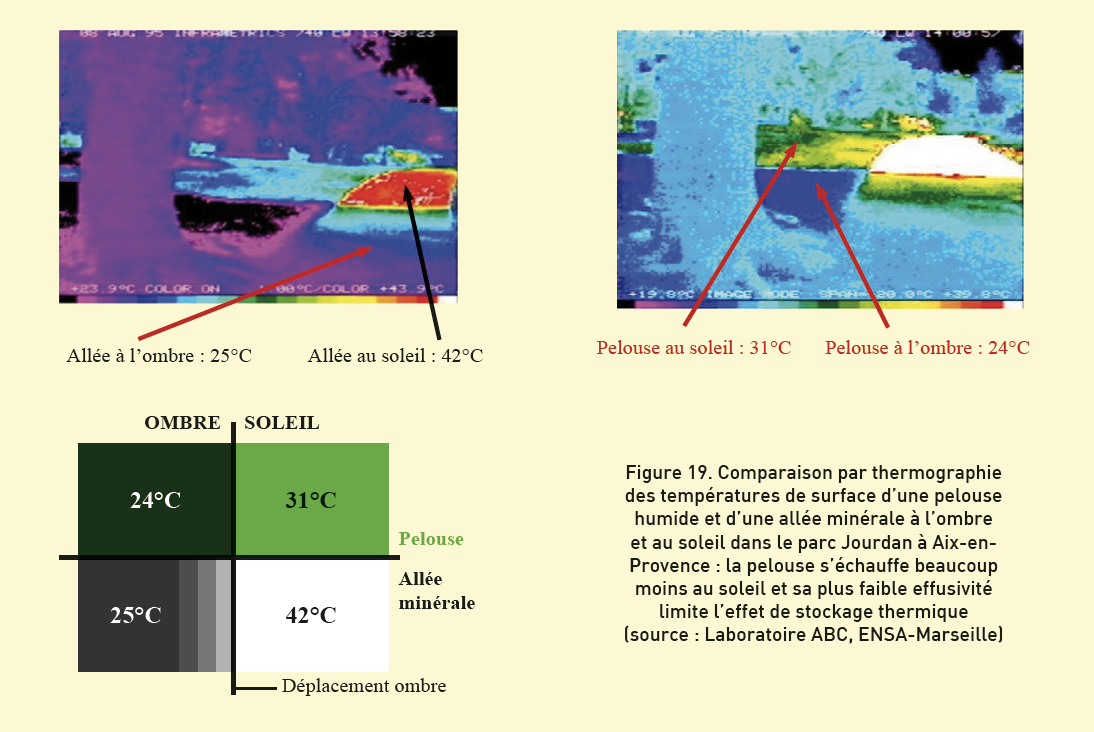

Mais l’échelle peut aussi être celle du quartier : la présence d’un parc urbain au milieu de la ville dense aurait un impact intéressant sur son voisinage immédiat (l’effet de rafraîchissement moyen n’est pas très étendu et la morphologie du bâti, plus ou moins ouverte sur le parc, a une influence sur cette extension). Dans les parcs, les arbres et les pelouses humides sont en concurrence pour limiter les températures (Figure 19).

Échelle de la rue

C’est à l’échelle de la rue (photo 15) que la circulation et nos déplacements se font. À ce niveau, l’ombre et un contrôle climatique seront appréciés si le déplacement s’effectue à l’aide de moyens doux (à pied, vélo, roller, trottinette). L’arbre d’alignement constitue la meilleure solution lorsqu’il est de taille suffisante, car il protège à la fois le sol et les façades des bâtiments. Des plantations en pots entreposés par les riverains dans les rues étroites ont un effet microclimatique plus limité.

Échelle du bâtiment

Enfin, l’échelle du bâtiment habité ou pratiqué : ici l’impact ne concernera que les habitants du lieu en offrant des espaces verts suspendus (en terrasses ou en balcons) où pourraient par exemple se développer des jardins potagers. C’est déjà en soi une belle satisfaction. Un exemple est fourni par l’immeuble « 25 Verde » construit à Turin par l’architecte Luciano Pia. À Milan, Stefano Boeri a construit des tours avec des balcons arborés.

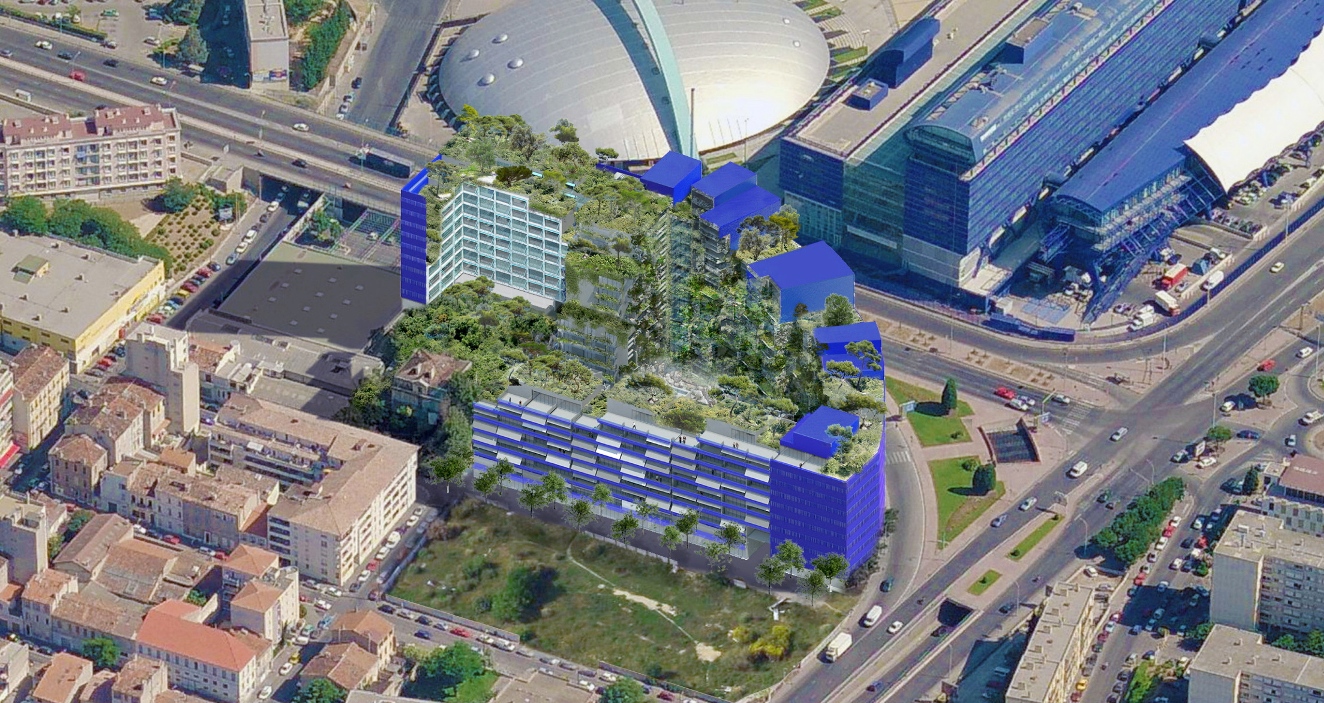

En France, il existe les réalisations d’Édouard François. À cette échelle aussi, on peut localiser les coeurs d’îlot qui, une fois végétalisés, se comportent comme des mini-parcs dont l’influence affecte les logements qui s’ouvrent sur eux. Ce principe est utilisé dans le projet de « parc habité » d’Euroméditerranée. De son côté, Jean Nouvel va construire des bâtiments couverts de végétaux avec un coeur d’îlot vert dans le quartier Saint-Just à Marseille (Figure 20).

Figure 20. Projet de logements de Jean Nouvel dans le quartier Saint-Just à Marseille :

cœur d’îlot, terrasses et façades abondamment végétalisées

Figure 20. Projet de logements de Jean Nouvel dans le quartier Saint-Just à Marseille :

cœur d’îlot, terrasses et façades abondamment végétalisées

Les problèmes induits

Cette généralisation du végétal à toutes les échelles va poser des problèmes à traiter. L’entretien de ces végétaux en est un : qui en aura la charge ?

Dans cet entretien, le problème principal est la quantité d’eau à investir. Le phénomène d’évapotranspiration ne fonctionne pour le refroidissement que si les végétaux ont de l’eau à évaporer. L’utilisation de végétaux très peu gourmands en eau ne convient pas du tout, car ceux-ci donnent lieu à une faible évapotranspiration : ces végétaux sont seulement résistants au stress hydrique de l’été. Ainsi, des réseaux d’eau devront être installés sur les superstructures pour assurer des arrosages ou des brumisations automatiques.

Partant de l’hypothèse que l’évapotranspiration des arbres et des végétaux peut contribuer à baisser la température au sein des ICU en période estivale, le Grand Lyon a lancé une expérimentation pour disposer de mesures fiables afin de confirmer ce postulat et étudier quelles sont les conditions à réunir pour optimiser cet effet climatique. Cette expérimentation vise à apporter autant de ressources en eau que nécessaires à des arbres en période de forte chaleur doublée de sécheresse, espérant ainsi déclencher le phénomène d’évapotranspiration qui est naturellement stoppé lorsque l’arbre manque d’eau.

Pour améliorer la performance de rafraîchissement des végétaux à l’échelle de la rue, il est possible de faire appel à la brumisation des végétaux sur treille, comme cela a été fait à Séville en 1992. La brumisation des végétaux crée une couche d’air refroidi au-dessus de la tête des piétons sans qu’il y ait de mouillure directe. Dans ce cas, il s’agit plus d’évaporation que d’évapotranspiration.

Ainsi, la végétalisation des villes, à travers le développement, le renforcement et la valorisation des infrastructures vertes et bleues (parcs publics, coulées vertes, etc.) et de leurs services multifonctionnels, serait une réponse aux changements climatiques et permettrait la résilience des espaces urbains en diminuant leur vulnérabilité et en augmentant leurs capacités d’adaptation. De plus en plus d’initiatives émergent dans ce sens, notamment en termes de planification urbaine et de projets d’aménagement. Parallèlement à cette gestion des espaces publics, le tissu urbain est composé d’une part importante d’espaces privatifs (jardins privatifs, jardins ouvriers, etc.) dont la végétalisation (selon choix des espèces et aménagement) est fortement influencée par les conditions microclimatiques du lieu. Dans un contexte de changement climatique, les pratiques de jardinage auront tendance à évoluer vers une sélectivité des espèces et une réorganisation de l’espace (plus d’ombrage, espèces acclimatées).