Du fait des impacts possibles du changement climatique et des évènements extrêmes, la ville est face à des enjeux qui concernent à la fois la maîtrise de sa croissance, mais aussi de sa fragmentation sociale et spatiale :

- la croissance urbaine non maîtrisée et le phénomène de l’étalement urbain et périurbain ;

- la forte augmentation de la mobilité des populations en inadéquation avec l’évolution des réseaux, des flux et des fonctions urbaines ;

- un urbanisme toujours peu adapté aux enjeux environnementaux (en particulier face aux défis du changement climatique) ;

- des tendances à la fragmentation de l’espace dont les conséquences sont encore peu étudiées.

Étalement ou densification ?

L’un des premiers enjeux concerne l’utilisation de l’espace, c’est-à-dire la limite de la croissance urbaine comme facteur de soutenabilité. Il dépend d’un choix politique important : étalement ou densification du tissu urbain. Il est nécessaire dans ce sens de connaître :

- les options possibles et les influences prévisibles de l’étalement et de la densification sur les catastrophes naturelles et humaines, incluant, dans le cas des villes de PACA, la question de la gestion du littoral ;

- les alternatives envisageables en termes de gestion et d’économie de l’espace pour une optimisation des réseaux et des ressources ;

- une maîtrise des flux, en particulier de l’eau, à la fois dans son approvisionnement (question fondamentale en Méditerranée) et son évacuation (imperméabilisation des sols, systèmes de collecte et de rejets, impact sur les écosystèmes marins, etc.). On peut également penser aux déchets, et particulièrement à la nécessité du recyclage des déchets contaminés des sites industriels ayant une implication forte dans les problèmes de santé des populations ;

- la réduction de la consommation d’énergie en matière de gestion des espaces collectifs et de proximité, les différents usages des énergies renouvelables, ainsi que les influences des modèles climatiques et des formes urbaines sur l’optimisation des ressources énergétiques.

Réduire la mobilité ou densifier les transports ?

Les mobilités participent de manière très significative au changement climatique, et sont, elles-mêmes, dépendantes de l’étalement et de la forme urbaine. Les enjeux sont ainsi de deux natures :

- l’optimisation des déplacements par la structuration (regroupement, concentration) des lieux de vie (habitats, commerces, loisirs, etc.), en relation avec les lieux d’activités (services, industries, zones d’activités, etc.) et de production ou de consommation. Ce sont les enjeux de l’agriculture périurbaine (agriculture de proximité et permaculture), de l’architecture verte et de l’empreinte écologique liés à notre consommation ;

- la réduction des nuisances et des pollutions par la rationalisation des transports, c’est-à-dire une diminution des distances, des transports plus efficaces en énergie, voire des transports sans énergie polluante (bicyclette, photo 10).

Photo 10. Mobilité douce

Photo 10. Mobilité douce

Un urbanisme technique ou écosystémique ?

La ville, permanente et durable, est le produit d’une construction de plusieurs centaines d’années toujours visible aujourd’hui. De même, les choix effectués en matière de pratiques urbaines (bâti, relation bâti-infrastructure, type de logements, densité, etc.) auront encore un impact dans un siècle. Les acteurs ont donc une grande responsabilité vis-à-vis des décisions qu’ils prendront pour demain. Ces choix s’orientent aujourd’hui vers deux options (non nécessairement incompatibles) :

- la première conception relève d’une course à la maîtrise technologique du « tout urbain » face à la nature. Ce sont les villes « zéro carbone », de type Abu Dhabi, Masdar City, Dubaï, etc. qui basent leur durabilité sur une réduction des émissions de carbone, en misant sur la maîtrise du thermique, de l’énergétique, des transports ou des déchets ;

- la seconde est une réponse à l’échec prévisible de cette modernité. Il s’agit de privilégier la préservation du capital naturel (patrimoine bâti et non bâti) par le moyen de services écosystémiques, au sein d’une démarche soutenable, associée à une notion de « bien vivre ensemble » qui implique des mécanismes de démocratie participative. Ce sont les corridors écologiques, les trames vertes et bleues, la réhabilitation de l’existant et l’économie de la matière, les écoquartiers, etc. Cette réponse nécessite une reconsidération de l’organisation de l’espace urbain et la revalorisation des espaces à caractère naturel. L’Éco-Vallée de la Plaine du Var en est un exemple (Figure 17).

Figure 17. Éco-Vallée de la Plaine du Var, Nice (source : Mairie de Nice)

Figure 17. Éco-Vallée de la Plaine du Var, Nice (source : Mairie de Nice)

Ces deux options ne sont pourtant pas contradictoires. Elles nécessitent toutefois de faire des choix, notamment politiques, afin d’introduire la « transition urbaine » :

- l’analyse des politiques et de leurs impacts en termes d’environnement. Dans le domaine des politiques nationales, on peut penser au plan climat-énergie territorial (PCET) du Grenelle de l’environnement, qui offre un cadre pour les collectivités, mais aussi aux pratiques des normes haute qualité environnementale (HQE) dans des contextes de rénovation urbaine ;

- au sein de ces pratiques urbaines, les choix énergétiques sont fondamentaux, non seulement pour la réduction d’une consommation énergivore, mais aussi pour limiter les effets des îlots de chaleur. Le choix des matériaux, la structuration de l’espace et l’utilisation de dispositifs « absorbants » participent à et conditionnent l’amélioration du cadre de vie, et réduisent la contribution anthropique au changement climatique. Aujourd’hui, peu d’expériences existent en Méditerranée : il est nécessaire de développer des programmes interdisciplinaires pour comprendre et modéliser le fonctionnement climatique et énergétique de la ville ;

- le cadre de vie est aussiinfluencé par l’intégration d’une démarche paysagère au sein des nouvelles pratiques de l’urbanisme et par des actions de conservation et de valorisation des patrimoines naturels dans ou en bordure de la ville. On peut alors citer l’exemple du Parc national des Calanques à Marseille. Les politiques de trames vertes et bleues ou d’écoquartiers peuvent également générer des villes à deux vitesses et introduire, parfois, plus d’inégalité sociale ;

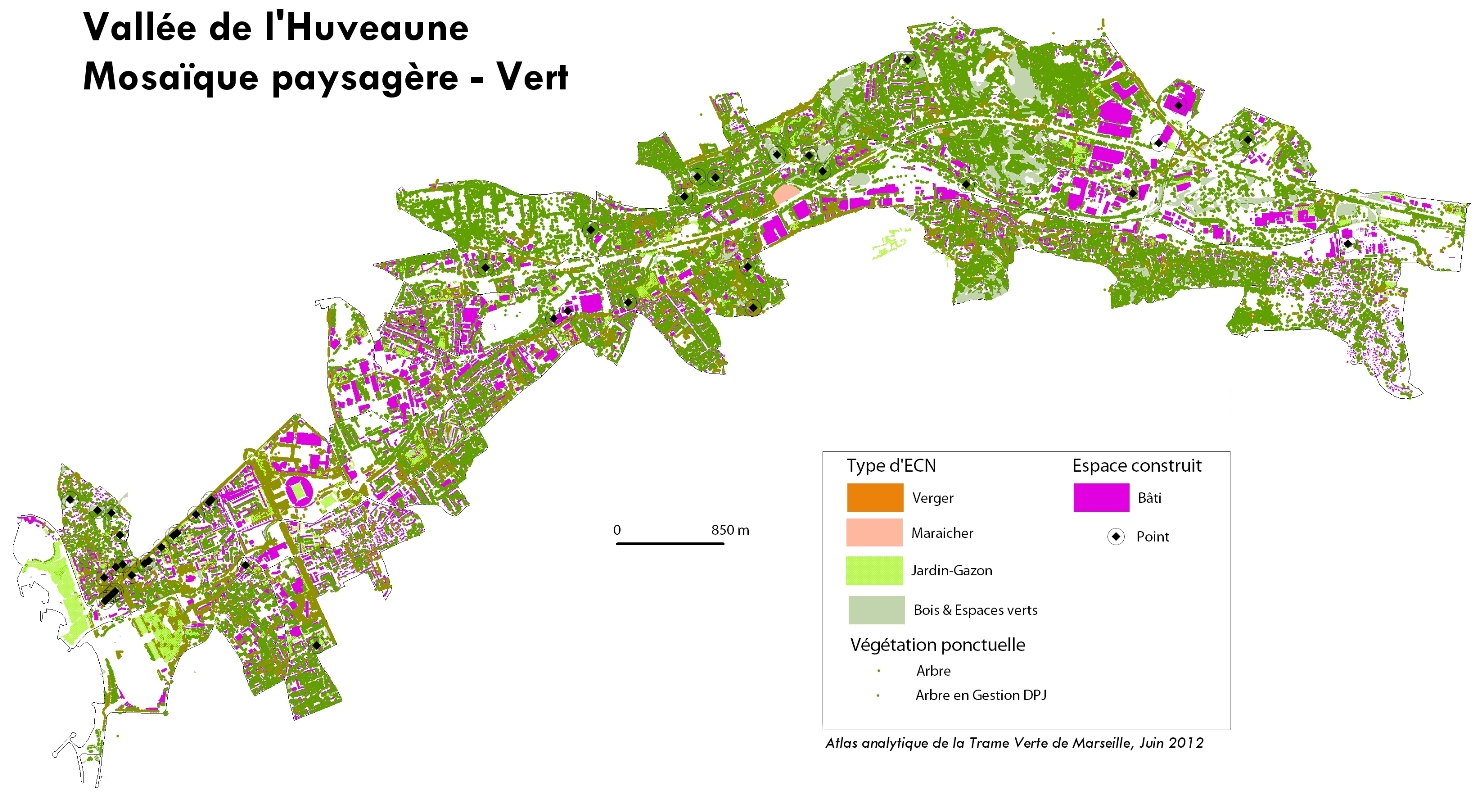

- ce cadre de vie est aussi influencé par les modalités de traitement des friches industrielles et des résidus que ces industries ont générés. L’industrie lourde fait de moins en moins partie du paysage urbain (en PACA en particulier), ce qui engendre des actions en termes de reconversion territoriale et d’atténuation environnementale. Le projet de reconversion par une trame verte d’une zone fortement industrialisée telle que la vallée de l’Huveaune illustre ces actions (Figure 18).

Figure 18. Vallée de l’Huveaune, atlas analytique de la trame verte de Marseille, juin 2012 -

ECN : espaces à caractère naturel (source : programme PIRVE)

Figure 18. Vallée de l’Huveaune, atlas analytique de la trame verte de Marseille, juin 2012 -

ECN : espaces à caractère naturel (source : programme PIRVE)

Fragmentations ou continuités ?

La fragmentation de l’espace urbain est une donnée qui nécessite une évaluation en lien avec les enjeux environnementaux. Cette fragmentation de l’espace peut être néfaste en termes de mobilité et de maîtrise des flux (fermeture de résidences), d’inégalités sociales et environnementales (ségrégation par l’habitat, gentrification, etc.) avec toutes les implications que ces phénomènes peuvent engendrer sur l’environnement. Pourtant, elle peut également jouer un rôle dans le maintien de la biodiversité (Cf. §4) et aider à la régulation climatique.

La fragmentation intervient dans :

- les mobilités et la maîtrise des flux ;

- la ségrégation environnementale et spatiale : inégalité d’accès aux services, habitat, gentrification, etc. ;

- la biodiversité : trames vertes, couloirs, espaces à caractère de nature, espaces protégés, etc. ;

- la régulation climatique : ouverture, fermeture, barrières, etc.

Ces recherches nécessitent un dialogue permanent avec les acteurs qui font et défont la ville de manière à mieux comprendre leurs actions et leurs impacts. La collaboration avec les collectivités territoriales est, en ce sens, impérative afin d’inclure leurs réponses dans les scénarios scientifiques. L’analyse des politiques, au travers des projets d’aménagement (SCOT, chartes, etc.), des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou plans locaux d’habitat (PLH), est une donnée incontournable, tout comme le sont les nouvelles normes d’urbanisme et les mouvements citoyens.

Aujourd’hui, l’urbanisme soutenable, surtout en Méditerranée, est encore limité. Les champs de recherche sont donc largement ouverts. Il manque des valeurs de référence et des mesures de tendance qui permettraient de situer la gestion d’une ville dans un contexte particulier. La construction d’indicateurs est un domaine de recherche qu’il ne faut pas négliger et qui aide à construire les relations entre recherche et politique. Cette construction ne peut se faire que par une compilation d’expériences méditerranéennes de manière à rechercher à la fois les facteurs de diversité et de spécificité. Les observatoires et les réseaux d’observatoires ont une place tout à fait fondamentale au sein de ce dispositif de recherche.